室津でカキをたらふく食べた後は、お茶して帰るという名目で龍野に立ち寄ることに。

町歩きとかいうと、絶対に寄ってはもらえないので、食べ物でつるしかない。

龍野は、家族で15年前に一度訪れているけど、その時にはなかった、旧病院をリノベーションした多世代交流カフェ旧中川邸、というのができてたので、迷わずこのカフェにした。

建物は、築100年以上になる大正時代からのもので、女性が医師になるのが難しかった時代に、女性医師が二代続いたという中川家。

クラウドファンディングでも改装の資金を集められていたようだ。

受付の小窓も残されている。

喫茶スペースは、土間の方にテーブル席が二つあり、靴を脱いで上がると、

ゆったりしたソファが置かれた席や、キッズスペースが確保された席など、病院時代の診察室などを改装した部屋がある。

ゆったりしたソファが置かれた席や、キッズスペースが確保された席など、病院時代の診察室などを改装した部屋がある。

中庭が見える窓際の席もいいな。

中庭の奥には、別棟の部屋が見える。

住居として使われてた部屋だろうか、、

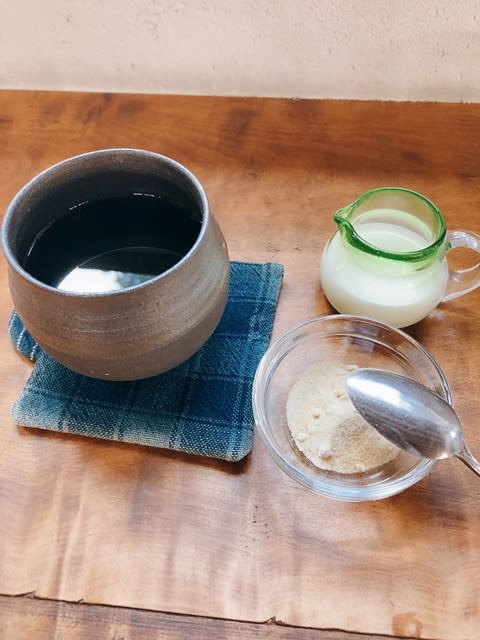

スィーツも充実していて、この私が食べた、チョコのムースが絶品で美味しかった。

家族がカフェでくつろいでるうちに、私は一走り、近辺を回ってくることに。

食べるなどの目的以外には、家族3人はできる限り歩かない、そういう好奇心も皆無なので、、

勿体ない、かわいそう、って思うけど、向こうは、こっちがかわいそうって思ってるみたい。

大きな「印刷」の看板が出ていた建物は、印刷物が現役のようで、人影も見えた。

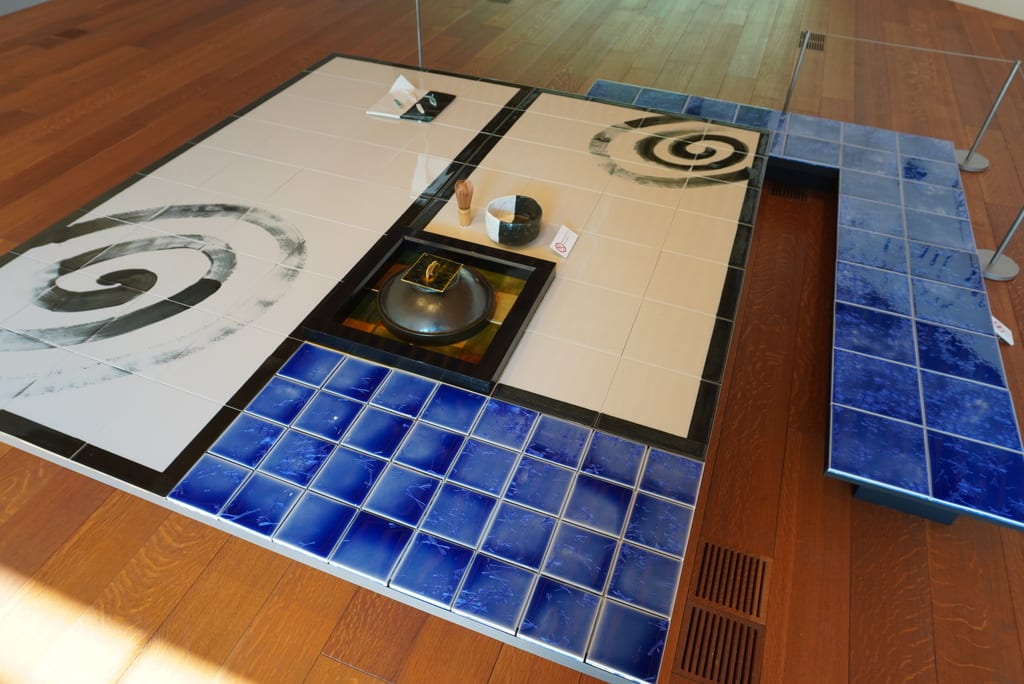

玄関周りは、中ぐらいの大きさのモザイクタイルが貼られてる。

濃い藍色をベースに、鮮やかなライトブルー色の雲がかったような美しいタイル。

濃い藍色をベースに、鮮やかなライトブルー色の雲がかったような美しいタイル。

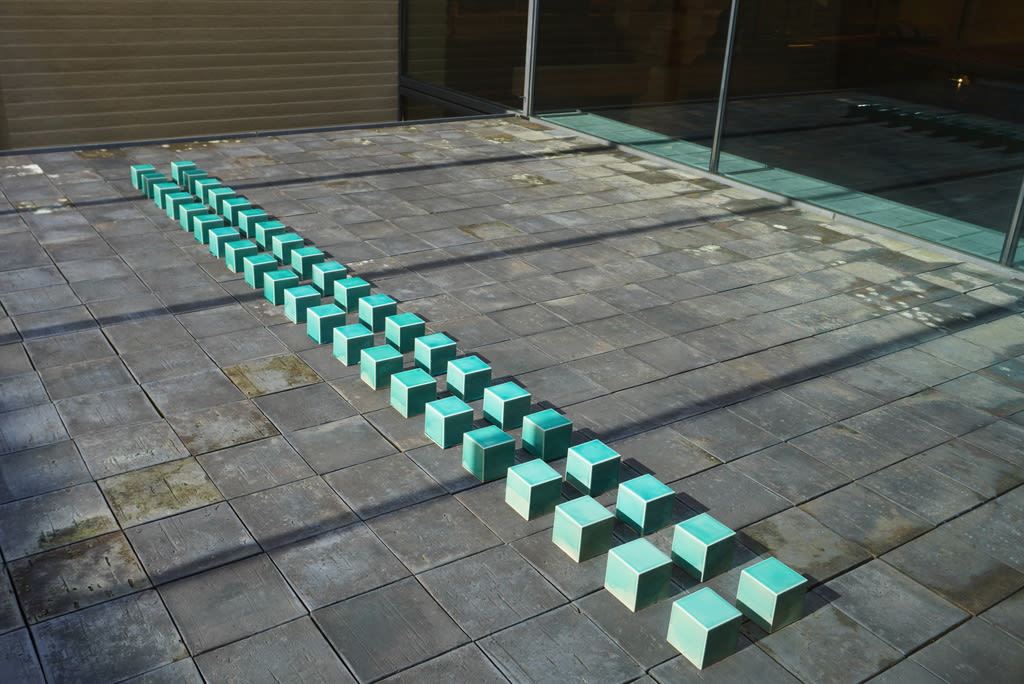

町屋だが、ガラスブロックとワンポイントタイルがモダンなお家。

シックでおしゃれなタイル、貼り方も素敵。

植物と半分同化して、こんな玉石タイルが貼られた家も。

そして以前家族で来たことのあるうすくち龍野醤油資料館へもやってきた。

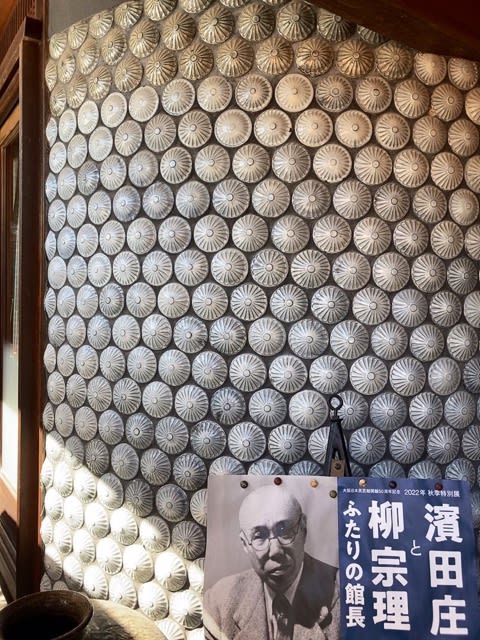

昭和7年に建てられた菊一醤油(現ヒガシマル醤油)の旧本社で、現在は、資料館となっている。

和風建築が立ち並ぶ中、圧倒的な存在感。

大きなアーチ窓から光が差し込む館内。

天井装飾など、そのまま残されてる。

宮中から菊屋の屋号と紋を賜り、菊一醤油であった頃の紋が、2階へ上がる階段に残されている。

2階は残念ながら立ち入り禁止。

資料館には、迫力のボイラー。

展示物もいろいろ、、

とにかく家族を待たせてるので、ゆっくり見れない。

資料館の向かいは、醤油蔵として使用されていた建物も残されている。

水路沿いに醤油蔵が並ぶ風情のある風景。

元料理屋さんのような石貼りの飾りのある建物も。

廃店舗をいくつか見かける。

小回りで一周してきて、カフェに戻る。

うすくち醤油資料館の別館の洋館などもあったようだけど、、

家族連れなので、ここまで来れただけでもよしとしよう。