舞子ホテルから、旧木下家住宅へやってきた。

旧木下家住宅は神戸で海運業を営んでいた又野良助氏が私邸として昭和16年に竣工した数寄屋造近代和風住宅。

その後、明石で鉄鋼業を営んでいた木下吉左衛門氏の所有となり、

平成12年に兵庫県が寄贈をうけ、現在は一般公開されている。

玄関を入ると、ボランティアガイドさんに迎え入れられ、案内して頂けた。

まずは唯一の洋室の応接室へ。

応接室の全景を撮り忘れ;

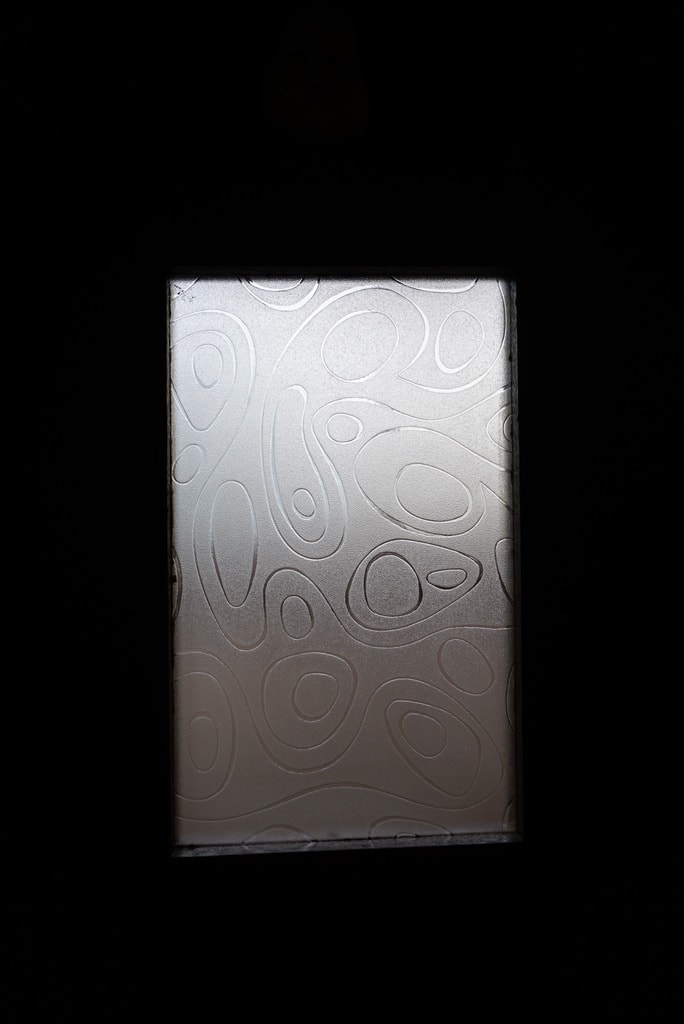

すりガラスに入る模様。

何かをデザイン化したものだったけど、忘れた;

玄関脇にある応接室は外から見た時も、この窓ガラスが目に入り、内からも外からも楽しめるように工夫されているとか。

シンプルなアールデコ調の照明

大理石のマントルピースに電気ストーブは当時から使われていたもの。

マントルピースの隣の造り付けの戸棚にも窓ガラスと同じ模様が入れられている。

扉につくつまみも細かな細工。

マントルピースの上には同じくガラスに文様が入った間接照明がついていた。

床は寄木造り。

ソファなどの家具もオリジナルで窓ガラスの模様と同じデザインが用いられてる。

洋風のソファの背には竹が渡してあり、和風っぽさも。

ドアのノブ。

応接室から出て廊下を進むと、

右手には十畳の座敷。

琵琶床のある床の間に、

床の間天井は亀甲網代に。

夏の設えの簾戸が涼し気。

幾何学模様のような透かし彫りは香道の組香が表わされたものだとか。

開けた時の二枚の障子の木目を合わせるなど、職人さんの細かい細工もあちこちに見られる。

座敷の隣の中室。

こちらの欄間にも組香の透かし彫り。

中室の前の広縁は舟底天井に。

広縁の片隅にはこんな造り付けの棚が設けられていた。

書院。

待合の書院には大きな丸窓。

棚板の下にも障子が入れられ、開けると露地の緑が目に入り、解放感たっぷりの空間に。

茶室

茶室から中庭を望む

細かいところまで手が込んだ邸宅見学を楽しみ、その後は電車移動し、須磨観光ハウスへ向かった。

生野を後にし、一日乗り降り放題の青春18きっぷなので、明石で途中下車し、

明月湯に入っていくというぷにょさんに便乗。

ここのタイル、私もとても気になってた。

駅前の100均でタオルなど銭湯道具を一式調達。

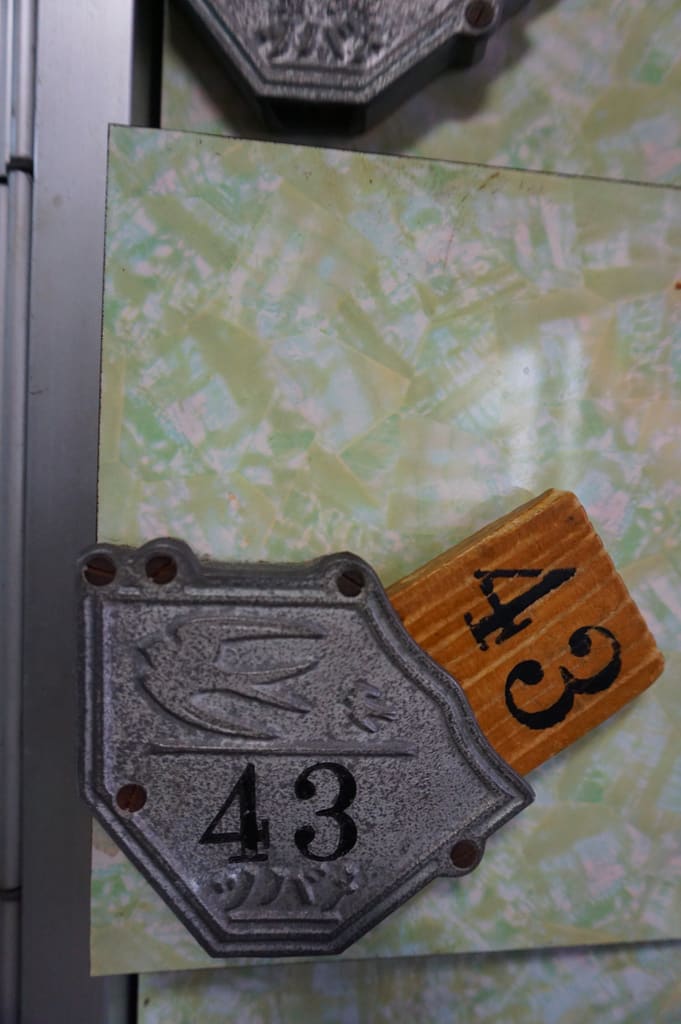

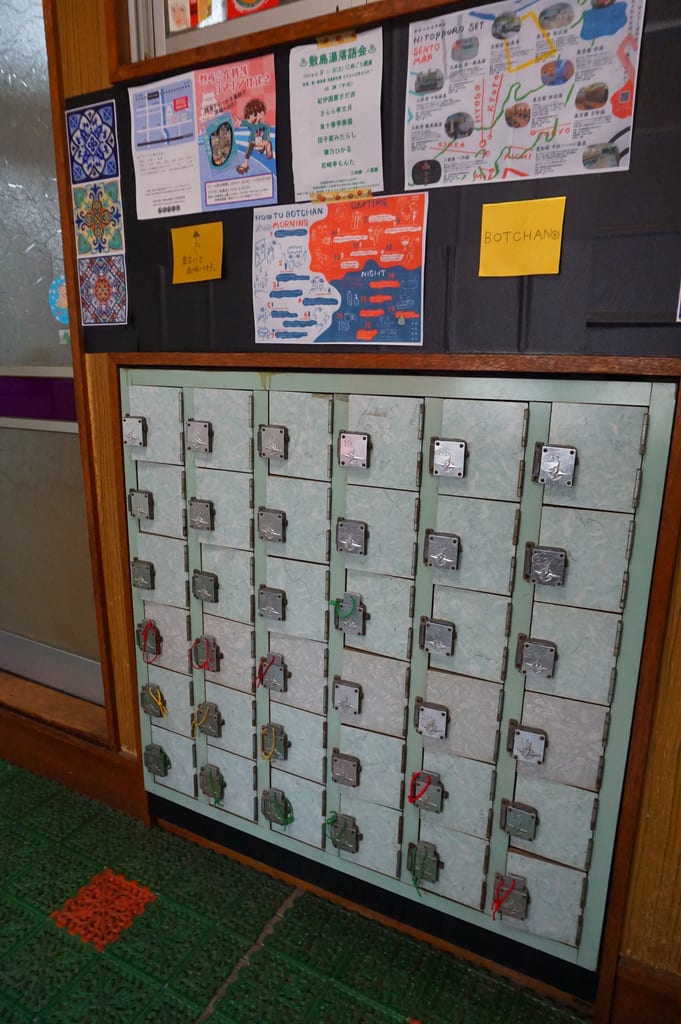

辺りはすっかり暗くなって、民家の中にひっそりと明かりが灯る明月湯にたどり着いた。

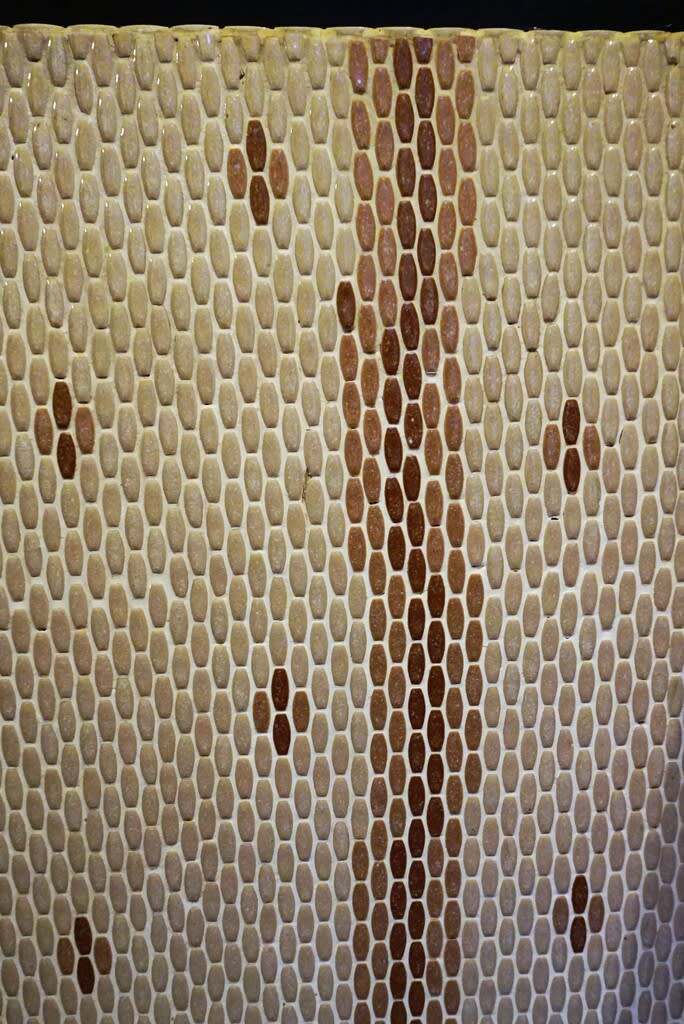

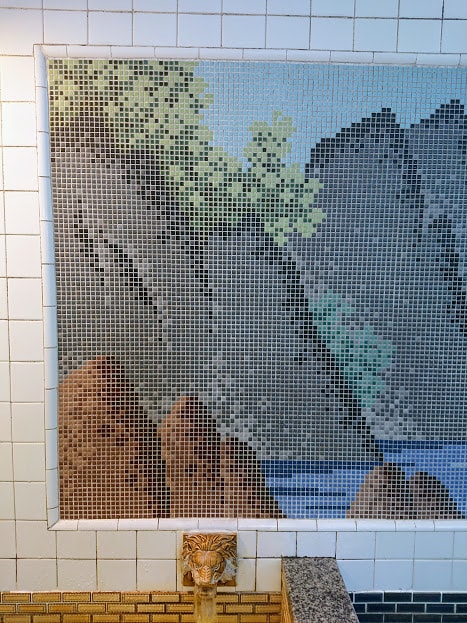

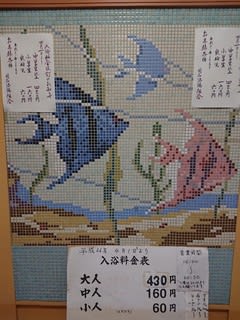

玄関から、このモザイクタイルにテンションあがる~

銭湯だし、日曜だし、混みそうな時間帯だし、浴室のタイルは愛でるだけになるだろうと思ってはいたのだが・・

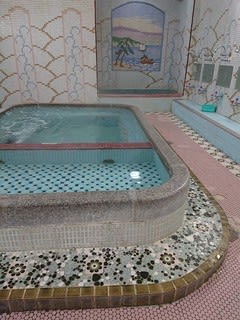

私たちが入った途端に、誰~もいなくなり、奇跡の撮影タイムが訪れた。

誰もいない間少し写真を撮らせて頂いてよいか?

女将さんに尋ねたら快くOKして頂き、くれぐれも自分が写り込まないよう気をつけて!

といわれ;可愛いタイルたちを激写。

うさぎ~

さるの親子~子ザルの頭に添えられた母ザルの手が~~

鳥、犬、鶴と動物のオンパレード。

動物園でもないのになぜ動物のタイルなのか?と尋ねてみたら、

やはり子供ウケを狙ってのことだろうと。

それにしても動物だけでなく、このラブリーな縁飾り?!

床のピンクのモザイクタイルといい、なんて可愛い空間なのか!

湯気が邪魔してクリアにタイルが撮れない。

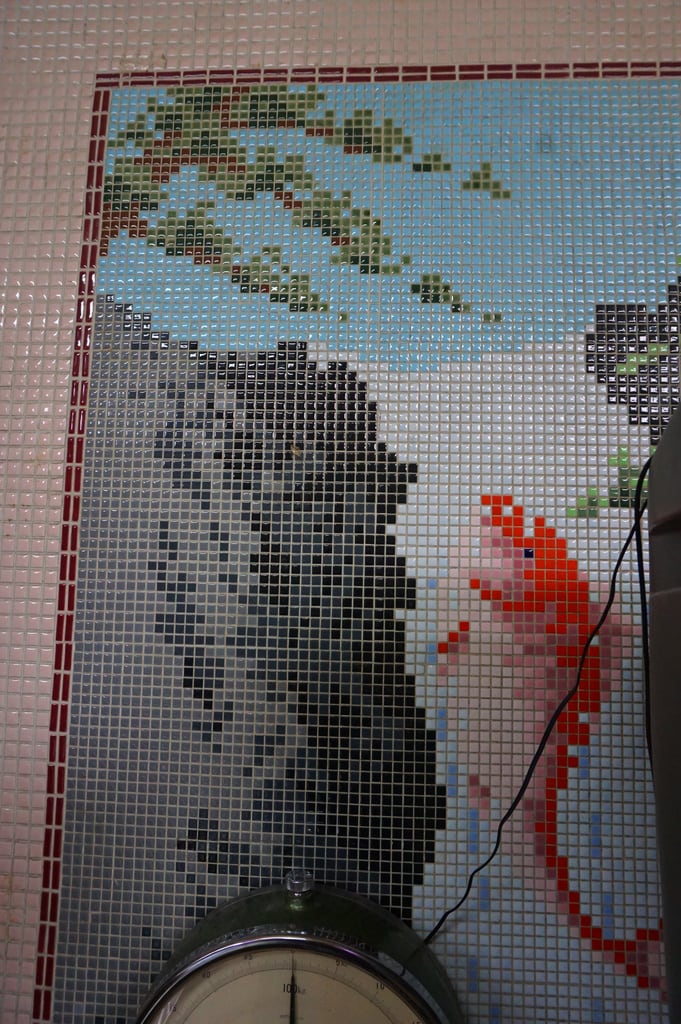

奥まった浴槽の上には風景を描いたモザイク画が。

パステルトーンのやわらかな雰囲気のモザイク画。

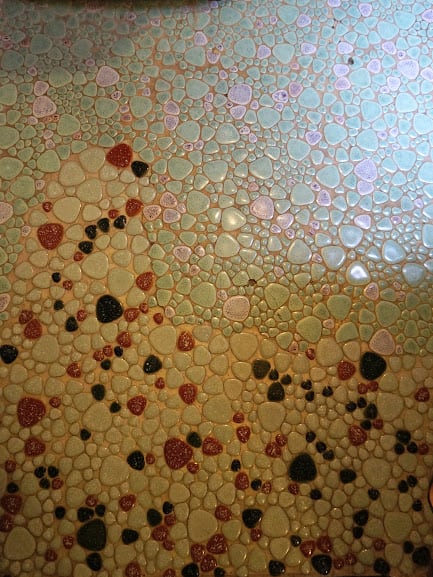

玉石タイルと花のタイルが真ん中の大きな浴槽を囲む。

周りの玉石タイルの色合いと馴染む花模様のタイル。

洗い場の床の縁周りにも。

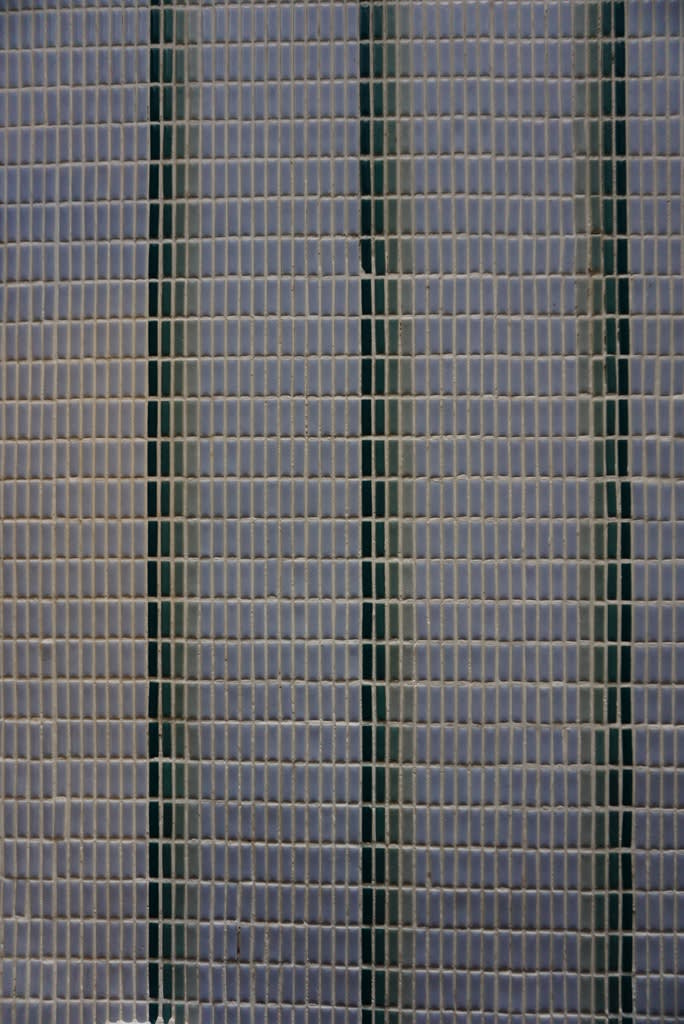

壁面の細かいモザイクタイル。

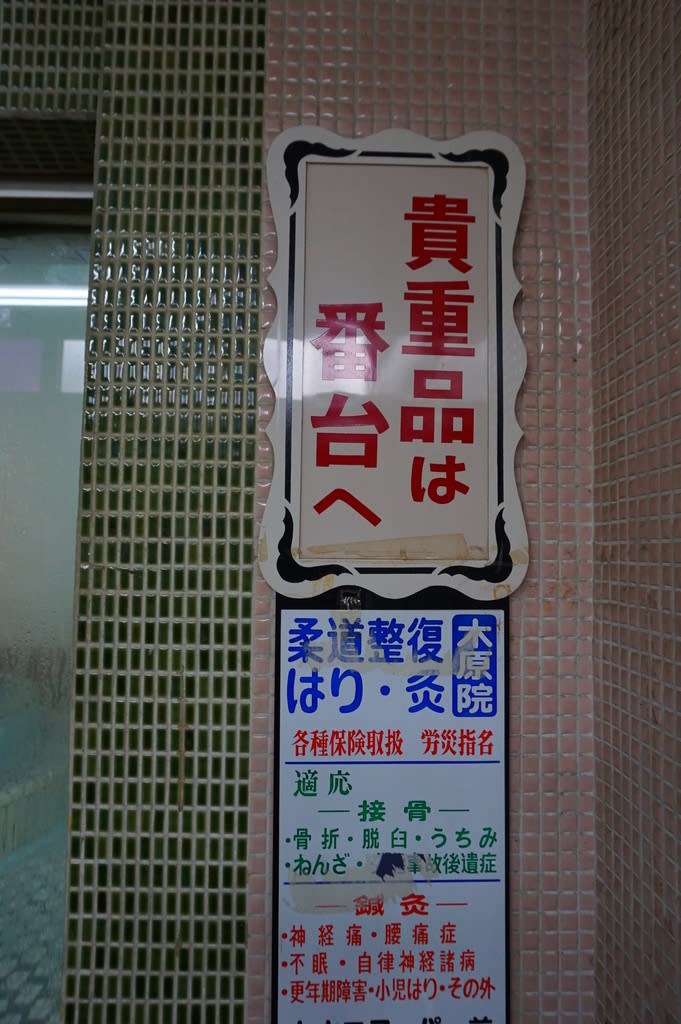

こちらは脱衣所に貼られていたタイル。

とても親切で感じのよい女将さんともお話でき、タイルの可愛さ、すばらしさに感動したことを伝えると、

とても喜んでくださった。

帰りに、もう一軒の明石の銭湯、三光を通りかかり、

入口を覗いてみると、そこには熱帯魚のモザイクタイル。

さすがに銭湯のはしごはできなかったけど;

帰りは魚の棚商店街を通って。

この日も生野から明石へ日帰りショートトリップを満喫できてよかった!

お昼ごはんは浅田邸(口銀谷銀山町ミュージアムセンター)で、頂くことに。

浅田邸は江戸時代から代々続いた地役人で、明治時代には生野鉱山と共に生野の近代化に活躍したという。

行きにこの洋館の中で食事をしてる人を見たので、私たちもぜひここで、とやってきた。

洋館の外壁はスクラッチタイル貼り。

こちらの和館の本館の玄関から中へ。

和館の方でも食事は頂けたが、迷わずこちらの洋館の方へ。

誰もいなかったので貸し切り状態でゆっくり食事できた。

華麗な天井装飾も残されてた。

洋室の入口扉に施されていた装飾。

洋室扉につけられてた呼び鈴も可愛かった。

そしてお昼は、ひなまつり期間限定だったちらし寿司とぜんざいのセットにした。

あずきたっぷりのぜんざい。

後ほど和館の方へも見学に。

電話室も残されていて、二方から入れる扉がついていた。

裏口に敷かれたクリンカータイル。

こんな色のは初めて見た。

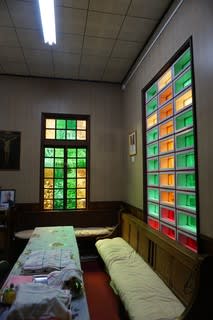

浅田邸に隣接するカトリック仁豊野教会生野分教会

ガラスブロックやコンクリートブロック?の窓がモダン。

ちょうどミサの最中で、玄関までは入ることができたけど、聖堂内は控えることに。

中から見ると、色ガラスが入っていた。

カラミ石が使われた塀。

うっすらとしみ出た青銅のブルーがきれいだなあ。

有毒だそうだけど。

こんな蔵っぽい建物の住宅も。

旧生野鉱山職員宿舎へやってきた。

生野鉱山が官営だった頃に明治9年に建てられた日本人役職員の官舎。

最も古い官舎だそう。

こちらは明治29年に建てられた三菱の社宅。

こちらは現存する最も古い社宅だそう。

当時カラミ石で造られていたというカラミ瓦。

備前焼のような深みのあるいい色。

住友マークの生野瓦も。

こちらは成型前のカラミ。

管理棟におられたスタッフの方に案内して頂いた。

こちらのステンドグラスはこの方がデザインし、製作されたという鉱山の精錬所の風景だそう。

旧官舎や社宅の中には昭和レトロな家電製品が展示されている。

ホーローの洗濯機や脱水機。

これは火鉢の入ったこたつ。

転がしても中の火鉢は常に上を向いていて中のものがこぼれ落ちないような仕組みになってるアイディア商品。

昔の計算機。

タイプライターみたい。

旧生野鉱山職員宿舎を出て、帰りの駅へ向かう途中の建物をチェック。

明治19年に建てられた旧生野警察署。

地元の大工がフランス人の異人館をまねて建てたものなのだとか。

こちらの写真展もいい感じ。

美容院に貼られていたタイル。

林材商の邸宅を改修した郷土資料館、生野書院へやってきた。

こちらで話したおじさんに、お風呂やトイレにタイルが使われた邸宅はご存じないか?

尋ねたところ、親せきの家にあるかも?とのことでわざわざ家に連れていってくださった(行きに見た某由緒正しき邸宅)のだけど、

残念ながらすでに改修後だそうで、見ることは叶わなかった。

御親切にありがとうございました。

前に見た時はここまで崩れてなかった洋館が無残な姿に。

こちらも美容院かな?

ガラスにうっすらと「理髪館」の文字。

両サイドのウィンドウ下の石の台凝ってるなあ。

これにて生野町歩きは終了。

この後、明石の銭湯に行くというぷにょさんに便乗。