次なる目的地は、これまた加藤さんにおすすめして頂いた早稲田大学にある會津八一記念館。

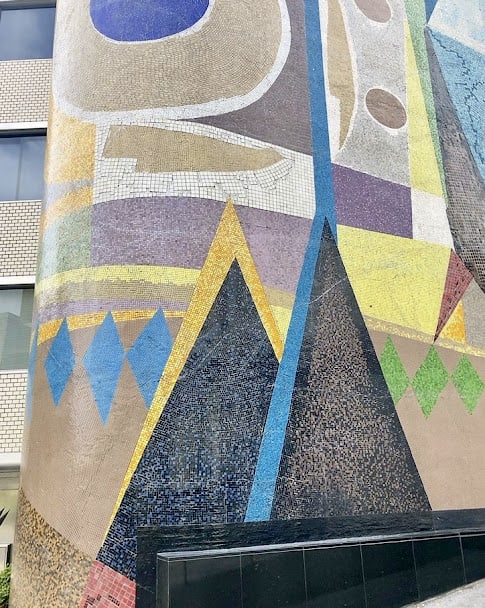

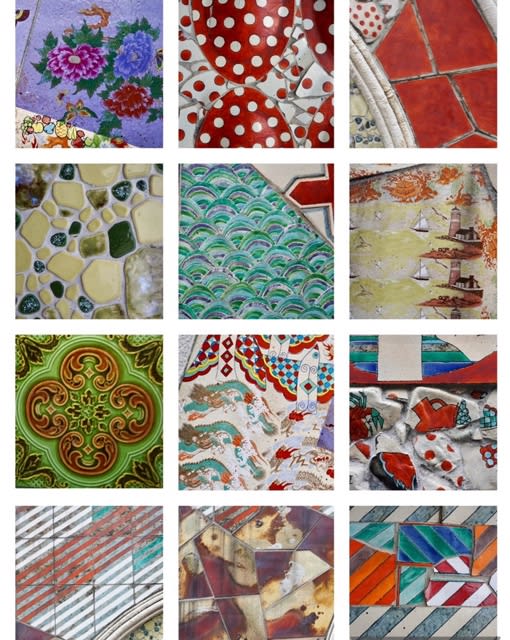

途中、以前にも見に来た梵寿綱のドラード早稲田の前を通りかかったので、タイル部分をクローズアップしつつ写真に収める。

以前ほぼ網羅した梵寿綱の建築巡りはこちら→☆

以前ほぼ網羅した梵寿綱の建築巡りはこちら→☆

そして、會津八一記念館へやってきた。

早稲田大学出身、東洋美術史の研究者であった會津八一が、学生の教育、研究の資料として私財を投じて収集してきたコレクションなどが収蔵されている博物館。

建物は、1925年建築当初は早稲田大学の図書館として使われていたもので、なんと、建築家今井兼次のデビュー作なのだそう。

今井兼次の日本十二聖人記念聖堂&聖フィリッポ教会→☆

今井兼次の糸車の幻想→☆

元の?正面玄関にある大扉。

扉を二つ合わせたところに八芒星がかたどられ、その中には、レリーフと透かし彫りの細工がされている。

内部に入ると、あちらこちらに興味深い意匠の数々が目に留まった。

階段下には、階段のラインに沿ってくり抜かれたアーチの透かし細工や、扇状の飾り窓、

階段ホールの柱は裾窄まりの形状。

面格子的なものが

床は、市松模様のテラゾー?

1階のホールには、上部が間接照明?になった不思議なデザインの柱が立つ。

ホールから見える大階段。

階段の踊り場にかかる絵画は、横山大観、下村観山による日本画、「明暗」

直径4.5mトの継ぎ目のない和紙が使われてるのだそう。

2階へ上がると、

天窓から明るい光が差し込んでいた。

階段ホールの腰壁にはこんな透かし模様の細工が並んでる。

こちらの持ち送りの細工も凝ってる。

同じく早稲田大学の構内にある坪内博士記念演劇博物館。

看板によると1928年に坪内逍遥の古希と「シェークスピア全集」の完訳を祝って、イギリスのエリザベス朝の様式で建てられたそう。

外部は実際にシェークスピア劇が上演できるように、建物正面が舞台、二階の廊下は上舞台、建物両翼は桟敷席になっているという。

博物館の入口。

玄関ホールの柱には演劇の博物館らしく、仮面が貼り付いていた。

館内の撮影は一部のみ。

こちらは1階の廊下。

天井装飾が美しい部屋。

明治期に建てられたという早稲田大学に現存する最古の建物、大隈邸馬丁小屋。

重要文化財となっている1926年に建てられた大隈記念講堂。

三連尖塔アーチのあるファサード。

内部は関係者以外立ち入り禁止のようだったので断念。

建築巡りは更につづく・・