小学3年生のときに熊が出て集団下校の上外出禁止と言われながら熊を探して周囲の制止を振り切って国道で見つけた小熊に駆け寄り、猟友会の者たちが小熊の目の前にいた母熊を撃ち殺すことになり、小熊から母熊を奪ったことから、仙台の月ノ丘動物園に引き取られた小熊を自分の手で羊蹄山に帰すことを決意した岡島雨子が、動物園の飼育係になって…という小説。

わかりやすく愛情を注いでくれる母と義父がいて、距離を置きつつも理解者の父がいて、慕い寄り添ってくれる幼なじみがいて、温かく見守る同僚たちがいる、そういう環境にありながら、この雨子の頑なさは何なのだろうと、そればかりを考える作品でした。世の中にはいろいろな人がいて、変な人もいるけれど、まぁ仕事がら、変な人に会う機会は多い方だとは思うけれども…人間は、理屈とか、常識とかでは理解できないんだ、そういうものなんだという感覚というか寛容を育むという性質の作品なのでしょうか。

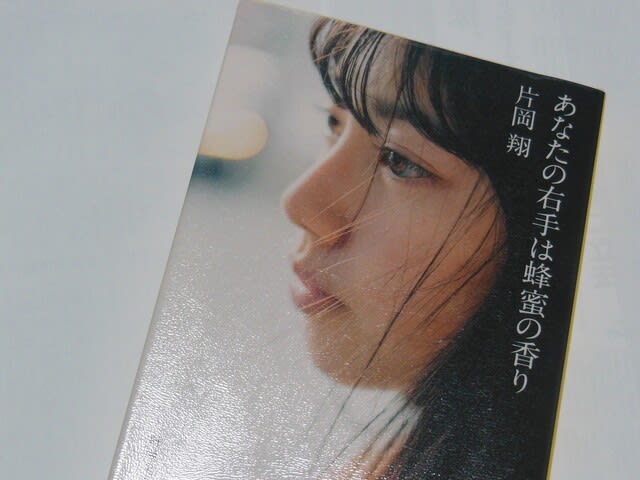

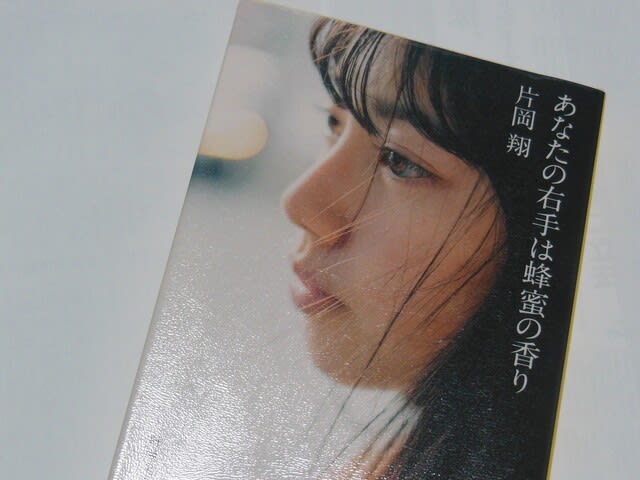

片岡翔 新潮文庫 2022年1月1日発行(単行本は2019年5月)

わかりやすく愛情を注いでくれる母と義父がいて、距離を置きつつも理解者の父がいて、慕い寄り添ってくれる幼なじみがいて、温かく見守る同僚たちがいる、そういう環境にありながら、この雨子の頑なさは何なのだろうと、そればかりを考える作品でした。世の中にはいろいろな人がいて、変な人もいるけれど、まぁ仕事がら、変な人に会う機会は多い方だとは思うけれども…人間は、理屈とか、常識とかでは理解できないんだ、そういうものなんだという感覚というか寛容を育むという性質の作品なのでしょうか。

片岡翔 新潮文庫 2022年1月1日発行(単行本は2019年5月)