ホドラー展、まず初期の習作時代の風景画を除いて、次第に独自の画風が確立していく過程に描かれた風景画と、人物像が持つ濃厚な孤独感と死への道行きへの画家の親和性、というものが印象に残った。

この傾向は過渡期の作品である1895年の「オイリュトミー」まで続く。風景に添えられた人間にも、人物像にも、死と孤独がテーマのように繰り返し現れる。人物の描かれていない風景画にも孤独の影が濃厚だ。メインに描かれる樹木は社会の中で寂しく孤独に屹立する画家の意識が反映しているように感じた。

なお初期の風景画ではここに掲げた「レマン湖畔の柳」(1882年)は私のお気に入りである。

画家の出自に関係する指向と言ってしまうことが妥当なのか判然とはしないが、死を常に見続けてきた体験を想定してしまう。

しかし20世紀を迎える直前になると、画風は生命感が突如として希薄になる。生命観の希薄な人物が並列して並ぶようになる。今回の展示のテーマとしてリズムという切り口が語られている。確かにパラレルな関係が目につく。私はパラレルというと、2本の直線がどこまで伸びても交わることが無いという定義にしばられてしまうのだが、ここでいうパラレルというのは、並行な数本の線の持つリズムという意味で語られている。

まったく同じ要素であるならばそれは単純な拍子であるが、リズムというかメロディーラインのように変化していく。その変化は機械的ではなく、作者のもつ体内のリズムに沿った不定形な変化である。機械的な反復は美とは隔たりが大きい。ホドラーという生身の人間の体内のリズムが反映している。

「オイリュトミー」では5人の男の死への行進に見える。しかしこの死への親和性が1900年の「昼Ⅲ」という女性を描いた作品からは消失する。同時に人物が本来持つ生命観というものも消失する。

生命体としての人物から動きが排除された人間の一瞬の姿態、それも存在しえない不思議なポーズで描かれる。私はこの人物のポーズに違和感を持つと同時にリズミカルな並列には不思議な親近感を持つ。画家の狙いはどこにあるのか、いろいろ考えてもそれは思い浮かばない。装飾的なデザインとしての反復とは違う親近感があるのが不思議である。

1905年作の「感情Ⅲ」は確かに魅力的である。リズムを感じるとともに4人の女性の違いが目につく。また背景の赤い点は芥子の花らしいが、それは何の暗喩なのか、知りたいという思いが湧いてくる。この絵は人間のポーズにはあまり無理はなく、動きも自然である。背景の赤い芥子の花と緑、そして人物の青い服と肌の色合いという色の配置もよく計算されていると思う。これも気に入った作品のひとつである。

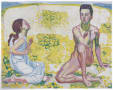

若い一対の男女を描いたと思われる1907年の「春Ⅲ」は人間のポーズはそれこそ摩訶不思議である。かなり無理をしないとこのような体勢で静止することは無理である。

女は何かを受け入れるような動的なポーズである。男は何かを思考していて静的である。この絵はさらに生命観が希薄である。ぎくしゃくとした関係にも見えるし、まったくの無関係にも見える。若い男女のどこかで根底的にすれ違うことへの諦念を表現しているようにも思える。しかし表題は「春」である。

人間関係への不信感が根底に横たわっていると思うのは私だけの感想だろうか。