昨日佐藤哲三の画のことを洲之内徹の評価とともに掲載した。

2005年の神奈川県立美術館の佐藤哲三展のカタログでは、遺作とも言うべき「帰路」は2作品ある。

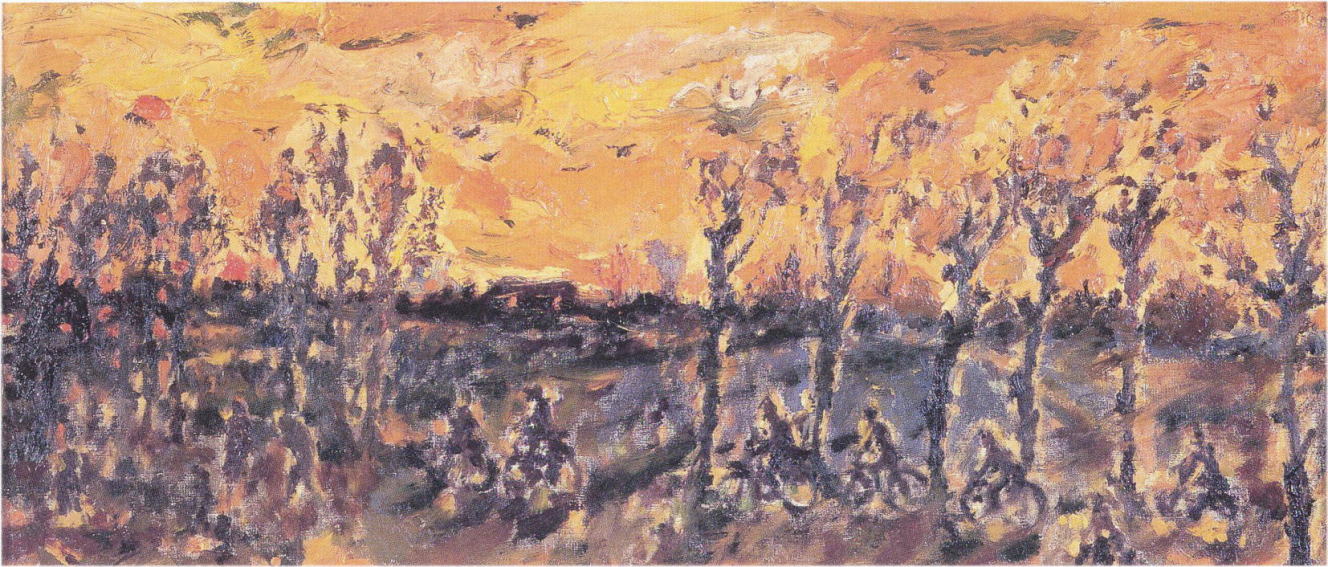

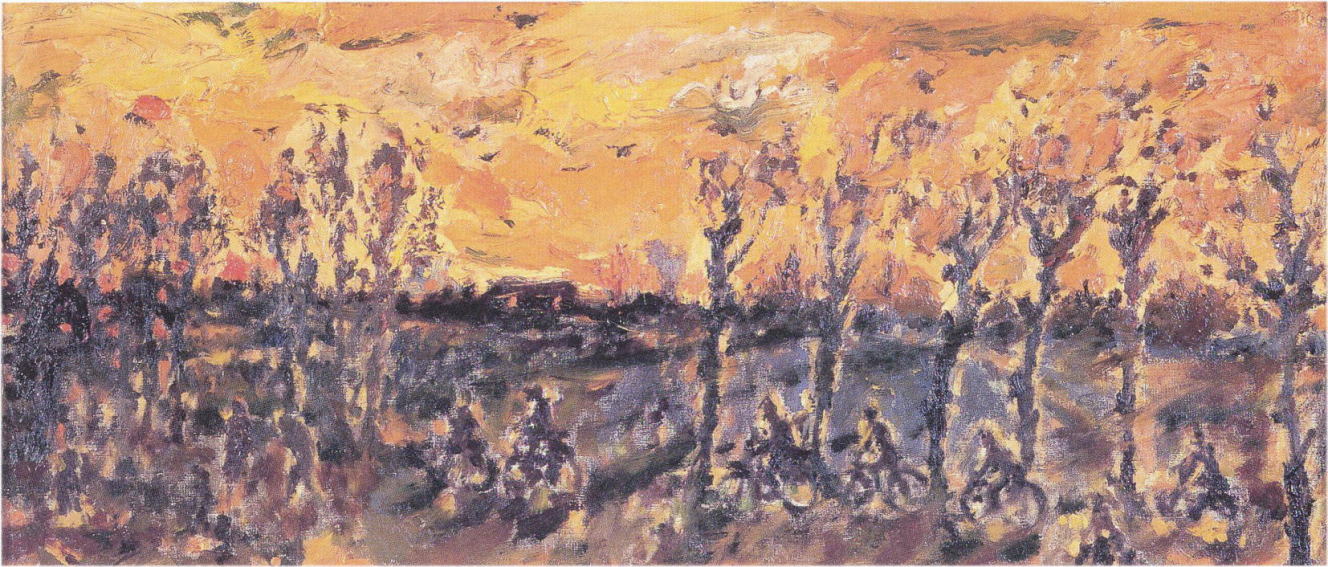

佐藤哲三「帰路」個人蔵

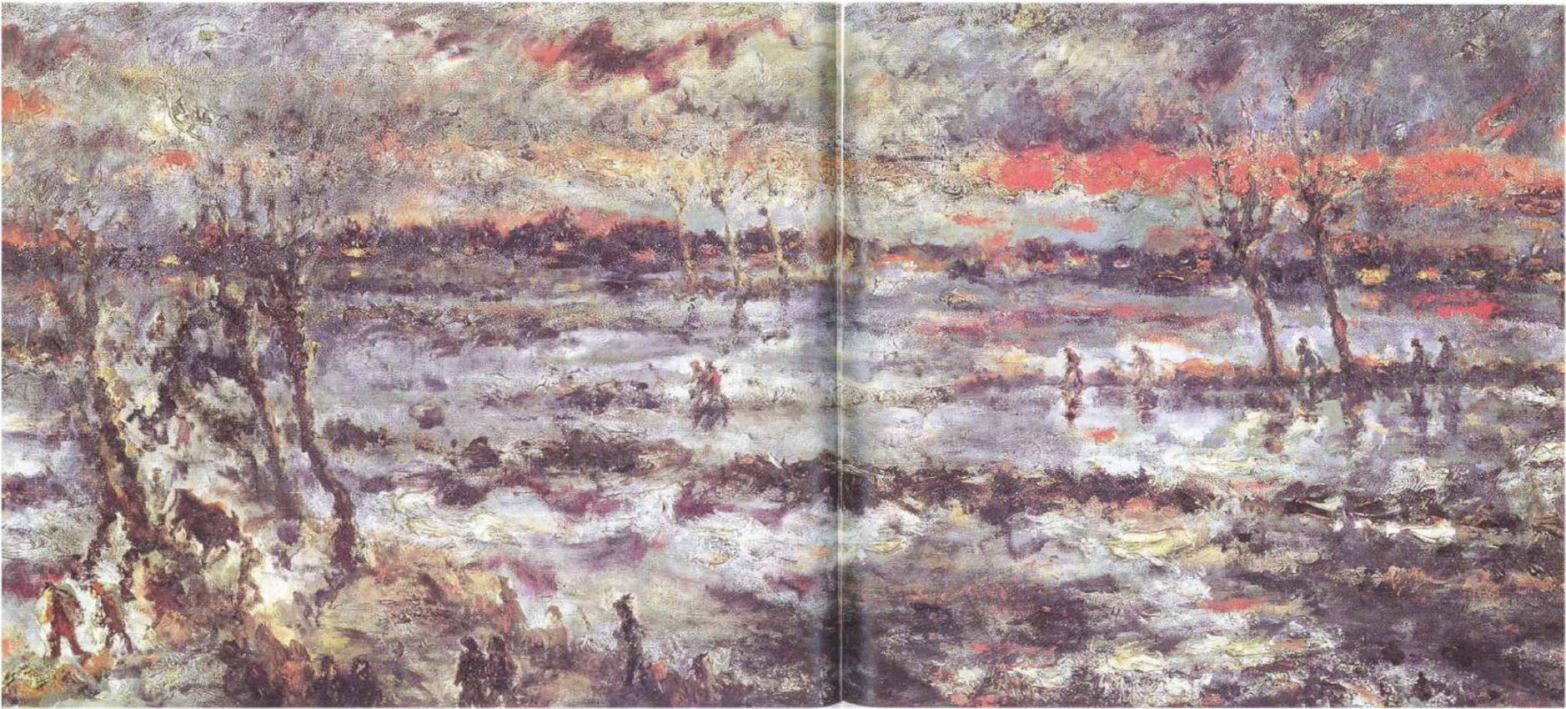

同「帰路」新潟県立美術館蔵

「帰路」は前者の個人蔵のものと、新潟県立美術館所蔵のものと二つある。いづれも1954年作だが、一般に遺作というと前者の方のようだ。洲之内徹が「みぞれの二番煎じだし、密度がなくて、絵が水っぽい。なんとなく、枯野生命力が尽きかかったことを思わせる」と記している。それは二つの作品ともそのように判断しているのだと思うが、私は、県立美術館のものの色が好きだ。確かに前者は新潟の冬の様子、それも日がかなり落ちた時刻の様子を描いているようだが、私の目からは、空の青と赤に対して地面が少し明るすぎるようだ。

後者の「帰路」は夕焼けによる最後の残照のようで、色や明暗のバランスがこちらのほうが良いように思う。

確かに「みぞれ」に比べれば、画面全体の色のバランスや人の動きなどは、「みぞれ」の方が良いといわれればそうかもしれない。

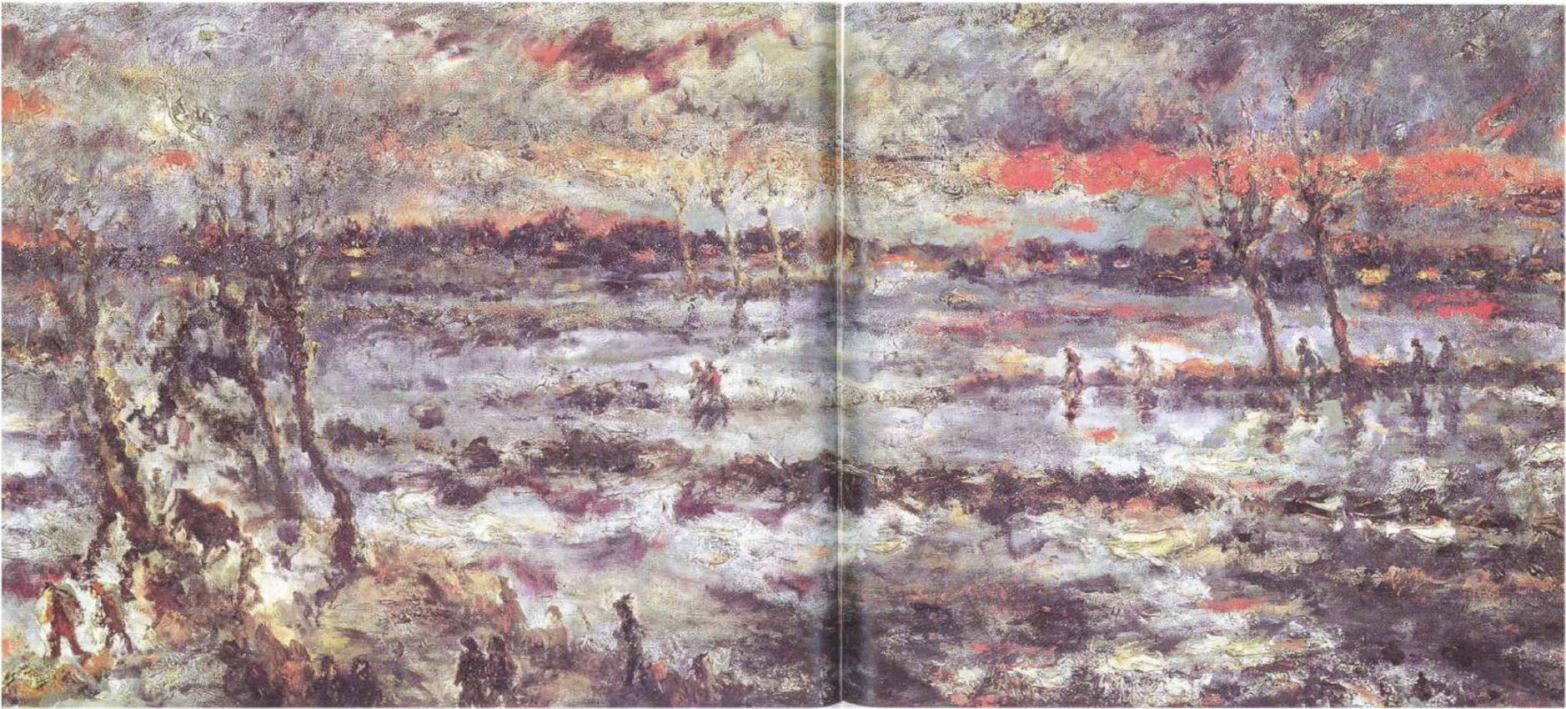

同「みぞれ」個人蔵

しかし描かれている人の方向は「帰路」は題名どおりに一方向で、しかも個人蔵の方はかなりうなだれている。人生の最後の力を込めた作品としてみれば、人の列の重い歩みと、遅い残照のよう雲間の微かな赤と、たもの木の特徴或る形が何ともいえず目を引くことは間違いがない。

好みの問題として私には、この二枚の「帰路」ともに好きだ。むろん「みぞれ」も心を打つ作品であることは間違いがないが‥。

2005年の神奈川県立美術館の佐藤哲三展のカタログでは、遺作とも言うべき「帰路」は2作品ある。

佐藤哲三「帰路」個人蔵

同「帰路」新潟県立美術館蔵

「帰路」は前者の個人蔵のものと、新潟県立美術館所蔵のものと二つある。いづれも1954年作だが、一般に遺作というと前者の方のようだ。洲之内徹が「みぞれの二番煎じだし、密度がなくて、絵が水っぽい。なんとなく、枯野生命力が尽きかかったことを思わせる」と記している。それは二つの作品ともそのように判断しているのだと思うが、私は、県立美術館のものの色が好きだ。確かに前者は新潟の冬の様子、それも日がかなり落ちた時刻の様子を描いているようだが、私の目からは、空の青と赤に対して地面が少し明るすぎるようだ。

後者の「帰路」は夕焼けによる最後の残照のようで、色や明暗のバランスがこちらのほうが良いように思う。

確かに「みぞれ」に比べれば、画面全体の色のバランスや人の動きなどは、「みぞれ」の方が良いといわれればそうかもしれない。

同「みぞれ」個人蔵

しかし描かれている人の方向は「帰路」は題名どおりに一方向で、しかも個人蔵の方はかなりうなだれている。人生の最後の力を込めた作品としてみれば、人の列の重い歩みと、遅い残照のよう雲間の微かな赤と、たもの木の特徴或る形が何ともいえず目を引くことは間違いがない。

好みの問題として私には、この二枚の「帰路」ともに好きだ。むろん「みぞれ」も心を打つ作品であることは間違いがないが‥。