衝動的に千利休の死の謎を知りたくなった。たしか、熊井啓監督の映画で三船敏郎が利休、本覚坊が奥田瑛二だったと思うが、見損ねた作品でもあった。無名の弟子・本覚坊が遺したわずかなメモから巨匠井上靖が迫る利休の死の真実。『本覚坊遺文』(講談社、昭和56年11月/1981年)は、回想と夢の水墨画のような筆致で死を覚悟した利休の精神を描いていく。

本覚坊という弟子を媒介に利休の自刃=賜死に至る必然を辿っていく井上靖の手法はこのテーマにピッタリだが、重複が断片的にあるのがやや気になる。合戦のなかに身を投じて討死して相果てる、そういうなかの「乱世の茶、侘茶の時代」は終わったと分析。四六時中詫茶を心掛ける「侘数寄常住」という至難な世界に最後まで固執したためではないか、という妥協しない烈しい利休の気性そのものが死を招いたのではないかと語らせる。

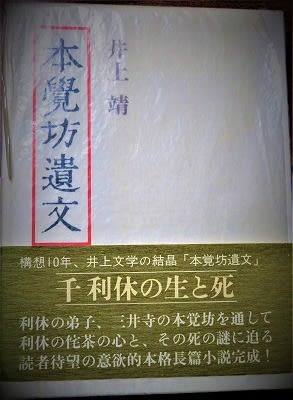

閑話休題。本の装丁・川島羊三氏の和紙・布地の素材に「見返し」のデザインもすばらしい。また、表紙に茶道具らしいデザインが刻印されているがそれが何かがわからない。茶杓を置く茶道具かとも思ったが全く回線がつながらない。文庫本ではないハードカバーだからこその装丁アートだった。

さて、茶人である山上宗二、千利休、古田織部らがことごとく切腹させられた。信長の弟・織田有楽(ウラク)に「利休どのはたくさん武人の死に立ち会っている。…遊びの茶を、遊びでないものにした。と言って、禅の道場にしたわけではない。腹を切る場所にした」と言わせている。「死地に向かう式」「死の固めの式」が利休の茶だった。

最後の方では、秀吉の朝鮮出兵に対して利休が口出したことによる不和が直接の原因ではないかと本覚坊に語らせている。そういえば、茶室建築は朝鮮の民家がモデルになっているというのをずいぶん前に聞いたことがある。またシンプルな「井戸茶碗」は李朝朝鮮の民衆の茶碗だ。だから、侘茶を守ることと朝鮮を守ることとはつながるものがある。秀吉の欲望を実現したのが明治政府であることも忘れてはならない。

侘茶は不自由な世界かもしれないが、「それを守ろうとした時、それは一瞬にして、生き生きした、しかも自由な世界に変わった」と本覚坊は悟る。

わずかな「遺文」をもとに、これだけの想像力を駆使した力量はさすが井上靖の感性だ。またその、淡々とした本覚坊の語りが戦国の死臭を背景とした命がけの文化・茶道の意味合いをも深めている。乱世にこそ育った日本の文化は、死を賭けたものだった。それは応仁の乱で戦場と化した都で、北山・東山文化が花開いたことと相通ずるものがある。「能」が生と死との物語であるのもうなずける。

累々と屍を重ねてきた日清・日露に太平洋戦争。しかし、ここからいったいどんな文化が生まれたのだろうか。