「秘密警察」が権力を握ってしまったロシア。マスコミはプーチンの独裁を非難しているが、どうもプーチンを支えてしまう体質が国全体にある気がしてならない。つまり、ポストプーチンになってもロシアは変わらないのではないか、ということだ。ウクライナで残虐の限りをふるって止まないロシアの体質はいつからのことなのだろうか、ということで、とりあえず相田重夫『帝政ロシアの光と影』(三省堂、1983.7)を読んでみた。

ゴルバチョフ書記長がペレストロイカを始めたのが1986年、ソ連崩壊が1991年、プーチンが大統領になったのが2000年、本書の出版は1983年だからソ連からロシアに移行する直前でもある。著者は、ロシア帝国の民主化を求めたプーシキンやデカブリスト、そしてツルゲーネフなどのロシア文学・音楽などに想いを寄せている。そこに、「光」を見ているというわけだ。たしかに、世界的な文学者・音楽・バレエ・建築・映画などの文化人は少なくない。そこに、大ロシアの片鱗があるのは間違いない。

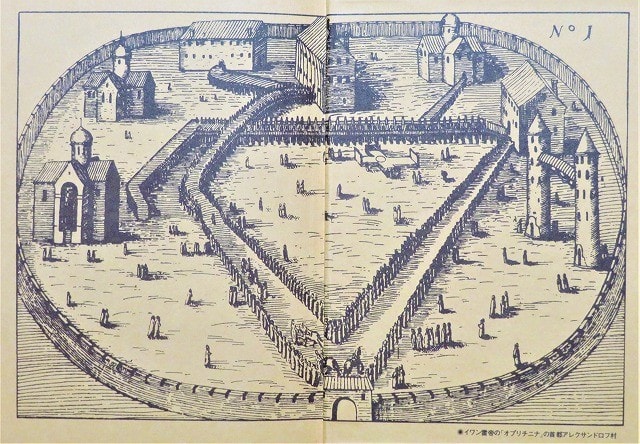

しかしながら、影の側面も深刻だ。雷帝イワン4世の中央集権的な容赦のない畏怖の統治は、1547年すでに始まっているし、18世紀半ばのエカチェリーナ女王の貴族優先・農奴への圧制をはじめ、農奴制と官僚制を基盤としたアレクサンドル皇帝の専制政治=ツァーリズムは19世紀には確立する。農奴は貴族の所有物であり、売買も裁決もされる無権利状態でもあった。

西洋史に疎いオイラの知識を補完してくれたのは、高校のサブ教科書だった。これを参考にしながらロシアの過去をたどっていく。しかし、西洋史は西ヨーロッパの歴史だった。「遅れてきた青年」ロシアは、伝統的な専制政治を引きずりながら近代へと突入していく。西ヨーロッパのような人権思想や民主革命が育たないまま現代に至っているのを感じる。そこには、強権的な権力者と事なかれ主義の官僚・民衆が構成されてしまう。

悲劇的なのは、ソ連から現在のロシアの体制維持のための「秘密警察」の存在だった。著者の相田氏はその辺には深入りしていない。そこが70~80年代までのロシア通知識人の弱点のような気がする。さらに、現在も東欧革命やソ連崩壊の画時代的な意味をいまだ充分認識できていない日本の革新陣営すらある。

著者は「ロシアはつねに誤解されている」という立場で、ロシア愛を底流にした歴史を展開しているが、今にしてみればそれは楽観的だったのではないかと思えてしまう。ロシア研究者の中村逸郎教授の『ロシアを決して信じるな』という提起が、今のウクライナ侵攻の本質を表してもいる。つまり、約束を破る、うそを重ねる、それは長い圧制が続いてきたロシアの歴史のなかでの「生きる知恵」だったのかもしれない。

したがって、安倍君がプーチンに「大判」振る舞いをしても、日本の北方領土問題が全く進展しない理由がこのウクライナ侵攻で白日の下にさらされた。加えて、旧ソ連が「カチンの森」で捕虜にしたポーランド将校や民間リーダー約2万人以上を虐殺したことも忘れてはならない。それをソ連はナチスドイツの仕業だとしていたがゴルバチョフらの調査でスターリンによる射殺の機密命令文書が暴露された。それはまるで、プーチンのウクライナ侵攻にかかわるウソや残虐と酷似している。帝政ロシアの影はいまだに生きているのである。