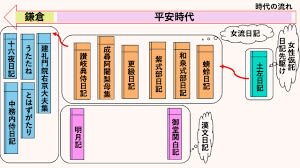

大河ドラマ「光る君へ」が終わったが、読みかけだった、服藤早苗『源氏物語の時代を生きた女性たち』(NHK出版、2023.12)をやっと読み終える。平安中期に輩出した女流文学の背景には世界的に観ても驚異的なできごとだそうだ。とくに日記は、事務的な備忘録の域を出ない場合が多い。「紫式部日記」「蜻蛉日記」「和泉式部日記」「更級日記」などの女流作家が、自叙伝・結婚恋愛・随筆などを内容とした「日記文学」を確立していった。

その背景は、「唐」からの離脱としての国風文化の進展から、「かな文字」が発明され女流貴族の錬磨によって熟成されたことによる。さらには、背景として女性天皇の政治的政策的存在感もあり、それは、今日の国連が日本を指弾しているように、女性天皇誕生に否定的な日本の後進性を暴露するものでもある。その意味でも、女性が歴史的に重要な役割を担った古代そして平安には燦然と輝く星でもあったということだ。

(引用は、ライブドアニュースwebから)

(引用は、ライブドアニュースwebから)

著者は、家具・調度品のデザインについても当時の女性の果たした役割も論じていたが、女性の婚姻・出産・労働・商売・旅行・神仏詣・家事など、ライフサイクル全般を紹介しているため、詳細は省略されていたのが残念。

女流作家の担い手は、中下流貴族の「受領」層の娘が多かった。そのため、立身出世のためには短歌・管弦・漢籍・能筆の力量が問われる競争社会におかれた面もある。さらには、主人がほかの女性に入りびたり帰ってこない孤独の心情をぶつける場としては、日記や物語は絶好の自己表現ともなった。

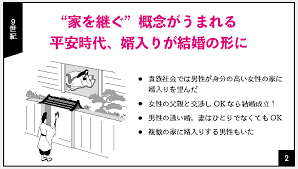

また、婚姻形態は「妻方の両親が婿を取り、新婚当初は妻方で生活し、一定期間たつと新処居住に移り、けっして夫の両親とは同じ屋敷に住まない」と、著者は女性史研究の先達者・高群逸枝(タカムレイツエ)氏の主張をまとまとめ、母系制家族形態が生きていることを証明している。一時的にせよ、それは嫁姑問題はおこらず女性にとっては過ごしやすい環境でもある。

著者は、「男たちが、借り物の外国語である漢字や漢籍を下敷きに日記を書き、公的文書や漢詩を作っていたとき、女たちは、心の内面を描写できる仮名、いわば自国語で、自己を語ったのである。この仮名文字が、わが国の平易な日本文を定着させていったことはいうまでもない。女たちは、伝統文化の基礎をしっかりと固めたのである。」と、展開する。

間口が広すぎて、舌足らずになってしまったのが残念。むしろ、文化を創る女性たちや皇后の周りの女官・女房らのサロンなどに絞ったほうが主題にのっとったことになったのではないかと思われた。