本日、 。

。

梅雨明け後の雨ほどありがたいものはありません。

菜園では、梅雨明け後の草マルチを完成させたものの、本格的な夏に向けて野菜の根が深く張っている途中なので、この雨はその応援になります。

田んぼでは、中干し後の稲は、雨水が何よりですし、出穂前の雨水は稲の恵みを確かにしてくれます。

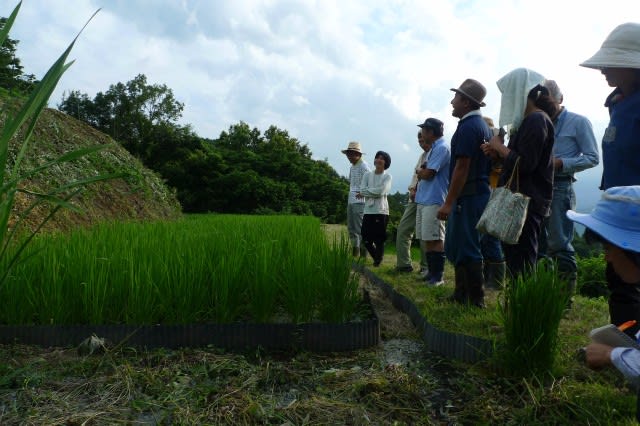

昨日は、自然菜園スクール『自然稲作・発酵コース』田んぼの見学会&水管理でした。

ミニ講座は、水管理についてです。

無農薬稲作の是非は、水管理にかかっているといっても過言ではないのですが、あまり重要視されていないことが残念です。

草を抑え、稲を育てるには地域の特徴を活かした水管理をマスターする必要があると思います。

今回は、稲の根に注目して、1時間ほど学びました。

慣行の化学肥料農薬の田んぼから、ダイズ(1作)を経て、無農薬田んぼ(4アール)に切り替えて5年目の姿です。

除草が去年まで4アールで、2時間。(一回30分以内)

今年は、2回だったので、1時間もかかりませんでした。

去年は、11.4俵(10アール当たりに換算)、コナギ3~4本(本葉3枚)で、食味が99点。

4年平均で、9.5俵(10アール)、草4本以内、食味110点という安定することができた田んぼです。

温暖化によるカメムシの被害を最小限にするために、出穂前の10日前までには畦の草刈りが完了し、浮き草に覆われ、草の復活を防ぎ、稲の出穂を待つばかりです。

実際に参加者に触っていただき、葉の厚み、硬さ、色などを感じてもらいました。

もう一枚の田んぼは、去年まで慣行の化学肥料農薬の田んぼで、今年から無農薬に切り替えた1年目のものです。

写真では、水面の状態がわかりにくいのですが、思った以上に地力がなく、稲の生育が伸びなかったため、せっかく抑えた草がまた復活してしまい、条間に多少コナギが顔を出しているので、1年目としてはまあまあですが、今年の秋処理をしっかりしないと来年からコナギが増えるだろうと予想できる現状です。

田んぼを半分に分けて、半分は大豆にしているので、来年は、ダイズのあったところを田んぼにし、稲作初年をにします。

田んぼが1枚増えたので、そのために建てた育苗ハウスですが、現在は、そこに紙マルチを張って苗を植えてあります。

見学会の前日に撒いたモミガラによって、葉の上に住んでいたクモの巣が露見しました。

クモさんには申し訳ないことをしましたが、クモが稲の上で生活をしていたことが垣間見れます。

無農薬の稲作では、虫の被害が少ないのは、農薬で真っ先に死ぬクモが元気に活躍しているためといわれています。

紙マルチは、黒いので、これからの暑さ予防策として、また来年以降のいろいろな試験も兼ねて、モミガラを撒いて、モミガラマルチで様子を見ています。

今度は、車で移動しての大岡にあるもう一つの田んぼ(標高850m)に見学しにきました。

この田んぼは、棚田で、1アールほどの小さいものですが、食味値は平均120点を超え、収量もとても良い田んぼです。

高地での水が冷たい雪解け水(年間8℃前後)なため、水口では一工夫してあります。

単に水を温めるだけでなく、畦草、ワラ、ボカシなどを混ぜ込み、発酵させることで、水口で生育しやすいセリなどの草を抑えながら、水を温め、発酵液が草を抑え、稲を育ててくれます。

棚田の一番下の酒米「亀の尾」を育てている田んぼでも水口を発酵させ、草を抑え、水を温めることで、稲が元気です。

この発酵水口のお蔭で、水口の固く草が覆い尽くした田んぼにしにくい場所も見事な田んぼにすることが可能になりました。

最初の田んぼと亀の尾に挟まれた紙マルチのもち米の田んぼも見学し、良かった点と反省点を観て行きました。

この田んぼも6月から発酵水口にしたために、水口の排水調整に捨てておいた余り苗が元気いっぱいで、そのまま収穫できそうです。

まだまだ課題などはたくさんあり、学ぶことはあるのですが、

この10年前からの課題「休耕田の復活。慣行稲作から無農薬田んぼへの導入の仕方。高地での収量アップ、草抑え。増収しながらの食味アップ方法。ヒエ・コナギなどを完全に抑える方法、合鴨農法、養鯉稲作など」に関してはある程度の目処がつきました。

完璧なものではないにしろ、要点とタイミング、そして裏技もできたので、

今度は満を持して不耕起栽培の実践・研究に入れそうです。

稲作は最初、自給のためでしたが、最近はシンプルで深いので、趣味になりつつあります。

昔、自然農の川口さんが「稲は楽しい」とおっしゃっていたのが良くわかり共感します。

自給無農薬稲作は、菜園や果樹園と時期を同じくして行うので、とても難しいと思われがちですが、タイミングや田植え以前の秋処理(そして春処理)によってかなり楽ができることが分かってきました。

今後も引き続きみなさんと一緒に学び分かちあえたらと思います。

2017年土内容充実で、

『無農薬・自然菜園入門講座』が第一水曜日長野市城山公民館で18:30~21:30までスタートしています。

城山公民館での「これならできる!自然菜園入門講座」講座が開催です。毎月の野菜と土づくりのテーマで質問時間もたっぷりあるので是非お越しください。

今年度は、いつもの第1水曜日に

城山公民館 18:30~21:25

18:30~19:45座学

19:50~21:25質疑応答

新年度も第一水曜日で、「無農薬・自然菜園入門講座」を行います。お楽しみに~

新年度スタート「これならできる!自然菜園入門講座~春編~」

8/2(水)夏野菜の延命法、秋野菜の真夏の種まき、定植のコツ

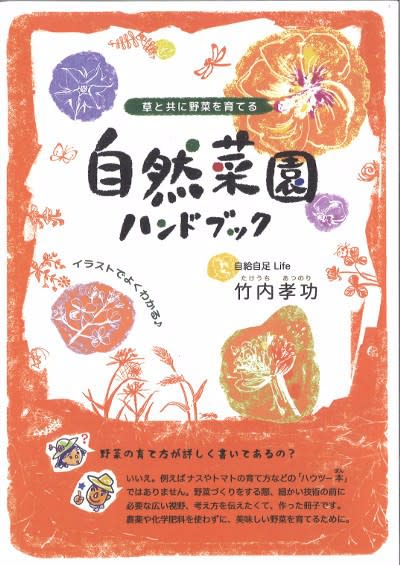

ちなみに、忙しすぎてご紹介できていない自負出版の菜園教室の公式テキスト『自然菜園ハンドブック』(自負出版)も農文協さんの「田舎の本屋さん」からネットでも書店で東京で唯一購入できます。

農閑期に入りましたら、改めてお知らせし、売っていただけるカフェ、ネットサイト、お店など募集し、なおネットからも買えるようにシステムを構築するつもりです。

現在農繁期なので、何もできておらず申し訳ございません。

現在、長野県松本にあるつる新種苗さんにも縁あって『自然菜園ハンドブック』を置かせていただいております。こちらからも購入できます。

※現在2店舗のみ販売中

。

。梅雨明け後の雨ほどありがたいものはありません。

菜園では、梅雨明け後の草マルチを完成させたものの、本格的な夏に向けて野菜の根が深く張っている途中なので、この雨はその応援になります。

田んぼでは、中干し後の稲は、雨水が何よりですし、出穂前の雨水は稲の恵みを確かにしてくれます。

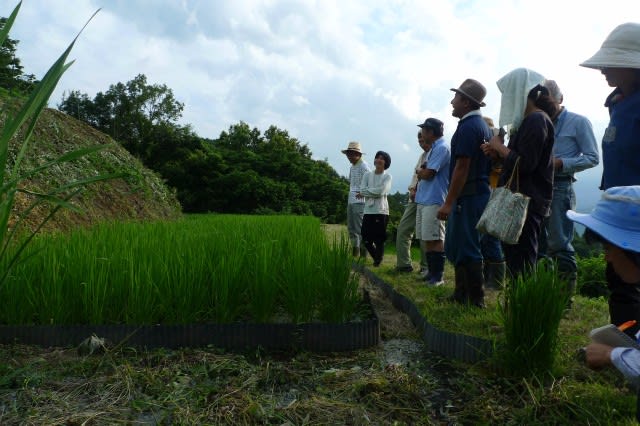

昨日は、自然菜園スクール『自然稲作・発酵コース』田んぼの見学会&水管理でした。

ミニ講座は、水管理についてです。

無農薬稲作の是非は、水管理にかかっているといっても過言ではないのですが、あまり重要視されていないことが残念です。

草を抑え、稲を育てるには地域の特徴を活かした水管理をマスターする必要があると思います。

今回は、稲の根に注目して、1時間ほど学びました。

慣行の化学肥料農薬の田んぼから、ダイズ(1作)を経て、無農薬田んぼ(4アール)に切り替えて5年目の姿です。

除草が去年まで4アールで、2時間。(一回30分以内)

今年は、2回だったので、1時間もかかりませんでした。

去年は、11.4俵(10アール当たりに換算)、コナギ3~4本(本葉3枚)で、食味が99点。

4年平均で、9.5俵(10アール)、草4本以内、食味110点という安定することができた田んぼです。

温暖化によるカメムシの被害を最小限にするために、出穂前の10日前までには畦の草刈りが完了し、浮き草に覆われ、草の復活を防ぎ、稲の出穂を待つばかりです。

実際に参加者に触っていただき、葉の厚み、硬さ、色などを感じてもらいました。

もう一枚の田んぼは、去年まで慣行の化学肥料農薬の田んぼで、今年から無農薬に切り替えた1年目のものです。

写真では、水面の状態がわかりにくいのですが、思った以上に地力がなく、稲の生育が伸びなかったため、せっかく抑えた草がまた復活してしまい、条間に多少コナギが顔を出しているので、1年目としてはまあまあですが、今年の秋処理をしっかりしないと来年からコナギが増えるだろうと予想できる現状です。

田んぼを半分に分けて、半分は大豆にしているので、来年は、ダイズのあったところを田んぼにし、稲作初年をにします。

田んぼが1枚増えたので、そのために建てた育苗ハウスですが、現在は、そこに紙マルチを張って苗を植えてあります。

見学会の前日に撒いたモミガラによって、葉の上に住んでいたクモの巣が露見しました。

クモさんには申し訳ないことをしましたが、クモが稲の上で生活をしていたことが垣間見れます。

無農薬の稲作では、虫の被害が少ないのは、農薬で真っ先に死ぬクモが元気に活躍しているためといわれています。

紙マルチは、黒いので、これからの暑さ予防策として、また来年以降のいろいろな試験も兼ねて、モミガラを撒いて、モミガラマルチで様子を見ています。

今度は、車で移動しての大岡にあるもう一つの田んぼ(標高850m)に見学しにきました。

この田んぼは、棚田で、1アールほどの小さいものですが、食味値は平均120点を超え、収量もとても良い田んぼです。

高地での水が冷たい雪解け水(年間8℃前後)なため、水口では一工夫してあります。

単に水を温めるだけでなく、畦草、ワラ、ボカシなどを混ぜ込み、発酵させることで、水口で生育しやすいセリなどの草を抑えながら、水を温め、発酵液が草を抑え、稲を育ててくれます。

棚田の一番下の酒米「亀の尾」を育てている田んぼでも水口を発酵させ、草を抑え、水を温めることで、稲が元気です。

この発酵水口のお蔭で、水口の固く草が覆い尽くした田んぼにしにくい場所も見事な田んぼにすることが可能になりました。

最初の田んぼと亀の尾に挟まれた紙マルチのもち米の田んぼも見学し、良かった点と反省点を観て行きました。

この田んぼも6月から発酵水口にしたために、水口の排水調整に捨てておいた余り苗が元気いっぱいで、そのまま収穫できそうです。

まだまだ課題などはたくさんあり、学ぶことはあるのですが、

この10年前からの課題「休耕田の復活。慣行稲作から無農薬田んぼへの導入の仕方。高地での収量アップ、草抑え。増収しながらの食味アップ方法。ヒエ・コナギなどを完全に抑える方法、合鴨農法、養鯉稲作など」に関してはある程度の目処がつきました。

完璧なものではないにしろ、要点とタイミング、そして裏技もできたので、

今度は満を持して不耕起栽培の実践・研究に入れそうです。

稲作は最初、自給のためでしたが、最近はシンプルで深いので、趣味になりつつあります。

昔、自然農の川口さんが「稲は楽しい」とおっしゃっていたのが良くわかり共感します。

自給無農薬稲作は、菜園や果樹園と時期を同じくして行うので、とても難しいと思われがちですが、タイミングや田植え以前の秋処理(そして春処理)によってかなり楽ができることが分かってきました。

今後も引き続きみなさんと一緒に学び分かちあえたらと思います。

2017年土内容充実で、

『無農薬・自然菜園入門講座』が第一水曜日長野市城山公民館で18:30~21:30までスタートしています。

城山公民館での「これならできる!自然菜園入門講座」講座が開催です。毎月の野菜と土づくりのテーマで質問時間もたっぷりあるので是非お越しください。

今年度は、いつもの第1水曜日に

城山公民館 18:30~21:25

18:30~19:45座学

19:50~21:25質疑応答

新年度も第一水曜日で、「無農薬・自然菜園入門講座」を行います。お楽しみに~

新年度スタート「これならできる!自然菜園入門講座~春編~」

8/2(水)夏野菜の延命法、秋野菜の真夏の種まき、定植のコツ

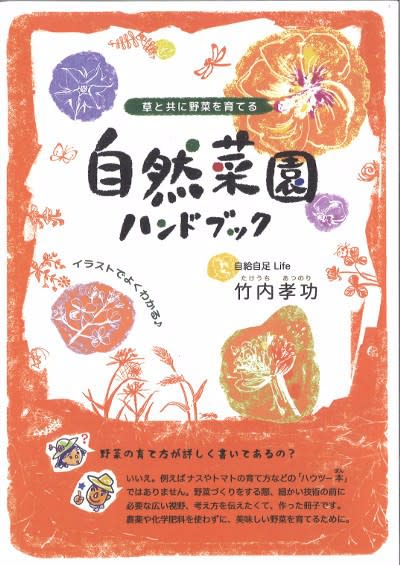

ちなみに、忙しすぎてご紹介できていない自負出版の菜園教室の公式テキスト『自然菜園ハンドブック』(自負出版)も農文協さんの「田舎の本屋さん」からネットでも書店で東京で唯一購入できます。

農閑期に入りましたら、改めてお知らせし、売っていただけるカフェ、ネットサイト、お店など募集し、なおネットからも買えるようにシステムを構築するつもりです。

現在農繁期なので、何もできておらず申し訳ございません。

現在、長野県松本にあるつる新種苗さんにも縁あって『自然菜園ハンドブック』を置かせていただいております。こちらからも購入できます。

※現在2店舗のみ販売中