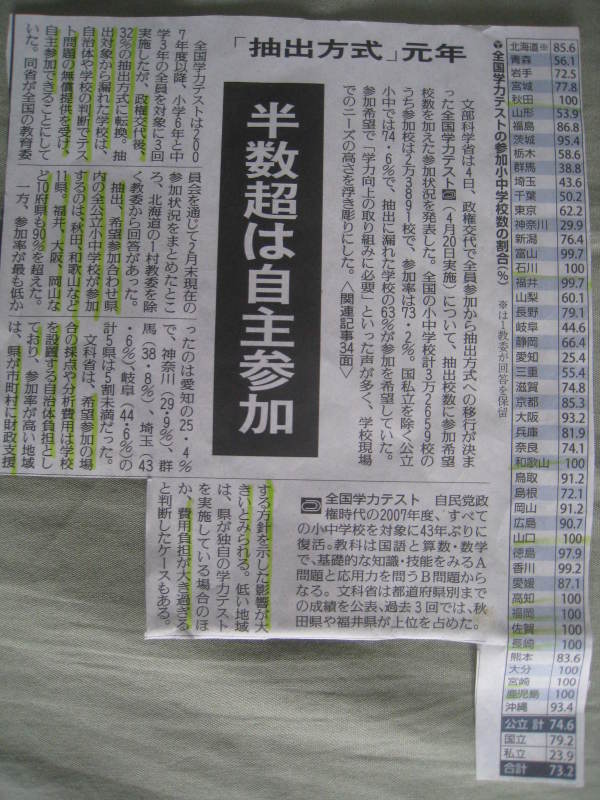

先日、文部科学省から小学6年生と中学3年生を対象に2年ぶりに行われた2023年度の「全国学力テスト(全国学力・学習状況調査)」の結果が公表されました。

新学期が始まりコロナ禍の収束がようやく落ち着いてきた中で、これからの学力向上にどんな影響が出るのか懸念されていましたが、平均正答率には大きな影響は無かったようです。

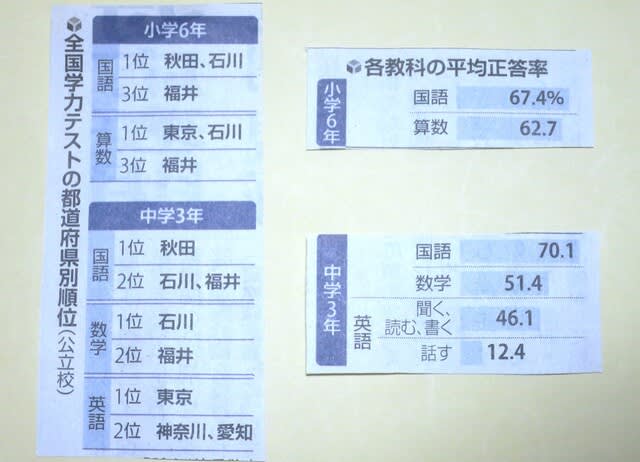

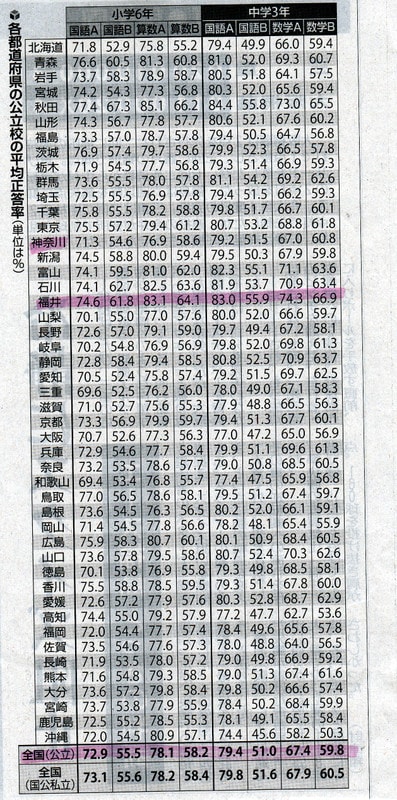

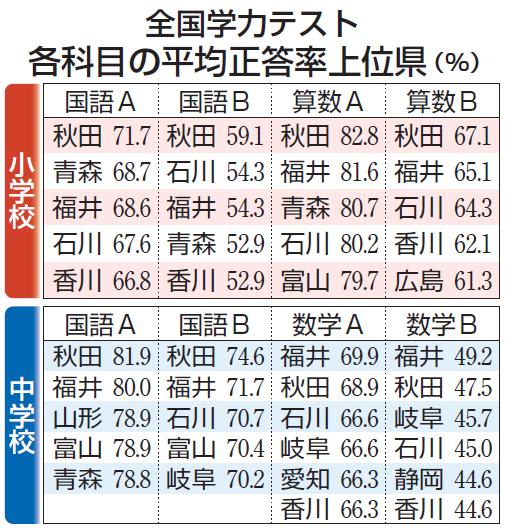

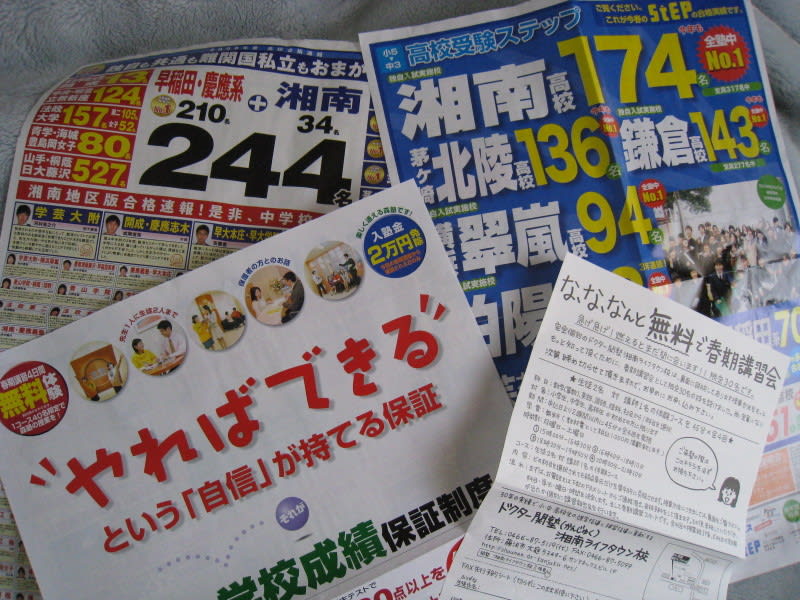

都道府県別の正答率の順位では、東京都は小学(国語6位、算数1位)・中学(国語4位・数学3位・英語1位)、神奈川県は、小学(国語34位、算数10位)・中学(国語12位、数学8位、英語2位)と他県と比べて今回も上位となっていました。

我が故郷の福井県では、今回も小学(国語3位、算数3位)・中学(国語2位、数学2位、英語5位)と上位を占め、石川県は、小学(国語・算数共に1位)・中学(国語2位、数学1位、英語4位)の好成績でした。

また、4年振りに中学校の英語の4技能「読む・聞く・書く・話す」のテストも行われ、都道府県別の学力差や正答率もかなり低くなっていたようです。

中でも、「話す」の問題は、オンラインで環境問題についての、自分の考えや理由を話す質問が行われ、正答率は4%、無回答も18%と低迷して英語力の低下が見られたようです。

英語力の高い東京、神奈川などでは、学校に外国語指導講師が配属されているようで、国際化が進む中で、英語で話す機会を増やすことが必要と思われます。

現代社会では、学力向上に関する課題も多く、子供たちの生活習慣も変化しており、スマホやITゲーム遊びの時間が増えて、学習習慣の影響は避けられない状況となっています

学力と共に求められているのは、学校いじめが深刻さを増している中で、将来を担う子供達が思いやりの心を育むために、道徳教育の質を高めていく必要性が高まっていると感じています。

コロナ禍の中で部活動や学校イベントが制限されてきた中で、地域の仲間と交流しながら独創性と自主性を高めて、「知育・徳育・体育」の三育を強化して困難に立ち向かう力を付けて欲しいと願っています。

地域の放課後児童教室の運営や学校協議会に関わっていますが、地域の小学校も生徒数が減少する中で、学校の現状も多くの課題が見られますが、地域と保護者、学校が一体となって、子供達を見守り健康で明るい学校生活を歩んでもらいたいと願っています。

なぜそうなるの

なぜそうなるの

」と歓迎の言葉をかけてくれ、活き活きとしていることである。

」と歓迎の言葉をかけてくれ、活き活きとしていることである。