冬空の快晴のハイキング日和となり、湘南の絶景ポイントの湘南平のハイキングコースをトレラン&ハイキングしてきました。

大磯駅から旧東海道の松並木を経て高来神社から高麗山、八俵山、浅間山を巡って湘南平へ向かうコースに挑戦しました。

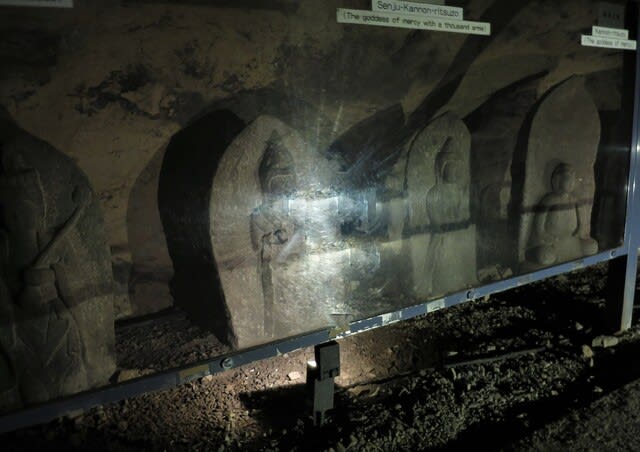

旧東海道には、曽我兄弟の兄十郎に恋した虎御前が十郎と会う時に化粧したと伝えられる「化粧井戸」や虚空像尊などの史跡が残されています。

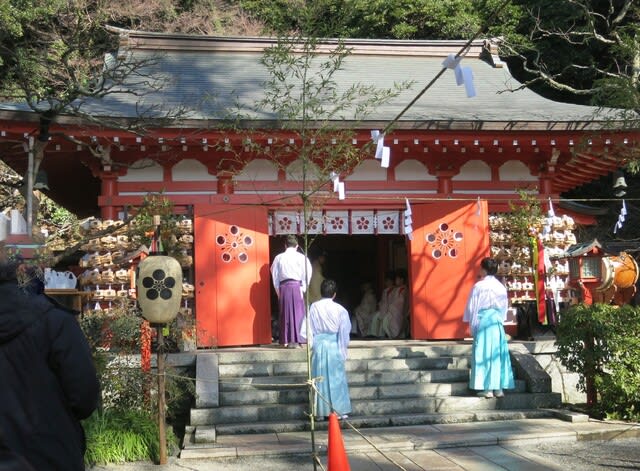

高来神社は神宿る山として地域の信仰を集める神社で、神武天皇の御代の創建されたと言われる古刹で高麗権現社とも呼ばれ、源頼朝も祈願したそうです。

拝殿の木鼻には、素晴らしい彫刻が飾られています。

境内には、スタジイとヤブニッケイの二種類の木が一体化した樹齢150年のシイニッケイと称する合体木が見られ名勝天然記念樹となっています。

拝殿の奥には、高麗山の霊水が湧き出ており龍神が祀られ御供水をかけると、ツキを授かるそうで、安全を祈願していました。

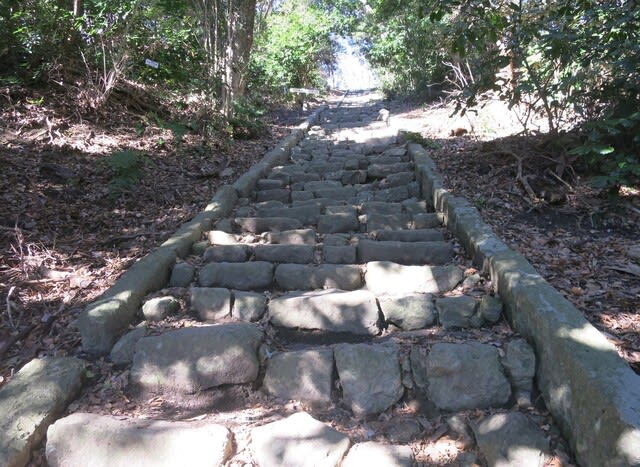

参拝後、拝殿裏の比良加久社の左手の男坂の激坂を上り高麗山へ向かいますが、想像以上に厳しく滑落する危険もある厳坂でした。

約10分で女坂との合流点に着き、さらに直登の石段を登ります。

階段を登り切った高麗山山頂(167m)には、高来神社上宮(高麗権現社)があった跡に小さな祠があります。

高麗山からアップダウンが続く尾根道では、ハイカーやランナーと行き交い富士山も木陰に望むことができます。

木橋を越えた八俵山(160m)のコース沿いには、シンボル的な巨木のタブノキが勇壮な姿で枝を延ばしています。

さらに平坦な山道の先の高麗山の最高点の「浅間山(181m)」には、浅間神社があり、神社の脇には、一等三角点が設置されています。

浅間山から尾根道のアップダウンの急階段を登り、湘南平のテレビ塔前の展望テラスに到着すると、今シーズン最高の真白き富士山や大山など最高のパノラマ風景が拡がり疲労感が消えるひと時でした。

湘南平の絶景ポイントの展望テラスでは、澄み切った青空の下、富士山、丹沢連峰、大山、相模湾など期待以上の眺望で”絶景かな~絶景かな~”で、離れがたい眺望を眺めながら一休みしていました。

眼下には、大磯漁港や湘南海岸、相模湾、伊豆半島などが拡がるパノラマ風景が見られます。

連れのミッキーも大喜びでした

愛の南京錠の発祥の地と言われる湘南平ですが、今回は愛のモニュメントとして「AINOWA(愛の輪)」が出来てインスタ映えスポットとなっています。

湘南平からの絶景に魅せられて一休みの後、高麗山公園から大磯海岸へ向かいました【続く】