小栗坂を下り切り、西俣野バス停の手前を右に曲がって南に行くと、

右手に花応院の山門がありました。

創立慶長9年(1604)の曹洞宗の寺院です。

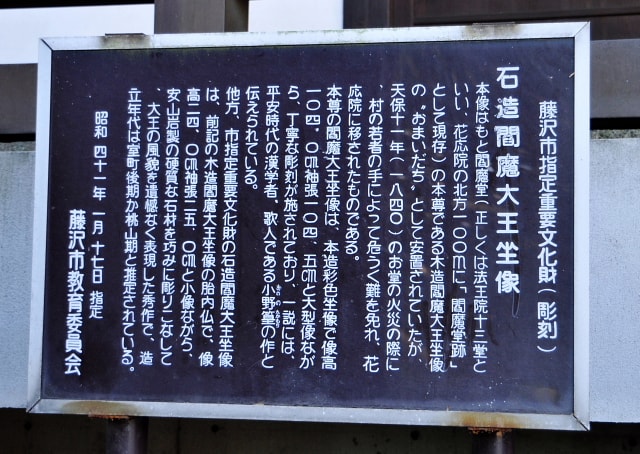

山門の右手にあった掲示です。

花応院は小栗判官縁起の寺として有名で、毎年1月15日と8月15日に、

小栗判官縁起絵巻と閻魔十王図の絵解きが行なわれるようです。

これらの資料は旧名主飯田五右衛門家にあったものが、戦後花応院に移管されたものです。

花応院の本堂です。ここには本尊の聖観音の他に、

閻魔大王像、その胎内にあった石造閻魔大王坐像(市指定文化財)が安置されています。

本堂の左手前の掲示です。

江戸時代末期、天宝11年(1840)に近くの閻魔堂が火災になり、

村の青年が閻魔大王を背負って助け出し、花応院に運んだと伝わっています。

この閻魔大王像に小栗判官縁起絵巻が揃ったので、花応院の評判になったのでしょう。

本堂の正面です。左右の柱に「立春大吉」、「鎮防火燭」の木札がはってありました。

「鎮防火燭」の札の「火」の字が小さく書かれていて、防火の思いが伝わってきました。