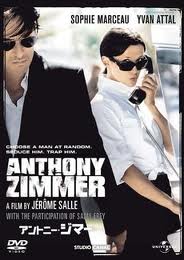

フランス映画「アントニー・ジマー」とハリウッドがリメイクした「ツーリスト」を観比べてみた。

ハリウッドに乾杯! もとい、完敗。アレクサンダー・ピアースはアントニー・ジマーにはるかに及ばず、ハリウッドリメイク作品はたいていスカに、また有力な例証が加わった(冷笑)。

キアラ(ソフィ・マルソー)とエリーズ(アンジェリーナ・ジョリー)のハイヒール対決の軍配は微妙だった。歩く膝下しか見せずに引っ張るキアラの登場シーンはいけるのだが、その靴がピンヒールではなく、ソフィ・マルソーの膝下がなかなか太いのは、やはり減点ものだろう。

その点、最初からスタイルを顕わにするだけインパクトには欠けるものの、ピンヒールでパリの街頭を歩くアンジェリーナ・ジョリーの細い足首には加点される。

ただし、ソフィ・マルソーに同情すべき点はある。パリの石畳の舗道は、とてもピンヒールでは歩けるものではないからだ。歩けば足を痛めたあげく、ヒールを折ること間違いない。つまり、フランス映画としてはあり得ない設定なので、ヒールは太いのだ。

しかし、二人の決定的な点差は、ヒールや脚線でついたのではない。ソフィ・マルソーより、浅丘ルリ子と比較するほど、アンジェリーナ・ジョリーの化粧は濃かったのである。これ以上濃い化粧は、歌舞伎の隈取りにしか見られない。

平凡なツーリストが国際警察機構とロシアマフィアから追われる大物経済犯と間違われる、という巻き込まれ型追跡ドラマの舞台として、ヨーロッパの代表的な観光地であるベネチアとカンヌのそれぞれが選ばれた。このロケハン対決では、明らかにカンヌの勝ちである。

たとえば、列車で出会った男女が宿泊する超一流ホテルのスイートルームが、ベネチアのホテルの場合、丸山明宏か三島由紀夫の部屋のリビングのように、ゴテゴテと装飾過多のインテリアで、羨望の溜息どころか胸焼けのゲップが出る代物だった。

カンヌのホテルは、豪華なスイートルーム感にはいささか乏しいものの、ボーイに部屋を案内され、バルコニーに出て、陽光輝く海岸が見渡せるまでの、移動視線を邪魔しない控えめな調度とシンプルなインテリアが好ましかった。

「祖母の下着を見せて金を稼ぐイタリア人」。ルネサンス以来の豊かな歴史遺産を受け継ぐイタリア観光地へ有名なジョークにならえば、フランスは姉の寝室を見せたというところか。

厚化粧のアンジェリーナ・ジョリーが装飾過多のスイートルームに気取って立っていると、いっそう「祖母の下着」じみてしまった。一方、薄化粧のソフィ・マルソーの場合、謎の美女というよりセレブマダムくらい軽量級ではあったが。

この豪華ホテルのバルコニーのシーンでは、冴えないツーリストと謎の美女の夢のようなキスシーンが事件の発端となるわけで、ホテルからの眺めが重要な意味を持つ。陽光きらめくカンヌのビーチフロントに比べ、しょぼい運河が見えるだけのベネツィアの分が悪すぎたし、キスを交わす背後の夜景もベネツィアは暗すぎた。

熱海のように通俗なカンヌより、運河の古都ベネツィアのほうが、ずっとロケーション・ハンティングには分がありそうだが、出演すれば当たるスター映画に流されたスタッフの怠慢としか思えない。つまり、カンヌの勝ちというより、ベネツィアの負けということだろう。

ジョニー・デップはずんぐり太り気味だし、アンジェリーナ・ジョリーは浅丘ルリ子だし、ポール・ベタニーは線が細すぎるし、ティモシー・ダルトンは客演した松方弘樹のように浮いているし、「ツーリスト」の俳優陣は総崩れ。

三つ巴に睨み合う均衡を破る、クライマックスの射撃命令はつじつまが合わないし、偽のアレクサンダー・ピアースをつくる蛇足は加えているし、オリジナル脚本を改悪したとしか思えない、でたらめなストーリー展開には、たとえ「アントニー・ジマー」を観ていなくても呆れてしまうはず。

もしかすると、「ツーリスト」という映画は、ハリウッドのリメイク作品は必ず駄作になるというメタなコメディ映画なのかと思ったくらい。「アントニー・ジマー」は、自信を持ってお勧めできる上出来のサスペンス作品だが、笑いたいのなら、迷作の「ツーリスト」を断然お勧めする、噴飯物の笑いだが。

(敬称略)