♪ 人生いろいろ、男もいろいろ~と、故島倉千代子あるいは、本小泉純一郎の歌詞・台詞ではな

いが今夜は、♪ 波長もいろいろ、電磁波もいろいろ~と、今夜は2つの新しい知見/発明の話。

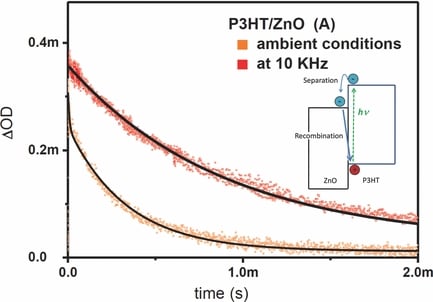

インペリアル・カレッジ・ロンドンとロンドン大学クイーン・メアリー校が、「太陽電池に音楽を

聞かせると出力が大幅に上がる」との研究成果を報告。最大で45%の出力向上が見られた。そして、

クラシックでも出力は上がるが、より効果的なのは高ピッチな周波数を含んでいるポップミュージ

ックだろいう。そのメカニズムは、ある種の材料に圧力や歪みをかけると電圧が生じる現象は、圧

電効果として知られている。音波によって太陽電池の出力が上がるのは、圧電効果によるもの。研

究チームは圧電材料である酸化亜鉛のナノロッドを用いて太陽電池セルを作製し、出力に対する音

波の影響を調べ、沿道の騒音やオフィスのプリンター音と同じ75dB程度の音量でも、著しい出力向

上効果があり、太陽電池の出力向上は特定の周波数の音波において特に顕著だったため、単調な雑

音ではなく音楽を使った実験を行ったところ、クラシックよりも高ピッチな周波数を含むポップミ

ュージックで大幅な出力向上した。今回の発見から、機器から出る雑音(エアコンやパソコン、車

載機器など)などを利用し、太陽電池の出力を上げることができるという。つまり、作製されたこ

の P3HT/ZnO(ポリ(3-ヘキシルチオフェン)ポリマー/酸化亜鉛)ナノロッド太陽電池は、光電変

換素子と圧電素子の機能を併せ持つというのだ。それじゃ、<発振源変換/固有周波変換発生(あ

る種の増幅)装置>を拵えればいいんじゃないかと思ったが、その前に、光電/圧電双変換素子の

基本特性を解明しておかなければなんともならない。

2つめは、大阪大学大学院工学研究科の関修平教授、佐伯昭紀助教らの研究グループが、半導体と

絶縁体の界面の、固体の物質中で電荷のしやすさを示す電荷移動度をマイクロ波を用いた測定装置

を使い、非接触で測定できる技術を確立することに成功。有機半導体材料に対して接触させる絶縁

体を変化させた際、電荷移動度が受ける影響を詳細に調べることができるため、高性能なトランジ

スタの開発などにつながると期待されている。研究グループは電極と絶縁体、半導体で構成されるシ

ンプルな素子を空洞共振器内に工夫して導入し、電荷キャリアの移動のみをとらえることが可能な

測定装置を開発。この装置を使って、電荷が蓄積されていく様子を観察できたという。この手法の

場合、半導体―絶縁体界面の電荷移動度のみを非接触・非破壊で評価できるため、素子中の界面の

状態と材料の性能評価が同時に可能となるという(下図参照)。

この発明に先立ち、特許公開(「導電ケーブルにおける被覆絶縁体の劣化測定装置および劣化測定」

)を行っている。それによると、原子力発電プラントなど電力供給や情報伝達、制御の有線ケーブ

ル劣化による損傷は迅速に発見するための手段を考案。なお、これらのケーブルの構造は、金属製

の導電性材料を中心に配置、その周囲に絶縁体が被覆構成、絶縁体は有機高分子材料(プラスチッ

ク、ゴム)で作製、光や熱、放射線などによって経時劣化する。そこで分子の双極子モーメント変

化による誘電率の変化をマイクロ波空洞共振器で、Q値または共振周波数の変化量を測定する「マ

イクロ波誘電吸収法」を応用し、分子挙動を観測可能な装置を開発している。しかしながら、構造

上、筒状のマイクロ波空洞共振器(のクロスパイプ部)に試料全体を挿入する必要があったため、

設備から取り外したり切断できない配線ケーブルは、そのままの状態でケーブルの劣化状態を検査

できなかったが、また、ケーブル中心の導電体はマイクロ波を吸収し、挿入型の測定装置では、ケ

ーブルが丸ごと空洞共振器内に配置され、導電体がマイクロ波を吸収し、正確なマイクロ波の反射

波が得られない。

【符号の説明】

1 マイクロ波空洞共振器 11 導波管 12 ピンホール 13 ガス導入管 2 ホールド部材 21 ス

リット溝 22 抑えカバー 3 ガン発振器 31 ガン発振器用電源 4 サーキュレータ 5 アンプ

51 アンプ用電源 6 マイクロ波観測器 7 周波数カウンター 8 アイソレーター 9 可変抵

抗減衰器 C ケーブル P 導体 A 絶縁体

したがって、上図のように、ホールド部材2に保持したケーブルCが、マイクロ波空洞共振器1の

ピンホール12の外側開口部を密着状態に被覆でき、一方、ガン発振器3から発振されたマイクロ波

がサーキュレータ4により導波管11を介しマイクロ波空洞共振器1内に導入、このマイクロ波の一

部がピンホール12の外側開口部から漏出可能となり、漏出したマイクロ波が、ホールド部材2に保

持されたケーブルCの絶縁体Aに照射され、導入されたマイクロ波がマイクロ波空洞共振器1内で

反射、アンプ5により増幅されてマイクロ波観測器6から検知して観測可能でき、ケーブルを切断

することなく、導電体でマイクロ波が吸収されることもなく、外周を被覆する絶縁体の劣化および

材料変質を高精度に測定することができる導電ケーブルの被覆絶縁体の劣化測定装置および方法を

提案。

このように、最近は、各種の電磁波、光、低周波、超音波、トリトン波を含めなど様々な適用技術

が、あるいはそれに先立つ新しい電磁波検出素子の発明の双方が同時開発され、刺激ある、ピリピ

リとした毎日が続いていて、それぞれの現場での“アドホックなキルケーゴール”の息遣いが聞こ

えてくるようで、これは変面白い。

愛媛県水産試験場などの四国地方で始まった、ハーブやフルーツなど混入させた食餌で畜養した魚

が回転寿司屋で大反響だという。魚特有のアミン・アンモニア臭を消臭し、ハーブや柑橘の特有の

匂いが香りこれが受けている。もともとは、畜養中の魚類の生育環境改善、収量逓増そして、なに

より地元で廃棄されていた農作物の有効利用ができる上に、食餌費を逓減できて一石四鳥・五鳥だ

という。ところが、廃棄果実だけでなく、意識的に種子を圧搾・粉体化あるいは練り物化も始まっ

ているとテレビ放送を聞き感心すると同時に、生物濃縮に放射性物質汚染のリスクが老婆心ながら

気になった。なるほど、それ自体は栄養価が高く有効利用ではあるが、果実が汚染されると果実部

より種子部の濃縮されるというチェルノブイリ原発事故のフィルド調査がある。極端にいうと果実

部は可食できるが種子部はそれができなのだ。それで再度ネットで確認すると、概念的には下図で

理解できても、検証データとなるとないというの今日の結論だ。したがって、これについては残件

扱いにした。

※ On the Biological Concentration of Radioactive Materials in the Environment. Makoto

SHIMIZU: Fisheries Department, Faculty of Agriculture, University of Tokyo, Yayoi, Bun-

kyo-ku, Tokyo.

人生いろいろ、波長もいろいろと、今後の展開を考えてみたが、そういえば、この手の仕事を携わ

っていたことを思い出しす。非接触で計測すると言って、電磁波を出す計測窓(ウインドウ)は、

厳密には間接接触はさけられずそのリスクはゼロでない。当時の苦労がフラッシュバック。マイク

ロ、ミリ、X線などの多彩な波長別計測技術進展と共に、ナノレベルの加工装置が開発されていく。

これからどれほどその成果を目耳するのか楽しみでもある。