【レーザーマイクロゲージで高温状態を計測】

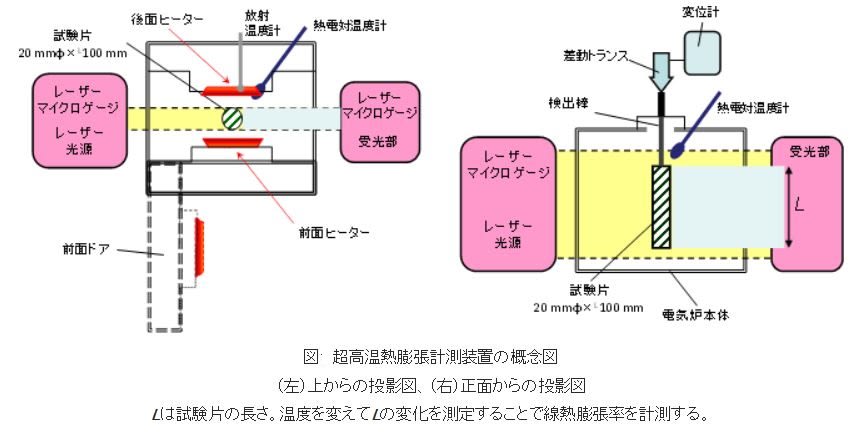

この装置では熱膨張による試験片の寸法変化を、高密度等方性グラファイトを参照物質とした接触法とレーザ

ーマイクロゲージ(LMG)を利用した非接触法の二つの方法で同時に計測し、互いに補完することで、2400℃

の高温領域の線熱膨張率および熱膨張係数を正確に計測できたと産業技術総合研究所から発表された。このこ

とで人造グラファイトを発熱体などに利用する製鋼や精錬、半導体製造などの技術の高度化への貢献が期待さ

れ、近年、人造グラファイトの製造業の製造工程が大型化され、人造グラファイト材料による温度制御の重要

性が増している。さらに、SiC単結晶などパワー半導体材料の製造には二千℃を超える高温での結晶成長プロセス

が必要とされるため、超高温域での物性評価が非常に重要となってきている。しかし、人造グラファイト材料の高

温での電気抵抗、熱伝導性、機械的強度などの物性は、原料や製造方法の影響を強く受けるため一様でなく、

材料ごとに、物性の温度依存性を測定することが求められている。

人造グラファイトは、人造グラファイトカーボン材料(炭素材料)の一種。主に高温を必要とする工業に用い

られる。3000 ℃までの超高温度でグラファイト結晶を成長させる黒鉛化という処理をするので人造グラファ

イトと呼ばれる。高温でも機械的強度が比較的高い導電材料として電炉用アーク放電電極や製錬用電極に使用

されている。シリコン半導体製造では金属不純物の混入を避けるために主に発熱体として用いられる。そこで、

この人造グラファイトの製造工程の一つに「黒鉛化」という超高温熱処理があり、その際に熱収縮現象が起こ

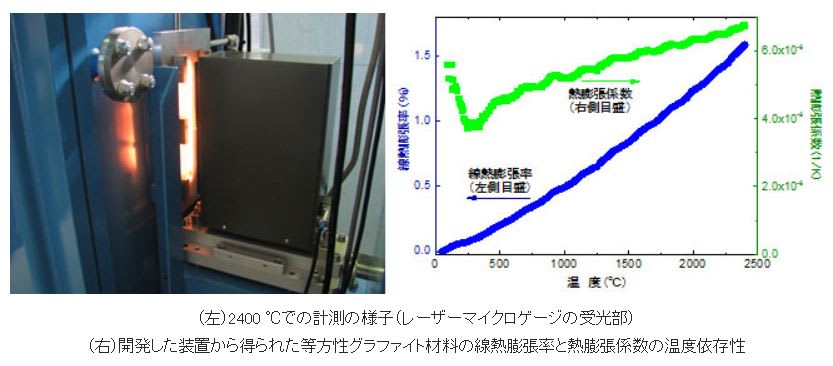

る。この開発装置を用いて、2400℃といった超高温領域まで試験片の寸法変化を計測したところ、この熱収縮

現象を“その場観察”できる。上図/右は、試験片の一次焼成されたグラファイト素材の評価結果である。千

℃までは熱膨張が示されているが、千 ℃以上になると結晶化に伴う急激な熱収縮が始まる。熱収縮の挙動が千

℃ 付近で変化することが初めて発見される。これは、熱収縮による歩留まりの低下を改善する基礎データと

なり、レーザーマイクロゲージ(LMG)による非接触法と接触法による熱膨張率の計測値には、ほとんど差

がなく互いの方法が補完され、正確に計測できたという。炭化シリコン(SiC)のようなパワー半導体材料の製

造では、大きな単結晶を作るために、超高温領域で熱膨張係数の小さいグラファイト材料が望まれている。今

回開発した装置のレーザーマイクロゲージ(LMG)による非接触法は、マイクロメートルオーダーの精度で計

測でき、パワー半導体製造の高度化に貢献できるという。

【日本経済は世界の希望(5)】

"日銀を解体するには”というブログを記載した記憶(2011.07.13)があるが、クルーグマンもこの第三章で「

日銀法に雇用義務を入れ込むべき、という議論の中心的存在は浜田宏一氏と聞くが、その方向性は望ましい。

日銀法改正が実現すれば、人びとの期待を変えることもできる」と中央銀行の独立性不要論を展開し「私は中

央銀行の独立性はよいことである、とは考えていない。独立性の維持があまりよいアイデアではなくなってき

たからだ」と言う。そして、そこで日銀が負うべき「義務」とは何だろうかと問いかけ、いまの日銀にはFR

Bのように「雇用の最大化」という責務が定められているわけではないが、そうした義務を積極的に担うべき

だろう。日銀法を改正して「雇用の最大化」という機能をもたせることができれば、日銀自身にとってもそれ

が インセンティブになる。裁量の範囲が広がるからだ。中央銀行としての行動の自由も拡大する。と、まで

述べている。既に、バーナンキ前FRB議長は「雇用の最大化」を指標に組み込み量的緩和を実施しているが、

この量的緩和に対し、多くの国の要人、経済専門家や政治あるいは経済評論家の批判の的で、これに反論する

ブログを掲載した記憶がある。これを契機に、田中宇のメールマガシンの購読を止めている。元に戻って、日

銀法を改正するか、解体・廃止するかの議論選択以前の"金融政策選択肢拡大"が喫緊の命題であったし、何よ

り未来国債発行政策による財政出動による国内の実体経済の需要開拓・雇用拡大が急務であった。ここでもク

ルーグマンとの大きな差異はなかったと考える。それでは、彼の主張を敲いてみよう。

英財務省の一機関だったイングランド銀行

中央銀行の独立性」が論議の的になっているという。

二〇一三年一月二十二日に発表された日本政府・日銀の共同声明では、デフレ脱却と持続的な経済成長

の実現に向け、両者が一体となって取り組むこと、日銀は物価安定の目標を消費者物価の前年比上昇率で

ニパーセントとし、金融緩和を推進し、できるだけ早期の実現を

めざすこと、などが発表された。

それまでの日本では白川方明日銀前総裁が、金融緩和に対してきわめて保守的な姿勢をとっていたため、

安倍政権がニパーセントのインフレ目標を日銀に押しつけ、日銀がそれに「屈した」という印象が定着し

た。

中央銀行の独立性とは比較的、新しい考え方である。一九九〇年代までイングランド銀行は英財務省の

一機関だった。一九九七年にイングランド銀行は独立性を獲得する。その独立性は「金融政策の運用手段

はイングランド銀行に任せる」というもので、政策の目標は、実質的には政府が決定している。

中央銀行が独立性を有するべき、という信奉は、一九七〇年代に起こった問題への反動だ。そのとき多

くの政府は過剰な拡大政策を打ち出すような状況にあった。限界を超えて失業率を下げようとしたのであ

る。中央銀行は財政政策による高金利の火消し役になっていて、それが高インフレの原因になった。

当時の問題は、いかに高インフレを押し留めるか、ということだった。だからこそ、独立した中央銀行

がインフレに対して強硬な態度をとる、というやり方が必要だったのである。

そのなかで中央銀行の役割に関する理解が人びとに浸透し、いわゆる「静かな革命」が起こった。

なぜFRBの独立性は問題にならないのか

アメリカでFRBの独立性が問題になったことはない。いかなる状況でも、FRBはホワイトハウスの

上院・下院よりも経済成長を重視していたようにみえる。つまりFRB以外の政治システムよりも、つね

にFRBのほうが拡大モードだった。

共和党が下院で多数を占めるというねじれ状態のなかで、議会はFRBに対して、いま行なっている政

策を実行しないように求めてきた。しかし、FRBはそれを無視しつづけている。とても望ましい姿勢だ。

ECBもトリシエ前総裁のもと、独立性を利用してかなり破壊的な行為を行なった。彼が実行したのは

明確な証拠に基づいたものではなく、偏った考え方によっていたのである。

ヨーロッパでもECBは各国の政府からかなり独立しているが、ブンデスバンク(ドイツ連邦銀行)か

らどこまで距離を置いているかはわからない。ECB本部はドイツのフランクフルトに置かれていて、E

CB理事の多くもブンデスバンクの影響を受けている。ECB総裁とともに重要な役割をもつ経済分析担

当理事は、これまでドイツ出身者によって占められてきた。

どちらかといえばむしろ、政府がECBから独立しているかどうかのほうが問題だろう。

たとえばドラギ総裁はポルトガル政府に対し、その政策がどうあるべきかをとても効果的に命令してい

るからだ。

日本はどうか。いまの日本では中央銀行が独立していない、ということなら、そのほうがよい結果をも

たらすかもしれない。かねてから日銀は独立性をもっているほうが問題視されてきた、という状況にあっ

たからである。

デフレ下での独立性はむしろ有害だ

私は中央銀行の独立性はよいことである、とは考えていない。独立性の維持があまりよいアイデアでは

なくなってきたからだ。独立性にはプラス面とマイナス面があり、マイナス面が際立ってきたのである。

いまの経済は少し高めのインフレを必要としているのに、たとえそうすることが正しいと頭ではわかっ

ていても、思想的に反対する独立した中央銀行が存在する状態になっている。

かつて、中央銀行はインフレを抑えるため、厳格に振る舞うべき、という考え方が主流だった。しかし

そうした考え方では間違った敵と対峙することになるからやっかいだ。たしかに一九七〇年代にひどいイ

ンフレが起こったのは事実であり、そのときには中央銀行がインフレファイターであることが重要だった。

しかし、いま起こっているのは一丸三〇年代にみられたようなデフレの問題だ。この場合、中央銀行が

インフレの兆しが出るたび厳しく対処するとみなされるのは、むしろ有害である。多くの人びとは、いま

直面している問題にふさわしくないような考え方にとりつかれている。

そもそも一九七〇年代はとても過酷な時代だった、という評価が定着している。そうした認識が間違っ

ているわけではないが、その当時よりも今日の経済状態のほうがはるかに悪い。一九七八年と二〇一三年

のアメリカを比較してみれば、一九七八年のほうがずっとマシであることはすぐわかる。

中央銀行の果たす義務は一つではない

人は中央銀行に対して、分別を必要としない単純な統一ルールを求める。かつてはそれが金本位制に基

づいた通貨価値の保持だった。中央銀行は「通貨の番人」として、その価値の保持を至上命題にされた。

長きにわたって、中央銀行がインフレを低く抑えていれば、バブル抑止を目的にすれば、経済運営はう

まくいく、と思われていた。しかし、現代ではそうした考えが間違っていることが明らかになった。低イ

ンフレで安定しているということは、すなわち執拗に落ち込んだ経済状況が続くこと、という事実が明確

になったのだ。

FRBは他の中央銀行とは異なって、「物価の安定」以外にも、第二次世界大戦前の世界恐慌で記録し

た二五パーセントという失業率への対処という経験から、「雇用の最大化」に対して責任を負っている、

といわれている。

ただ、実際のところ、「物価の安定」と「雇用の最大化」のうち、どのくらいのウェイトをそれぞれに

置くのか、ということは示されていない。しかし、その曖昧さは悪いことではないかもしれない。

そもそも、中央銀行が果たすべき義務は一つではない。この曖昧さは「中央銀行が行なうべき不可侵の

義務は一つ」という錯覚を避けるために、大いに役立つだろう。経済をうまく管理することはとても重要

で、それを担う役者の一人が中央銀行だ。その管理を行なう際に、果たすべき役割は一つしかない、とい

うこと自体がおかしいのである。

日銀法改正で人びとの『期待』を変えよ

通貨価値を守る、とはどういうことだろうか。通貨価値は期待収益を等しくするように決まる。長い目

でみれば、通貨価値にはある程度期待も含まれるし、非合理性も関わってくる。

そのため長期的には、各国の通貨は程度の差はあれ、生産競争力を保持する水準にあるべきだが、短期

的には(各国の通貨の)収益率には差異が生じるかもしれない。

そこでたとえ円の通貨価値が守られたとしても、円高によって国民が苦しむのなら、円の価値を毀損し

てでも円安にすることを通貨当局は考えるべき、という見方もある。慎重に判断しなければならないとこ

ろだろう。金融緩和が円の価値を押し下げ、円安が日本経済にとって良好な結果をもたらすのは、前章で

みたとおりだ。

逆に通貨高は景気が過熱した状態をクールダウンするために活用できる。もちろんのこと、経済が落ち込んでい

るときに通貨高のコストが大きくなるのは、いうまでもない。

ただし、そこで中央銀行が「われわれの目的は円を安くすることである」ということはできない。もし

それをいえば他国とのあいだで大きな摩擦が生じる。だがある政策を追求し、その結果として円安になる、

というストーリーなら問題はない。

そこで日銀が負うべき「義務」とは何だろうか。いまの日銀にはFRBのように「雇用の最大化」とい

う責務が定められているわけではないが、そうした義務を積極的に担うべきだろう。

日銀法を改正して「雇用の最大化」という機能をもたせることができれば、日銀自身にとってもそれが

インセンティブになる。裁量の範囲が広がるからだ。中央銀行としての行動の自由も拡大する。

日銀法に雇用義務を入れ込むべき、という議論の中心的存在は浜田宏一氏と聞くが、その方向性は望ま

しい。日銀法改正が実現すれば、人びとの期待を変えることもできる。もし公式に日銀の独立性を奪うこ

とができなかったとしても、新しいミッションを加えることで、日本人の行動は変わるかもしれない。

金融システムは救済して当たり前

変わりゆく中央銀行の役割に対し、懸念も少なくないようだ。資産市場や財市場が分断されるなかで金

融資本のバブルが弾け、その後始末役に中央銀行が利用されている、という議論がある。

私にいわせれば、それは当然のこと、中央銀行が担うべき仕事の一つだ。誰かがその後始末をしなけれ

ばならないし、それこそが中央銀行の役回りではないか。

中央銀行は国に奉仕するためにある。そのなかにはもちろん、金融システムをなんとしてでも救済する

ということも含まれる。それを「ネガティブ面」として認識するほうが不思議だ。

リーマン・ショックによってCP市場が崩壊した際、その市場を持続させるためにFRBが存在したこ

とは決定的だった。ヨーロッパでソブリン債券市場がメルトダウンしかけたとき、そのマーケットを維持

するため、ECBの存在は不可欠だった。それは後始末ではな。中央銀行として当たり前の行為だ。

懸念はほかにもある。「いずれ、すべての先進国が財政破綻する」という最悪のシナリオが囁かれるな

かで、中央銀行がますます「財政ファイナンス」の道具として使われる、という指摘だ。

その回答は第2章で行なったとおりである。現実をみてみよう。少なくともいまのところ、中央銀行は

その道具としては使われていない。しかしもし仮に、そのように使われたとしても、それがどれはどの問

題だというのか。

ハイパーインフレは中央銀行がその機能を強化するから生じるのではなく、ガバナンスの崩壊によって

引き起こされる。実質的に破綻状態にある政府が、支払いをお札の印刷に依存したときに発生する問題、とい

うことは繰り返すまでもない。

日銀にかぎっていえば、むしろ問題は「信頼を失う」ことではなく、「信頼がありすぎること」である。

もちろん何事にも「やりすぎ」はある。人はいつも、物価上昇を抑えるためには日銀がいつでも介入す

る、と考えているのだ。

マエストロ・グリーンスパンの過ち

中央銀行は政府からも、市場からも独立して、畏怖される存在でなければならない。それが昨今は市場

に動かされすぎている、という議論もある。

たしかに市場に動かされすぎるのがよいことであるとは思えない。しかし、中央銀行は、すべての指標

を考慮に入れて機能しなければならない。市場価格とは、一部の指標にすぎない。全体で何か起きている

かを知るためにも、中央銀行は株式市場だけをターゲットにすべきではないが、もちろん無視してもいけ

ない。

ときには市場が間違っていることもあるし、とくに株式市場は間違いを犯すことが多い。中央銀行はつ

ねに市場に耳を傾ける必要があるが、その状況に対してむやみに同意する必要もない。

一九八七年から二〇〇六年までFRB議長を務めたアラン・グリーンスパンは巧みな金利操縦で「マエ

ストロ」と呼ばれ、市場の絶対的な信頼を獲得した。しかし、それが結果的にサブプライム・ローンの崩

壊という、無残な結果を招いた。

議長を引退した二〇〇六年以降、彼の行なってきた意見表明は、そのすべてを間違えるという完璧な実

績を残すことになった。

グリーンスパンの根本的な問題は、金融市場は完璧である、と盲目的に確信していたことだ。彼はロシ

ア系アメリカ人作家であるアイン・ランドを信奉していた。彼女の世界観は、最小国家主義および自由放

任資本主義が個人の権利を守る唯一の社会システム、という信念に基づいている。

市場はつねに正しい、だから監督する必要はないし、市場が間違っていた場合の緊急対応策もいらない。

そうした価値観のもとで、グリーンスパンは金融規制の強化に対して積極的に反対してきた。そして多く

の人に金融派生商品を勧め、住宅バブルを否定したのである。

そして金融危機が起きたとき、それは自らの責任ではない、という主張だけに彼は全力を注いだ。

グリーンスパンは傲慢で、たとえ自分が間違っていても、けっしてその過ちを認めようとしなかった。

いまだに公に顔を出し、破壊的な役割を演出している。インフレのリスク、財政赤字のリスクがまったく

存在しないにもかかわらず、それを人びとに警告しつづけているのだ。

いまでも彼からの電話を思い出すたび、私は不快な気分になる。二〇〇一年、当時のジョージ・ブッシ

ュ大統領が行なった減税をグリーンスパンが支持したことへの批判を行なったところ、本人から直接、電

話があったのだ。その後、私はワイオミング州のジャクソンホールで毎年開かれるFRBのイベントに招

待されなくなった。

バーナキンへの批判は期待への裏返し

グリーンスパンは自らの政治的偏見をして、経済的な判断を誤らせた。彼は体系立ててものごとを考え

られない人間で、自らの直感力を強く信じていたが、結局のところ、その直感は間違いだった。

グリーンスパンとバーナンキの決定的な違いは何だろうか。バーナンキは臆病であったために住宅バブ

ルの到来を予測しなかったが、グリーンスパンよりも現実の経済を把握し、理解している。

彼は自らの判断にできるだけ、政治的な価値観を入れないよう努めているようにみえる。

もちろん誰しも完璧ではないから、何ものにもまったく影響されない、ということはありえない。しか

しつねに最前線の経済情勢に向き合い、事実に真摯であろうとしているのではないか。

バーナンキはいわば、大学教授の考える理想的な中央銀行総裁だ。彼自身がプリンストン大学の教授で

あったわけだから当然だろう。グリーンスパンが中央銀行の総裁を神々しい存在にしたのとは対照的であ

る。「私はマエストロである。理由は聞くな。私はすべてを知っているのだから」。これがグリーンスパ

ンの態度だった。バーナンキはもっとオープンで、自らの考え方や手法を説明する人物だ。

第1章でもみたように、私はバーナンキに厳しい批判を加えているが、それは期待の裏返しともいえる。

与えられた制約条件のわりに、彼はよくやってきた。「バーナンキは金融を緩和しすぎだ」という批判は

もちろん絶えることがないが、だからこそ、逆に「もっと緩和すべきだ」と彼に向かって叫ぶ人物が必要

なのだ。どれほど自らが思う政策をFRB議長や大統領が実現したとしても、理想からみればまだまだ…

…と批判して警鐘を鳴らすのが、私の役割なのである。

以上、強欲な英米流金融主義のリスク、あるいはグリーンスパンの誤謬、を貴重な犠牲を支払い学習してきたわ

けだがこの先、これに懲りずに過ちを繰り返す可能性は大いにあるだろう。そのことを踏まえ、この『そして日

本経済が世界の希望になる』を集約する。

【ドライブ・マイ・カー】

だから彼が専属の運転手を捜しているという話をして、修理工場の経営者である大場が若い女性ドライ

パーを推薦してくれたとき、家福はそれほど楽しげな表情を顔に浮かべることができなかった。大場はそ

れを見て微笑した。気持ちはわかりますよ、と言わんばかりに。

「でもね、家福さん、この子の運転の腕は確かですよ。そいつは私が間違いなく保証します。よかったら

会うだけでも一度会ってやってくれませんか?」

「いいよ。あなたがそう言うなら」と家福は言った。彼は 一日でも早く運転手を必要としていたし、大

場は信頼のできる男だった。もう十五年のつきあいになる。針金のような硬い髪をした、小鬼を思わせる

風貌の男だが、こと車に関しては彼の意見に従ってまず間違いはない。

「念のためにアラインメントを見ておきたいんですが、そちらに問題がなければ、あさっての二時には完

全な状態で車をお渡しできると思います。そのときに本人にここに来させますから、試しに近所をちょっ

と運転させてみたらいかがでしょう? もし気に入らなければ、そう言って下さい。私に気を遣ったりす

る必要はまったくありません」

「年はいくつくらいなんだ?」

「たぶん二十代の半ばだと思います。あらためて訊いたことはありませんが」と大場は言った。

それから少し顔をしかめた。

「ただ、さっきも言ったように運転の腕にはまったく問題はないんですがね……」

「でも?」

「でもね、なんていうか、ちょいと偏屈なところがありまして」

「どんな?」

「ぶっきらぼうで、無口で、むやみに煙草を吸います」と大場は言った。「お会いになったらわかると思

うんですが、かわいげのある娘というようなタイプじゃないです。ほとんどにこりともしません。それか

らはっきり言って、ちょっとぶすいかもしれません」

「それはかまわない。あまり美人だとこっちも落ち着かないし、妙な噂が立っても困る」

「なら、ちょうどいいかもしれません」

「いずれにせよ、運転の腕は確かなんだね?」

「そいつはしっかりしてます。女性にしてはとかそういうんじゃなくて、ただひたすらうまいんです」

「今はどんな仕事をしているの?」

「さあ、私にもよくわかりません。コンピニでレジをやったり、宅配便の運転をしたり。そういう短期間

のアルパイトで食いつないでいるみたいです。他に条件の良い話があれば、すぐにでもやめられる仕事で

す。知人の紹介でうちを尋ねて来たんですが、うちもそんなに景気が良くないですし、新たに従業員を雇

うような余裕はありません。ときどき必要なときに声をかけるくらいです。でもなかなかしっかりした子

だと私は思います。少なくとも酒はいっさい口にしません」

飲酒の話題は家福の顔を曇らせた。右手の指が自然に唇に伸びた。

「あさっての二時に会ってみよう」と家福は言った。ぶっきらぼうで無口でかわいげがないというところ

が彼の興味を惹いた。

村上春樹 『ドライブ・マイ・カー』

文藝春秋 2013年12月号掲載中

サングラスのフレームに取り付けて使う太陽電池パネル。太陽光に当ててから、それを取り外してiPhoneに挿

しこむと、iPhoneに充電することができて、環境にやさしくてとっても便利ということらしいが、時代はデジ

タル・エナジーってことさ。太陽さえ顔を見せてくれていたら、いつでも、どこででも、電気エネルギーに変

えることができるだってさ!?なにって?そうさ、君の笑顔は、僕の活力の源ってことだよね!?