何だ、イタリアンでフレンチトーストがあるのかと驚いたのは火曜の「あさイチ」の感想。ラ・

ベットラ・ダ・オチアイは落合務オーナーシェフの"モッツァレラ イン カロッツァ:Mozzarella

en carrozza"の応用レシピ(番組のなかではフランコ イタリアントーストと呼んでいたっけ?)。

卵、牛乳、塩と砂糖はい一切使わず、オリーブオイル、バターにアンチョビフィレ、黒こしょう

(粗びき)、トマトを使って、(1)食パンのみみを落とし、三角形に切る(2)ボウルに卵・

牛乳・塩を入れてよく溶きほぐして卵液をつくる(3)ボウルに食パンを入れ、パンを押しつけ

るようにしてしっかり卵液を吸わせる(4)フライパンにバターと食パンを入れ、きれいなキツ

ネ色がつくまで中火で2分ほど焼き、裏返して同じように焼き皿に盛る(5)フライパンに、包

丁で粗くたたいたアンチョビフィレを入れ、中火で15秒ほど炒め、仕上げ用のバターを溶かし、

火を止めて、黒こしょうとくりぬいたトマトの中心部分を入れてひと混ぜする(6)フレンチト

ーストにソースをかけて、完成。なるほど、アンチョビ・バターかと感心しその記憶が残ってい

たので、リカーショップに立ち寄った際、瓶詰めを衝動買いし買って帰ったのはいいが、それを

白い金麦の肴として食べてしまって、大失敗(番組では、半熟卵とトマトを崩しながら食べるサ

ラダとセット)。この他に、「新宿割烹」は中嶋貞治店主の「ハリハリ風にゅうめん」「キウイ

の白あえ」、「中國名菜」は孫成順店主の「中国風きゅうりのクレープ」「豆苗(とうみょう)と

豆腐のスープ」も非常に気に入ってしまったので朝食メニューとして彼女にオーダーすることに。

三菱電機は2013年5月9日、次世代パワー半導体材料であるSiC(炭化ケイ素)によるショットキー

バリアダイオード(以下、SiC-SBD)を搭載したハイブリッドSiCパワー半導体モジュール3製品を

発売。家電用、産業機器用、鉄道車両用の3製品で、従来のシリコンによるパワー半導体モジュー

ルに比べ電力損失を最大30低減させた。家電向けの「ハイブリッドSiC DIPPFC/PSH20L91B6-A」

は、定格電圧600V/定格電流20Armsで、回路構成はインターリーブの製品。SiC-SBDの搭載により、

リカバリー電流を減らしEMIノイズを低減する。最大30kHzの高周波スイッチング動作を実現し、

リアクトルを小型化できる。PFC(力率改善)回路や駆動ICも内蔵している。同社従来品の「超小

型DIPIPM」と外形寸法の互換性を確保している。サンプル価格は6000円。産業機器向けの「ハイ

ブリッドSiC-IPM/PMH200CS1D060」は、定格電圧600V/定格電流200Aで、回路構成は「6in1」。シ

リコンデバイスを用いた従来品「IPM S1シリーズ/PM200CS1D060」と比べ、電力損失を約20%低減。

同従来品とは、ピン配列、外形寸法で互換性があり、搭載する保護機能なども同等となっている。

サンプル価格は3万円。鉄道車両向けの「ハイブリッドSiCモジュール/CMH1200DC-34S」は、「2

in1」構成で、定格電圧1700V/定格電流1200Aの製品。従来の鉄道車両向け製品「NシリーズIGBT/

CM1200DC-34N」に比べて、電力損失を約30%低減したという。サンプル価格は31万4000円。

また、今月20日トヨタはハイブリッド車(HV)向けの新素材を採用したパワー半導体を開発し

たことを公表。2020にも実用化し、将来的には従来品に比べ10%の燃費改善を目指す。HV車両

全体の電力損失のうち約20%がパワー半導体で損失、燃費向上にはパワー半導体の高効率化が欠

かせない。従来品の素材はシリコンだったが、シリコンと炭素の化合物であるSiC(シリコン・

カーバイド)を使うことで燃費を改善。SiCパワー半導体はシリコン製に比べて電力損失が10分の

1で済む。このように、新エネルギーあるいは省エネルギー化望まれる中、電力損失を低減する

ため電力変換に用いられるパワー半導体のさらなる高効率化が進められているが、そんな中で、

SiC、GaNに対し「勝るとも劣らない」という第3の次世代パワーデバイス「酸化ガリウム(Ga2O3)

」の開発が注目されている。

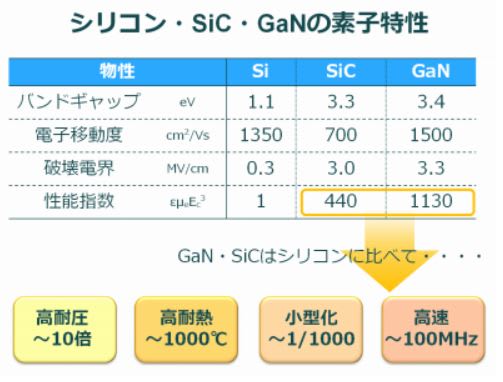

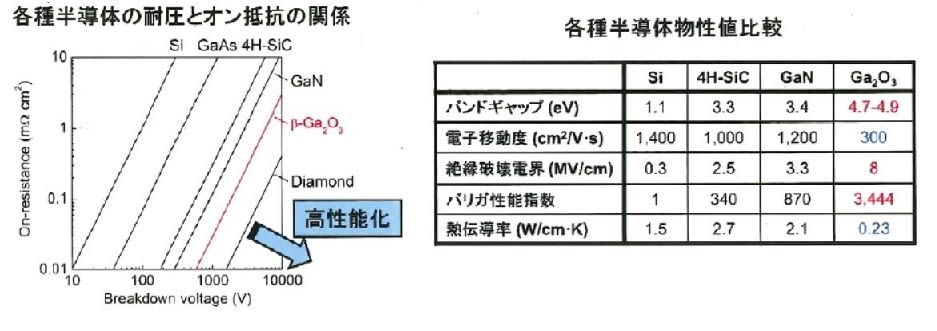

ところで、酸化ガリウムは、液晶用トランジスタなどで使用されるIGZO(インジウム、ガリウム、

亜鉛の酸化物)と同様の酸化物半導体の1つ。バンドギャップは、シリコンの1.1、SiC/GaNの3.3

~3.4に対し、4.7~4.9と極めて高い。パワー半導体材料として向いていることを示す指数である

バリガー性能指数が、シリコン=1に対し、SiC=340、GaN=870に対し 酸化ガリウムは3444と圧

倒的な値を持つ。パワー半導体材料として、理想的ともいえる酸化ガリウムは、古くから知られ

ていたものの、なぜかデバイス化に向けた開発が進まななかった。その中で、NICT未来ICT研究所

の東脇正高らのグループが、4年ほど前から開発に着手。タムラ製作所と光波により、シリコン

ウエハー基板製造方法と同じ融液成長法で4インチウエハーの酸化ガリウム基板製造に成功した

他、同基板を用いてMOSFETの製造に成功している(上図クリック)。これは、SiC、GaNが 10~20

年の時間で達成してきたことをわずか数年で実現している。事業アプローチとしては、SiCもター

ゲットに入れ、産業機器や通信機器の電源などに展開。さらに、酸化ガリウムが熱に強いという

特性から、油田の掘削機など地下資源探索用途のある 500℃ というような超高温環境で動作する

デバイスも実現可能(超高温動作デバイスは世の中に存在しない分野、シリコンやSiCなどからの

置き換え用途よりも参入が容易)。

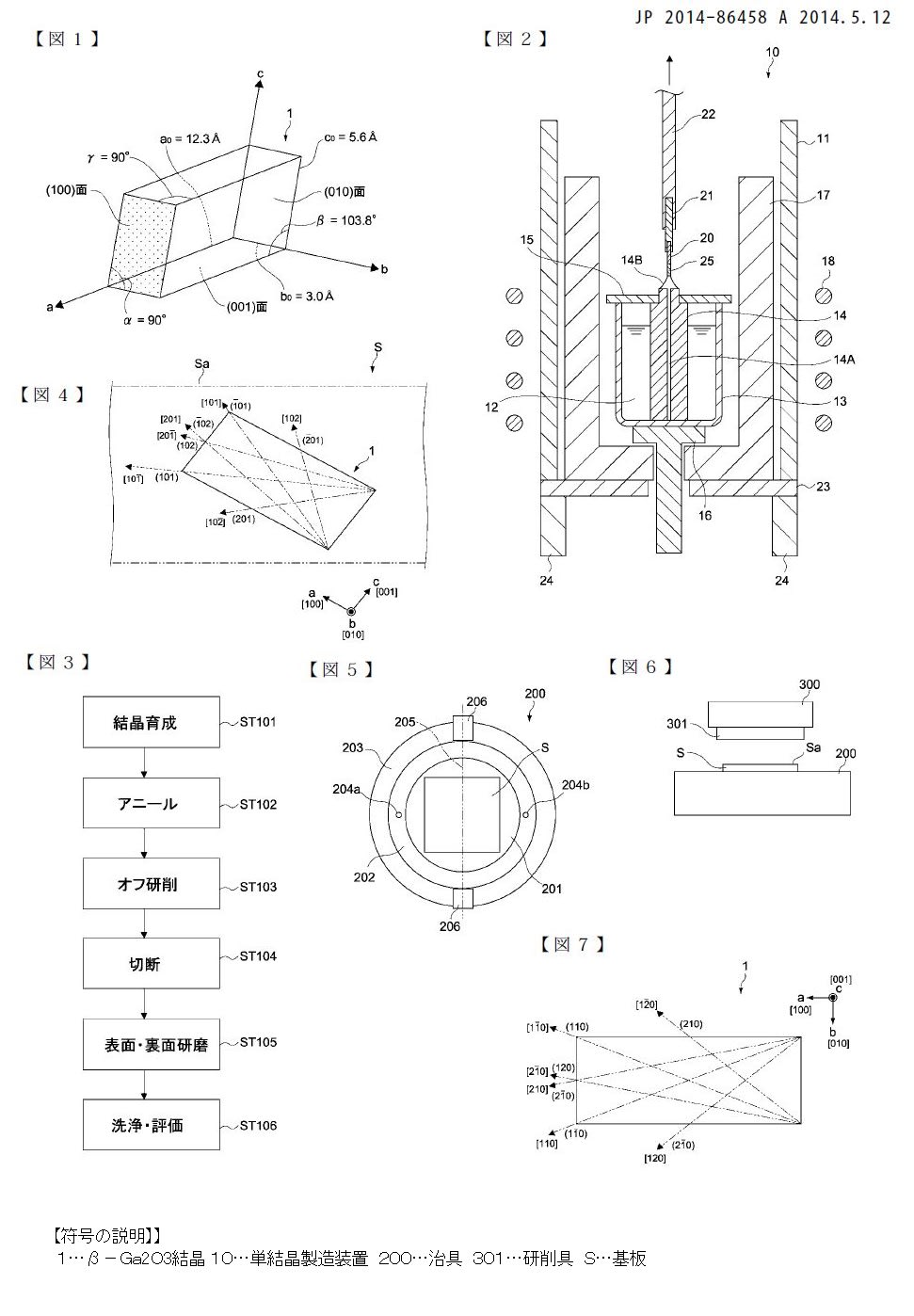

上図は関連新規考案。酸化ガリウム系基板と、その上に積層された窒化ガリウム(GaN)系材

料のエピタキシャル層で構成した発光素子の開発が進められているが、Ga2O3は導電性を有す

るため、電流密度が低く、素子寿命が長いLED(Light Emitting Diode)を構成できるととも

に、可視領域から紫外領域の光を透過するため、Ⅲ-V族系化合物半導体の発光領域の全波長領

域での利用が可能であるという利点。発光素子の作製に用いられる酸化ガリウム系基板は、典型

的には、酸化ガリウム系のバルク単結晶を育成する工程と、表面が所定の面方位形成するバルク

単結晶の加工工程を経て製造。基板の表面は、エピタキシャル成長層の下地を形成するため、所

望の発光特性を有する発光素子を製造するには、基板表面を所定の面方位に高精度に加工する必

要がある。しかし酸化ガリウム系基板はへき開性が強く、典型的には、(100)面と(001)面に

へき開面を有する。特に(100)面の方がへき開性が強い。したがって酸化ガリウム単結晶を基板

化する際、表面の加工中に割れや欠けが発生してしまい、所望の面方位の基板表面を有する酸化

ガリウム系基板を安定に製造することができない。

したがって、基板表面の結晶方位が(a0c)面(a,cは0以外の整数)である酸化ガリウム

系基板の製造方法、酸化ガリウム系の単結晶基板を作製することを含み、単結晶基板の表面に対

し[c0-a]方向の第1のが任意の角度となるように表面研削する。表面に対して(010)方向

の第2のオフ角が任意の角度となるように、表面が再研削する。また、他の形態に係る酸化ガリ

ウム基板の製造方法には、基板表面の結晶方位が(ab0)面(a,bは0以外の整数)である

酸化ガリウム系基板の製法で、酸化ガリウム系の単結晶基板を作製する。単結晶基板の表面に対

し[b-a0]方向の第1のオフ角が任意の角度となるように、表面が研削し表面に対して(001)

方向の第2のオフ角が任意の角度となるように表面が再研削することで、所望の面方位の基板表

面を有する酸化ガリウム系基板を安定に製造することができるというもの。

この項了

【アベノミクス第三の矢 僕ならこうするぞ!】

●里山資本主義異論

今夜は、いよいよ、の第5章「マッチョな20世紀」から[しなやかな21世紀」への核心―持

続可能な社会、再生可能エネルギー(新エネルギー)時代に入った。屋上屋を重ねないが、" 事

実は小説より奇なり" である。無知と言う他ない。それでは今夜もスローリード。

里山資本主義が競争力をより強化する

使う電力として重視するのは、身近に設置できる太陽光パネルや風力発電機で作った小口

の電気だ。そういうとまた、「そんなもので日本のエネルギーが代替できるのか」と、反論

を受けそうだ。

確かに、里山の革命家たちは、その反論に正面から異を唱えなかった。「日本全体のこと

はともかく、田舎で使うエネルギーの大きさを考えれば」と、ある種の逃げをうった。しか

し、スマートシティの猛者たちは、反論が寄って立つ前提に異を唱える。「そんなことを言

ってると日本は遅れをとってしまう。できるわけがないと言ってると世界で負けてしまう。

それができるようオールジャパンの英知を結集させる時なのだ」

何を根拠にそんなことをいうのか。

日本企業は、一般の常識では想像もつかないレベルの省エネ技術を獲得しつつあるのだと、

清水建設の技術者は胸を張る。「我が社の新本社ビルは、従来のビルが消費するエネルギー

の50%を、減らすことに成功した」

だが、反論はまだまだ出てくる。でも、その反論を押し戻す答えはすでにある。

「電力消費のピークに、キャパシティー(許容量)を超えたらどうするのか」

「そうなった時、各家庭の冷蔵庫や洗濯機やエアコンの電気使用状況を調べ、今すぐにはい

らないものから、手を突っ込んで(実際にはコンピューター制御によって)スイッチを切っ

ていくシステムを間発し、改良を重ねている。これこそが今、アメリカのGEやドイツのシ

ーメンスといった世界企業と日本勢がしのぎを削るスマートグリッドという技術なのだ」

「太陽光とか風力だと、自然の変化で電気が安定しないから、使えないと電力会社などが言

うのを聞いたことがあるが」

「発電量の変動に対応し安定させる技術こそ、今日本が世界の先頭を走っている得意の技術

だ。そこを強みに、我々は世界の受注競争を勝ち抜いていこうとしているのだ。日本の電力

制御技術は世界一といってよい。震災のあと、計画停電で世の中の大混乱を引き起こしたの

は、日本に技術がないからではなく、電力会社がいざというときの技術の使い方を学んでい

なかったからだ」

巷間言われている、「再生可能エネルギーなんてうさんくさい」という「ある種の正論」

が、いかに日本経済の次代の競争力強化にとってマイナスか、わかってくるだろう。日本経

済や財界のためなどといっているが、とんでもない。

お隣の韓国では、済州島という大きな島全体を実験場にして、ライバルに勝とうと国中が

一丸となって頑張っている。そうした動きに、塩を送ってどうするのだろうか。

日本企業の強みはもともと「しなやかさ」と「きめ細かさ」

最後にもうひとつ、重要な反論に答えておきたい。

「でも結局、日本中が使う大きなエネルギーは、原発や火力発電所で大量に作った方が効率

的なのではないか。いくら電気を使っても大丈夫というのでないと、工場でいいものは作れ

ない。化石燃料は枯渇するなどと脅かされてきたが、シェールガスとかシェールオイルが安

く掘れるようになって、まだまだ大丈夫だというのだし」

「確かに発電にまつわる産業は日本にとって重要で、中でも発電用タービンの技術では、財

界と戦っていかなければならない。しかしそのことと、日本がエネルギー浪費社会にあぐら

をかいていていいという話は、全く別だ。我々が今まで何を強みに世界と戦ってきたか。そ

れは、省エネだ。そしてそれを成し遂げたのは勤勉な日本人のしなやかさ、きめ細かさなの

だ。日本人の強みをこれからもっと特化し、のばしていかなければ、世界には勝てない」

毎週毎週スマートシティ企業連合の会議で、各社選りすぐりの知恵者たちが研ぎ澄まして

いたことは、これに尽きるのだ。

日本は、アメリカが牽引した20世紀にあっても、実は「アメリカ型のマッチョな資本主

義」とは一線を画す姿勢で戦いに打ち勝ってきた。

自動車を見れば、それは一目瞭然だ。トヨタのお膝もとにある世界の自動車を集めた博物

館に行くと、GMやフオードの往年の名車もずらりと並んでいるが、改めて驚くのはその

「馬鹿でかさ」だ。1960年代あたりのハリウッド映画で銀幕のスターが乗り回していた、

羽のついたようなデザインの豪華なスポーツカー。ガソリンをガブガブ飲み込み、排気ガス

と二酸化炭素をバンバン出しながら走っていた。これこそが、アメリカが世界に先駆けて達

成し、世界中があこがれ、その後を追った「マッチョな資本主義の豊かさの象徴」たる自動

車なのだ。そのようなアメ車でハイウェーをぶっとばしてショッピングモールに繰り出し、

見渡す限り商品が積まれたスーパーで買い物をし、バケツみたいに大きなアイスクリームを

かかえて食べながら帰る「マッチョな豊かさ」。

それに比べ、日本車のなんとこぢんまりしたことか。日本は、ただ小さいだけでなく、使

用するガソリンを極限まで抑え、有害物質を極限まで出さない車を開発していくことで、王

者の足元を脅かしていく。

アメリカが目指したものと一線を画したのは、完成品としての「製品」だけではない。

「作り方」でも、しなやかさ、繊絹さを発揮し、世界をリードしてきた。

エズラ・F・ヴオーゲル博士の『ジャパンアズナンバーワン』(1979年)がアメリカ

人に危機感を抱かせ、日本人を勇気づけた1980年代、この日本式の生産システムを本

家のアメリカが学ぶ時代が訪れる。私は90年代に入ってすぐ、いち早くアメリカに生産拠

点を置き「日本式の伝道師」となったホンダで取材をさせてもらったことがある。ホンダの

系列に入ったアメリカの部品工場に熟練の技術者が入り込み、きめ細かな車作りを文字通り

手取り足取り教えていた。作業を○点数秒短縮できる工具や部品の配置を、アメリカ人の工

員を巻き込んで工夫していた。アメリカ人たちは、根気良くカイゼンを続けるその姿勢に感

嘆していた。

技術者のきめ細かな姿勢は、そのまま製品に映されていく。たいそうな発明でなく、ちょ

っとしたさじかげんで飛躍的に性能をアップさせていくその技は、多くの「メイドインジャ

パン」に共通するお家芸だ。

スマートシティは、まさにそうした「ニッポンものづくりの遺伝子」を受け継いだ人たち

が、自分たちの強みを極限まで発揮しようとする場である。作り出した電力の数十%を無駄

に捨ててしまうしかない現状のシステムは、21世紀の人間のすべきことではないと考え、

必要な分だけを作り、作ったら全部使い切ろうとする。

ビルは外光をできるだけ取り込み、使わないライトはその都度コンピューターが感知して

消し、クーラーのききすぎた部屋のエアコンは切る。夏の昼間、どうしても電気が足りない

ときは、「その洗濯、夜中にしてもらえませんか。その分電気料金を安くしますから」と持

ちかける(洗濯機にそういう選択の機能をつける実験が進められている)。

余ったら蓄電する。高性能のリチウムイオン電池なら、そんなにスペースもとらない。

「もったいない」は安心のもとでもある。水道が断水しても困らない貯めおきの水があるよ

うなものだ。家の駐車場にある電気自動車が積むリチウムイオン電池も、貯めおきのバケツ

がわりになる。多くの家庭の車が一日のうちに使われているのは、通勤と買い物と子どもの

塾の送り迎えの時くらいで、あとは駐車場にとめられている。昼間、屋根につけた太陽電池

がせっせと発電し、その電気を電気自動車に貯めておけば、家庭の夜の電気くらいは十分ま

かなえるようになるはずだ。清水建設のいう、今の半分のエネルギーで済む建物の技術をさ

らに洗練させ、街中に広げていけば。

これなら、東口本の多くの人が体験した、あの計画停電の悪夢は見なくてすむ。さらに、

地球にやさしい暮らしをしていることは、とても気分が良い。誇らしい気持ちになる。

それこそ、脱出資本主義を実践する人たちが感じている、誇らしい気持ちと同じものだ。

藻谷浩介 著『里山資本主義』

この項つづく

「答えはイエス」と栗谷えりかは言った。「私は彼と何度かセックスした」

「好奇心と探求心と可能性」と僕は言った。

彼女はほんの少しだけ微笑んだ。「そう、好奇心と探求心と可能性」

「そのようにして僕らは年輪を作っていく」

「あなたがそう言うのなら」と彼女は言った。

「それで、君がその人と初めてそういう関係を待ったのはひょっとして、僕と渋谷でデートし

た少しあとのことじゃないかな?」

彼女は頭の中の記録のページを繰った。「そうね。あの一週間くらいあとのことだと思う。

その前後のことはわりによく覚えている。それは私にとって初めてのそういう体験だったから」

「そして木樽は勘の良い男だよ」、僕は彼女の目を見ながらそう言った。

彼女は目を伏せ、ネックレスの真珠をしばらくのあいだ指でひとつひとつ順番にいじってい

た。それがまだそこにちゃんとついていることを確かめるみたいに。それから何かに思い当た

ったように、小さくため息をついた。「そうね。たしかにあなたのごうとおりだわ。アキくん

はかなり鋭い直観力を待っていた」

「でも結局、その相手とはうまくいかなかった」

彼女は肯いた。そして言った。「私は残念ながら頭がそれほど良くないの。だから回り道み

たいなものが必要だったの。今でもまだ延々と回り道をし続けているのかもしれないけど」

僕らはみんな終わりなく回り道をしているんだよ。そう言いたかったが、黙っていた。決め

の台詞を口にしすぎることも、僕の抱えている問題のひとつだ。

「木樽は結婚してるのかな?」

「私の知る限り、まだ独身よ」と栗谷えりかは言った。「少なくとも結婚したという知らせは

受け取っていない。あるいは私たちは二人とも、うまく結婚できないようにできてしまってい

るのかもしれない」

「それともただ、それぞれに遠回りしているだけかもしれない」

「そうかもしれない」

「君たちがどこかで再会して、また一緒になるという可能性はないのかな?」

彼女は笑ってうつむき、小さく首を振った。その動作が何を意味するのか、僕にはよくわか

らなかった。そんな可能性はない、ということかもしれない。そんなことは考えてもしかたな

い、ということかもしれない。

「今でもまだ氷でできた月の夢を見る?」と僕は尋ねてみた。

彼女は何かに弾かれたようにさっと顔を上げ、僕を見た。やがて微笑みが彼女の顔に広がっ

ていった。とても穏やかに、必要なだけの時間をかけて。そしてそれは心からの自然な微笑み

だった。

「その夢のこと、まだ覚えていたのね?」

「なぜかよく覚えている」

「他人の夢のことなのに?」

「夢というのは必要に応じて貸し借りできるものなんだよ、きっと」と僕は言った。僕はたし

かに決めの台詞を口にしすぎるかもしれない。

「素敵な考え方ね」と栗谷えりかは言った。微笑みはまだ顔に残っていた。

誰かが背後から彼女に声をかけた。そろそろ仕事に戻る時間のようだった。

「もうそういう夢を見ることはない」と彼女は最後に言った。「でもその夢のことは今でもあ

りありと覚えているわ。そこにあった情景、そのときの気持ち、そういうのは簡単に忘れられ

ない。たぶんいつまでも」

そして栗谷えりかは僕の肩越しに、しばらくどこか遠くを眺めた。まるで氷でできた月を夜

空に探すみたいに。それからさっと振り向いて、足速にどこかに行ってしまった。たぶん化粧

室にアイメイクを直しにいったのだろう。

たとえば車を運転していて、カーラジオからビートルズの『イエスタデイー』が流れてきた

りすると、木樽が風呂場で歌っていたあのへんてこな歌詞が、ふと頭に浮かんでくる。そして

栗谷えりかと一度きりの奇妙なデートをしたことを。栗谷えりかがイタリア料理店のキャンド

ルをはさんで僕に打ち明け話をしたことを。そんなとき、それらの出来事は、文字通り昨日起

こったばかりのことのように感じられる。音楽にはそのように記憶をありありと、時には胸が

痛くなってしまうほど克明に喚起する効用がある。

自分が二十歳だった頃を振り返ってみると、思い出せるのは、僕がどこまでもひとりぼっち

で孤独だったということだけだ。僕には身体や心を温めてくれる恋人もいなかったし、心を割

って話せる友だちもいなかった。日々何をすればいいのかもわからず、思い描ける将来のビジ

ョンもなかった。だいたいにおいて自分の内に深く閉じこもっていた。一週間ほとんど誰とも

しゃべらないこともあった。そういう生活が一年ばかり続いた。長い一年間だった。その時期

が厳しい冬となって、僕という人間の内側に貴重な年輪を残してくれたのかどうか、そこまで

は自分でもよくわからないけれど。

その当時、僕もやはり毎晩、丸い船窓から氷の月を見ていたような気がする。厚さ二十セン

チの、硬く凍りついた透明な月を。でも僕の隣には誰もいなかった。その月の美しさや冷やや

かさを、誰かと共有することもできないまま、僕は一人きりでそれを見ていた。

昨日は/あしたのおとといで

おとといのあしたや

デンバーで(あるいは他のどこかの遠くの街で)木樽が幸福に暮らしていることを僕は願う。

幸福とまでは言えなくても、少なくとも今日という日を不足なく、健やかに送っていることを

願う。明日僕らがどんな夢を見るのか、そんなことは誰にもわからないのだから,

村上春樹 著『イエスタデイ』/『文藝春秋』2014年1月号

この項了