「東京どこに住む?」の購入はコチラ

「東京どこに住む?」の購入はコチラ

「東京どこに住む?」という本は、東京は関東大震災後に郊外化が西に進んで東京の住宅地人気は西高東低と言われたが、東日本大震災後は自宅近くにあるバルが人気でそういった行きつけの店があるような地域が好まれ、アメリカでもポートランドのように食べ物を重視した街が人気であること、そのほか具体的な東京での引っ越し例、これまでの日本の都市政策、それから会社と家までが「2駅ルール」の職住近接が会社の業績アップにつながる等について書かれています。

東京に住むなら皇居を中心とした5キロ以内で、食文化が豊かで今まであまり注目されなかった東側や北側が良いのかもしれません。

またIT会社に勤めるなら、それら会社がある渋谷や六本木、五反田の近くが良いようです。

そして、脱都市という考えも人気ですが、小さな経済圏を実行するにもある程度のまとまった人口が必要で、地元の食やコミュニティに根付いた生活を送るのに適した場所は地方や農村部ではなく都市で、また大局的に考えても、人類繁栄のための技術の集大成が都市ということになるようです。

「東京どこに住む?」という本は、東京だけでなく住むべきところについて考えさせられる良書だと思います。

とてもオススメです!

以下はこの本のポイント等です。

・これからの時代に、日本人は「引っ越し」を余儀なくされる。人口減少でこれまでどおりの経済活動の規模が維持できなくなる時代、東京一極集中という名の人口移動が起きている。さらに、都市人口が増えるということは、人口流動が増えるため、日本人の平均生涯移動回数は確実に上がっていく。さらに人口減少が進むことによる不動産価格の変化がある。住宅需要はこれまでどおりには維持されなくなる。東京の都区部の中でも、すでに人口減少に突入している地域がある一方、都心3区は2030年までは人口増が続くと推定されている。こうした傾向から見ても、人口が減る地域の地価は下がり続けるし、都心の価格はしばらく上がり続ける。不動産価格が変動する時代に、人々の移動が起こるのは必然である。こうした環境の変化において自発的にそこから移動をするか、または定着を選ぶかで、人生は大きく変わってくる。経済学者のエンリコ・モレッティは、現代は「都市間格差」の時代へと変化しており、職業選び以上に住む都市が人生の格差を生む時代であるということを指摘する。現代においては、自分の置かれた状況を改善する手段として、住んでいる場所を変えることができるかどうかが問われていくのである。移動は、その人が持つ能力が試される機会でもある。職業的能力、経済力、コミュニケーション力、テクノロジーへの適応力。これらが高い人であれば、どこに住もうが生きていけるだけではなく、より自分の生き方の好みに見合った場所を探し、楽しく生きられる場所を探して移動を続けていくことができる。いや、備わった能力の問題ではない。むしろ重要なのは、ここぞという時期を見極めて「えいやっ」と移動することのできる勘や行動センスかもしれない。

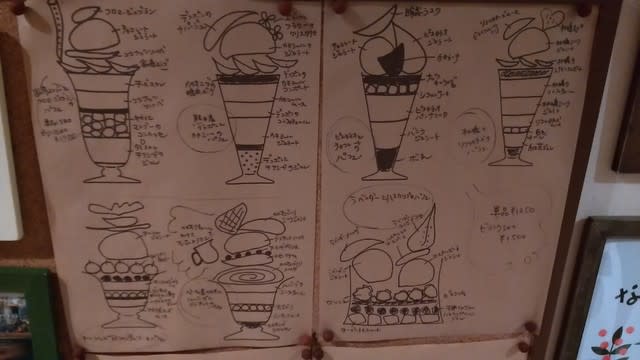

・東京の中にも都心と郊外があり、マンション価格の傾向だけを見ても、都心のマンションのニーズは高く価格は下がらない傾向が強いが、郊外は全般的に価格も下がっているという傾向にある。一方、不動産仲介業者によると、かつては駅近物件の目安は、駅から徒歩10分以内だったが、いまは5分以内になりつつあるのだという。人はかつてよりも、住む場所に対してユーティリティー(利便性)を重要視するようになっている。ただしコンビニに近いかどうかは、かつてほど便利さの指標にならなくなった。なぜなら、コンビニの数が飛躍的に増えたかたである。逆に減ったのがレンタルビデオ店だろう。いまどきはレンタルDVDは宅配や有料動画配信のスタイルに移り変わり、住む場所とは無関係になりつつある。そもそものニーズが減ったのかもしれない。また最近では、人が住む街を選ぶ際には、コンビニやレンタルビデオの有無などよりも、スターバックスのような街の雰囲気を左右するチェーン店、また個性的でくつろげるカフェやワインバルがあるかどうかのほうを重視するという。これらはユーティリティー以上に街の個性が重視されているということかもしれない。

・現在の人口集中は、これまでのそれとは性質が違っている。かつての東京への人口流入h、東京の周辺部、つまり郊外への人口拡散を伴うものだった。だが現在の人口集中は、都心部の人口増、つまり最都心部への集中である。またこうした都心部への人口集中の傾向は、世界的にも見られる傾向なのだ。

・5kmという距離は、都市の集積を考える上でも重要な目安であり、都市の集積に注目する森ビルグループも、中心から5kmに都市の重要施設がいかに集中しているかを重要な指標として考えている。皇居を中心から5kmという距離でくくることで、様々な実態が見えてくる。皇居から半径5kmで区切った東京都は、渋谷や新宿がぎりぎり入るエリアであり、同じ副都心でも、池袋はやや外れている。湾岸部の勝ちどき、晴海は完全に圏内だが、豊洲やお台場になると、ギリギリかすめるといったくらいになる。東京の南部を見ると、新幹線が止まる品川は都心のイメージがあるが、少しだけ5km圏外。北部になると、文京区より北にある板橋区、北区は圏外。荒川区は区の一部、日暮里駅でちょうど5kmである。東京東側は、東京スカイツリーが建っている押上が5kmに入るか入らないかのギリギリの線ということになる。23区の平均年収を取り上げて比較してみると、その上位5区のうち、目黒区を除く千代田区、港区、中央区、文京区はどれもが5km圏内に位置していることに気づく。また人口の増減予測の区ごとの数字を見ても、2030年まで人口増加が見込まれる地域のベスト5にランキングするのは、前述の5区の中から渋谷区を引いてかわりに江東区を加えたものという結果になる。「東京一極集中」とは言われているものの、外周に当たる板橋区、北区、足立区という区ともなれば、他の人口減少に脅かされている地方自治体とさほど変わらないということになるのだ。

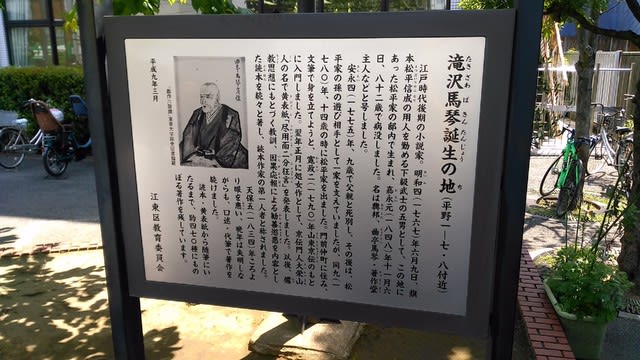

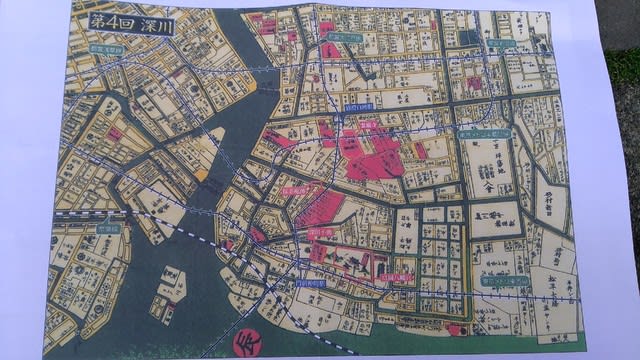

・東京が「西高東低」になった時期は案外と古い。大正時代の前後に始まる住宅地の郊外化にそのきっかけがある。1923年の関東大震災で東京の東側は、壊滅的な状況となった。東京の住宅地が西に向かったのは、その復興以降のことである。西に向かって郊外化した背景には「地形や風土の違い」があるというのは、政治思想史の研究者で鉄道と都市に関する著書の多い原武史だ。「東京の東部は西部よりも川や運河が多く、当初は水上交通が発展した」から「首都圏の鉄道は東京の東部よりも西部で発達した」というのが、郊外化が主に東京の西側に向かった理由である。そして、こうした郊外鉄道の発展とともに郊外に移住した人々は「新中間階級」ともいうべき階層の人々でもあったという。

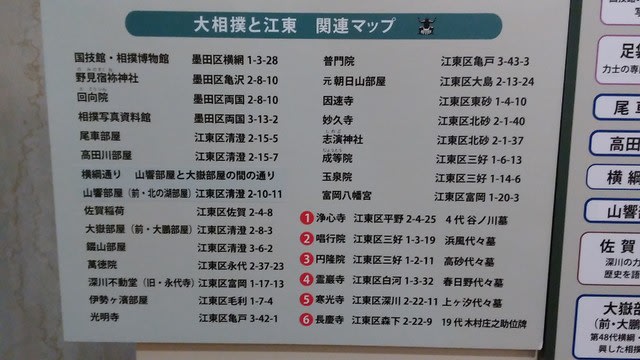

・一方、東京の東側とは、城東地区と呼ばれる葛飾区、墨田区、江東区、江戸川区、台東区のことを指す。明治末期から大正にかけて、東京の東側の城東地区一帯に住んでいたのは、元々貧した地方から東京に仕事を求めて来た流入者たちである。彼らは、「日雇・土方から車夫・運送業」など多様な職種から構成された「都市下層民」とでもいうべき人々。当初は東京全域に点在していた彼らは、明治の中頃から「下谷・浅草区」に集まり、明治の後半か次第に「本所・深川区」といった地域に定着して「貧民窟」を形成した。だがそんな「貧民窟」の住人たちの生活は大正時代に大きく変わる。第一次世界大戦を機に、日本は造船業などを中心とした産業の発展期を迎え、本所、深川周辺は町工場が建ち並ぶようなエリアに変化する。これまでは多種多様な雑業に就いていた「都市下層民」の多くは、工場労働者となって東京下町の産業化を下支えする存在になっていった。こうした町工場の近くには、その労働者が住み、その町には商店街が発生した。これがいわゆる下町である。西が「新中間階級」が住む郊外の住宅地、東が「労働者階級」が住む下町という大まかな社会階層の違いが東京の「西高東低」の原点だったのだ。

・戦前の1941年の大都市住宅調査によると当時の持ち家率は22%に過ぎなかった。「戦前の都市部では住宅の大半は賃貸住宅」だったという。それが、戦後に急速に持ち家率が高まり、1958年には、その割合が最大値を示す71.2%に跳ね上がる。こうした持ち家率の上昇を現実化した「持ち家政策」とは具体的に何を指すのか。それは「住宅領域に対する政府の介入」のひとつとして、持ち家取得に対して長期の固定金利の住宅ローンを供給する住宅金融公庫の存在を規定する「住宅金融公庫法(1950年)」の施行であると指摘する。またその目的は中間層への「公的援助」だったという。日本住宅公団も「賃貸住宅だけでなく、住宅宅地分譲の事業を進め、中間層の持ち家購入を促した」一方で、「低所得向けの住宅供給は残余的な施策とされた」のだ。一方、当時の都市住民はどのようにこれを受け止めたのか。1960年代には理想の結婚相手の条件として「家付きカー付き婆抜き」などということが言われていた。つまりは一軒家に住み、クルマを所有し、夫婦と子どもだけの核家族。それが理想の結婚像になっていた。そのマイホームが建つ場所とは、現実には都心ではなく郊外だった。

・正確には東京で人口が増えているのは、東京東側というよりも、正確には中心部及びそこに近い範囲の一部東側である。東京の23区内だけで見た場合、人口増加率が高いのは千代田区(5.1%)、中央区(3.9%)、港区(2.4%)の3区である。これらの区の特徴は、増加しているだけではなく、転出率も高い(千代田区1位、港区4位、中央区7位)。その上に、さらに人口増が起こっているのである。都心部は人口の増減、つまり新陳代謝が活発なのだ。そして人口増加率の上位は、千代田区、中央区、港区に次いで、墨田区、文京区、江東区と中心から東側の区が続く。新宿から西の郊外へと中央線が通過する沿線である中野区は17位、杉並区は20位と振るわない。4位の墨田区は、東京スカイツリーの建っている区である。これを見ると東側の発展は事実なのだろう。スカイツリーの誕生がそれに貢献しいているかはわからない。それ以前に東京メトロ半蔵門線が水天宮からスカイツリーのある押上まで延伸(2003年)し、錦糸町などの墨田区の街から都心へ出るのが便利になったという理由のほうが大きいかもしれない。同じ東京の東側の区でも江東区の人口増には偏りがある。湾岸部の人口増加率が33%、内陸部は4%。発展しているのは豊洲など都心に近い湾岸部。江東区の発展は中心部の発展に近い。東京は西側から中央にシフトしている。それに加え中心部に近いやや東側、たとえば中央区の日本橋の東側に広がる日本橋人形町、東日本橋、日本橋浜町といった都心部に近い街の発展がめざましいことを考慮すると、東京の発展が西から東へとシフトしているといった場合のニュアンスは、むしろ中央及びそのちょっと東の発展というイメージが正しいのかもしれない。

・街が飲食で変わる。その中でもバルで変わった街として挙げられる街に八丁堀がある。株式会社ワンズが発表した「首都圏乗降客数上位200駅/「2020年人口成長駅商圏ランキング」トップ5」(2013年)によると、「2020年に成長性が高いと推計される駅商圏」で、1位の月島、2位の人形町に次いで、3位にランキングされているのが八丁堀である。これは、「2020年の推計人口という将来の人口データを基準として、現在の人口からの増減数データに着目し、駅商圏の将来性を分析」したものである。八丁堀は東京駅からほど近い都心の中の都心である。銀座も有楽町も完全に徒歩圏内だ。ただしこの辺りは住宅地としてのイメージは薄く、むしろ京橋地区というオフィス街に属するエリアである。だがこの八丁堀は都心回帰という流れの中で、顕著に人口が増えているエリアの代表であり、住むための場所と働く場所のハイブリッドの街へと変わりつつある。

・「行きつけの店」がつくれる街、歩いて楽しい街の姿が現れてくるような指標が「センシュアス度」である。「センシュアス」とは官能的という意味だが、これは都市生活における身体性に関わる項目で都市住民へのアンケートを行い住民のアクティビティーの豊かさで都市の魅力を測る物差しを提案しようという趣旨のものだ。具体的にポイントとされる項目、及びアンケートの中身は以下のような具合で、かなりユニークなものである。

1.共同体に属している:ボランティアへの参加度やなじみの店の有無など

2.匿名性がある:1人だけの時間を楽しんだり、昼間から酒を飲んだ経験など

3.ロマンスがある:デートやナンパの機会、路上キスの経験など

4.機会がある:知人ネットワークから仕事につながった経験など

5.食文化が豊か:地ビール、地元食材を使った店の有無

6.街を感じる:街の風景を眺めたり、喧噪を心地よく感じた経験

7.自然を感じる:公園や水辺、空気などに触れて心地よく感じた経験

8.歩ける:通りで遊ぶ子どもたちの声を聞いた経験や寄り道の誘惑の有無

これらのポイントの合計点で示されるのが、街の「センシュアス度」ということになる。そのランキングは以下である。

1位:文京区

2位:大阪市北区

3位:武蔵野市

4位:目黒区

5位:大阪市西区

6位:台東区

7位:大阪市中央区

8位:金沢市

9位:品川区

10位:港区

11位:千代田区

12位:静岡市

13位;横浜市保土ヶ谷区

14位:盛岡市

15位:渋谷区

16位:荒川区

17位:福岡市

18位:仙台市

19位:那覇市

20位:大阪市都島区

・古いコミュニティがあり、昔からの居酒屋がたくさんあるなかに、若い人が経営するカフェやビストロができる。そんな多様性がある街がいい街です。東京の中心に近い場所にこそ、そういった街はたくさんあります。実はそういう街を好むのは若い世代。シェアハウスなどの文化に親しんだ若い世代ほど、街に根付いた暮らしの価値を理解しています。流動性が高い世代こそ、都市にコミュニティーを求めているのです。地元住民感が味わえる街で、根付いて暮らす感覚が、住む場所として最近新たにニーズを高めている。かつて若い世代が住みたい場所は、その街のステイタスと結びついていたが、それは古いものになりつつあるようだ。例えば門前仲町である。富岡八幡宮の門前町として古くからの店も多いが、1本裏の路地に入ると新しい店も多い。あらゆる要素が入り交じっている。すぐ近くには住宅地域も広がっている。東京の下町的な地域でありながら、新しい町という要素を兼ね備えている。総合設計制度による再開発事業で失われるのは路地ですよね。そして商業ビルの飲食フロアは、チェーン店しかない。チェーン店でない飲食店がある路地が失われると、街の魅力は失われます。でもチェーン店があるからダメではないということも、センシュアス調査でわかりました。個人店もあって、チェーン店もある。それが魅力ある街の条件です。チェーン店が必要なのは、人は生活の中で「匿名性」も重視するということだろう。「ただいま」と言って帰ることができる行きつけの店が生活の中で求められるのと同様に、そうではなく自分が誰かが問われない空間が都市の良さでもある。基本的に「都市」が持っている「匿名性」と「地元」が持っている「根付いて暮らす」感覚、この両者を併せ持った場所が、今どきの住みたい場所の理想形ではないだろうか。

・アメリカの変化がもっとも早くに表れ、模範の対象となっているのは、「最も住みやすい都会」と呼ばれ日本でも知名度が高くなっているオレゴン州のポートランドである。こちらも「食べ物のレベルは全米屈指」という食べ物で変化した都市だ。ここで起きていることとは何か。それはこれまでの衣食住の習慣を考え直そうという流れです。少数でもいいから本当にいいものを作りたいという作り手をはじめ供給側の努力と、環境や体により優しいものを身につけたい、よりクリーンな食材を口にしたいという消費者の欲求が融合し、現在、食やファッションといった文化の様々なエリアで、エコ、ハンドメイド、オーガニックといった要素を鍵に変革が進んでいるのです。

・ポートランドを日本に広めた一人でもあるバウムの宇田川裕喜は、この街が食を中心とした街づくりを、住民自治の強い意思として選び取ってきたことを指摘する。「東京でもビルやマンションが建つときに、1階部分にお店を入居させますよね。ポートランドでは、それを決めるときに必ず近隣の住民たちが集まってこの街には何が必要かを議論するんです。だから、こうした場所には、大手のチェーン店よりも個人の経営する個性的な店舗が選ばれることが多いんです。」東京の街では、マンションやオフィスビルが街のにぎわいを阻害しているケースが多い。マンションやオフィスビルの1階にテナントを入れているケースでも、コンビニエンスストアやチェーン系の店舗が入るケースが多いが、ポートランドでは何の店舗がふさわしいかを住民の合議によって決めるのだ。従ってポートランドでは、全米の有名チェーン店であってもそう簡単には出店ができないという。アメリカでは良心的な食料品スーパーのチェーンとして知られるトレイダージョーズも市民の反対で出店できませんでした。この街で何か変化が始まるときは、大きな資本ではなく、個人の事業やショップがきっかけになるのであって、その良さを見つけるのは、センスのいい個人なんだっていう思いが共有されているんです。こうして街が開発されたとしても、にぎわいが途切れないような街づくりがポートランドでは実現しているのだという。

・ポートランドが魅力を高めた最大の要因について、「都市成長境界線」の策定にあったということを指摘している。ポートランドは、都市の範囲を「維持しやすい規模」に留めて郊外化を防いだという。それは「周辺地域の農業や林業を守ろうという意図」でもある。実際にポートランドの都心部のサイズは「だいたい自転車で15分もあれば到着する程度の広さ」なのだ。アメリカの大都市が郊外化を続けた1950年代以降の時代にそれを防ぎ、都市の集積を維持したポートランドがいつの間にか「最も住みやすい」場所になったということだ。ポートランド的な生活を考える場合に、人は自然と密接な環境を思い浮かべるが、重要なのはポートランドが集積した都市である部分だ。むしろこの街はにぎわいを逃さないための努力を行っているのだ。ポートランドの教訓とは都市は拡散ではなく集積の論理で生み出されるということである。

・ポートランドが21世紀的な都市の最先端だとすると、これからの東京でポートランド的な場所になり得る地域はあるのだろうか。「15年前でいうと中目黒だったと思います。古くからの建物が残されている街で、安い家賃で面白いことをやろうとする若い人たちが集まってくる街。でも今は家賃も高くなり十分開発されてしまっている」むしろ注目は古いビルのリノベーションなどが進む東京の東側だ。「岩本町とか、蔵前、清澄白河なんかはまだ古い建築物も多くて、期待できる街ですよね。清澄白河はこだわりのカフェが多くてコーヒーを1日に何度も飲むような生活には向いていますし」東京の中心部から東側のエリアに古いビル物件が多いことを利用し、リノベーションで事務所や飲食店、ギャラリーなどに変えていこうという「セントラルイースト東京」という運動があった。これは東京の東側を劇的に変えたわけではないが、十数年という長い年月をかけてようやく点が面に展開するようなスローな都市の再生が起きている。

・宇田川の事務所があるのは、日本橋小網町。東京駅の東側、距離にして約1キロという都心といっていい立地だが、街路が狭く小規模の飲食店が建ち並ぶ下町、日本橋人形町のすぐ近くである。「この辺は、安くて美味しい食べ物屋さんが多い地域です。小さい焙煎機があるコーヒー屋を若い人がやっている例もありますし、ちょっと離れていますけど、小伝馬町にはブルックリンから帰ってきた日本人が開いた店なんかもあります」小伝馬町、人形町、東日本橋、馬喰町。これらは、徒歩で歩き回るエリアとしては少し広すぎるが、個性的なカフェやバー、レストランが増えており、夜に出歩いても「おひとりさま」女性が多い場所である。株式会社ワンズの発表によると「2020年に成長性が高いと推計される駅商圏」で、日本橋人形町は第2位である。まさに日本橋人形町は、住宅地と活気のある商店街が隣接し、個性的な飲食店が並ぶ街でもある。古いコミュニティーのある街でありながら、近年は外からの流入があり、古い店と新しい店とが混在している。これは島原万丈が指摘していた「センシュアスな街」の条件も備えてもいる。かつてであれば、東京西側の東急線沿線にステイタスを感じていたような人々が、むしろこの辺り、つまり「真ん中よりちょっと東」を狙って独り暮らしを始めるケースも多いという。日本橋人形町の界隈であれば、都心の便利さを享受できる。東京駅を中心としてみた場合の距離は、約1キロでしかないのだ。

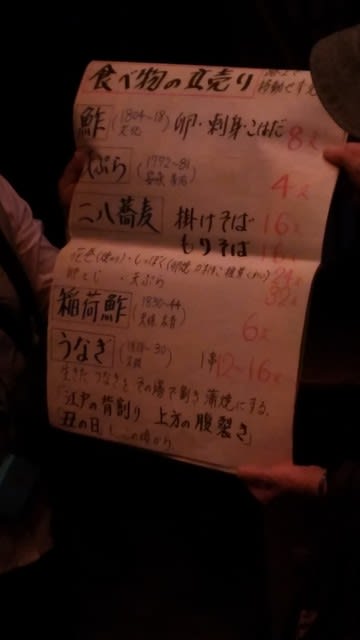

・東京には多くの横丁が存在するが、その多くは元々、青空市・闇市だったという歴史があり、その名残もまだ残っている。戦後、主にターミナル駅の前に新興市場空間として始まった闇市が、次第に一時的な許可、その後に発生した占有権などのゆるい管理の下、バラック状態の低層の建築物として残り、現代では横丁と呼ばれる存在になった。新宿のゴールデン街のような駅から少し離れているような横丁の場合は1950年代以降、駅前整備とともに代替地へ移動したケースであり、戦後そのままの横丁とは違う「第二世代」の闇市ともいうべき存在だと指摘する。

・これらの横丁が支持されるのは、それらの店が提供する飲食の安さとも関係している。急速な地下高騰は飲食文化にとっては大敵である。東京の都心部は賃料の高騰も激しい。個人経営の店舗ではその高騰について行けず、残るのは大手チェーンばかりということになってしまう。その中で「占有」という歴史的経緯によって暴力的な不動産市場の原理から守られる「横丁」は、安いままの飲食物を提供できるというメリットを持っている。これは一種の既得権益でもあるが、食文化を守るための図らずしもの「飲食街経済特区」となっている側面もある。もちろんこれが都市住民にとっては歓迎すべきことであるのは間違いない。

・北千住は「住むのにいい街は、まず活気のある商店街が近くにあること」という今どきの住みたい場所の傾向と合致している。駅周辺には、マルイなどがある大きな駅前商店街を含めて、4つのにぎやかな商店街がある。そして北千住飲み屋横丁が駅西口を出てすぐの左手方向に伸びている。この横丁に軒を並べる店は、古くからの味のある一杯飲み屋といまどきのワインバル的な「リノベ」店舗が混合しており、客層は女性の割合が多い。その一角には風俗街も存在するが本当に治安が悪いのであれば女性客はこんなには多くないだろう。横丁に新しい店が多いのは2000年代に入ってこの辺りに大学のキャンパスが増えたことも関係しているだろう。東京芸術大学や東京電機大学を始めとした5つの大学がこの近くにキャンパスを構えている。

・都心への人口流入が増えているということは、イコール電車通勤をしない生活を選ぶ人は増えているということでもある。職住近接。ある意味では、東京のような大都市以外では当たり前に享受できる生活が東京でも選ばれ始めているのだ。

・Yahoo!が社員に向けた説明にはこうある。「在宅勤務により、スピードと品質が犠牲になります。私たちはYahoo!として一つになるために顔を合わせる必要があるのです」どれくらいこれが本音なのかはわからないが、企業が在宅勤務を避ける傾向に向かっているのは、従業員が自宅作業ではまじめに仕事に打ち込まないと考えているからではない。現代の知識集約型産業における中心的な業務は遠隔化できないということをYahoo!は認識しているのだ。彼らが重視するものは、人と人の距離の近さによって生まれている。だからこそ、遠隔地での個別の作業は、最小限に留める必要があることを理解しているのだ。それを理解せず在宅勤務禁止を批判するのは議論の方向が違うというべきだろう。

・チームラボでも「ノマド」「在宅勤務」は禁止である。なぜなら「ネット会議も含め、一緒に仕事をするメンバーが離れた場所にいる形態はチームで成果を上げるには不向きだから」だという。経済学者のハーフォードのいう「産業の知識集約度が高ければ高いほど、その産業は小さなエリアに集中する」というのは、IT企業のオフィス内、人と人の接点のレベルでも起こっていることなのだ。

・GoogleにせよYahoo!にせよ、日本での彼らのオフィスは、六本木の極めて都心の一等地に置かれている。どちらもオフィスを見せてもらったことがあるが、広いフロアを占拠しているとはいえ、シリコンバレーのような郊外とはほど遠い都心のオフィスビルである。社員一人当たりの面積が広いということはない。むしろ狭い場所で顔をつきあわせて仕事をしえいるという印象を受ける。特にGoogleの会議室は狭い。Googleは、会議の質と時間に哲学を持っている企業だ。より緊密な距離での緊張感のある会議を進めるために、あえて会議室を狭くしているのだろう。

・組織としての一体感や仲間意識。そういったものが大事であるというと身も蓋もない話に聞こえるが、彼らが大切にしているのは、フェイス・トゥ・フェイスのコミュニケーションである。電子会議では伝わらないプロジェクトメンバーとのちょっとしたコミュニケーションの機微、休憩時間やランチタイムなどで発生するちょっとした普段の会話。そうした中からも、プロジェクトの進行を左右するようなことが起こりえるのだ。最新の都市の知識集積型産業が高い生産性を獲得している時代。それはアイデアからしか価値が創造されてこない時代でもある。そしてそのアイデアは人と人との接触からしか生まれてこない。ちなみにアイデアは同じ知識、同じ言葉しか持たないもの同士がいくら顔をつきあわせても生まれるものではない。「アイデアは交差点から生まれる」の著者、フランス・ヨハンソンは「メディチ・エフェクト」を起こすことで、アイデアは生まれてくると説く。15世紀のイタリアに花開いたルネッサンスは、銀行業で繁栄したメディチ家の下に集まった文化人や芸術家たちが、分野を超えた交流を行うことで生まれたものであるとして、「異なる専門分野や文化が相互に出会う場」からアイデアが生み出されるのだと説く。つまりアイデアは専門性と多様性が出会う場において生まれるのだ。それもまた都市でしか起こりえないものの一つである。

・ITジャーナリストの林信行は、2010年代に入ってからIT系のベンチャーが集まる中心地が、シリコンバレーから大都市のサンフランシスコに拠点を移し始めたということを指摘している。その代表的な存在がツイッター、ドロッポボックス、ピンタレスト、ウーバーなどの企業である。サンフランシスコからGoogle本社があるマウンテンビューまでは約60キロ、さらにシリコンバレーと呼ばれるエリアの最南東部のサンノゼになると80キロ以上。アメリカ人の距離感覚での郊外といってもそれなりに遠い。なぜ都心でなくてはいけないのか。林は、創造性がビジネスにとって大事になっている傾向の中で、「クリエイティブなインスピレーションにあふれた街には、優秀なデザイナーなどクリエイティブな人が集まりやすい」とITベンチャーの都心回帰の理由に対する分析を行っている。それだけではない。有力なITベンチャーが、サンフランシスコに拠点を移しているのは、仕事のできるソフトウェアエンジニアたちを、もはや給料の額だけで会社につなぎ止めておけなくなっているからだ。有名なベンチャーで働くようなソフトウェアエンジニアたちは、とてつもない給与をもらっている。それでもまだ引く手はあまたなので、転職率は極めて高い。彼らは次々と転職を繰り返し、さらに高額の給料を得ていく。どこの企業も彼らを引き留めておくためには、高いコストを支払わざるを得ない状況になっている。シリコンバレーには、広大な敷地があり、社員一人一人に与えられるスペースにも余裕が生まれる。その環境の良さが人を集めているわけだが、いまではそのメリットが逆に遠いと敬遠されるようにもなってきている。郊外の会社のデメリットは、通勤の距離だ。エンジニアたちは、便利で遊ぶ場所も多い都心部、つまりはサンフランシスコを住む場所として選ぶようになっているのだ。そして、彼らはそこから長い通勤時間をかけて、シリコンバレーに通う。中には社員向けにバスを運行させている会社もあるが、主に自動車を使って通わざるを得ない。考えてみれば、郊外の自宅から都心のオフィスに通うというのが、従来のよくある通勤だとすると、これは郊外への逆通勤である。ITベンチャーは家賃の高い都心部、サンフランシツコへ移転するというのは、この状況をふまえたものでもあるのだ。オフィスが都心に移動することは、働くエンジニアたちに通勤をさせないための施策なのだ。むしろ会社が従業員の通勤にかあるコストを立て替えている。このように職住近接の状態をつくることで企業の魅力を高め、優秀なエンジニアたちを引き留めているのである。

・話を聞いているうちに気がついたことがある。それは日本のIT企業で働く人たちは、会社と近い場所に住み、仕事とプライベートが地続きの生活を送っているという事実である。その理由には、簡単に行き着くことができた。東京に拠点を置くITベンチャーは、近くに住む社員になんらかの家賃補助制度を導入しているケースが多いのだ。最初にオフィスの近くに住む社員への住宅補助を制度として広めたのはサイバーエージェントである。この成功を見て多くの(少なくとも十数社以上)ITベンチャーが制度として導入していったのだ。サイバーエージェントは、オフィスから2駅以内に住む社員に3万円の補助を出すという制度を2005年頃に福利厚生の一環として導入した。この制度は「2駅ルール」と呼ばれている。元々は通勤のストレスを軽減しようという人事からの提案がその導入の理由である。しかしこの制度を導入したことで予想外に生まれたメリットは大きいのだという。「2駅ルール」を導入して生まれたメリットとは、社内コミュニケーションの活発化である。職住近接の生活の中で、社員同士が仕事終わりに飲みに行く。「恵比寿会」や「三茶会」といった近所に住む同士で仕事終わりに飲みに行く社内グループが生まれているのだ。こうした現象はむしろ今時の会社からは失われつつある昭和の家族的日本企業の悪しき風習の復活のようにも思える。だがチームごとに個別化した業務が多く、隣の部署はなにをやっているかも知らないようなIT企業の中では部署の垣根を越えた情報交換の場の貴重度が増している。現代の企業全般が抱える問題として、社内コミュニケーションの円滑化は重要なものになりつつある。一般に社員の離職理由でもっとも多いのは人間関係である。それはITベンチャーであっても変わりはない。またエンジニアという分野においては、常に技術の最新動向を知っておくための勉強会が自発的に行われている。サイバーエージェントは、それを日常的に行える環境を整備するためにエンジニア・クリエイター職を対象にしたシェアハウスを開設している。

・渋谷、六本木に続く新しいITベンチャーの集積地として人気を集めているのが五反田である。エンジニアたちがベンチャーとして始めたチケットの二次流通を扱うチケットストリート、モバイルサービスのモバイルファクトリー、キュレーションサービスのU-NOTEなど、多くのITベンチャーがこの界隈に集まりつつある。五反田は東京駅からは8キロと本書が定義する都心からは離れているが、東京の中央環状線の山手線の駅であり、新幹線が止まる品川からも近い。

・五反田にオフィスを構えるITベンチャーのfreeeでも会社から近い場所に住む社員への住宅補助制度を設けているが、その近さの条件は会社から2キロ以内という条件なんだという。2駅ルールに近い趣旨の制度だが、2キロだと2駅よりも近さを要求する距離でもある。代表の佐々木大輔にこの制度導入の理由を聞くと、会社の近くに住むことで生まれるゆとりや通勤での疲弊をやわらげるものだという。また同時に重要なのは、彼らのライフスタイルに沿った仕組みであるという部分である。佐々木は「ソフトウェアエンジニアというのは、通常のサラリーマン、労働者とは少し違った人種」であるという。彼らは「やりたいことをやっている、好きだからやっている」に近いのだというのだ。そして「テクノロジーの力で社会にインパクトを与えるということを、なによりのモチベーションにしている」のだという。こうしたモチベーションに基づく働き方は、遊びと仕事を特別に切り分けたりしないものになる。freeeのオフィスの見た目はカフェのようである。卓球台があり、ゲーム機も置いてある。こうした自由で遊び場のようなオフィスづくりはfreeeに限らず、ITベンチャーではよく見られる。趣味と仕事の境目が極めて曖昧。そんな業種であるからこそ、食住が近接し、どこまでが業務でどこまでがそれ以外の行動なのかがわかりにくいエンジニア特有のライフスタイルが生まれているのだろう。

・経済学者エドワード・グレイザーは、むしろ情報技術の発達が人と人の間の直接的なコンタクトの需要を生んでいるのだという。なぜなら、実際に人と人が対面して会う時間とは「電子的なコミュニケーション時間を補うものだから」だ。つまりFacebookやTwitterを通じたコミュニケーションは、人間関係の重要性を高めている。そこで深まった関係性がリアルな現実の場で以前よりも補完されるのである。FacebookやLINEでの複数である話題が盛り上がると、その議題をもって、のちにディナーや飲み会の場を借りてじっくりと議論が行われる。そういう人間関係がソーシャルネットによって日々生み出されている。

・近年の若者たちの間では、地元から遠く離れた高校や大学に進学しても、あるいは就職したあとでも、小学校や中学校までの地元つながりがそのまま保たれる傾向にあるという。かつて、一度なくなりかけた地元つながりが、電子ツールの普及と共に再び再構成されているというのだ。

・経済学者「年収は「住むところ」で決まる」の著者であるエンリコ・モレッティは「移住には投資と似た面がある」という。投資とは、将来的に自らの生産能力(資本)を高めるために、現在の資本の一部を投下する行為のことだ。都市で暮らすということが、自分を成長させる機会になる。または、いい仕事に巡り会う機会の確率を高くすることになるということだ。住む場所が自己投資だという考え方は、新しい考え方として浸透しつつあるのだろう。

・都市社会学者のリチャード・フロリダも、「人種、教育、職業、収入と並んで場所が持てる者と持たざる者を分かつ要因」になっていると指摘する。ニューヨークは、世界でももっとも家賃の高い都市のひとつだが、この地域に住む富裕層たちの間では、子どもの進学に有利な公立学校の学区への転居という理由での移住が盛んになっている。超富裕層は学区など関係のない名門私立に通わせるのだろうが、私立は極めて学費が高い。しかし公立学校は学区制で、学区によってレベルは大きな格差がある。そしてそもそも移民も多く、極めて人口の流動性が高い地域でもあり、優位な学区も短いスパンで変わる。そして、それに伴って人気の住む場所が移り変わってもいくのだ。ニューヨークのような所得水準がきわめて高い場所では「教育」が移住の原理になっているのだ。

・東京でも、公立学校の「学区」に狙いを定めた転居は、もはや当たり前になっている。国立幼稚園の受験の資格を得るために移住をするという話は、子どもを持つ層にとっては、常識的な話。不動産屋の物件案内にも「駅まで○○分」などの情報とともに「○○小学校学区域」といった公立学校の学区情報が載っているのもよく目にする。公立の学校なのに、その格差は大きい。おそらくは教師のレベルに差があるということではない。むしろ進学にいどむ親、生徒の間に「進学」に対する意識の差が生まれており、それが進学率に大きな差を及ぼすようになっているのである。

・実際のところ「小さな経済圏」を実行するにも、ある程度のまとまった人口が必要になる。アメリカのポートランドなどを例に取り上げたように、地元の食やコミュニティに根付いた生活を送るのに適した場所は地方や農村部ではなく都市なのだ。また同じような話だが、都市集中は自然環境破壊につながるという誤解も多い。実際には都市生活の方がエコである。大都市部に住む人の方が、一人当たりの住居面積は狭い。そして自動車の1世帯当たりの所有率も都市部と地方では大きく違う。

・そもそもなぜ都市が重要なのかを大局的に考えてみよう。地球上で、人類が繁栄を謳歌できている理由について人類生態学者の大塚柳太郎は、「食物の入手効率を高めるなどして面積当たりの人口すなわち人口密度を高めるのに成功した」からであると指摘する。人口密度を高くするためには、その人口を賄えるだけの食糧生産、流通、保管の技術が必要になった。こうした「繁栄」のための技術の集大成がつまりは都市ということになる。

良かった本まとめ(2017年上半期)

<今日の独り言>

Twitterをご覧ください!フォローをよろしくお願いします。

「東京どこに住む?」の購入はコチラ

「東京どこに住む?」の購入はコチラ

「ココミル 札幌 小樽 旭山動物園」の購入はコチラ

「ココミル 札幌 小樽 旭山動物園」の購入はコチラ