「GO WILD 野生の体を取り戻せ!」の購入はコチラ

「GO WILD 野生の体を取り戻せ!」の購入はコチラ

「GO WILD 野生の体を取り戻せ!」という本は、人類はそもそも自然な環境のもとで進化を遂げ、ずっとその同じ遺伝子によって今も生かされているのだから、本来私たちは野生的に暮らすように設計されていて、現在の飼い馴らされたような生活は病気や不幸をもたらすということについて、その本来の設計の真実についていくつも紹介したものです。

その飼い馴らされた生活がもたらす破滅的な結果とは、世界の多くで死と苦しみとして挙げられる心臓疾患・肥満・うつ病・がん等で、これらは私たちが遺伝情報すなわち自然による設計を無視してきた代償とのことです。

しかし、これらの病気にならないようにするには難しいことではないようです。

本書では、健康のためには食事や運動、睡眠、思考、呼吸や音楽等がポイントで、結論としては以下のことが書かれていました♪

・がんや糖尿病、虫歯等が増えたのは狩猟生活から農耕生活になったことが原因で、穀物や砂糖等の炭水化物や糖質を避ける食事をすべき

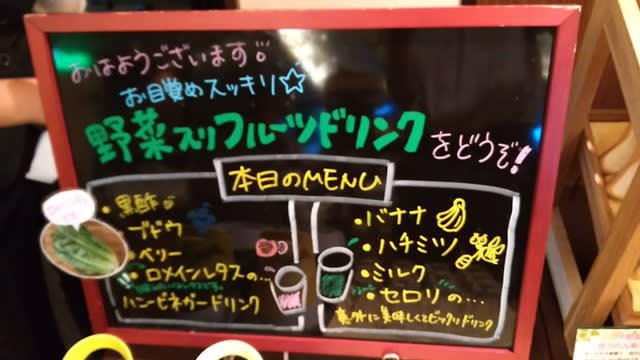

・どんな形でも精糖を摂ってはいけない、果物に含まれる果糖は量が多くなければ可。フルーツジュースはダメ。特に避けるべきは水に溶けた砂糖(ソフトドリンクだけでなく、栄養ドリンク、砂糖を含むジュースはすべてダメ)

・穀物も食べないこと。穀物が原料の食べ物もすべて不可。

・カロリーは脂肪から摂取しよう。ただし人工の脂肪であるトランス脂肪酸は避けること。

・加工食品やファストフードはもちろんダメ

・オメガ3脂肪酸を多く含む食べ物を探そう

・卵・草を食べて育った牛、サーモンなど冷水魚、ナッツ、新鮮な野菜と果物を食べ、多品目になるよう心がけ、量は好きなだけ食べていい。食べることを楽しもう。

・好きな運動を選び、気楽にできて日々の習慣にできる運動をすること。さまざまな動きが求められ、全身を使う運動が望ましい。トレイルランニングやクロスフィットはその典型。ジムも悪くはないが、できるだけ戸外で体を動かすこと。

・自然の中で運動すると、相乗効果が得られる。日光だけでなく風と雨も顔で感じよう。雪の中を歩こう。寒さを感じ暑さを感じ喉の渇きを感じること。

・他の人と一緒にできる運動が望ましい。仲間と一緒に体を動かそう。ダンス・気功・太極拳など長い歴史を持つ運動もいい。ただし休息日と休息週を設けること。

・睡眠はなるべく8.5時間すること

・一人ではなるべく寝ないこと

・日光を浴び、体内のビタミンD生成を促進させること

・音楽演奏やダンスを楽しむこと

「GO WILD 野生の体を取り戻せ!」という本は、健康を取り戻すヒントとして食事や運動、睡眠、心等について詳しく説明があり、科学的に健康の真実に迫り、今後の健康のためにもとてもとてもオススメです!

以下はこの本のポイント等です

・キャリアーの仮説は「持久狩猟仮説」と呼ばれる。確かに人間にとって長らく重要な食料となってきた哺乳類は、どれもきわめて足が速い。進化は彼らの脚力も育てたのだ。しかし、それら「シカやレイヨウといった有蹄動物」はいずれも短距離走者であり、俊足だが持久力はない。キャリアーは考えた。長距離を走る能力が人間とほかの近縁種を分けたのは、人間がその能力を生かして食料を得たからではないだろうか。おそらく人間は獲物を執拗に追い続け、ついに疲れて倒れ込んだところを仕留めたからだろう、と。キャリアーは、レイヨウが多く生息するワイオミングの草原で、この仮説を検証した。群から一頭を選び、長く追い続けたのだ。ところが、狙ったレイヨウは疲れを見せ始めたかと思うと向きを変え、群に紛れ込んで姿を消してしまう。そうなるとキャリアーはいくらでも走れそうな新たな獲物を追うしかない。そしてついには音を上げるというのが常だった。しかし彼は偶然、今も持久狩猟を続けている南アフリカの少数民族のことを知る。彼はアフリカへ飛び、そこで狩りのこつを教わった。ひたすら走り続けるという戦略は変わらなくても、獲物とその習性についての深い知識が求められることを彼は学んだ。その少数民族は獲物の動きを予測する超人的な能力を備えていた。つまり獲物を捕らえるには走れるだけでなく、大きな脳も欠かせないのだ。まさに人類は走るために生まれたのだ。

・化石記録や古人類学など、過去と現在の人類の状態を教えてくれるものすべてから明らかなように、人類は狩猟者で、肉食動物だ。菜食主義の社会があったという記録はどこにもない。肉を食べることが人類を定義づける基本的事実であり、本来の食性なのだ。この問題は概してタンパク質摂取の観点から議論されてきた。必須アミノ酸、つまりタンパク質は、高度に進化した人体の構成要素として欠かせない。この必須アミノ酸をバランスよく含む完璧なタンパク源は肉だ。ただし、ここで私たちは得てして根本的な過ちを犯す。今日、肉といえばもっぱら筋肉を指す。つまり動物の体の筋肉以外の部分を見落としているのだ。

・ヨーロッパ人が北米を探検していた19世紀、少数の探検家や毛皮目当ての罠猟師は、北部の平原で遊動する先住民族と接触を持っていた。彼らは多くの狩猟採集民と同様に、ほとんど動物だけを食べて生きていた。北米に来たヨーロッパ人も必要に迫られて肉中心の食事をするようになったが、じきに体調を崩し、顔中にぶつぶつが出る者もいた。そうなったのは、現代人と同じく動物の筋肉だけを食べていたからだ。先住民は彼らに、動物の肝臓や脾臓、骨髄、脳、とりわけ脂肪を食べることが大切だと教えた。言われた通りにしたところ、ヨーロッパ人はみるみる健康を取り戻したという。それらの部分には、筋肉にはない微量栄養素が豊富に含まれていたからだ。肉食の栄養学には、タンパク質だけでなく脂肪、微量栄養素、ミネラル、生物蓄積が関わってくる。草食動物は過剰なエネルギーを脂肪に変えて体に蓄積し、その脂肪は動物を食べる人体にとってありがたいカロリー源となる。また草食動物は、脂肪のほかにマグネシウム、鉄、ヨウ素など、植物が土から吸収したミネラルも体内に蓄えており、これらもまた人間にとって重要な要素となる。もちろん、直接植物を食べてもそれらの栄養を摂ることはできるが、必要な栄養分をすべて植物から得ようとしたら、小さな胃袋に入りきらないほどの量を食べなければならない。そのうえ、これらのミネラルや微量栄養素は、あらゆる天然資源がそうであるように、どこの土壌にも均等に含まれているわけではない。しかし大型の草食動物は広い範囲を移動するので、各地の土壌に含まれるミネラルをまんべんなく取り込んでいる。つまり、動かない植物からはとても得られない多種多様な栄養素を、長い年月をかけて体内に蓄積しているのだ。そして人間はその動物を食べることによって、それらの栄養素を効率よく取り込んできた。要するに人間は、動物が生涯をかけて体内に蓄積した栄養の恩恵にあずかてきたのだ。

・人間が変化に富む食事を必要とすることは、雑食という習慣にも表れている。人間はその歴史を通して実に多彩な植物を食べ、それらを求めてはるか遠くまで足を延ばした。これもまた、エネルギーを得るためだけではない。バラエティ豊かな食べ物は、人間の複雑な体を維持するのに必要な幅広い微量栄養素を提供する。また火の使用を始めとする文化的適応は調理を可能にし、栄養分を濃縮するとともに消化を助けた。さらに腸内細菌の働きも、人間にひ弱な消化能力を助けてくれている。私たちの腸には何千種もの微生物が棲みつき、食べたものを消化し、栄養価を高めているのだ。概ね、遊動狩猟生活、二足歩行、雑食性の3つが私たちの種を定義づける行動様式であり、それらは数百万年に及ぶヒト科の歴史が築きあげたものだ。

・どうして現生人類だけが、ほかのヒト科を打ち負かして生き延びられたのだろう。ネアンデルタール人は、間違いなくすぐれた狩猟者だった。狩りの技術はホモ・サピエンスに勝っていたかもしれず、大型獣を好んで食べていた。つまり彼らはマンモスを槍で仕留められるだけの高度な技能と社会組織を持っていたのだ。すべてのヒト科は、タンパク質と脂肪が豊かな肉を食べることによって突出した存在となった。ネアンデルタール人は直立歩行し、体型もホモ・サピエンスと比べて遜色なく、脳も大きかった。では当時のホモ・サピエンスに比べて何が彼らに欠けていたかというと、それは魚を食べる習慣だった。もっとはっきり言えば、どこにでもあったこの栄養源の利用法を知らなかったのだ。一方、彼らの競合相手であるホモ・サピエンスは、魚の取り方を知っていた。人類が魚を捕った最古の痕跡がアフリカで見つかっているが、それはホモ・サピエンスのものだけだ。約4万年前に私たちの祖先がヨーロッパとアジアに現れると、海や河川での漁はたちまち広く普及し、両大陸で重要な役割を果たすようになった。古代のホモ・サピエンスが魚を食べていたことは科学的に証明されている。彼らの化石に、魚のみに含まれる栄養素の蓄積が確認されたのだ。さらにサーモンの遡上を見たことがある方なら察しがつくように、環境破壊が進んだ今日でも多くのサーモンが川をさかのぼるのだから、太古の昔は想像を絶するほど大量のサーモンが遡上したはずで、祖先っちは何の苦もなく、このタンパク源を手に入れることができただろう。持久狩猟などする必要はない。川岸に座ってもりで突きさえすれば、上質なタンパク質を大量に得ることができたのだ。最も遠距離を回遊する魚の一つであるさーもんは、その短い一生の間にさまざまな海洋や河川を何千、何万キロと移動する。そのためサーモン一匹一匹の体には、陸の食物からは摂取できない多様な微量栄養素が蓄積されている。遊動狩猟生活をしていた祖先たちは、多彩な食べ物の価値を知るがゆえに、さまざまな場所で異なる獲物を捕らえていた。さらにその上をいくのが、回遊する魚を食べていた祖先たちで、まさに陸と海の栄養をかけ合わせていたのだ。

・多様性の大切さは本書のテーマの一つであり、何度も触れることになるが、多様性は人間の成功を支える特徴の一部にすぎない。細かな点についてはいまだに議論が絶えないが、古人間学者は長年にわたって、人間を定義すると思える数々の特徴を拾い上げてきた。人類の起源を研究するイギリスのクリス・ストリンガーは、近著でそれをリストアップしている。

・複雑な道具

・骨、象牙、枝角、海外などから作られた幾何学的な手工品

・芸術

・テントや小屋

・宝石、べっこう、数珠玉、琥珀など貴重な原料を長距離輸送する手段

・宗教儀式や風習

・文化的「緩衝装置」(砂漠や低温の草原地帯などの厳しい環境に適応するための方策)

・食物を採集・加工するための複雑な方法(網や罠、漁具、複雑な調理法など)

・現代の狩猟採集民のそれに近い高い人口密度

・帝国主義は辺境の地に最先端科学をもたらし、昔ながらの暮らしをしていた人々(多くは狩猟採集民)を巻き込んだ。そうした辺境の地に赴いた冒険心あふれる医師の多くは、いわゆる原始的な人々が多くの点でヨーロッパ人より健康で丈夫であることに気づいた。当時、多くの先住民集団において、がんはまれな病気だった。たとえばアメリカの国立自然史博物館の包括的な報告によると1908年の時点で、アメリカ先住民の間ではがんは「きわめてまれ」な病気だった。医師は15年にわたって2000人のアメリカ先住民を診察したが、がんの患者は一人だけだったという。フィジーでは、先住民12万人のうち、がんで亡くなったのは2人だけだった。ボルネオで10年にわたって診療を行ったある医師は、がん患者は1人もいなかったと報告している。同じ頃、ニューヨークのような都市では、がんによる死亡は一般的で(1000人当たり32人)よく知られていた。

・タンシューの「文明病」という概念に導かれ、その後、1世紀半にわたって、文明の波にさらされていない人々、-イヌイット、アリューシャン列島のアリュート、北米のアパッチ、南米のヤノマミ、ミクロネシアのさまざまな民族、オーストラリアのアボリジニ、アフリカのクンサンなどなど-の健康状態に関する研究が進んだ。さらに研究者は、地域に関係なく先住民には見られない病気をリストアップしていった。特に目を引いたのは心血管疾患、高血圧、2型糖尿病、関節炎、かんせん、虫歯、にきびが先住民に見られないことだった。今日、深刻な健康問題となっている疾患が含まれていることにお気づきだろうか。それは19世紀という人種差別が当たり前だった時代に始まった研究なので十分予測されることだが、当初この違いは人種の違いによるものとして説明された。現在なら「遺伝的変異」と呼ぶもののせいで、先住民はこれらの病気に抵抗力を持っていると解釈されたのだ。だがそれは間違いだった。欧米の食事とライフスタイルを受け入れた先住民のその後を調べた研究の多くは、彼らもやはり文明病を発症するという結論にいたった。かなり初期の調査でも、西洋の病気にかかった先住民の多くは白人の中で暮らしていたことが明らかになっている。同様に、移民を対象とする研究からも、病気のない地域から病気になりやすい地域へ(たとえばオーストラリアの奥地からヨーロッパへ)移住した人々は、ほどなくヨーロッパ人と同じような幅広い健康上の問題を抱えがちになることがわかっている。文明病は遺伝子の違いによるものではないのだ。

・2型糖尿病は、激しく鳴り響くサイレンとなって、「何かが急速に変わりつつある。どうにかしなければ」と社会に警告を発しているのだ。わたしたちは攻撃にさらされている。科学者の主張や分析が問題を複雑にしているが、問題自体は少しも複雑ではない。2型糖尿病は、糖分と精製炭水化物の摂りすぎがもたらした生活習慣病なのだ。これは最初に文明病として記録された病気の一つであり、アフリカであれアリゾナであれ、それが登場した時期は食生活に砂糖と小麦粉が登場した時期と重なる。以来、1世紀以上それは私たちとともにある。過去の話ではないのだ。

・一般に、コロンブス到来以前のアメリカ先住民は、グレート・プレーンズでバイソンを狩ったりする典型的な狩猟採集民だったと考えられている。だが、コロンブスが到着した頃の北米ではすでに、同時期の東ヨーロッパと同様に狩猟採集民は希少になっていた。1492年当時、アメリカ先住民の大半は定住して農業を営んでいたのだ。ただし狩猟採集民もまだ残っていて、広範囲に散らばって暮らしていた。古人類学者らは、両グループの遺骨を詳しく調べ、どの時代のどの地域でも等しく見られる差異を見出した。狩猟採集民は背が高く、体型が整っていて、虫歯や体の歪みといった文明病の兆候は見られなかったが、農業を営んでいた先住民の骨は、すべての点で劣っていたのだ。西欧文明の波が押し寄せるずっと前から、アメリカ先住民は文明病に苦しめられていたらしい。農業の定着を文明の発祥と見なすのはこのためだ。つまり文明病は、農業と定住生活がもたらした病気なのだ。

・1万年に及ぶ農耕生活がすべて小麦に始まったわけではない。小麦が語るのは西側の物語だけだ。また、確かに農業は約1万年前に小麦の栽培とともに始まったが、数千年にわたってそれは狩猟採集生活の中で細々と行われていた。6000年前になってようやく、現在のイラクとトルコのあたりで農業は人間の暮らしを根本的に変えたのだ。また、およそ5000年前から、世界各地で別々の作物の栽培化が始まり、アジアやアフリカでは米、中央アメリカではトウモロコシ、南米ではジャガイモなどの塊茎が栽培されるようになった。それらはすべて独自の文明を生み出したが、重要なこととして塊茎(ジャガイモ)を含めこれらの作物はすべて高密度の炭水化物、すなわちデンプンの塊だった。これが文明だ。文明とはデンプンがもたあいたものであり、文明病とはデンプンがもたらす病気なのだ。デンプンは複合糖質で、多くは容易に口に入れただけでも単純糖質すなわち糖に分解される。さらに、その糖はブドウ糖か、肝臓がブドウ糖に変えられる形態になる。人間は大昔からブドウ糖を多く含む果物や塊茎を食べて進化してきたため、この体はブドウ糖をうまく代謝できるようになっている。それをグリコーゲンに変え、グリコーゲンは私たちを動かす燃料となる(これは正しくないのだが、当面はそういうことにしておこう)。つまりブドウ糖もデンプンも、私たちにとって目新しいものではない。何と言っても、狩猟採集生活をしていた祖先たちも草や果物や塊茎を食べていたのだから。だが、彼らはそれを大量に食べていたわけでもなければ、そればかりを食べていたわけでもなかった。1万年前に農業によってデンプンが作られるようになると生産量は指数関数的に増加したが、祖先たちはそんな時代を生きていたわけでもなかった。今日では、この3つの草(米、小麦、トウモロコシ)が人間の栄養の三大供給源であり、南米のジャガイモが4番目とん。この4つで人間が摂取する栄養のおよそ75%を占めている。やや単純化しすぎかもしれないが、つまりそれが私たちを苦しめているのだ。

・穀物を柔らかく煮れば乳児でも食べることができるので、離乳の時期が早まった。また定住生活にも助けられ、女性はより短い間隔でより多くの子供を産むようになった。つまり穀物は人口増加に拍車をかけたのだ。これらは、穀物の栽培がもたらした最も明らかで、最もよく知られる結果だ。だが、それほど目立たない結果もまた興味をそそる。それは、乳がんと卵巣がんになる女性が現代になって急増していることだ。これが農業とどう関わっているのだろう?人間の体には、うまくいっているかどうかを見極めるセンサーが備わっている。中でも重要なのは生殖に関するセンサーで、それは資源が豊かで最高にうまくいっている時期に赤ん坊を生ませるように進化してきた。狩猟採集民の少女は大体17歳前後で初潮を迎える。脱工業化社会の少女が12歳ごろに初潮を迎えることを思うと、その遅さには驚かされる。その理由についてはいろいろな見方ができる。遺伝的な違いだろうか?そうではないことが多くの研究によって証明されている。たとえば、バングラデシュの少女が幼いころにイギリスに移住すると、初潮はイギリスの少女の標準的な年齢で迎えるようになるのだ。では汚染化学物質や環境ホルモン、あるいは食品添加物のせいだろうか。その可能性もあるが、もっと単純でよく研究されている原因がある。それは体重だ。体重の重い母集団ほど、女性が月経を迎える時期は早くなるのだ。狩猟採集民の少女は昔も今も活動的でやせているため、自然の長期計画通りに成長する。いっぽう炭水化物を多く摂取し、あまり動かない、飼い馴らされたような生活を送っている先進国の少女は早々と太るので、体のセンサーが十分育ったことを感知して、自然の長期計画を妨げるのだ。これにはマイナス面があり(10代の妊娠の増加はその1つだ。筆者が貧困層の少女の肥満と10代での妊娠が増えているのは単なる偶然ではないと考えていることを察していただきたい)、その最たるものは人生の終末に表面化する。初潮を迎えるとホルモンのサイクルが始まる。早くから月経が始まり、その周期が安定していて(やせすぎの人や運動選手は月経不順になりがちだが)、なおかつ妊娠の回数が少ない女性は、狩猟採集民の女性に比べると、月経の回数もホルモン・サイクルを経験する期間もほぼ2倍になる。そのホルモンの一つ、プロゲステロンは細胞分裂を促すため、2倍の頻度でホルモンにさらされる乳房と卵巣では腫瘍ができやすい。こうして乳がんと卵巣がんが文明病として姿を現すのだ。

・チマネはブラジルのアマゾンの熱帯雨林で暮らす狩猟採集民だ。その1万2千人を対象として、総計3万7千件の健康調査を行ったところ、予想通りの結果が出た。乳がんや卵巣がんは皆無で、結腸がんや精巣がんもゼロだったのだ。心血管疾患は?ゼロ。ぜんそくは?ゼロ。ぜんそくもまた、炭水化物の摂取がもたらす病気なのだろうか?そうではない。少なくとも直接的な原因ではない。ぜんそくは新たな興味深い領域へと私たちを導く。そこで文明病の2つ目の流行を見れば、進化がいかに巧妙であるかがよくわかり畏怖すら覚えるはずだ。ぜんそくは自己免疫疾患で、チマネ族の人々が自己免疫疾患になる確率は、ニューヨーク市に住む人の約40分の1だ。

・自己免疫疾患の「欠如がもたらす」という部分はさらに興味深い。その説は1980年代に生まれ、今も広く受け入れられている。自己免疫疾患は、感染症の原因となる細菌のみならず鈎虫のような寄生虫まで一掃した結果だと、つまり寄生虫の欠如がもたらす病気だというのだ(衛生仮説)。ベラスケス=マノフはこれを次のようにまとめている。「免疫介在性の疾患は、豊かさと欧米化の度合いに比例して発生する。まわりの環境が人類が進化しつつある時代のそれ-周囲は病原体だらけで、ある科学者によると「獣、糞、泥」にまみれた環境-に近いほど、免疫介在性疾患になる確率は低くなる」

・ここで登場するのが進化、もっと端的に言えば「共進化」だ。共進化という言葉は保全生物学者のポール・エーリックとピーター・レイヴンが作った。それが意味するのは、2つの種が長年にわたってともに影響しあいながら進化してきた場合、それがオオカミとヘラジカ、あるいは感染症の細菌と人間のように、敵同士であったとしても、いっぽうを排除するともういっぽうもダメージを被るということだ。従って、たとえ善意からであっても自然のシステムに介入すると、深刻で有害な結果を招く恐れがある。この考えは研究者をひきつけ、今日、ヒトマイクロバイオーム(人間の体内に棲息する微生物群)の研究は医学の最も活気ある分野の一つになっている。これはプラスの展開だ。

・自己免疫疾患に関して、「欠如がもたらす流行病」のメカニズムはかなり単純で、進化的に説明がつく。旧石器時代の末、農業はまだ始まっていなかったが、氷河が拡大したせいで、増えつつあった人間は狭い地域に押し込まれ、数は少ないものの、マラリアのような感染性の疾患が増えてきた。進化はそれに呼応して、強い免疫力を持つ人々を生き残らせた。そうした免疫力を担ういくつかの遺伝子が見つかっている。最も興味深いものはイタリアのサルディニア島で見つかった。古代から近年に至るまで、その島ではマラリアが蔓延していた。そしてサルディニアの人々には、マラリアに対する遺伝的適応が広く見られる。選択圧がマラリアへの耐性を育てたのだ。この適応は巧みに調整されていて、マラリアが蔓延する沿岸部に住む人々には見られても、蚊の少ない高地に暮らす人々には見られなかった。しかし20世紀に入ると、多くの国々と同じくサルディニアでもマラリアは一掃された。すると、過剰に調整されたその免疫機構は新たな敵を探し始めた。力を持て余したゴロツキがけんか相手を探すようなものだ。そして見つけた敵は、ありがちなことに自分自身だった。今日、サルディニアでは自己免疫疾患である多発性硬化症の罹患率が高く流行していると言えるほどだ。この経緯は、現在増加の一途をたどる自己免疫疾患のすべてに通じている。

・いくつかの研究から、体が利用できるカロリーは、消化器系に棲む細菌の種類(人によって大きく異なる)に左右されることが示唆された。驚かされるのは、この共生において、細菌は私たちが食べたものからエネルギーを摂取して生きているが、そうしながら私たちが摂取できるエネルギー量を平均で10%多くしていることだ。肥満のマウスの腸内で見つかったある細菌を別のマウスに移すと、そのマウスも肥満になった。食事の内容は変わらなかったのだが、新たな細菌のせいで肥満になったのだ。食物からは摂取できないビタミン類を特定の細菌が人間に与えてくれているという証拠もある。けれども、「好ましい」はずの細菌が興味深い形で悪さをすることもある。たとえばある実験で、やせている人々にジャンクフードを食べさせたところ、ジャンクフードからさらに多くカロリーを摂取させる(ひいてはより太らせる)細菌が体内で繁殖した。だがそれらは本来異物なので、免疫系の関心を引き、その侵入への反応として炎症が起きる場合がある。実のところ、今や多くの研究者が、がんはもちろん心疾患の原因としてコレステロールより炎症に注目している。このジャンクフードの実験ではジャンクフード細菌が活気づいた結果、炎症とインスリン抵抗性が引き起こされた。炎症とインスリン抵抗性は文明病の核心となるものだ。但しこうした実験は、ほとんど知られていない領域の表面をなぞっているにすぎない。人間の体内には何千種もの細菌がいて、それぞれ人間の幸福に直接影響を及ぼしているのかもしれないのに、私たちはそれについてほとんど何も知らず、その上、何世代にもわたってこの内なる生物群系に大量の抗生物質を津波のように浴びせてきた。

・1970年代後半、アーメラゴスはディクソン・マウンズに目をつけた。かつてイリノイ州のスプーン川沿いに暮らしていたアメリカ先住民の墳墓だ。その遺跡の存在自体が、およそ1500年前に起きた文化の大きな変化、すなわち農業への移行を今に伝えていた。コロンブスの到来を待たずに、北米では農耕-トウモロコシや豆類の栽培-が始まっていた。メキシコの北東部から北米の太平洋岸、そして現在のカナダ・オンタリオ州にいたる広い地域でそれらは主要な作物になった。ディクソン・マウンズにはそれらを育てた農耕民の骨が納められていたが、近くには同じ地域で暮らした狩猟民、つまに農耕民に先立つより原始的な人々の遺骨もあった。まず始めに感染症の兆候を探した。彼はそれらを文明化がもたらすマイナスの影響と見ていた。人々が寄り集まって生活するようになると病気にかかる確率は増す。文明化にそのような代償が伴うことは当時の科学もすでに認めていた。「感染症にかかる人が増えるのは予想していましたが、栄養不良の人が増えるとは予想していませんでした。まったく思いもよらない結果でした」と彼は言う。だが証拠は歴然としていた。農耕民は先住者たる狩猟民より食料事情が悪かったらしく、背が低く、骨は歪んだり変形したりしていたのだ。ディクソンが極端なケースだったという可能性もある。初期の農耕民はトウモロコシだけを食べていたのかもしれない。のちに豆類を作るようになって初めて、農業というシステムで栄養のバランスが取れるようになったとも考えられる。だが、同じような発見がその後も広域で続いた。世界中の似たような遺跡が語る農業への移行の物語は、ディクソンでの経過とほぼ一致していた。狩猟採集民が栄養不良に悩まされたという証拠も見つかっているものの、あくまで例外的なものだ。全体を俯瞰すれば、文明化には吉凶両面があり、それには健康上の大きなコストが伴った。そしてはじめのうち、そのコストの大半は栄養不良と結びついていた。農業が栄養不良をもたらいしたのだ。

・ではアーメラゴスは何を食べるのだろう?答えは簡単、彼自身の研究と、それに続く研究が明かしたすべてを反映したものだ。その処方箋は想像するよりずっとシンプルで、重要なポイントは2つだけ。筆者も同じ考えなのでここに挙げておこう。一つはあまりに明白で重要なこと-低炭水化物(ローカーボ)である。もう一つはあまり話題にならないが、アーメラゴスも筆者もより重要だと考えていること、つまりバラエティの豊かさである。

・自然な消化作用であれ工場での加工であれ、炭水化物を分解する最終的な目的はブドウ糖を得ることだ。ブドウ糖は脳と筋肉の燃料であり、とりわけ現代のような砂糖漬けの社会では、重要なエネルギー源となっている。ブドウ糖をブドウ糖の形で摂取するとすぐ血流に入り、少なくとも理論上は、そのままエネルギーとなる。一方果糖は消化系に入り、数時間かけて酵素によって分解されてからブドウ糖になり血流に送られる。だがこのすべてには小さな暗い秘密がある。奇妙に聞こえるかもしれないが、ブドウ糖には毒性があるのだ。ゆえに体はそれを毒と見なす。私たちはこれまで何世代にもわたって病気をもたらす毒素を見つけようとしてきた。工業化学物質、殺虫剤、汚染物質は私たちを殺すだろうし、実際殺している。しかし最大の皮肉は、何でもないものの中に毒が潜んでいることだ。この問題について考える人々はよく「雑食動物のジレンマ」という言葉を引き合いに出す。だが今や人間は、植物も動物も食べる「雑食動物」でいることさえ難しくなっている。人間は穀物に飼い馴らされて「炭水化物食動物」になったと言う人さえいるが、それもまったく根拠がないわけではない。そして炭水化物食動物のジレンマは、自らの血流が毒と見なすものにほぼ依存して生きていることだ。ここでちょっと考えてみていただきたい。食物に炭水化物が含まれるのは今に始まったことではなく、狩猟採集民も長くそれを食べてきた。ジャガイモの前身である塊茎や、穀類の前身である野生のイネ科植物の種のように、炭水化物がぎっしり詰まったものさえ食べていた。さらに先に述べた通り、人間という種の特徴は順応性、反応の速さ、新たな環境への適応力、バランスを保つ能力であるはずだ。だとすれば、より高密度の炭水化物を摂取するようになったからといってどうだというのだろう?何百万年にもわたって(人間だけでなく、動物にとっても)基本的な食物だったものを毒とみなしたりするだろうか?ホメオスタシスのメカニズムを駆使して適応すればいいだけのことではないだろうか?実のところ、体はそうしているのだ。ブドウ糖は極めて特殊な毒である。血流に大量にあると毒なのだ。だからこそ、炭水化物を過剰に食べる人は血糖値に気を配る必要がある。それが上がったり下がったりするのは、体がバランスを取ろうとしているからだ。体は過剰なブドウ糖にうまく適応し、インスリンというホルモンを駆使して血中のブドウ糖のバランスを保とうとする。血流に入ってきたブドウ糖は、1型糖尿病の人を除いてただちにそして確実にすい臓を刺激し、インスリンを分泌させる。インスリンは血流からブドウ糖を取り除くべく、速やかに全身に信号を送る。いわば、この毒に対する体の反応を監視しているのだ。血流からブドウ糖を追い出す方法は主に二つある。まず体が試みる最善の方法であるプランAは、ブドウ糖を筋肉や臓器に送り、そこでブドウ糖がいくつもつながった重合体、グリコーゲンに変えるというものだ。グリコーゲンは筋肉にとって燃やしやすい燃料だが、難点は、筋肉繊維にはごくわずかなグリコーゲンしか備蓄できないことだ。それはマラソン選手が1時間走れるかどうかといった量で、数十グラムの糖から得る量に相当する。おまけにマラソン選手でないとすると、筋肉の備蓄スペースは常時ほぼ満杯になっている。そこで体はプランBに変更する。ブドウ糖を脂肪に変え、おなかやお尻、大腿など広範囲に蓄えるのだ。どこに脂肪がつきやすいかは男女で少々異なる。

・この脂肪への転化には脇道があり、それもまた、体が血流中のブドウ糖を毒とみなし、その除去を最優先することと関係がある。つまりこういうことだ。筋肉は働くためにグリコーゲンを燃やすが、同時に食べたものに含まれる脂肪や体に蓄えられている脂肪も燃やすことができる。その際、脂肪はブドウ糖に変換されなくても、それ自体がよく燃えて筋肉にエネルギーを供給する。炭水化物が燃料になるというのは、とくに運動競技の世界ではよく言われることだが、脂肪も燃料になるということはあまり語られていない。とくに持久力が求められる競技ではそうで、日々の運動においてさえ、脂肪は重要な燃料となる。もっとも炭水化物を摂り過ぎてブドウ糖過剰になっていなければの話だが。インスリンはホルモンの一種で、血流からブドウ糖を取り除くためにさまざまなシグナルを送る。その中でとりわけ強く明白なシグナルは、「脂肪を燃やすのをやめてブドウ糖から燃やせ」というものだ。同時に「貯蔵庫から脂肪を持ち出すのをやめよ」というシグナルも送る。あくまで優先事項は、血流からブドウ糖を取り除くことなのだ。こうしたことは、炭水化物の摂り方が進化的に見て妥当であれば、つまり少な目に様々な食物の一部として摂取するのであれば大した問題ではない。私たちの体には調節機能が備わっていて、血流中のブドウ糖をせっせとグリコーゲンに変えて燃やし、その血中濃度が有害なレベルに達しないようにするからだ。だがこのシステムの限界を超えると、つまり体の許容範囲よりはるかに多いブドウ糖を直接的に取り込んだ場合には問題が生じる。ブドウ糖をどんな形で摂取するかは、その量と同じくらい大きな意味がある。人類進化の過程の大半において、炭水化物はさまざまな食べ物の食物繊維に埋め込まれた形で摂取されてきた。その消化には時間がかかったので、一日を通して体にはブドウ糖が少しずつ供給された。だが現在私たちは、炭水化物の大半をブドウ糖として、ときには食べ物でさえない水溶液の形で取り込んでいるのだ。それは、栄養の摂取を均等にしようとする消化システムを完全に無視したやり方だ。水に溶けた糖は最悪の結果をもたらしうる。だからソフトドリンクは実に警戒すべき飲み物であり、実際、世界中で子供の肥満を招いている。これはたとえば果汁入りのジュースのような社会的により受け入れられている飲み物でも変わらない。健康食品の店で売られるような全オーガニック全天然果汁の炭酸飲料でも、少なくともブドウ糖に関してはコカ・コーラと等しく有害だ。本書から一つだけルールを学ぼうというのであれば、以下を肝に銘じていただきたい。「どんな形であっても砂糖水は飲まない。コカ・コーラもだめ。クヌーセン社の100%天然有機フルーツジュースもだめ」

・炭水化物はジュースでなく食べ物、たとえばスターバックスで朝食に食べるベーグルのように複合糖質の形であっても、やや毒性が弱いだけで、やはり私たちを破滅に向かわせる。つまり体が「インスリン抵抗性」と呼ばれる状態に陥り、「オオカミが来た!」という少年の叫びを繰り返し聞いた人々のように、インスリンが鳴らす警鐘を真に受けなくなるのだ。そうなると体の警報システムは混乱し、やがてメタボリック症候群という本当の危機に陥る。それはまさに、肥満、心臓病、高血圧、2型糖尿病、脳卒中、そして間接的にはがんといった、たちの悪い病気に結びつく状態だ。以上が、糖は毒で、私たちを苦しめる病気を引き起こすという近年盛んに言われるようになった主張の核である。そして炭水化物も同じく病気の原因となる。先に述べたように、それは糖に変換されるからだ。

・もっともこの説にはまだ異論も多い。特に栄養学者の間や、少なくとも栄養学者による一般向けの発表において。その背景には、科学というより科学を取り巻く社会に根ざした事情がある。栄養学者が、個人的には脂肪は悪くないと認めながら公の場ではその言葉を翻し、脂肪を悪く言うのを私たちは何度も耳にした。だがそれはただ、50年にわたって喧伝されてきた「脂肪は摂るべきでない」というメッセージを否定したくないからに過ぎない。もし否定したら一般の人々は混乱するだろうと彼らは言う。だがそのような事なかえ主義に食品業界や製糖産業、工業型農業のビッグマネーが絡み、さらには私利私欲、政府の怠慢、人間の本性も絡み合ってメッセージはますます複雑でわかりにくいものになった。結局のところ問題は、脂肪を摂りすぎるから太るのだと何世代にもわたって言われてきたことにある。糖や複合糖質を摂り過ぎるから太るのだと言うより、そのほうがずっと直接的で、受け入れられやすいのは確かだ。まずは脂肪恐怖症をやっつけよう。脂肪は体に良いものであり、体に悪いなどと言うべきではないのだ。

・トランス脂肪酸の問題は、水素添加によって、私たちの消化システムが経験したことのない脂肪酸分子が作りだされたことだ。私たちはそれらの分子を処理するように進化してはいない。体内に入り込んだ異質な分子はしばしば免疫反応を引き起こし、それには炎症も含まれる。そして炎症は、コレステロールほどではないとしても、動脈硬化やひいては心臓病の原因となる。すなわち、バターより健康にいいと称して売られていたマーガリンは心臓病と直接的かつ論理的につながってのだ。1950年代までに栄養学者はその関連を疑うようになり、現在疫学者はトランス脂肪酸の摂取が2%増えるごとに、心臓病になるリスクは23%高くなると推定している。米国科学アカデミー(NAS)は食物中のトランス脂肪酸にこれ以下なら安全というレベルはないとしている。つまりほんのわずかでも害になるということだ。それはトランス脂肪酸が心臓病と密接に関わっているからで、逆にいえばそのつながりゆえに心臓病は文明病と呼ばれるのだ。そしてほかにも思いがけない病気と結びついている。2011年のある研究は、トランス脂肪酸を摂るとうつ病のリスクが高まることを明かした。うつ病にかかる人は世界中で急増しており、それもまた文明病と呼ばれている。

・問題は、牧草で育てた牛の肉を食べれば簡単に解決できる。そのような肉は、人々の意識が高まり需要が増したおかげで手に入れやすくなったが、牛肉に限らず天然魚や放し飼いの鶏の卵、クルミを食べてもいい。これが数世代にわたる脂肪についての誤解を修正する方策だ。確かに工業型農業と加工食品に頼った食生活を続けた結果として、私たちの血流には脂肪があふれている。だがすべて脂肪が悪いわけではない。インスリン応答と炭水化物の摂りすぎがもたらすインスリン抵抗性を思い出して頂きたい。血中に糖が流れ出すと、インスリンは体が脂肪を燃やすのを即座にやめさせる。脂肪を貯蔵するようシグナルを送り、同時に筋肉には脂肪ではなくブドウ糖を燃やすようシグナルを送るのだ。この仕組みだけでも、トリグリセリドのような脂肪が血流に滞る理由を説明するには十分だ。そうなるのは脂質を食べるからではない。血流中にはつねに脂肪がある。過剰な炭水化物、とくに糖がその燃焼を妨げるために、脂肪はたまっていくのだ。炭水化物を断てば、脂肪の問題は自ずと解決する。もっとも正しい種類の脂肪を摂っていればの話だ。

・タウバスは違う方向からこの問題を捉え、論争に終止符を打とうとした。世界の多くの国で肥満が増えているのは確かだ。過去50年間のアメリカにおける肥満の人の数は、右肩上がりのグラフになる。その間のタンパク質、脂質、炭水化物(糖を含む)の一人当たりの摂取量をグラフにすると、タンパク質と脂質のグラフはほぼ水平で、摂取が増えていないことを示す。しかし炭水化物のグラフだけは肥満のグラフと同じく右肩上がりで、その摂取量が着々と増えていることを示している。この傾向は今に始まったものではない。アメリカにおける糖の一人当たりの年間摂取量は、1700年には約2kg、1800年には約10kg、1900年には約32kg、そして今日では約69kgになった。そういうわけで、何が私たちを苦しめているかという話ではつねに糖がやり玉に上がる。ワイルドに生きたい?それなら答えはこうだ。糖を摂らない。どんな形でも。ショ糖、異性化糖、ハチミツ。トウモロコシから工業的に作ったことを示す舌をかみそうな名前の糖-マルトデキストリン、デキストロース、ソルビトール、マンニトール-も当然だめ。アップルジュースもだめだ。炭水化物がぎっしり詰まった食品、とくに精製された小麦粉は摂らない。パンもパスタもベーグルも、もちろんクッキーも食べない。とにかく穀類は、全粒であっても食べない。トランス脂肪酸は絶対に摂らない。となると、そこから導かれるルールはおわかりだろう。トランス脂肪酸と糖は加工食品の基盤だ。だから加工食品は食べない。

・スウェーデンの事例には、もっと興味深いパターンが見られた。そのデータには27万組の兄弟と1300組の一卵性双生児が含まれていた。その結果を調べたところ、認知能力とIQは、血縁の濃さよりも心血管の健康状態と強い相関があった。つまり、IQは遺伝で決まるという一般的な見方に反して、遺伝子よりも健康状態のほうがこれらの知能テストに強く影響していたのだ。

・レイティはそのような事例について「脳を鍛えるには運動しかない!」で詳述した。以来、メンタルな問題を運動で治療しようとする動きが広がりつつある。不安障害、依存症、注意欠陥障害、強迫性障害、統合失調症、最近では双極性障害(躁うつ病)への治療効果を示す論文が続々と登場しているが、中でもうつ病に関する研究がもっとも多い。2010年、アメリカ精神医学会(APA)はうつ病の治療に関する新しいガイドラインを発行したが、そこで初めて運動の治療効果を認めた。APAはヒポクラテスに追いついたのだ。ヒポクラテスは、落ち込んでいる人には散歩が良いとし、それでも改善しなければさらに散歩するよう勧めた。多くの説得力ある新たな証拠によって、APAは方針を転換することになったのだ。

・今描いたのは、人生のほんの一瞬、おそらく10分間ほどのトレイルランの様子だ。いっぽう、ランニングマシンでの10分間を描くとどうなるか想像してみよう。ランニングマシンに乗る。足を一歩前に出す、左、右、左、右。それを繰り返す。以上。それに比べて山道での体験は、ただ読むだけでも脳の働きが促される。運がよければこのトレイルランの描写はあなたのミラーニューロンに火を灯し、共感を呼び起こすだろう。言葉で伝えるだけでも情報が豊かで、脳が活性化する。つまりそこには現実が存在するからだ。トレイルランが唯一の真実で、ただ一つの楽園だと言うつもりはない。けれどもトライルランは、効果的な運動にはどんな要素が必要かを知る手がかりとなる。もはや、習慣的なエクササイズという考えは捨てるべきなのかもしれない。「エクササイズ」とは産業化され、厳密に管理され、飼い馴らされた生活の産物だ。動くことで脳にプラスの効果をもたらすのに、あえて「エクササイズ」をする必要はない。動けばいいのだ。そして敏捷になろう。

・ミニマリストや裸足ランニングの理論的裏付けとなっているのは、人類は靴なしで進化し、走る能力も進化させたという事実だ。ミニマリストランナーや裸足ランナーの中には、毎日10kmほど走る人もいる。そのために発展したのがミッドフットあるいはフォアフット着地と呼ばれる走法だ。足を前に出してかかとで着地する従来の走法とは違って、この走法では着地を体の真下に保ち、より短い歩幅と穏やかに走る。競技ランニングで優勢な、歩幅を広く保ちかかとで着地するストライド走法は、クッションがよく効いたシューズが開発されて初めて可能になったものだ。ただその走り方だとかかとはシューズで保護できても、かかとに加わる力がそのままくるぶし、膝、腰に伝わり、そうした力を吸収するようにできていない各部の故障を招く。長く走っていると、ランナーは多かれ少なかれ故障を抱えることになる。いうなればそのけがの原因となっているのは、人工的にクッションをつけたシューズによって可能になったフォームなのだ。

・睡眠不足がもたらす影響について現在わかっていことの一つは、高密度の炭水化物と糖をやたらにほしがるようになることだ。その結果はボランティアの被験者を用いた実験でも再現されている。「大学生を夜、4時間しか眠らせないようにして、ブドウ糖負荷試験をすると、糖尿病予備軍のような反応を示し、食事の量も増えました」すなわち、睡眠が足りないというだけでインスリン抵抗性が生じたのだ。肥満と睡眠不足に関係があることは昔から知られていたが、近年その理由を調べる研究がいくつも行われている。スティックゴールドと会った後にも、ある研究の結果が公表された。それはコロラド大学の研究者によるもので、睡眠が足りないと、活動量やエネルギー消費量が変わらなくても体重が増えることを明らかにした。睡眠不足のせいで、インスリン反応と関係のある信号伝達経路が乱れたのがその原因だった。とくに満腹の信号を送る一連のホルモン-グレリン、レプチン、ペプチドYYの分泌が攪乱され、被験者(特に女性)はとりわけ夜により多く食べるようになったのだ。睡眠不足は免疫系を大混乱に陥れる。それを立証するのはそれほど難しいことではない。数日間、被験者の睡眠を遮断し、その後、彼らと対照群にC型肝炎のワクチンを接種する。睡眠遮断された人々は、そのワクチンに反応してできる抗体の量が対照群より50%も少なかった。この結果は、彼らの免疫系の機能が半分に落ちていることを示している。これこそ、スティックゴールドのいう「捉えがたいもの」が意味するところであり、大方の人は免疫力が落ちていることに気づかず、たとえば風邪をひいても、それが睡眠不足のせいだとは思わない。

・日中に2時間、情報を取り込んだら、その意味を理解するために脳は1時間の睡眠を必要とするということです。その時間が取れなければ理解はできません。利口さと賢さの違いは、一晩にもう2時間多く眠るかどうかなのです。

・睡眠が足りている人と睡眠を遮断された人に一連の画像を見せて、記憶できるかどうかを調べるという研究で、一見、単純な記憶力テストのように見える。しかしその画像はたとえば小さな子犬とか、戦争の場面など明らかに感情に訴えるもので、好ましい、好ましくなし、どちらでもない、と分類することができる。結果はこれまでと同じく睡眠を遮断された人の記憶は劣っていたものの、好ましくない画像については彼らもよく覚えていた。この発見はうつ病と結びつけることができる。うつ病を患うのは、人生の否定的な面しか思い出せない人だ。ここからさらに別の関係が見えてくる。たとえば、睡眠時無呼吸症候群はしばしば睡眠不足の原因となるが、その病気になった人はうつになりやすい。スティックゴールドによると、投薬によって無呼吸症候群が治癒すると、薬では治らなかったうつ病が自然に治癒することがあるそうだ。これはぐっすり眠れるようになるとうつ病が治ることを示している。睡眠と記憶との関連は、とくに心的外傷後ストレス障害(PTSD)の患者に見ることができる。PTSDはイラク戦争を経験した退役軍人にとってはスニッカーズよりはるかに深刻な問題だ。ある一連の研究は、戦争中トラック運転手を務めた兵士はそれほど重いPTSDにならないことを報告している。軍の規則には、トラック運転手は1日8時間の睡眠をとらなければならないというものがあり、これはその規則が遵守された結果と見なされている。現在ではPTSDは記憶障害の一種であることがわかっている。患者はショッキングな出来事を過去のこととして処理することができず、来る日も来る日もそれを現実の現在の恐怖として頭の中で再現してしまうのだ。しかし睡眠には記憶を処理する力がある。悲惨な体験をした兵士でも十分な睡眠を取っていればその体験を記憶の中のふさわしい場所に位置づけ、ただの悪い思い出であって現在の恐怖ではないと判断できるようになる。

・では私たちは何をすればいいだろう?スティックゴールドの処方箋は実に単純明快で、誰でも1日に8時間半眠りなさい、というものだ。誰でもである。さらに言えば、寝すぎるということもまずあり得ない。つまりもし朝起きるのに目覚まし時計が必要だったり、エスプレッソを3、4杯飲まないと体がしゃんとしなかったり、あるいは週末にずいぶん朝寝坊するようなら、それは普段の睡眠が足りない証拠だ。

・現在でも野生のライオンやハイイログマやシベリアトラに遭遇する人はいて、その人たちの話から、それがどんな状況かを推測することができる。太古の世界にはこれらの動物が今よりはるかに多くいたが、それに加えて今では絶滅したさらに恐ろしい補食動物もいた。そのような環境では、補食者からうまく逃れるスキルは生き残る助けとなったはずであり、それが夢の内容にも影響したはずだ。レヴォンスオは、夢は困難に立ち向かうリハーサルとして役立ち、深刻な脅威を乗り越えるための対応の仕方や技能を脳が学ぶのを助けていると考えている。彼の結論はこうだ。危険な出来事を回避するのに有利な行動は何であれ、繁殖の可能性を高めただろう。夢を生産するメカニズムは恐ろしい出来事をテーマとして選択し、それをさまざまに組み合わせて繰り返しシミュレーションする傾向にある。そのような夢は、脅威を回避するスキルの発達と維持に役立ったことだろう。標準的な夢、子どもの夢、繰り返し見る夢、悪夢、心的外傷を負った人の夢、狩猟採集民の夢などから集めた経験的な証拠は夢の生産メカニズムが恐ろしい出来事のシミュレーションに特化していることを示しており、夢の機能についての「脅威のシミュレーション説」を裏付けている。

・エリザベス・マーシャル・トーマスは、ジュ・ワシのキャンプでは夜中も誰かが起きていると書いているが、ライオンのいる戸外で眠るクン人であれば、それはまったく理にかなったことだ。人類は進化してきた時代のほとんどをまさに補食動物がうろすく戸外で眠っていたのだから。しかし、この何でもなさそうな観察の背景に、ある計算が成り立つことをワースマンは発見した。この計算は現代人にも残っている。年代による睡眠パターンの違いに基づくものだ。赤ん坊は昼夜なく不規則に目を覚ます。少し大きくなると、大人と同じようにほぼ24時間周期の概日リズムが定着する。しかし青年期を迎えると世界のどの文化でも往々にして夜更かしするようになり、朝起きるのも遅くなる。いっぽう年老いてくるとあまり眠らなくなり、夜起きていることが増える。この睡眠時間帯の年代による違いはどの文化にも共通して見られ、それを互いに重ね合わせると意味が見えてくる。ワースマンはある計算を行い、このように睡眠時間がずれているせいで、平均的な年齢分布の35人の集団なら、夜間のどの時間も必ず誰かが起きていることになると結論づけた。

・さらに睡眠には、ただ起きているか寝ているかだけの違いを超えたバリエーションが見られる。たとえば多くの文化において、異変が起きたときにすぐ行動をとることができる軽い眠り、用心深い仮眠が見られる。現代の睡眠に関する研究でもそのような浅い眠りの存在が確認されている。だれもが自覚することなくこの種の浅い睡眠を取っているが、その一方で、私たちは深い眠りも必要とする。これは脳にとって欠かせないものだが、ライオンと隣り合わせで生きる人々にとっては非常に危険な状態でもある。研究者は通常、眼球の動きによって睡眠を2つの種類に分ける。眼球の動きが速いレム睡眠(浅い眠り)と、動きが遅いノンレム睡眠(深い眠り)だ。ノンレム睡眠は睡眠の深さによってさらに4段階に分けられ、そのもっとも深い段階では、脳が熟睡して意識がまったくなくなる。つまり昏睡のような状態で、補食動物などの脅威に対してもまったく無力だ。いっぽうレム睡眠では、全身の筋肉がほぼ弛緩した状態となる。脳内化学物質の2つの経路が作用して、眼球以外のすべての筋肉が麻痺するのだ。そうなる理由はわかっていないが、夢に反応してケガをするのを防いでいるのではないかと考えられている。夢を見るのもこのレム睡眠の段階だ。レム睡眠中に筋肉が弛緩しない障害を持つ人は、しばしば夢に反応してケガを負う。

・ワースマンは、睡眠には段階があるので社会的環境が重要となってくると言う。眠っているときの私たちは、つねに完全に意識を失っているわけではない。むしろ睡眠中の脳は重要な任務を遂行していて、その任務には、睡眠のある段階から別の段階へのギアチェンジも含まれる。そして正しいギアチェンジを行うには、周囲に気を配り、その信号を読み取って、今が安全かどうか、無防備なほど熟睡してもいいかどうかを判断しなければならない。つまり正しく眠るには、周囲で何が起きているかに注意し、その情報をもとに心身が必要とする睡眠の段階に進んでいかなければならないのだ。そういう意味では、防音室に閉じこもって寝るというのは最悪の寝方かもしれない。一人きりで寝るというのも同じだ。ほぼすべての文化において家族が一緒に寝ることが、交互に眠るのと同じく当たり前になっている理由が明かされつつある。私たちは眠っている間も周囲からの情報に気を配り、安全かどうかを判断している。ほかの人のくつろいだ会話や動き、火のはぜる音。そのようなかすかな音が安全を知らせる信号となって、最も深い眠りに入っていいかどうかを教えてくれているのだ。

・幼児は本能的に自らの脆弱さを知っているので恐ろしい動物の夢を見るのであり、彼らは大人以上に安全の信号に頼っているのだ。ワースマンは、ほかの文化圏の人が、西洋では赤ん坊を一人で寝かせていることを知るとたいてい眉をひそめると書いているが、それも当然かもしれない。しかし進化的に見れば、睡眠に関わるのは何も周囲の人間だけではない。現在の私たちの孤独な状況を打開し、進化的に正しい睡眠を取り戻すヒントがそこにあるかもしれない。人類学の研究によると、ほとんどの文化で人々は火の音に多大な注意を払っているが、それはただ赤ん坊のやけどを心配をしているからだけではないようだ。たとえば火の燃える音に変化があれば、火が消えそうだ、眠りを浅くして警戒せよ、という合図を示し、ぱちぱちと燃える音が続いているようなら、深く眠っても大丈夫だという知らせになる。もっともだから火のそばで寝るべきだというつもりはない。ただ似たような音を探せばいいのだ。録音した音であっても。動物も睡眠の助けとなる。牧夫は、牛や羊がゆったりと反芻する音や、落ち着いた呼吸の音が聞こえていれば周囲に補食動物はいないと判断し、安心して眠ることができる。また多くの人は犬のリズミカルないびきを聞けば安心し、くつろぐことができるのだ。もし何か異変が起きれば犬が教えてくれるだろうから。以上のことから結構している人やペットを飼っている人のほうが、独身の人より長生きするという疫学上の発見について、なぜなのか説明がつくかもしれない。つまり前者のほうがより熟睡できるからなのだ。

・私たちは紫外線B波を知覚しないが、日光を30分間浴びると、その働きによって皮膚はビタミンDを1万1Uから2万IU生成する。このビタミンDは体にとって必要不可欠なもので、欠乏すると病気になる。子供の場合、深刻なビタミンD不足はクル病を招く。また子供でも大人でもビタミンD不足は大腸がん、乳がん、前立腺がん、高血圧と心疾患、変形性関節症、そして自己免疫疾患のリスクを高める。これらすべては、天気のいい日に戸外で過ごす時間を増やすだけで防ぐことができる。実に簡単だ。

・自然との関わりというテーマの興味深い点は、それがこれまで本書で取り上げてきたさまざまな問題とすべてつながっているように思えることだ。だから、まず自然界と人間との関係を確かめれば、高血圧、運動不足、自己免疫しっかん、うつなどすべてが解決へと向かうだろう。たとえば睡眠障害を専門とする医師が、たまたまビタミンDサプリメントを摂取した患者の睡眠パターンが改善したことを発見した。衛生仮説を思い出していただきたい。現代人、とりわけ都会で暮らす人々に自己免疫疾患が急増しているのは、環境があまりにも清潔なため、免疫系が現実の的を失い、力を持て余して暴れているからではないかというのがそれだ。私たちはフル装備の微生物に囲まれ、それらと闘いながら進化してきた。そのため微生物がいない状況では、特に体内の生態系に問題が起きる。健康でいるには、体の中の生態系が外の生態系と結びついていなければならない。両者を結びつけるには、無菌の人工的環境から外に出て、自然の中で過ごす必要がある。たとえば筆者はかねてより、子供は戸外で土を掘ったり日を浴びたりして過ごさせ、自然との結びつきを深めさせたほうがいいと訴えてきた。この処方箋の効き目は研究結果で実証されているし、何よりきっと子供は喜ぶだろう。

・現代のサン人は依然として砂漠で持久狩猟を行っていて、観察者は彼らが水をあまり飲まないことに気づいた。エリザベス・マーシャル・トーマスは、サン人の狩りをする男たちと、食物を採集するために日がな一日、炎天下を歩き回る女たちの一日に飲む水の量は、水筒代わりのダチョウの卵殻1個分にすぎないと書いている。つまりサン人は、現代のランナーが30分ごとに飲むべきとされる量の水で、丸一日、灼熱の半砂漠を走り続けることができるのだ。南アフリカの研究者ティム・ノークスはこの問題について広範な研究を行い、ランナーの飲むべき水に関する現代の過剰なアドバイスは、実際に過剰なのだということをかなり明確に示した。彼が集めたデータは、「大量の水を飲め」というアドバイスが間違いだということを示している。ノークスの調査によると、マラソンでは往々にして、過度の脱水状態に陥っているランナーが勝つそうだ。さらに重要なのは、脱水から深刻な体調不良を起こした人はいなかったのに対し、推奨される量の水あるいはスポーツドリンクを飲んだランナーの中に、重篤な状態に陥った人がいたことだ。死者も出た。じつのところ、運動、とりわけ暑い日のランニングはバソプレシンの放出を促し、その働きによってランナーの体は水を外に逃さなくなる。それがサン人が砂漠でうまくやっていける秘訣なのだ。

・進化が私たちの幸福に無関心であることを考えたとき、最終的に行き着いた答えが社会的絆だったことを覚えているだろうか。脳、運動、食事、気配り、睡眠、そのすべてに、他者とうまくやっていくこと、すなわち共感力と利他性が求められる。この共感力と利他性は、「最も社会的な動物」という人間の際だった特徴の軸であり、ほかのどの特性よりもはるかに脳の力を必要とする。つまり共感力と利他性は、人間にとって非常に重要な要素なのだ。その理由は、長く補食動物の餌だったという人間の進化の歴史を振り返れば了解される。ストレスや不安、恐怖を乗り越えて生き延びるためには、共感力と利他性が欠かせなかったからだ。

・呼吸の調節はヨガの軸となるものだが、瞑想や、さらには認知行動療法といった現代の「科学的根拠に基づく医療」においても重視されている。リラックスして、深く息を吸って、吐く。呼吸を調節すると脳も落ち着きを取り戻し、不安や恐怖に対する本能的な反応を抑制することができる。ヨガのように神経を集中させるものだとそれがよく実感できうが、昔から広く行われていたことにも同様の効果がある。たとえばグレゴリア聖歌、アフリカから連れて来られた奴隷が苦難を耐え忍ぶために歌った労働歌、聖歌から発展したブルース、スコットランド系アイルランド移民の歌に源流を持つブルーグラスなども人々の心を癒したはずだ。事実、自律神経系を軸とするこのシステムには音楽-特にポーガスが「韻律」と呼ぶものが深く絡んでいる。韻律とは、音楽、歌唱、詩、詠唱のリズムや抑揚のことだ。動物や赤ん坊に話しかける言葉や、子供が母親に語りかける言葉によく表れる。サン人がライオンに話しかけるときの舌打ち音を多用する言葉もその一つの形態だ。遠い祖先の遺物の中に、奇妙なもの、たとえばサギの足の骨から作った笛などが見つかるのはそういうわけだ。5万年前に人間を人間たらしめる文化の進歩が起きた。音楽や音楽の痕跡が見つかるのは、それ以降の遺跡に限られる。以来、音楽は普遍的な文化となり、音楽を奏でない文化や民族はない。しかしそのことはまた、サギの足の骨がiPodに変わったことで、何かが失われたことを示唆する。それは仲間と車座になって歌ったり拍子をとったりする楽しみだ。精神科医で神経科学者のイアン・マギルクライスtは、人間の発達において音楽は言語より前から存在していたと述べている。それは音楽の方がより重要でより必要であり、鳥やクジラといったほかの動物の進化においても、すでに音楽は存在していたからだ。言葉が可能にするのはコミュニケーションだけだが、音楽や調子や韻律といった音楽の要素は他者との関わりを容易にする。動物、さらには猛獣とさえ、音楽によってつながることができるのだ。そして音楽を奏でたり、リズムをとったりするときには、呼吸も重要な役割を果たす。

・「トラウマとは動けなくなることです」とヴァンダーコークは言った。「だから、みんなでリズミカルに体を動かすとそれは改善します」

。数十年に及ぶ試行錯誤の末に、彼は、体を動かすのがいいという結論にいたったのだ。虐待を受けた人、特に子供の時に虐待された人がしていることは、「立ちすくむ」というごく当たり前の適応反応にすぎない。トラウマがもたらす反応は、精神の病でもなければ、遺伝子やニューロンの故障でもない。異常な状況に対する当たり前の反応であり、それは進化が私たちに与えた道具なのだ。そして進化は、危険が去ると平常の状態に戻るように私たちを作ってきた。

・部屋に一組の母親と幼児がいる。幼児は力とよりどころと勇気を求めて母親にしがみついているが、それらを得ると、母親から離れ、あちこち探検する。しかし、何かに驚いたり怯えたりすると、安心を求めてまた母親のところに戻る。そして、母親がその役割をきちんと果たせば、子供は再び探検に出る。それを繰り返して、子供は成長する。これは幼児に限った話ではない。進化は、安心と力と母親の慈しみを通して私たちを形成してきた。それらで心を満たし、多様で不思議な世界、驚異にみいた自然界へ踏みだそう。そして何かに動揺したら、愛し信頼している人々の元に戻り、休み、成長しよう。幸せとはいつも安全で、食べ物があり、心地よく過ごせることではない。むしろ両極の間でバランスを取り、軽やかに優雅に両極を行き来することにこそある。幸せは、ライオンに語りかけるすべを学ぶことから生まれるのだ。

良かった本まとめ(2017年上半期)

<今日の独り言>

Twitterをご覧ください!フォローをよろしくお願いします。

「GO WILD 野生の体を取り戻せ!」の購入はコチラ

「GO WILD 野生の体を取り戻せ!」の購入はコチラ

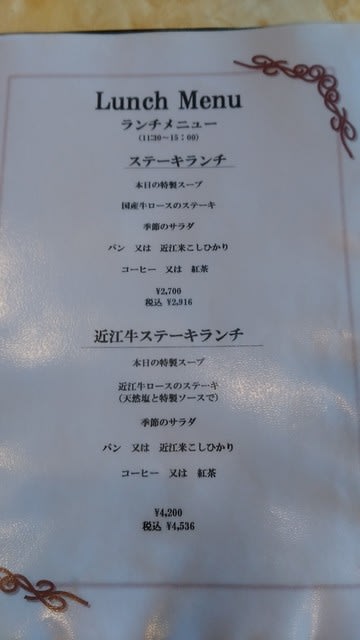

↑近江牛認定書

↑近江牛認定書

「結局、「すぐやる人」がすべてを手に入れる」の購入はコチラ

「結局、「すぐやる人」がすべてを手に入れる」の購入はコチラ

「最後の秘境 東京藝大 天才たちのカオスな日常」の購入はコチラ

「最後の秘境 東京藝大 天才たちのカオスな日常」の購入はコチラ