「地理女子が教える ご当地グルメの地理学」の購入はコチラ

「地理女子が教える ご当地グルメの地理学」の購入はコチラ

「地理女子が教える ご当地グルメの地理学」という本は、47の都道府県別にそれら地域の地理的な特徴と関係があると思われるご当地グルメを取り上げ、その成り立ち等を地理学の観点からカラー写真等を取り入れ分かりやすく解説したものです♪

各都道府県別にメインの料理について、なぜそこで生まれたかの説明があり、その歴史や栄養、特徴等の説明があるのは素晴らしいです♪

またその他の産物・グルメについても各5点ほど説明もあるのは秀逸ですね♪

知らない食べ物も結構あり興味深いです♪

具体的に都道府県別に以下の説明があります♪

これらは各都道府県に旅行する際に参考にして、その地理をイメージしながら楽しくぜひ食べてみたいですね♪

地理の勉強と食事を一緒に楽しめ一石二鳥です♪

北海道:石狩鍋

(ビール(札幌市)、松前漬け、室蘭やきとり、いももち(おもに道東・道央)、夕張メロン、ジンギスカン)

青森県:津軽ラーメン

(じゃっぱ汁、貝焼き味噌(陸奥湾沿岸)、桜鍋(五戸町)、にんにく漬(田子町ほか南部地方)、アップルパイ(弘前市))

岩手県:まめぶ汁

(南部せんべい、いちご煮(久慈市など三陸北部)、もち料理(一関市、平泉町など県南部)乳製品、鯖の冷燻(宮古市)、わんこそば(盛岡市、花巻市))

宮城県:フカヒレ

(笹かまぼこ、カキ料理(松島町)、温麺(白石市)、はっと(渡米地域など)、ずんだ餅)

秋田県:稲庭うどん

(いぶりがっこ(おもに県南の内陸部)、あさづけ、きりたんぽ鍋(おもに県北部)、ジュンサイ料理(三種町など)、ハタハタ寿司)

山形県:サクランボ

(いも煮、月山筍の料理(月山周辺)、だだちゃ豆の味噌汁(庄内地方)、むきそば(酒田市)、塩納豆(庄内地方))

福島県:こづゆ

(喜多方ラーメン(喜多方市)、ニシンの山椒漬け・いかにんじん・棒たら煮、凍み餅(中通り)、モモ(福島市周辺)、メヒカリ料理(浜通り))

茨城県:ほしいも

(アンコウ鍋(太平洋沿岸地域、おもに北茨木市や大洗町)、納豆、レンコン料理(霞ヶ浦周辺)、栗スイーツ(笠間市)、しもつかれ(茨城県、栃木県一帯))

栃木県:かんぴょう

(ようかん(日光市)、アユの塩焼き(那珂川流域など)、イチゴ、餃子(宇都宮市)、温泉トラフグ、佐野ラーメン(佐野市))

群馬県:おっきりこみ

(すき焼き、味噌おでん、峠の釜めし(安中市のJR横川駅)、水沢うどん(渋川市))

埼玉県:カエデ糖菓子

(川越いも(川越市周辺(三富地域))、せんべい(草加市)、ナマズ料理(吉川市)、フライ(行田市))

千葉県:醤油

(太巻き寿司(房総半島)、なめろう(房総南部、九十九里地域)、落花生味噌、すずめ焼(香取市周辺)、クジラ料理(房総南部)、はかりめ丼(木更津~富津))

東京都:深大寺そば

(握りずし、佃煮(発祥は中央区佃)、くさや(伊豆諸島)、ウド(立川市周辺)、小松菜)

神奈川県:崎陽軒のシウマイ

(かまぼこ(小田原市)、マグロ料理(三浦市)、カレー(よこすか海軍カレー)(横須賀市)、豚ホルモン焼(厚木シロコロ・ホルモン)(厚木市))

新潟県:笹団子

(鮭の鮭びたし(村上市)、かんずり(妙高市)、きりざい(魚沼地方)、笹寿司(上越地方))

富山県:ぶり大根

(昆布、ホタルイカ料理(富山湾沿岸)、鱒寿司(富山市)、細工かまぼこ、シロエビ)

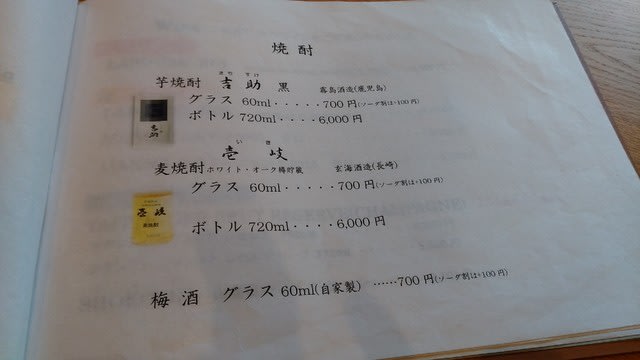

石川県:俵屋のじろ飴

(いしるの貝焼き(能登地方)、かぶら寿司(加賀地方)、ゴリ料理(金沢市)、治部煮(加賀地方)、加賀野菜(金沢市))

福井県:油揚げ

(浜焼き鯖(小浜市)、越前ガニ(沿岸部)、羽二重餅)

山梨県:煮貝

(ワイン(甲州市勝沼)、せいだのたまじ(上野原市棡原)、めまき(富士河口湖町)、鳴沢菜料理(鳴沢村)、ほうとう)

長野県:角寒天

(信州そば、おやき(北信地方)、すんき漬け(木曽地方)、鯉こく、干し柿(伊那地方))

岐阜県:栗きんとん

(鮎料理(長良川流域)、へぼ料理(東濃地方)、漬け物ステーキ(飛騨地方)、玉みそ(関市)、朴葉みそ)

静岡県:うなぎ料理

(静岡おでん(静岡市周辺)、魚介の干物(伊豆半島)、サクラエビのかき揚げ(静岡市清水区由比など駿河湾沿岸)、茶、焼きそば(富士宮市))

愛知県:味噌煮込みうどん

(菜飯(三河地方)、タコ料理(日間賀島、篠島など)、かりもりの漬け物(尾張地方)、喫茶店のモーニングサービス、ひつまぶし(名古屋市))

三重県:さんまずし

(焼きハマグリ(桑名市周辺)、アワビ(志摩半島)、餅菓子(伊勢神宮付近や参宮街道)、かたやき(伊賀市)、ゆでシャコ(三河湾・伊勢湾沿岸)、手こね寿司(志摩半島)、伊勢うどん(伊勢市))

滋賀県:ふなずし

(しじみ汁(琵琶湖岸)、鯖料理(高島市朽木)、鴨鍋(湖北地方)、琵琶湖の幸、梅花藻うどん(米原市))

京都府:京料理

(漬物、川床料理(京都市)、にしんそば(京都市)、松茸の土瓶蒸し(丹波地方)、肉じゃが(舞鶴市)、抹茶スイーツ))

大阪府:白味噌雑煮

(たこ焼き、ウイスキー(島本町山崎)、もみじの天ぷら(箕面市)、水なすの漬物(泉州地域)、うどん)

兵庫県:明石焼き

(ビーフステーキ、西洋菓子(神戸市)、日本酒(神戸市、西宮市)、黒豆煮(丹波地方)、玉ねぎ料理(淡路島))

奈良県:柿の葉寿司

(葛餅(吉野地方)、そうめん(桜井市)、ゆべし(十津川村)、獣肉料理)

和歌山県:はちみつ梅干し

(金山寺味噌、高野豆腐、まぐろ料理(那智勝浦町など)、早ずし)

鳥取県:砂たまご

(松葉ガニ(日本海沿岸)、いもぽた(弓ヶ浜半島)、おこわ(大山周辺)、カレー、ばばあ鍋(岩美町など)、白イカ丼(日本海沿岸))

島根県:しじみ汁

(あご野焼き、箱寿司(岩見銀山周辺)、ぜんざい、こしょみそ(隠岐諸島))

岡山県:フルーツパフェ

(鯛の浜焼き、どどめせ(瀬戸内市)、鮒めし(倉敷市)、ままかり寿司)

広島県:カキの土手鍋

(あなご飯(宮島)、タコ料理(三原市など)、ワニ料理(備北地方)、美酒鍋(東広島市西条)、尾道ラーメン(尾道市))

山口県:岩国寿司

(ふく料理(下関市)、夏みかん(萩市)、茶がゆ(県東部)、ごぼう巻(萩市))

徳島県:鳴門鯛のわかめ蒸し

(そば米雑炊(祖谷地方)、ボウゼの姿寿司、なると金時(鳴門市など)、阿波番茶(上勝町、那賀町相生地区))

香川県:讃岐うどん

(あん餅雑煮、てっぱい、いりこ飯、オリーブ製品(小豆島))

愛媛県:霧の森大福

(じゃこ天(宇和島市など南予地方)、宇和島鯛めし(宇和島市)、柑橘類、やきとり(今治市)、いずみや(新居浜市))

高知県:室戸キンメ丼

(カツオ料理、皿鉢料理、川海苔(四万十市)、ユズ製品(中芸地域))

福岡県:八幡餃子

(明太子、豚骨ラーメン、もつ鍋、がめ煮(筑前地方))

佐賀県:イカの活きづくり

(海苔(有明海沿岸)、須古寿司(白石町須古地区)、松浦漬(唐津市呼子町))

長崎県:卓袱料理

(ちゃんぽん(長崎市)、かんざらし(島原市)、いりやき(対馬))

熊本県:球磨焼酎

(馬刺し、からしれんこん、高菜めし(阿蘇地方)、コノシロの姿寿司(八代海沿岸))

大分県:地獄蒸しプリン

(ブリのあつめし(佐伯市)、ごまだしうどん(佐伯市)頭料理(竹田市)、乾しいたけ、関あじ・関さば(大分市))

宮崎県:菜豆腐

(冷や汁、地鶏の炭火焼き、マンゴー、魚うどん(日南市))

鹿児島県:黒酢

(つけあげ、鶏飯(奄美大島)、キビナゴ料理、かるかん、桜島大根(鹿児島市桜島))

沖縄県:ラフテー

(沖縄そば、ゴーヤーチャンプルー、島豆腐、サーターアンダギー)

「地理女子が教える ご当地グルメの地理学」という本は、地理だけでなくグルメにも詳しくなりとてもオススメです!

以下はこの本のポイントなどです♪

・北海道の石狩川では鮭の産卵が多くなされます。これは石狩川が散乱に適した地形を持つことを意味します。鮭はどこでも卵を産むわけではありません。動物の卵は温める必要があるというイメージを持たれていると思いますが、鮭も例外ではなく、温かいところに産みます。北海道の冬は寒く、空気と触れる河川の表面温度は下がりますが、地下水は1年を通して温度があまり変わりません。そのため地下水がある河床は温かいということがわかります。鮭は地下水が湧き出る湧水域に卵を産んでいます。

・夕張の土壌は水はけの良い火山灰質で、メロン栽培に向いています。夕張は山間に位置するため、広大な土地で大量生産できる農作物を栽培しても同じ道内での競争に勝てないのですが、手間のかかる高価なメロンだからこそ、狭小な土地しかない夕張でも成り立ったといえます。

・千葉県で醤油づくりが盛んになったのは、和歌山県から醤油づくりが伝わってきたからです。「勝浦」「白浜」など、両県に共通の地名があることから、その関係性が見てとれます。ではどうして千葉県なのでしょうか。その答えは千葉県の風土の中にあります。ここでは醤油の主要な産地である銚子と野田について見ていきましょう。醤油の原材料は、大豆・小麦・塩です。まずはこれらが揃わないと話になりません。銚子・野田ともにこれらを利用できる場所にありました。大豆は常陸地方から、小麦は下総・武蔵地方から、塩は行徳から仕入れることができたのです。武蔵・下総はどちらも武蔵野台地、下総台地と呼ばれる台地上にあり、比較的乾燥した地域で小麦栽培に向いていました。銚子に関しては黒潮と親潮がぶつかるところで、温暖湿潤であり、醤油づくりに最適な紀州の気候とも似ています。また銚子は利根川河口、野田は利根川と江戸川の間に位置する地域であるため、原材料の仕入れ・醤油の輸送に水運を用いることができました。幕府が江戸に移ってしばらくの間は関西の醤油をわざわざ取り寄せて使っていましたが、千葉県の醤油がだんだんと台頭し、今となっては一大産地となっているのです。原材料がそろい、水運を使って醤油を輸送できる場所にあった2つの町だからこそ、醤油づくりが発展したのですね。

・かんずり(妙高市)

妙高産の唐辛子と麹、柚子、塩を用いて3年かけてつくられる発酵調味料です。冬の3~4日間、塩漬けした唐辛子を雪にさらすのですが、塩を抜くだけでなく唐辛子のアクを雪が吸い取る効果もあるため、やわらかい辛みになります。食べると体が熱くなるので冬の妙高では重宝します。白銀の雪上に真っ赤な唐辛子がさらされる様子は妙高の冬ならではの光景です。

・ご存じの通り、山梨県は「海なし県」です。よって山梨県ではアワビは獲れません。それに加え、山梨県は四方を山々に囲まれており、新鮮な海産物を運び込むのも大変な地です。しかし、海から離れているからこそ煮アワビが誕生したのです。こういう物語があります。駿河で獲れたアワビを醤油漬けにし、馬に乗せて甲斐まで運んだところ、馬の体温で温められて甲斐に着く頃にはちょうどいい塩梅で醤油がアワビに染み込んだ、と。平坦な道を速く行くのではなく、山道をゆっくり進むことでできあがった逸品です。ゆっくりとはいえ、あまりにもゆっくりではさすがに腐ってしまいます。そこで重要になってくるのが中道往還という道です。これは甲斐と駿河を結ぶ(甲府~吉原)最短ルートで、馬に乗れば駿河を出て1日半で甲斐に到達することができたそうです。標高が高いところを通るため夏場でも涼しく、生の海産物を運ぶのに適していました。ところで山梨県は海産物を好む土地柄であることをご存じでしょうか。一人当たりの寿司屋数が日本一、マグロの消費量が2位になったことがあるくらい山梨県では海産物が人気です。それは昔から、この中道往還を通して駿河から魚が運ばれたからでしょう。海辺から内陸まで生魚を腐らせることなく運べる限界を「魚尻線」といい、甲府はちょうどその線上に位置します。そのため駿河からたくさんの海産物が運ばれてきました。アワビもその一つで、より鮮度が落ちないように工夫したものが煮アワビであったといえます。(魚尻線:沼田~東京、直江津~長野、甲府~吉原(静岡県)、糸魚川~松本、東岩瀬~高山、新城~豊橋、馬籠峠~名古屋、関~名古屋)

・「信州そば」は、長野県でつくられるそばの総称です。山地が多く土壌がやせ気味で、気候も寒冷なため、長野県は稲作にはあまり向かない地域ですが、逆に、やせた荒れ地は水はけがよく、また、昼夜の気温差が大きいことも、ソバの栽培にとっては適した環境といえます戸隠や乗鞍などの名産地が全国に知られています。「戸隠そば」や信濃町黒姫山麓一帯に育つソバは「霧下そば」と呼ばれています。霧の発生する高冷地の地形的条件を利用してつくられることにその名は由来します。信州そばに欠かせないワサビの生産量は長野県が日本一です。きれいな湧水が豊富に得られる安曇野市がおもな産地となっています。

・鮎料理(長良川流域)

アユは岐阜では「県の魚」に制定されている魚で、清流・長良川を象徴する存在です。長良川は流れが澄んでいるため川底に良いコケがたくさん育ち、アユが棲みやすい環境が保たれています。伝統のアユ漁「鵜飼」が今なお残り、塩焼きやなれ寿司、鮎ご飯など、さまざまな料理で味わえます。

・浜名湖でうなぎの養殖が盛んになった理由の一つ目は、年間平均気温が比較的高いことです。うなぎは水温が10℃以下になるとエサを食べなくなってしまうそうです。二つ目の理由は、浜名湖にシラスウナギがたくさん生息していたことです。シラスウナギはうなぎの稚魚で、12月から4月にかけ、黒潮にのってグァム島辺りの海域から日本にやってきます。自然資源であるシラスウナギに好まれる環境が浜名湖にあったからこそ、うなぎを養殖することができたのです。三つ目の理由は、地下水に恵まれていたことです。地下400mからくみ上げる地下水にはミネラルが豊富に含まれており、うなぎの養殖に適していました。地下水は三方原台地から供給されます。この台地はかつて天竜川の扇状地が隆起して形成されたものです。四つ目の理由は、東海道の中間地点であったことです。大消費地である東京や大阪と鉄道でつながっていたことが「浜名湖のうなぎ」というブランドを獲得できた要因の一つでもあるでしょう。五つ目の理由は、エサが豊富にあったことです。浜名湖沿岸や奥三河、さらに天竜川上流の諏訪湖周辺などの養蚕が発達していた地域では、サナギの処理に困っていました。そこでサナギをうなぎのエサにし、養蚕地側の処理問題と、養殖地側の大量に必要なエサの問題を解決しました。大量に安くエサを調達できたことが養殖成功の鍵でした。このように浜名湖にはうなぎに適した環境が揃っており、養殖が盛んになったのも納得がいきます。

・愛知県や岐阜県でよくある「喫茶店のモーニング」は、一宮市から始まったとされています。一宮は平安時代から続くともいわれる繊維産業で栄えた町です。戦後の最盛期、業者たちは機械音で騒々しい工場ではなく、喫茶店に場所を移して商談や打ち合わせを行っていました。そうした常連客へのサービスとして喫茶店がモーニングサービスを提供するようになり、それが名古屋や隣県の岐阜にも広まっていきました。

・都のある京都には、各地方から物質が集まってきました。京料理は他地域の食材で発展したといっても過言ではありません。北の方からは北前船で塩干物・するめ・貝柱・昆布などが運ばれてきて、京料理の発展に大きな影響を及ぼしました。比叡山を挟んだすぐ東側に琵琶湖などの食材調達地もありますが、もし京都近辺からしか物資を調達していなければ京料理は今とは違う姿だったかもしれません。また、京料理には欠かせない京野菜も外から入ってきて京都に定着したものです。伏見唐辛子や聖護院かぶ、九条ネギなどが有名です。これらはもともと他府県の野菜ですが、京都の気候に適していたため京都に根付きました。精進料理には野菜は欠かせず、おばんざいなども野菜が中心であるため、京料理を語る上で京野菜は非常に重要な食材です。季節感を大事にする京料理にとって、旬がある野菜は季節を表現する役割も果たしているのでしょう。もし京都が山に囲まれた地形を持っていなければ、都が置かれなかったかもしれません。都が置かれなければ、独特な食文化が生まれなかったかもしれません。そう考えると、京料理がもっと魅力的に感じられませんか。

・大阪の白味噌雑煮のだしとしては、おもに昆布が使われています。昆布だしは大阪の料理を語る上で非常に重要な位置を占めるものです。しかしよくよく考えて見ると、昆布は約9割が北海道産であり、遠く離れた大阪の地で昆布だしが主流というのは少し不思議に思えてきます。では、なぜ鰹ではなく昆布なのか、その理由を探ってみましょう。理由としては北前船の存在が大きく影響してきます。鎌倉時代、北海道から北陸へと物資を運ぶための西廻りルートが開拓され、北陸に運ばれた昆布は陸路で京都・大阪方面にやってきました。さらに江戸時代に航路が拡大すると、下関を経由して大阪まで船が到達するようになります。この船のことを北前船といいます。これのおかげもあり、大阪には全国各地から物資が集まってきて、「天下の台所」と呼ばれるほどになったのです。大阪以外でも、北前船の寄港地には昆布料理が多く見られます。たとえば富山の昆布締め・昆布かまぼこや、沖縄のクーブイリチーという昆布の炒め物などです。北前船の航路は、このような昆布文化をもたらしたことから「昆布ロード」とも呼ばれています。鰹だしがまったく使われないというわけではありませんが、大阪で昆布だしが定着したのにはこのような背景があったのですね。大阪で昆布が採れるわけではないというところに面白みがあります。

・奈良県は全国でも有数の柿の産地で、特に五條市などの栽培が盛んです。「柿食へば鐘が鳴るなり法隆寺」という有名な句があることから、古くよりそうであったことがわかります。そのため、お寿司を何かでくるむにあたっては、柿の葉をわざわざ探して利用したわけではなく単にそこにあったからお寿司を包んでみたという側面もあるのではないかと思います。ここで浮かぶ疑問は、なぜこの地域に柿が多かったのかということです。奈良の柿は標高100~400mのところで栽培されますが、そこでは年間平均気温が14~15℃と柿の生育に適切な気温となっています。また紀ノ川という川の伏流水に恵まれ、豊潤な水を含んだ土壌は柿にとって好条件でした。それゆえに、この辺り一帯は柿の産地として栄えることができたのです。また奈良県には海がないため、お寿司が名物であることに違和感を覚える方もいらっしゃるかもしれません。しかし、海がないからこそ魚を食べるための工夫がなされ、柿の葉寿司のような逸品が生まれたのです。その工夫は浜塩と呼ばれています。熊野灘で獲れた魚は熊野街道や紀ノ川を利用して運ばれていましたが、普通に運んでは途中で腐ってしまいます。そのため、大量の塩を魚のお腹に詰め込んで魚が傷むのを遅らせる方法をとりました。当初、柿の葉寿司に使われていたのはサバですが、サバを運び終えることにはいい塩梅の塩サバになっていたということです。山の幸と海の幸が出合って生まれた柿の葉寿司。紀ノ川が良い役割を担い、その二つを出合わせたともいえるでしょう。

・静岡県の浜名湖のうなぎと同様、広島県でカキの養殖をするのにも環境が整っている必要があります。カキの養殖はエサを与えずに行われるため、周りの環境が非常に重要です。その環境条件を詳しく見ていきましょう。まず一つ目に、波が穏やかであることです。広島湾は島や岬に囲まれた閉鎖的な内湾で、それらが波の衝撃を吸収してくれるため波が静かなのです。養殖するためにいかだを設置しますが、波が激しいといかだが流されてしまいます。二つ目は水温です。広島湾の水温変化はカキの生態とうまくマッチングしたものとなっています。産卵期の6~8月には23~25℃の水温が必要であり、広島湾のほどよい水温上昇はカキの産卵に刺激を与えています。秋になって水温が下がると、カキはグリコーゲンの蓄積を開始し、身入りの良いカキになります。広島湾の環境は、水温変化に敏感なカキの成長に対応しているのです。三つ目は河川の存在です。広島湾には太田川などの比較的大きな河川が流入し、陸から窒素やリンが運ばれてきます。これにより植物プランクトンが増加し、カキのエサとなります。また梅雨から夏にかけての雨で大量に河川から注がれる水により、湾内の塩分濃度が薄まります。カキは塩分濃度が薄い海水を好むため、これは好条件となります。おいしいカキを養殖するにあたって必要な条件が広島湾にはそろっているといえますね。

・土壌もお茶の良し悪しに影響してきます。中央構造線は日本を横断する日本最大級の断層で、それに沿って圧力がかかり、岩石の性質が変化します。愛媛県の新宮村はその三波川変成帯上に位置し、土壌には緑泥片岩が多く含まれています。緑泥片岩は広域変成岩であり、温度や圧力による変成作用を受けてできたもので、これにはお茶の香りをよくする効果があるそうです。また、お茶は酸性土壌を好みますが、緑泥片岩はケイ酸塩岩なのでこれもお茶に適したものといえます。新宮村はお茶を栽培するのに絶妙な位置にありますね。このお茶を使用した霧の森大福が人々の心をとらえるのも当然のことだといえます。

・高知県の室戸キンメ丼とは、金目鯛の照り焼きと旬の魚のお刺身をのせた丼ぶりです。キンメ丼は全店価格共通の1600円で提供されています。各店でつくった金目鯛のアラ汁をつけることも、室戸キンメ丼を名乗る条件の一つとなっています。金目鯛は真っ赤な魚で、大きな黒い目が特徴的です。照り焼きとお刺身とでは、味はもちろん食感も異なるため、室戸に行ったら両方食べてみることをオススメします。日によって仕入れられる金目鯛の数に差があるためお早めに。キンメ丼を最後までそのまま食べるのもいいですが、半分程食べたとことでアラ汁をかけ、お茶漬け風にして食べるのもおすすめです。だしの旨みが追加され、さらに贅沢な気持ちになります。

・室戸は2011年にジオパークに認定されました。ジオパークは地球を学び、楽しむ場所で、室戸ジオパークはプレートの動きを観察できる世界的にも珍しいところです。定期的にイベントも開催されています。

・知る人ぞ知る金目鯛の宝庫、室戸では西日本一の金目鯛水揚げ量を誇ります。金目鯛は水深約200~800mのところに棲む深海魚であるため、通常は陸から離れたところまで船で行く必要があります。しかし、室戸では特異な地形により金目鯛を漁港の近くで獲ることができるため、他の地域よりも新鮮な状態で私たちの元に届けられます。その特異な地形とは、海岸からすぐに海底が急峻になっていることです。静岡の伊豆が同じく金目鯛の産地なのも同じ理由です。その急峻さは、なんと地上で確認することができます。室戸岬はフィリピン海プレート沿いで起きた大地震により、土地が隆起してできた場所です。そのため、現在地上で見えている地形は、昔は海の中にあったということになります。地層を観察すると、深海生物が動き回った跡が見られますが、これが海面下にあったことの証拠となります。ちなみにこういった生物活動の跡を生痕化石といいます。大地が隆起すると、波で削られてできた海食台という平らな面が地上に現れます。隆起がくり返されることにより、海岸線に沿って平らな面が階段状になる海成段丘が形成されます。黒耳という地区では、この段丘を利用して黒耳びわが栽培されており、自然のダイナミックな力がいくつものご当地グルメを生み出していることがわかります。

・室戸の深海には金目鯛以外の魚も集まってくるため、キンメ丼の刺身は金目鯛に限らず地魚でよいことになっています。じつはこれにも深海が関係しています。室戸岬の海岸から海底に向かって伸びる急峻な地形が壁となり、南西からやってくる水の流れをせき止めます。するとせき止められた海流は壁をつたって上方向へとシフトし、海底の栄養分を海面近くに運んできてくれます。この水の流れを湧昇流といい、栄養分の湧昇によりプランクトンが増え、それを食べる魚が集まってくるという仕組みです。海底の急峻さという目に見えない部分が、大事な役割を果たしているのですね。

・製鉄に必要なのは石炭・鉄鉱石・石灰岩の3種類です。福岡県北九州市の八幡は筑豊炭田に近く、洞海湾に面しており、工場を建てるのに適した場所でした。筑豊炭田は遠賀川流域にあり、水運で若松港へ「川ひらた」という船で石炭を運んでいました。やがて石炭の産出量が増加して輸送が産出に追いつかなくなると、若松-直方間に筑豊鉱業鉄道を開通させ、鉄道での運搬を始めました。国内最大規模を誇る筑豊炭田があったからこと、八幡に製鉄所が建設されたといえます。また八幡は洞海湾に面していることから、必要な物資を外国からも輸入しやすい位置にあったのです。実際、鉄鉱石は中国から輸入していました。石灰岩に関しては日本中に有名な石灰岩地形がたくさんあるので、そこから運んでいたと考えられます。八幡から近いところだと山口県秋吉台、福岡県平尾台などが挙げられます。これらは石灰岩が雨などによって浸食されてできたカルスト地形として有名です。また工場用水は遠賀川東岸にポンプ室を設置して八幡まで運搬しました。そのポンプ室は現在も稼働しています。八幡は製鉄に必要な3原料がそろい、水も確保できる地であったため製鉄所が建てられたのですね。だからこそ、そこで働く労働者のニーズを満たす餃子が生まれたのです。

・大分県の別府は誰もが知る有名な温泉地ですが、なぜ別府で温泉が有名になりえたのか、その理由を知っている人は少ないのではないでしょうか。まず一つ目の理由として、温泉が湧き出る道が確保されていることが挙げられます。別府は別府-島原地溝帯上に位置し、二つの断層に挟まれています。この断層は九州を南北に引っ張る力によって形成されました。断層ができるということは地面と地面の間に隙間が生まれるということで、そこから温泉が湧き出してくるのです。別府八湯が断層沿いに位置しているのがその証拠となります。二つ目の理由は、水を温泉たらしめるほどの熱が得られることです。大分県は中部九州火山の影響で熱活動が盛んなため、地下温度が高くなっています。そのことを示す指標として、

キュリー点深度というものがあります。これは地温が約500℃となる地点のことで、この地点が浅ければ浅いほど、地表からの地温上昇率が高いことになります。大分県はこのキュリー点深度が浅く、地下が十分な熱を持っていることが分かります。温泉の温度が高いということは湯煙の温度も高いということで、だからこそ人々に「地獄」を連想させたのです。三つ目の理由は、豊富な水量です。別府一帯は扇状地となっており、雨を浸透させ、地下にどんどん水が溜まっていきます。この水は断層沿いで湧き出しますが、湧出エリアによって泉質が異なります。これは地下水の通るルートが違い、ルートごとに存在する鉱物の種類も異なるからです。別府が有名な温泉地になったのは、水の通り道があり、熱と水も十分に得られたからだということがわかります。そんな自然条件を感じながら温泉につかるのもまた一興です。

良かった本まとめ(2018年上半期)

<今日の独り言>

Twitterをご覧ください!フォローをよろしくお願いします。

「ヨーロッパで勝つ!ビジネス成功術」の購入はコチラ

「ヨーロッパで勝つ!ビジネス成功術」の購入はコチラ

「ラクして速いが一番すごい」の購入はコチラ

「ラクして速いが一番すごい」の購入はコチラ

「地理女子が教える ご当地グルメの地理学」の購入はコチラ

「地理女子が教える ご当地グルメの地理学」の購入はコチラ