「自分の時間を取り戻そう」の購入はコチラ

「自分の時間を取り戻そう」の購入はコチラ

「自分の時間を取り戻そう」という本は、多くの人がさまざまな理由で、忙しすぎる生活を「避けられないもの」「自分が頑張って乗り切るべきもの」として受け入れてしまっているが、本当にそうなのか?この多忙な生活を脱する方法はないのか?と具体例をいくつか挙げながら問い、そしてその解決方法としては高生産性なことに注力することや、時間の家計簿をつけて時間の無駄遣いをなくすこと、それから社会で進みつつある大きな変化等について分かりやすく説明しています♪

特に以下についてはナルホドと思いましたね♪

・社会が高生産性になれば、全国民に最低限の生活が可能になる金額の現金を毎月配布するベーシックインカムが可能になる。

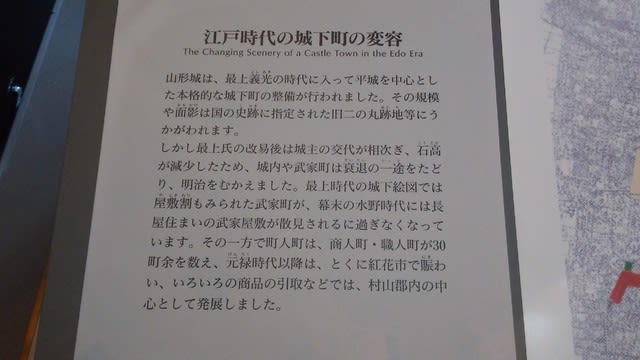

・農業の生産性は江戸時代に比べれば何十倍も高くなっている。今後更に生産性が上がれば農業従事者が少なくても食糧自給率が保てる。

・ベーシックインカム制度を導入したとき、社会にマイナスの価値を出している人が働かなくなってくれれば社会全体としてはその方がトクになる。

・社会にはまだ有効活用されずに放置されている貴重な資源がたくさんある。たとえば学校のグラウンドや校舎、歯科医院や美容院、レストラン、ビルの会議室、社用車、イベントホール等の営業時間外の店舗など。季節が反対なので、北半球と南半球の服を入れ替えれば活用できる。

・自分にとって、もっとも生産性の高い方法を理解しておき、落ち込んだときやイライラが募ったときに意識的にその方法を使えば気分転換やリラックス感といった手に入れたい成果を高い生産性で手に入れることができる

・お金と時間は両方とも見える化が重要

・生産性は、得られた成果/投入した希少資源=アウトプット/インプット

・インプットを制限するには

1.1日の総労働時間を制限する

2.業務ごとの投入時間を決める

3.忙しくなる前に休暇の予定をたてる

4.余裕時間をたくさん確保しておく

5.仕事以外のこともスケジュール表に書き込む

・無駄な時間を減らすための具体的な方法

1.「すべてをやる必要はない!」と自分に断言する

2.まず「やめる」

3.「最後まで頑張る場所」は厳選する

4.時間の家計簿をつける

・これからは空き時間、空きスペース、空き道具、空き才能など、あらゆる「有効活用されていないもの」の生産性を上げるビジネスが生まれる。生産性が何十倍にも跳ね上がる仕組みやサービス、商品が実現すれば、私たちの生活は今より格段に豊かなものになる。

「自分の時間を取り戻そう」という本は、今後のより良い幸せな人生のためのヒントが盛りだくさんでとてもオススメです!

以下はこの本のポイント等です♪

・ベーシックインカムとは、保有資産や所得の高低に関わらず、全国民に最低限の生活が可能になる金額の現金を毎月配布する制度です。そんなことは不可能だと思われるかもしれませんが、この制度が導入されれば年金も失業保険も生活保護も不要となり、そのための予算、ならびにこれらの制度を維持するために働いている人の人件費もすべて不要になる(たとえば全国にある年金事務所も生活保護課もすべて不要になる)ので、財源はなんとか確保できると試算する人もいます。実際に2016年には、スイスで大人一人に月27万円(=2500スイスフラン。子どもには625スイスフランで約65,000円)を現金支給するベーシックインカム制度の導入の是非を問う国民投票が行われました。結果は否決されましたが、現実の社会においてもすでに検討が始まっています。

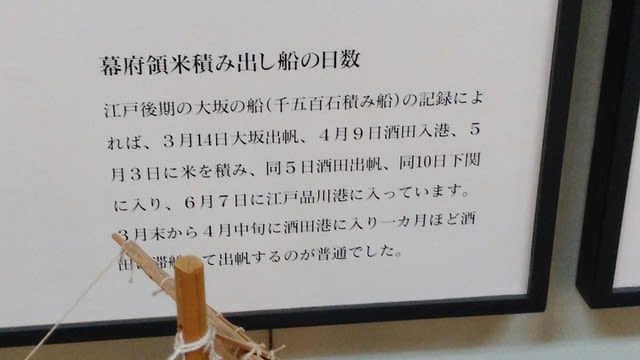

・最近出てきているのは、福祉制度としてではなく、生産性の低い人を労働市場から排除するためのベーシックインカム論です。どういうことか分かりますか?前提にあるのは、社会の生産性がむちゃくちゃに上がれば、ごく一部の人が働くだけで全員が食べていける社会になるという話です。だから大半の人は働かなくても国からベーシックインカムがもらえるようになると。そんな時代は来るはずがないと思いますか?でも、そうでもないのです。日本では江戸時代、人口の9割=数千万人が農民でした。それなのにしょっちゅう飢饉が起こり、地方では餓死する人もいるほどでした。ところが今や農業に従事しているのは、200万人ほどにすぎません。日本は食糧自給率が低いと言われますが、主食の米は今も100%自給です(むしろ余り気味で困っています)。200万人の中には野菜や果物だけを作る農家も含まれているので、実際にはもっと少ない人数で日本人全員分の米は作られています。このように農業の生産性は、江戸時代に比べて何十倍も高くなったわけですが、今後もまだまだその生産性は上がります。ロボットが種をまき、画像で田畑の様子を確認した人工知能が農業散布の時期と量を決めてドローンに指示を出すようになるまで、そんなに長くはかからないでしょう。そうして米作りの生産性が今の10倍になれば、200万人どころかたった20万人で日本人全員が食べても余る程の米が作れるようになるのです。

・日本人全員分の米が、すでにごくわずかな人が働くだけで全量まかなえるところまで来ている。これと同じことが他の食物や、工業製品、そしてサービス業でも起これば、ごく少ない人数が働くだけで冷蔵庫も自動車も製造でき、レストランもコンビニも無人営業となって小売店で働く人も不要となり、アマゾンで買った商品が自動運転のトラックで運ばれてきて、最後はロボットが家の前まで届けてくれるようになる・・・そうすれば誰も働かなくてすむ世界が本当にやってきます。もちろん働きたい人は働けばいいし、そういったシステムを作るという仕事は残ります。つまり、社会を高生産性化させていく仕組みに関わる人だけが働き、それ以外の人の仕事は消えていくのです。

・ベーシックインカム制度を導入したとき、働くことで社会にマイナスの価値を出している人の一部でも「働かなくても金がもらえるならオレは働かない!」と考えてくれるなら、社会全体としてはそのほうがトクになります。つまり価値を出していない人は今後、「給与分の金は払うから働かないでくれよ」と頼まれる時代がくるのです。資本主義は弱肉強食だと言われますが、現代社会における強者は、弱者の肉を食べたいと思っているわけではありません。彼らは単にとことんまで生産性を上げたいだけです。

・有効活用されずに放置されている放置されている貴重な資源がたくさんあります。たとえば学校のグラウンドや校舎、歯科医院や美容院の店舗、レストランなどの施設は、どれも営業時間以外はまったく活用されていません。歯科医院や美容院を新規開業しようとすれば、数千万円もの内装費や設備代、保証金がかかります。それなのにできあがった店舗は1日の半分しか利用されていないのです。もしふたりの美容師がひとつの美容院を、朝と夜の12時間ずつに分けて借りられたらどうなるでしょう?都会では夜遅くや早朝に美容院に行きたい人もたくさんいますよね?そういう場所では家賃も高いのだから、24時間を二人の美容師が分けて使えば、家賃負担は半分ですみます。そしてスペースも設備も今の倍、有効活用されます。今存在しているのは、ビルの会議室や社用車、車内のイベントホールなどを貸し出すサービスくらいですが、今後はそういった店舗のシェアビジネスも始まるでしょう。ご存じのように、地球は南半球と北半球で夏と冬が反対です。北半球の人は夏の間、冬服を活用せず、自宅のクローゼットに放置していますが、将来は、その冬服が夏の間だけ(冬である南半球に送られて)活用されるといったことさえ起こるかもしれません。そうなれば、洋服という資源の活用度レベル=生産性も今の倍になるのです。

・「今、自分が手に入れたいモノを手に入れるための、もっとも生産性の高い方法はなんなのか?」と問い続けていれば、なにをするにも生産性がどんどん高くなります。手に入れたいのが物理的なモノだけではなく、「安らぎ」や「気分転換」であったり、「革新的なアイデア」や「ユニークな発想」であっても同じです。なにを手に入れるにしても生産性の高い方法と生産性の低い方法があるのですから、「これを手に入れるためのもっとも生産性の高い方法はなんだろう?」と常日頃から意識的に考える癖をつければ、限られた時間やお金、そしてエネルギーを最大限に有効活用でき、欲しいモノを手っ取り早く手に入れられるようになるのです。

・2016年の夏に報道されたあるニュースは多くの人を驚かせました。血液の癌と診断され東京大学医科学研究所に入院した60代の日本人女性の治療にあたり、医師は2種類の抗がん剤を処方します。しかし回復は遅く、敗血症など重い副作用も発生しました。そこで医師は2000万件ものガン関連の医学論文が入力されたIBM開発の人工知能ワトソンに女性の遺伝子情報を読み込ませました。するとワトソンはわずか10分で女性の病気が「二次性白血病」という特殊なタイプのガンだと診断。抗がん剤の変更を提案してきたのです。そして医師がその抗がん剤を使ったところ、なんと女性は数か月で回復、退院することまで可能になりました。これは人工知能により患者の命が助かった日本で初めての臨床例と言われています。医師のように高度な知能労働と考えられているような分野でも、人工知能のほうが得意な仕事はこれからもたくさん出てきます。

・ではどんな仕事なら淘汰されにくいのか?それは、キカイに任せても大きく生産性が変わりそうにない仕事です。人工知能もロボットも作るのにコストがかかります。生産性が何割か上がるだけという仕事については置き換えは進みません。レストランのオーナーシェフの仕事を考えてみてください。旬の野菜や魚を仕入れ、季節ごとにオリジナルメニューを考え、ネーミングと価格を決めてメニューに載せ、顧客のオーダーが入ってから料理を作る。時には料理について客とうんちく話をする。こういう仕事をキカイに任せても「ものすごく生産性が高くなる」という感じはしませんよね。個人宅を訪れ、片付けや収納のアドバイスをしてくれるような仕事も、キカイにやらせたからといって生産性が大幅に高まるとは思えません。でも、子どもにかけ算や割り算を教える仕事は、キカイのほうが圧倒的に生産性が高そうだと思いませんか?

・大半の人が「希少だ=いつも足りない!」と感じているお金と時間。どちらも重要な希少資源ですが、このふたつには大きな違いがあります。それは「お金は見えやすいが、時間は見えにくい」ということです。

・今の私は1日4時間しか頭が動かないので、やるべきことが増えてくると、今日の頭が動く貴重な4時間を何にどれくらい使うべきかと真剣に考えます。その4時間以外は、掃除や料理、ネットサーフィンやゲームなど「頭を動かさなくてもよいコト」にしか使えないからです。このため私のTo Do List(やるべきことのリスト)は、

・頭が動くときにしかできないTo Do List

・頭が動かない時間でもできるTo Do List

の二つに分かれています。具体的にはこんな感じですね。

<頭が動くときにしかできないTo Do List>

①取材メモを整理して記事の骨格を作成

②講演内容の検討(メッセージと構成の決定)

③次回イベントの設計

④私的なトラブルの解決法について考える

⑤将棋の練習

<頭が動かない時間でもできるTo Do List>

①風呂掃除

②ヒールの剥がれた靴を修理に持って行く

③冷凍庫の中をチェックして不要なものを捨てる

④フェイスブックの”いいね!”

⑤経理処理のためのレシート生理

・私の場合、時間よりお金のほうが希少だった学生時代にはバックパッカーとして旅行をし、1週間しか休みのとれない日本企業で働いていたときにはパッケージ旅行を、そして給与も高く、長期の休みもとれる外資系企業で働いていたときには、現地の旅行会社に自分専用のガイドや車を手配してもらって、一般的な観光地ではなく自分の行きたいところだけを回ってもらっていました。それがその時々の私にとって、もっとも生産性の高い旅のスタイルだったからです。でも筋金入りのバックパッカーにとってこれらは、「生産性の高い旅」ではありません。そんなスタイルでは彼らが本当に欲しいもの、すなわち「自分の力でどんな国でも旅行できるという実証」は得られないからです。この例からわかるのは、手に入れたいものが違う人にとっては「生産性の高い方法」も異なるということです。だから誰かが勧める「生産性の高いやり方」をそのまま真似しても意味はありません。その人が手に入れたいものとあなたが欲しいものは、同じように見えても実はまったく違うかもしれないからです。

・最近は学生時代に起業する人も増えてきましたが、彼らの中にも「自分の得たい価値」がよくわかっていない人がいます。起業環境がよくなり、自分の手に入れたいモノがなんなのか、そこまで突き詰めなくても起業できてしまう時代だからでしょう。特に問題になるのは、手に入れたい価値が「ビジネス的な成果の大きさ」だという人と、手に入れたいのは「束縛のない自由な働き方」だという人が混ざってしまうことです。後者は「大企業に入ってもまったく楽しくなさそうだ。むしろ気の合う仲間と、やりたい仕事をして食べていきたい。目標はビジネスとしての大成功というより、あくまで自分たちが納得のいく生き方、働き方を実現できることだ」という人たちです。目標はどちらでもよいのですが、自分たちの目指すものがわかっていないのは問題です。「ビジネスとして大きな成果が出したい!」と言いながらみなで楽しく働けることを郵船してしまったらビジネスとしては成功できません。反対に楽しく働くためだった起業がいつのまにか「成功のためには苦しくても耐えて頑張るべきもの」になってしまうのも希少資源である人生の時間を、欲しくもないモノのために投入するという意味でとても不幸な状態です。このように欲しいモノが正しく理解できていないと生産性が高くなるどころか、希少な資源を無駄にしてしまいかねないのです。

・生産性は「インプット=希少資源」と「アウトプット=手に入れたい成果」の比率として計算されます。つまり生産性とは投入した希少資源(時間やお金など)に対する成果の割合(比率)であり、希少資源がどれくらい有効に活用されたかというレベルを表す指標なのです。

生産性=得られた成果/投入した希少資源=アウトプット/インプット

・インプットを具体的に制限する方法は以下の通り。

1.1日の総労働時間を制限する

2.業務ごとの投入時間を決める

3.忙しくなる前に休暇の予定をたてる

4.余裕時間をたくさん確保しておく

5.仕事以外のこともスケジュール表に書き込む

・「仕事が終わらない」「やることが多すぎる」「私は仕事が遅い」と悩んでいる人の多くが「働く時間を増やす」という暴挙に出ます。そんなことをしたら生産性はますます下がってしまいます。インプットが増やせる環境で生産性が上がる人はいません。「できるまでやる!」「徹夜してでも仕上げる!」「とにかく頑張る!!」というのは、労働時間の追加投入を是とする超危険な発想です。そんな言葉を口にしている間は「できる人」にはなりえません。「インプットを減らす」=投入する労働時間、稼働時間を減らすことが大事なのは、それらによって私たちは初めて真剣に「生産性を上げよう、上げなければ!」という気になれるからなのです。ビジネスで成功している人の多くが、若い頃の一時期、ものすごく忙しい働き方を経験しています。これを「若い時に苦労したから成功したのだ。だから苦労は買ってでも体験しろ」という人がいますが、それは間違いです。正確に言えば彼らは、ものすごく忙しい生活の中で「生産性の高い働き方」を身につけたのです。そしてそれが、後の成功につながっているのです。必要なのは「苦しい思い」という意味での苦労ではなく、生産性を上げる機会なのだということを忘れないようにしましょう。

・無駄な時間を減らすための具体的な方法は以下の通り。

1.「すべてをやる必要はない!」と自分に断言する

2.まず「やめる」

3.「最後まで頑張る場所」は厳選する

4.時間の家計簿をつける

・私はもう10年以上前から「すべてのメールに返事をする」のをやめています。本来はメールについても、「重要なメールに返事をし、その後に時間が余ったらそれ以外のメールにも返事をする」のが正しい時間の使い方です。でも「すべてのメールに返事をする必要がある」と考えていると、どうしても「時間をかけずに返事ができる大して重要でもないメール」への返答が優先され、日々、月々、そして年単位でみれば、そのために多大な時間が消費されてしまいます。そして「後からよく考えて返事をしよう」と保留にしていた大事なメールへの返事が遅れてしまうという本末転倒な事態が発生するのです。

・私の場合、返事をするかどうかはメールを読んですぐに判断します。そして、「これは保留」(=もう一度メールが来るまで返事をしない)と決めたメールは「アーカイブ」というボタンを押して仮保存し、受信箱から消してしまいます。そうすれば「返事をしなくちゃ、早くしなくちゃ」という自分へのプレッシャーも消してしまえるからです。なお当たり前ですが、私のほうからなにか依頼をし、相手が返してくれたメールを無視することはありません。また、私の使っている日本語変換ソフトには、「りょうかい」とタイプして変換を押すと、「了解しました。よろしくお願いいたします。」と出てくるよう登録してあります。「せっかく」とタイプして変換すると「せっかくお声掛けいただきましたのに、貴意にそえず大変申し訳ございません。どうぞよろしくご理解のほど、お願い申し上げます。」と変換されます。なのでほとんどのメールには、「りょうかい」か「せっかく」とタイプするだけで返事ができます。そしてその2語ではすまない返事が必要なときは「今、このメールに返事をするために、私の貴重な時間を本当に使うべき?」と考えるのです。

・仕事であれ個人生活であれ、多くのことをやっているように見える人は、みんなが当然のようにやっていることをしていません。私自身もう何年も年賀状を出していないし、名刺の管理もしていません。もらった名刺は小さな箱に放り込んでおき、箱がいっぱいになったら下のほうの名刺(古い名刺)から順に処分します。フリーランス向けのノウハウ本を読むと未だに「名刺の管理がネットワークの鍵!」などと書いてありますが、今や大半の情報はネット上にあるし、メールも電話も一度すればスマホやスマホに履歴が残ります。そもそも名刺を交換する必要があるのかさえ不明な時代なのに、名刺管理ソフトや名刺フォルダーまで使って多大な時間とお金をかけるなんてあまりに無駄すぎます。

・プライベートでも大掃除など面倒なことに加え、大好きな旅行の手配でさえ大枠の希望だけ伝え、あとは業者に丸投げしてしまいます。「それが可能なのはお金があるからでしょ」と言われるかもしれませんが、それは発想が逆です。「お金があるから、やりたくないことを他者に任せられる」のではなく、「自分の時間を価値が高いことに集中して使っているから効率よく稼げ、それ以外のことを他者に任せる経済的な余裕が得られる」のです。「みんながやっていることは自分も全部やる、たとえ効率が悪くても全部自分でやる」と考えていては、貴重な時間が生産性の低い仕事に奪われてしまいます。その結果、外注サービスを利用するための経済的な余裕が得られなくなってしまうのです。

・気乗りしない人付き合いを止めるのも、生活の生産性を高めるのに効果的です。何度も断ると悪いから、自分だけ行かないのは申し訳ないからといった理由で、億劫な飲み会に参加する必要はありません。「みんな仲良く」も、脱却すべき横並び価値観のひとつです。

・自分の生活のなかで「生産性の低いこと」「止めるべきこと」を探すには、1習慣でいいので、朝から晩までなにをしていたか、1時間ごとの詳細な行動記録を作ってみるのが役立ちます。そうすると何にそんなに時間がかかっているのか、手に取るようにわかります。誰に見せるものでもないので正直に記録してみるのがポイントです。これはいわば「時間の家計簿」です。お金の無駄遣いを減らすには、一定期間のすべての支出を記録して家計簿をつけますよね。お金ではなく「時間が足りない!」と感じているなら、同じように時間の使用記録をとるのが最初の一歩です。お金が貯まらない人の家計簿にはたいてい「何に使ったかわからない」多額の使途不明金が見つかります。同様に常に時間が足りないと悩んでいる人の「時間家計簿」にも多くの使途不明時間が見つかります。使途不明金の大半が無駄遣いであるように、使途不明時間もまたその大半が無駄な時間です。まずはそれがどれくらいあるのか、記録をつけて探してみましょう。

・時間の家計簿(例)

1睡眠:6.5時間

2朝の準備+朝食:1時間

3通勤(往復):1.5時間

4仕事:9時間

5ランチ:1時間

6夕食:1時間

7家事:1時間

8入浴、トイレ、着替えなど:1時間

9残り:2時間

・使途不明時間の存在しない正確な記録ができあがったら、その中から「これは止めたい」「完全に止めるのは無理だが大幅に減らしたい」と思える項目をピックアップします。そしてそれを止めたら本当にオオゴトになってしまうのか、実は止めても大した問題ではないのでは?と先入観を捨てて考えてみるのです。

・ちなみに私の友人はこのやり方で時間の使い方を見直した結果、買い物・料理・後片付け・生ゴミの処理や冷蔵庫の整理など、食事関連の作業に想像よりはるかに長い時間がかかっていると気がつき、その後の食生活を大幅に見直しました。朝ご飯はパン、ミルク入りコーヒー、ヨーグルトとフルーツといった統一メニューに限定、昼は外食、夜はオンラインでまとめて注文できる「材料が使い切りの調理セット」しか使わないと決めてしまったのです。これにより、朝ご飯に必要なものを週に一度買いにいく以外はスーパーに行く必要もなくなり、後片付けも(野菜を切ったり下ごしらえをする必要がなく、包丁とまな板さえ使わないので)大幅に時間が短縮。冷蔵庫の整理も不要になったうえ、生ゴミが出ないのでゴキブリも見なくなったと大満足していました。調理セットは生の食材よりは割高ですが、家には調味料さえ備える必要がなくなったうえ、廃棄食材もゼロになったのでコストもあまり変わらないそうです。

・時間家計簿は、ゴールデンウィークや夏休み、もしくは期末や年末など特別な時期限定で作ってみても、翌年への改善点があれこれ浮かび上がります。寝るヒマもないほど忙しいときにさえ「こんなことにこんな長い時間を使ってたんだ・・」と愕然とするような時間の無駄遣いが見つかったりもするし、「なぜ長期休暇は何もしないうちに終わってしまうのか!?」という長年の疑問にも答えが出るはずです。最近はスマホやタブレットに使いやすいスケジューラーなどもあり、記録をとるのも簡単になっているので、いつも「時間が足りない!」と思っている人はぜひ試してみてください。

・アメリカの賃貸アパートでは、空調はセントラル管理、掃除機は部屋の壁に吸引口がついていて、付属の専用ホースを挿すとゴミを吸い込むしくみいになっています。洗濯機も共用フロアにコインランドリーが並んでいるため、アパートの部屋を借りる人は冷暖房機も掃除機も洗濯機も買う必要がありません。日本でもシェアハウスが増えてくれば、「全員が自分専用の洗濯機や掃除機を持つなんて、生産性が低すぎるよね」と気づくはずです。これからは、空き時間、空きスペース、空き道具、空き才能など、あらゆる「有効活用されていないもの」の生産性を上げるビジネスが生まれてきます。生産性が何十倍にも跳ね上がる仕組みやサービス、そして商品が実現すれば、私たちの生活は今より格段に豊かなものになるでしょう。

・今後は、プロジェクトごとに必要な技術や知識を持つスタッフが集まってチームを組む-そんな働き方が増えると予想する人もいます。クラウドワーキングサイトやフェイスブック・グループなどができ、プロジェクトごとにメンバーを集めることが、昔よりはるかに容易になったからです。しかも本来はそのほうが、常に同じ組織の人だけでチームを組むより、生産性は高くなるはずです。なぜなら組織には必ず「ほとんど価値を出していないのにコストだけはかかる(給与だけ受け取る)フリーライダー=タダ乗りする人」がいるし、リーダーシップもないのに肩書きだけで上に立つ管理職から否定的な意見を言われたり、余分な書類の作成を求められたりすることも多々あるからです。また、プロジェクトの進行状況に応じて必要なスキルを持ったメンバーを随時入れ替えることもできるので、その生産性は理論上、組織型よりはるかに高くできると思われます。

良かった本まとめ(2018年上半期)

<今日の独り言>

Twitterをご覧ください!フォローをよろしくお願いします。

「東京カフェを旅する」の購入はコチラ

「東京カフェを旅する」の購入はコチラ

「自分の時間を取り戻そう」の購入はコチラ

「自分の時間を取り戻そう」の購入はコチラ