都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

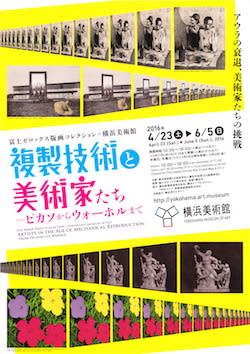

「複製技術と美術家たち」 横浜美術館

横浜美術館

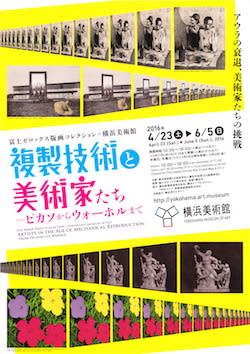

「富士ゼロックス版画コレクション×横浜美術館 複製技術と美術家たちーピカソからウォーホルまで」

4/23~6/5

横浜美術館で開催中の「富士ゼロックス版画コレクション×横浜美術館 複製技術と美術家たちーピカソからウォーホルまで」を見てきました。

複写機やレーザープリンターなどでも知られる富士ゼロックス。1988年より「印刷・複製技術のゼログラフィーとも関係の深い版画」(同社サイトより)の蒐集を始めてきたそうです。

そのコレクションはこれまでにもみなとみらいにある「富士ゼロックス・アートスペース」で定期的に公開されてきました。ただし規模は一度に数十点ほど。900点にも及ぶコレクションのごく一部に過ぎませんでした。

うち350点がまとめて横浜美術館へとやってきました。これほどのスケールでの展示は初めてでもあります。

さてタイトルに「版画コレクション」とありますが、何も展示作品の全てが版画ではありません。というのも「×横浜美術館」の文言が示すように、同美術館の絵画や彫刻などが参照されているのです。しかも150点。よって総展示数は500点です。かなりの分量でした。また複製技術がいかに美術家たちの制作に影響を与えたのかを追っているのもポイントです。同技術がもたらした美術史の変遷を辿っています。

初めは写真の登場です。ここでベンヤミンの引用がありました。ベンヤミンは写真の発明などの複製技術によって、伝統的な絵画作品は危機に陥り、人々は芸術全般への期待を変容させたと指摘しています。

ベンヤミンの論文の「複製技術時代の芸術作品」がバックボーンです。例えば冒頭ではベンヤミンの指摘した写真独自の視点をナダールやアジェの作品に見ています。その一方で写真と結びつきが強いのが版画です。版画もいわば複製技術ではありますが、写真による複製が可能になることで、むしろ版画としてのオリジナルな作品が求められるようにもなります。

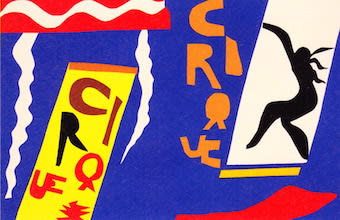

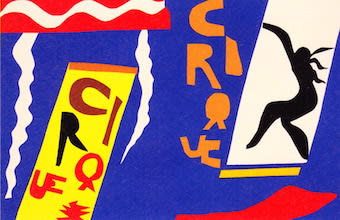

アンリ・マティス「サーカス」(詩画集ジャズより) 1947年 富士ゼロックス版画コレクション

複製技術の登場とともに絵画の空間表現も変容します。ピカソやブラックです。エッチングの「貧しき食事」は青の時代の趣きを残すようで美しい。マティスの「ジャズ」の連作も目を引きました。お馴染みの鮮やかな色彩と躍動感のある構図。それでいて装飾的でもあります。

クルト・シュヴィッタース「メルツ絵画1C 二重絵画」 1920年 横浜美術館

ダダ、バウハウス、ロシア構成主義の作家も複製技術を積極的に取り入れました。クレーにカンディンスキー。ちなみにクレーはベンヤミンも相当に好んでいたそうです。さらにファイニンガーの木版もあります。このファイニンガー、かつて横須賀美術館で日本初の回顧展が行われました。光のプリズムを捉えたような半抽象とも呼べる風景画が美しい。久々に作品を見たような気がします。かの展示の記憶も一部が蘇りました。

シュルレアリスムについての言及が多いのも特徴です。とりわけエルンストがかなりの割合を占めています。「マクシミリアーナ」が一揃い展示されていました。天文学者で詩人のテンペルを讃えた版画集。世界で最も美しいアーティストブックスの一つとも言われています。星の軌道などをエッチングで示す一方、何やら得体の知れない有機的なモチーフを描きこみ、さらに秘密文字で取り囲みます。一つのデザインとしても捉えても魅惑的ではないでしょうか。

ハンス(ジャン)・アルプ「森の舞台装置」 1955年 富士ゼロックス版画コレクション

ほかマン・レイ、コーネル、ヴォルス、アルプにデュシャンと続きます。振り返れば横浜美術館はシュルレアリスムのコレクションでも定評があります。まさにこの館だからこその展示と言えるのかもしれません。

「複製技術を包摂した」(キャプションより)のはポップアートです。例えばウォーホル。確かにクローズアップや反復などの広告の技術を取り込んでいます。代表作の一つも言える「花」が出ていました。意外なところではオルテンバーグの「反転Q」も面白い。横浜美術館の常設でもお馴染みの黒い大きなオブジェです。反転こそQの文字。文字のコピーとすれば確かに「複製技術」ではあります。この文脈で展示されるとは思いませんでした。

ラストはゼログラフィーでした。元は1930年代にアメリカで発明された複写技法。1960年にはゼロックスが世界で初めて自動複写機を発売します。

前田信明「ローソク1020秒」 1970年 富士ゼロックス版画コレクション

野村仁は自らの体を複写機につけてはコピー。それをそのまま作品に仕上げています。河口龍夫は化石の拓本を複写してアルバムにまとめました。前田信明の「ローソク1020秒」が特異です。ローソクとあるように複写したのは炎。確かに燃える炎がさも空間を侵食するように広がる姿が捉えられています。

ゼログラフィーのセクションでは日本人作家が目立ちました。とはいえ、早い段階で同技法を取り込んだムナーリについても触れています。写真の誕生からゼログラフィーへの史的展開。相当丹念に検証しています。膨大なコレクションで辿ることが出来ました。

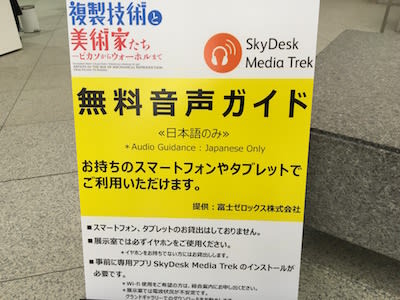

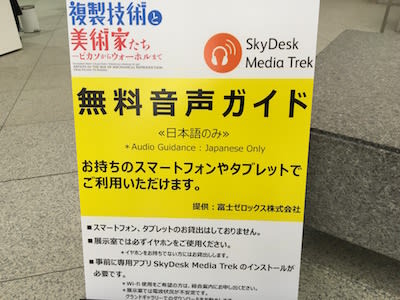

さて今回は音声ガイドにも注目です。というのもスマートフォン専用。対応アプリをダウンロードすると手持ちのスマートフォンでガイドを聞くことが出来ます。

料金も無料。しかもイヤホンも無料で貸し出してくれました。アプリのダウンロードの手順も至極簡単です。2~3分もかからずガイドまで辿り着けます。ただし音声は機械音声と聞き取りにくい。一昔前のカーナビのようです。さらに次々とガイドが半ば勝手に進んだり、キャプションをそのまま読み上げる部分があったりするなど、コンテンツとして改良の余地があるのは否めませんでした。

システム自体は富士ゼロックスのものだそうです。新たな試み自体は大歓迎です。次に向けて諸々と改善していただければと思いました。

なお出展元の「富士ゼロックス・アートスペース」でも関連作家を取り上げた展覧会が開かれています。

「ミシェル・ビュトールと美術家たちのアーティストブック展」@富士ゼロックス・アートスペース(5/13~7/22)

最寄はみなとみらい駅の一つ先の新高島駅です。とは言え、横浜美術館からも無理なく歩けます。通常、土日祝はお休みですが、「複製技術と美術家たち」展の会期中は開館しています。あわせて出かけるのも良さそうです。

気がつけば会期末を迎えていました。巡回はありません。6月5日まで開催されています。

「富士ゼロックス版画コレクション×横浜美術館 複製技術と美術家たちーピカソからウォーホルまで」 横浜美術館(@yokobi_tweet)

会期: 4月23日(土)~6月5日(日)

休館:木曜日。但し5月5日(祝)、6月2日を除く。5月6日(金)は休館。

時間:10:00~18:00

*5月27日(金)は20時30分まで開館。

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般1300(1200)円、大学・高校生700(600)円、中学生400(300)円。小学生以下無料。

*( )内は20名以上の団体。要事前予約。

*5月5日(木・祝)は観覧無料

*6月2日(木)は、一般・大学生500円(横浜美術館券売所で購入の場合に限る)、高校生以下は無料。

*毎週土曜日は高校生以下無料。

*当日に限り、横浜美術館コレクション展も観覧可。

住所:横浜市西区みなとみらい3-4-1

交通:みなとみらい線みなとみらい駅5番出口から徒歩5分。JR線、横浜市営地下鉄線桜木町駅より徒歩約10分。

「富士ゼロックス版画コレクション×横浜美術館 複製技術と美術家たちーピカソからウォーホルまで」

4/23~6/5

横浜美術館で開催中の「富士ゼロックス版画コレクション×横浜美術館 複製技術と美術家たちーピカソからウォーホルまで」を見てきました。

複写機やレーザープリンターなどでも知られる富士ゼロックス。1988年より「印刷・複製技術のゼログラフィーとも関係の深い版画」(同社サイトより)の蒐集を始めてきたそうです。

そのコレクションはこれまでにもみなとみらいにある「富士ゼロックス・アートスペース」で定期的に公開されてきました。ただし規模は一度に数十点ほど。900点にも及ぶコレクションのごく一部に過ぎませんでした。

うち350点がまとめて横浜美術館へとやってきました。これほどのスケールでの展示は初めてでもあります。

さてタイトルに「版画コレクション」とありますが、何も展示作品の全てが版画ではありません。というのも「×横浜美術館」の文言が示すように、同美術館の絵画や彫刻などが参照されているのです。しかも150点。よって総展示数は500点です。かなりの分量でした。また複製技術がいかに美術家たちの制作に影響を与えたのかを追っているのもポイントです。同技術がもたらした美術史の変遷を辿っています。

初めは写真の登場です。ここでベンヤミンの引用がありました。ベンヤミンは写真の発明などの複製技術によって、伝統的な絵画作品は危機に陥り、人々は芸術全般への期待を変容させたと指摘しています。

ベンヤミンの論文の「複製技術時代の芸術作品」がバックボーンです。例えば冒頭ではベンヤミンの指摘した写真独自の視点をナダールやアジェの作品に見ています。その一方で写真と結びつきが強いのが版画です。版画もいわば複製技術ではありますが、写真による複製が可能になることで、むしろ版画としてのオリジナルな作品が求められるようにもなります。

アンリ・マティス「サーカス」(詩画集ジャズより) 1947年 富士ゼロックス版画コレクション

複製技術の登場とともに絵画の空間表現も変容します。ピカソやブラックです。エッチングの「貧しき食事」は青の時代の趣きを残すようで美しい。マティスの「ジャズ」の連作も目を引きました。お馴染みの鮮やかな色彩と躍動感のある構図。それでいて装飾的でもあります。

クルト・シュヴィッタース「メルツ絵画1C 二重絵画」 1920年 横浜美術館

ダダ、バウハウス、ロシア構成主義の作家も複製技術を積極的に取り入れました。クレーにカンディンスキー。ちなみにクレーはベンヤミンも相当に好んでいたそうです。さらにファイニンガーの木版もあります。このファイニンガー、かつて横須賀美術館で日本初の回顧展が行われました。光のプリズムを捉えたような半抽象とも呼べる風景画が美しい。久々に作品を見たような気がします。かの展示の記憶も一部が蘇りました。

シュルレアリスムについての言及が多いのも特徴です。とりわけエルンストがかなりの割合を占めています。「マクシミリアーナ」が一揃い展示されていました。天文学者で詩人のテンペルを讃えた版画集。世界で最も美しいアーティストブックスの一つとも言われています。星の軌道などをエッチングで示す一方、何やら得体の知れない有機的なモチーフを描きこみ、さらに秘密文字で取り囲みます。一つのデザインとしても捉えても魅惑的ではないでしょうか。

ハンス(ジャン)・アルプ「森の舞台装置」 1955年 富士ゼロックス版画コレクション

ほかマン・レイ、コーネル、ヴォルス、アルプにデュシャンと続きます。振り返れば横浜美術館はシュルレアリスムのコレクションでも定評があります。まさにこの館だからこその展示と言えるのかもしれません。

「複製技術を包摂した」(キャプションより)のはポップアートです。例えばウォーホル。確かにクローズアップや反復などの広告の技術を取り込んでいます。代表作の一つも言える「花」が出ていました。意外なところではオルテンバーグの「反転Q」も面白い。横浜美術館の常設でもお馴染みの黒い大きなオブジェです。反転こそQの文字。文字のコピーとすれば確かに「複製技術」ではあります。この文脈で展示されるとは思いませんでした。

ラストはゼログラフィーでした。元は1930年代にアメリカで発明された複写技法。1960年にはゼロックスが世界で初めて自動複写機を発売します。

前田信明「ローソク1020秒」 1970年 富士ゼロックス版画コレクション

野村仁は自らの体を複写機につけてはコピー。それをそのまま作品に仕上げています。河口龍夫は化石の拓本を複写してアルバムにまとめました。前田信明の「ローソク1020秒」が特異です。ローソクとあるように複写したのは炎。確かに燃える炎がさも空間を侵食するように広がる姿が捉えられています。

ゼログラフィーのセクションでは日本人作家が目立ちました。とはいえ、早い段階で同技法を取り込んだムナーリについても触れています。写真の誕生からゼログラフィーへの史的展開。相当丹念に検証しています。膨大なコレクションで辿ることが出来ました。

さて今回は音声ガイドにも注目です。というのもスマートフォン専用。対応アプリをダウンロードすると手持ちのスマートフォンでガイドを聞くことが出来ます。

料金も無料。しかもイヤホンも無料で貸し出してくれました。アプリのダウンロードの手順も至極簡単です。2~3分もかからずガイドまで辿り着けます。ただし音声は機械音声と聞き取りにくい。一昔前のカーナビのようです。さらに次々とガイドが半ば勝手に進んだり、キャプションをそのまま読み上げる部分があったりするなど、コンテンツとして改良の余地があるのは否めませんでした。

システム自体は富士ゼロックスのものだそうです。新たな試み自体は大歓迎です。次に向けて諸々と改善していただければと思いました。

なお出展元の「富士ゼロックス・アートスペース」でも関連作家を取り上げた展覧会が開かれています。

「ミシェル・ビュトールと美術家たちのアーティストブック展」@富士ゼロックス・アートスペース(5/13~7/22)

最寄はみなとみらい駅の一つ先の新高島駅です。とは言え、横浜美術館からも無理なく歩けます。通常、土日祝はお休みですが、「複製技術と美術家たち」展の会期中は開館しています。あわせて出かけるのも良さそうです。

気がつけば会期末を迎えていました。巡回はありません。6月5日まで開催されています。

「富士ゼロックス版画コレクション×横浜美術館 複製技術と美術家たちーピカソからウォーホルまで」 横浜美術館(@yokobi_tweet)

会期: 4月23日(土)~6月5日(日)

休館:木曜日。但し5月5日(祝)、6月2日を除く。5月6日(金)は休館。

時間:10:00~18:00

*5月27日(金)は20時30分まで開館。

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般1300(1200)円、大学・高校生700(600)円、中学生400(300)円。小学生以下無料。

*( )内は20名以上の団体。要事前予約。

*5月5日(木・祝)は観覧無料

*6月2日(木)は、一般・大学生500円(横浜美術館券売所で購入の場合に限る)、高校生以下は無料。

*毎週土曜日は高校生以下無料。

*当日に限り、横浜美術館コレクション展も観覧可。

住所:横浜市西区みなとみらい3-4-1

交通:みなとみらい線みなとみらい駅5番出口から徒歩5分。JR線、横浜市営地下鉄線桜木町駅より徒歩約10分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )