都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

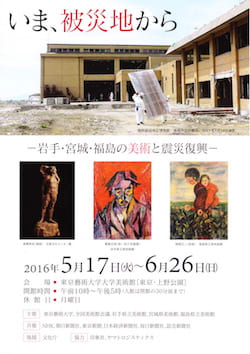

「いま、被災地からー岩手・宮城・福島の美術と震災復興」 東京藝術大学大学美術館

東京藝術大学大学美術館

「いま、被災地からー岩手・宮城・福島の美術と震災復興」

5/17~6/26

東京藝術大学大学美術館で開催中の「いま、被災地からー岩手・宮城・福島の美術と震災復興」を見てきました。

東日本大震災から5年。今も津波の被害や原子力事故の影響を受けた地域では、被災文化財を救援、復旧させる活動が続いています。

そうした文化財レスキューの取り組みを紹介する展覧会です。また加えて東北地方に所縁のある画家や彫刻家らの作品もあわせ見ています。

会場は2部構成です。はじめは「東北の美術」。一括りに東北の美術とするのは強引と断りながらも、東北に関わった芸術家らの作品を展示しています。

ほぼ東北3県の公立美術館のコレクション展と呼んでも良いかもしれません。具体的には福島県立美術館、宮城県美術館、そして岩手県立美術館。さらにいわき市立美術館、郡山市立美術館です。一部に個人や寄託作品も含みます。全70点。少なくともこのスケールで東北の美術館のコレクションを見たのは初めてでした。

酒井三良「雪に埋もれつつ正月はゆく」 1919年 福島県立美術館

作品番号1は酒井三良。福島は会津の画家です。タイトルは「雪に埋もれつつ正月はゆく」。いわゆる日本画でした。囲炉裏を囲んでのおそらくは家族の団欒。正月とあるので真冬なのでしょう。母は手に茶碗を持ち、父はやや寒そうに襟の辺りへ手をいれています。子は足を放り出して火箸を手にしています。ちょこんと座った猫も微笑ましい。雪国の平穏な日常を表しています。

真山孝治の「彼岸に近く」に魅せられました。仙台の東北学院に学び、その後は白馬会で活動。1938年に多賀城へ移ってからは画壇との関係を絶ち、独自の創作を行った画家です。横たわる夫人。草地には紫色の花が咲いています。同じく紫色の帯は手前にはだけています。眠っているのか、それとも咄嗟に倒れたのか判然としません。筆触はざわめいていて、なおかつ力強い。独特の質感があります。

関根正二「姉弟」 1918年 福島県立美術館

関根正二も福島の白河の生まれです。作品は2点、「姉弟」と「神の祈り」が並んでいます。ともに連れそう2人を横から捉えた構図。「姉弟」では姉が妹を後ろに背負っては花畑を歩いています。「神の祈り」は初めて見たかもしれません。白い装束に身を包んだ女性。後ろの女性の頭には何やら光輪のようなものが浮かんでいました。背景は暗く、場所は明らかではありません。やはり此岸ではないのでしょうか。神秘的な光景が広がってもいます。

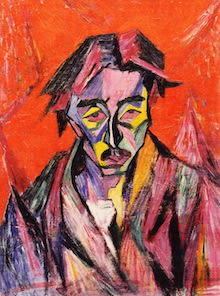

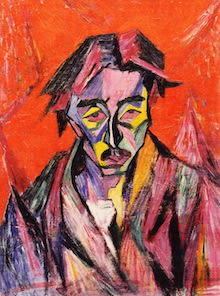

萬鉄五郎「赤い目の自画像」 1913年頃 岩手県立美術館

萬鉄五郎は岩手生まれの画家です。「土沢風景」は田舎の様子を描いたもの。山里の長閑な風景を見ることが出来ます。一転して「赤い目の自画像」は鮮烈です。赤い目ならぬ、背景しかり、全てに赤が強い。燃えるというよりも、血のような赤です。顔面は黄色や緑色に分割されてもいます。フォーヴの先駆者とも言われる萬ならではの表現と言えそうです。

松本竣介「盛岡風景」 1941年 岩手県立美術館

幼少期を花巻と盛岡で過ごした松本竣介も3点ほど出ていました。うち2点は風景、「山景(岩手山)」と「盛岡風景」は文字通り郷里を描いた作品です。前者が山を有り体に捉えたのに対し、後者は構図に歪みも見られて不穏な情景にも映ります。もう1点は「画家の像」です。何よりも大きく、まるでモニュメンタルナ銅像のように立つ画家の姿。彼方に視線をやっています。背後には街の光景が広がります。そして寄り添う2人。子だけがこちらを覗き込むように見ています。全てが薄い朱色、ないし茶褐色に覆われてもいます。何を考え、そして何を見ているのでしょうか。

私にとって初めて聞く名の画家にも惹かれた作品がありました。澤田哲郎の「小休止」です。松本竣介と同じく中学の後輩に当たる画家で、後に藤田嗣治に師事しました。大きな荷車を引く人夫。麦わら帽子をかぶり、白い作業着らしき服を着ています。疲れてしまったのでしょうか。前に寄りかかっては眠っているようにも見えます。下から見上げた構図が独特です。人夫も荷車もともにダイナミック。色彩も部分だけとればまるで抽象画のようでした。

橋本八百二の「津軽石川一月八日の川開」も迫力があるのではないでしょうか。岩手生まれで、同県の県会議員も務めた洋画家です。鮭の漁でしょうか。逞しき漁師たちが力強く網を手繰り寄せています。網の中で跳ねる鮭は銀色の光を放っています。全体はほぼ黒。よって暗い。異様な雰囲気を醸し出しています。

大正から戦中、戦後だけでなく、近年制作された作品にも触れているのもポイントです。例えば本田健。山口の出身ながらも、岩手の遠野に魅せられて移住した画家です。作品は2003年の「山あるきー9月」。やはり遠野の風景なのでしょうか。草の合間を流れる水。写実的です。飛沫がたっています。本田は風景を一度、写真に収め、その後、チャコールペンシルで紙に描きとめる手法をとっています。光の陰影も鮮やかではないでしょうか。

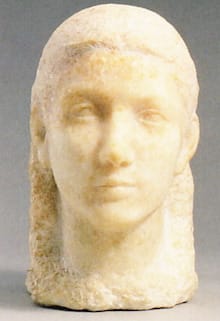

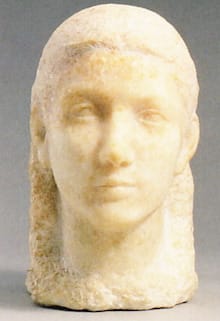

舟越保武「少女像」 1950年頃 岩手県立美術館

彫刻では福島の相馬生まれの佐藤朝山と、岩手の二戸出身の舟越保武が目立っていました。それぞれ2点と3点。一際大きいのは舟越の「原の城」です。いわゆる島原の乱に着装を得た作品、甲冑を身につけた兵士が立っています。口を開けては悲しそうな表情をしています。何やら亡骸、あるいは亡霊のようです。

震災を踏まえて制作された作品もあります。中でも興味深いのは青野文昭です。立ち並ぶタンスなどの家具群。そこに衣服などが付着、ないしは合接しています。作家は元々、廃物を利用したインスタレーションを手がけていましたが、震災後は被災した砂浜で収集したものを取り込んで作品を作るようになったそうです。収集物には確かに収集した浜の名が記されています。かつては誰かの所有物であったであろうもの。実は一度、αMで作品を目にしたことがありますが、まさか今回の展示にも出展しているとは思いませんでした。

さて会場後半、第2部は「大震災による被災と文化財レスキュー、そして復興」です。東北3県の被災した博物館、ないしは文化センターなどのレスキュー活動などをパネルなどで紹介しています。

富岡町文化交流センター 2013年5月28日撮影

各県毎の展示です。まずは福島県。富岡文化交流センター学びの森では、防護服に身を包んだ方々が作品を取り外し、運搬している様子などが写されています。またいわゆる放射能汚染の問題により、巡回展が中止になり、出品停止が相次ぐなどの影響も出ます。それゆえに美術館などの活動再開には除染作業なども重要となりました。

岩手で最も被災したのは陸前高田の市立博物館でした。津波により2階天井まで浸水。瓦礫が押し寄せます。建物こそ残ったものの、中は壊滅的な状況に陥り、6名の職員の方も全て亡くなられました。

被災後、3~4ヶ月経ってからレスキューが始まったそうです。作品は一度、盛岡へ移送。そこで乾燥、燻蒸がなされた後、全国各地より集まった修復の専門家により応急処置が行われます。海水を被るという前例のない被害は、修復に際しても大きな障害となったそうです。現在でも未だ作業が続いています。

高橋英吉「潮音」 1939年 石巻文化センター

修復プロセスだけでなく、実際に修復のなされた作品も一部にやって来ています。石巻文化センターの芳賀仭の「青年」です。椅子に座る裸の男。肘をついてはうつむいてる姿が描かれています。しかしながら津波で被災。修復を経て、再び公開されました。ほか同じく修復のされた浅井元義の「石巻スケッチ」シリーズもあります。またやはり石巻文化センターにあり、津波の被害を間逃れた高橋英吉の代表作、「海の3部作」も展示。「潮音」、「黒潮閑日」、「漁夫像」の3点が震災後、宮城県外で公開されるのは初めてだそうです。

石巻文化センター 美術作品の汚れ落としと梱包 2011年4月27日撮影

これまでにも度々、文化財レスキューを伝える展示が都内各地で行なわれてきました。

「気仙沼と、東日本大震災の記録」 目黒区美術館

「3.11大津波と文化財の再生」 東京国立博物館

「平成の大津波被害と博物館」 江戸東京博物館

それらはいずれもリアス・アークであったり、陸前高田市立博物館であったりと、どちらかと言えば限定されたエリアの活動を紹介するものでした。

今回は東北被災3県の広域に目を向けた展示です。さらに美術品自体も加わっています。その意味では規模が大きい。レスキュー活動を知るとともに、東北の美術をある程度俯瞰出来るのではないでしょうか。

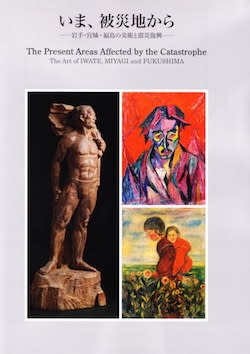

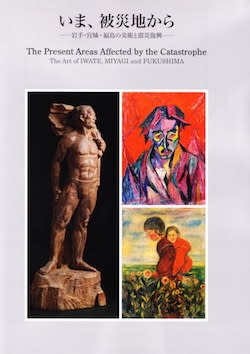

入場時に受付でカタログをいただきました。レスキュー活動はもちろん、東北3県の美術についても、写真、図版、テキストで丁寧に伝えています。永久保存版となりそうです。

6月26日まで開催されています。おすすめします。

「いま、被災地からー岩手・宮城・福島の美術と震災復興」 東京藝術大学大学美術館

会期:5月17日(火)~6月26日(日)

休館:月曜日。

時間:10:00~17:00 *入館は16時半まで。

料金:一般800(600)円、高校・大学生500(400)円、中学生以下無料。

*( )内は20名以上の団体料金。

住所:台東区上野公園12-8

交通:JR線上野駅公園口より徒歩10分。東京メトロ千代田線根津駅より徒歩10分。京成上野駅、東京メトロ日比谷線・銀座線上野駅より徒歩15分。

「いま、被災地からー岩手・宮城・福島の美術と震災復興」

5/17~6/26

東京藝術大学大学美術館で開催中の「いま、被災地からー岩手・宮城・福島の美術と震災復興」を見てきました。

東日本大震災から5年。今も津波の被害や原子力事故の影響を受けた地域では、被災文化財を救援、復旧させる活動が続いています。

そうした文化財レスキューの取り組みを紹介する展覧会です。また加えて東北地方に所縁のある画家や彫刻家らの作品もあわせ見ています。

会場は2部構成です。はじめは「東北の美術」。一括りに東北の美術とするのは強引と断りながらも、東北に関わった芸術家らの作品を展示しています。

ほぼ東北3県の公立美術館のコレクション展と呼んでも良いかもしれません。具体的には福島県立美術館、宮城県美術館、そして岩手県立美術館。さらにいわき市立美術館、郡山市立美術館です。一部に個人や寄託作品も含みます。全70点。少なくともこのスケールで東北の美術館のコレクションを見たのは初めてでした。

酒井三良「雪に埋もれつつ正月はゆく」 1919年 福島県立美術館

作品番号1は酒井三良。福島は会津の画家です。タイトルは「雪に埋もれつつ正月はゆく」。いわゆる日本画でした。囲炉裏を囲んでのおそらくは家族の団欒。正月とあるので真冬なのでしょう。母は手に茶碗を持ち、父はやや寒そうに襟の辺りへ手をいれています。子は足を放り出して火箸を手にしています。ちょこんと座った猫も微笑ましい。雪国の平穏な日常を表しています。

真山孝治の「彼岸に近く」に魅せられました。仙台の東北学院に学び、その後は白馬会で活動。1938年に多賀城へ移ってからは画壇との関係を絶ち、独自の創作を行った画家です。横たわる夫人。草地には紫色の花が咲いています。同じく紫色の帯は手前にはだけています。眠っているのか、それとも咄嗟に倒れたのか判然としません。筆触はざわめいていて、なおかつ力強い。独特の質感があります。

関根正二「姉弟」 1918年 福島県立美術館

関根正二も福島の白河の生まれです。作品は2点、「姉弟」と「神の祈り」が並んでいます。ともに連れそう2人を横から捉えた構図。「姉弟」では姉が妹を後ろに背負っては花畑を歩いています。「神の祈り」は初めて見たかもしれません。白い装束に身を包んだ女性。後ろの女性の頭には何やら光輪のようなものが浮かんでいました。背景は暗く、場所は明らかではありません。やはり此岸ではないのでしょうか。神秘的な光景が広がってもいます。

萬鉄五郎「赤い目の自画像」 1913年頃 岩手県立美術館

萬鉄五郎は岩手生まれの画家です。「土沢風景」は田舎の様子を描いたもの。山里の長閑な風景を見ることが出来ます。一転して「赤い目の自画像」は鮮烈です。赤い目ならぬ、背景しかり、全てに赤が強い。燃えるというよりも、血のような赤です。顔面は黄色や緑色に分割されてもいます。フォーヴの先駆者とも言われる萬ならではの表現と言えそうです。

松本竣介「盛岡風景」 1941年 岩手県立美術館

幼少期を花巻と盛岡で過ごした松本竣介も3点ほど出ていました。うち2点は風景、「山景(岩手山)」と「盛岡風景」は文字通り郷里を描いた作品です。前者が山を有り体に捉えたのに対し、後者は構図に歪みも見られて不穏な情景にも映ります。もう1点は「画家の像」です。何よりも大きく、まるでモニュメンタルナ銅像のように立つ画家の姿。彼方に視線をやっています。背後には街の光景が広がります。そして寄り添う2人。子だけがこちらを覗き込むように見ています。全てが薄い朱色、ないし茶褐色に覆われてもいます。何を考え、そして何を見ているのでしょうか。

私にとって初めて聞く名の画家にも惹かれた作品がありました。澤田哲郎の「小休止」です。松本竣介と同じく中学の後輩に当たる画家で、後に藤田嗣治に師事しました。大きな荷車を引く人夫。麦わら帽子をかぶり、白い作業着らしき服を着ています。疲れてしまったのでしょうか。前に寄りかかっては眠っているようにも見えます。下から見上げた構図が独特です。人夫も荷車もともにダイナミック。色彩も部分だけとればまるで抽象画のようでした。

橋本八百二の「津軽石川一月八日の川開」も迫力があるのではないでしょうか。岩手生まれで、同県の県会議員も務めた洋画家です。鮭の漁でしょうか。逞しき漁師たちが力強く網を手繰り寄せています。網の中で跳ねる鮭は銀色の光を放っています。全体はほぼ黒。よって暗い。異様な雰囲気を醸し出しています。

大正から戦中、戦後だけでなく、近年制作された作品にも触れているのもポイントです。例えば本田健。山口の出身ながらも、岩手の遠野に魅せられて移住した画家です。作品は2003年の「山あるきー9月」。やはり遠野の風景なのでしょうか。草の合間を流れる水。写実的です。飛沫がたっています。本田は風景を一度、写真に収め、その後、チャコールペンシルで紙に描きとめる手法をとっています。光の陰影も鮮やかではないでしょうか。

舟越保武「少女像」 1950年頃 岩手県立美術館

彫刻では福島の相馬生まれの佐藤朝山と、岩手の二戸出身の舟越保武が目立っていました。それぞれ2点と3点。一際大きいのは舟越の「原の城」です。いわゆる島原の乱に着装を得た作品、甲冑を身につけた兵士が立っています。口を開けては悲しそうな表情をしています。何やら亡骸、あるいは亡霊のようです。

震災を踏まえて制作された作品もあります。中でも興味深いのは青野文昭です。立ち並ぶタンスなどの家具群。そこに衣服などが付着、ないしは合接しています。作家は元々、廃物を利用したインスタレーションを手がけていましたが、震災後は被災した砂浜で収集したものを取り込んで作品を作るようになったそうです。収集物には確かに収集した浜の名が記されています。かつては誰かの所有物であったであろうもの。実は一度、αMで作品を目にしたことがありますが、まさか今回の展示にも出展しているとは思いませんでした。

さて会場後半、第2部は「大震災による被災と文化財レスキュー、そして復興」です。東北3県の被災した博物館、ないしは文化センターなどのレスキュー活動などをパネルなどで紹介しています。

富岡町文化交流センター 2013年5月28日撮影

各県毎の展示です。まずは福島県。富岡文化交流センター学びの森では、防護服に身を包んだ方々が作品を取り外し、運搬している様子などが写されています。またいわゆる放射能汚染の問題により、巡回展が中止になり、出品停止が相次ぐなどの影響も出ます。それゆえに美術館などの活動再開には除染作業なども重要となりました。

岩手で最も被災したのは陸前高田の市立博物館でした。津波により2階天井まで浸水。瓦礫が押し寄せます。建物こそ残ったものの、中は壊滅的な状況に陥り、6名の職員の方も全て亡くなられました。

被災後、3~4ヶ月経ってからレスキューが始まったそうです。作品は一度、盛岡へ移送。そこで乾燥、燻蒸がなされた後、全国各地より集まった修復の専門家により応急処置が行われます。海水を被るという前例のない被害は、修復に際しても大きな障害となったそうです。現在でも未だ作業が続いています。

高橋英吉「潮音」 1939年 石巻文化センター

修復プロセスだけでなく、実際に修復のなされた作品も一部にやって来ています。石巻文化センターの芳賀仭の「青年」です。椅子に座る裸の男。肘をついてはうつむいてる姿が描かれています。しかしながら津波で被災。修復を経て、再び公開されました。ほか同じく修復のされた浅井元義の「石巻スケッチ」シリーズもあります。またやはり石巻文化センターにあり、津波の被害を間逃れた高橋英吉の代表作、「海の3部作」も展示。「潮音」、「黒潮閑日」、「漁夫像」の3点が震災後、宮城県外で公開されるのは初めてだそうです。

石巻文化センター 美術作品の汚れ落としと梱包 2011年4月27日撮影

これまでにも度々、文化財レスキューを伝える展示が都内各地で行なわれてきました。

「気仙沼と、東日本大震災の記録」 目黒区美術館

「3.11大津波と文化財の再生」 東京国立博物館

「平成の大津波被害と博物館」 江戸東京博物館

それらはいずれもリアス・アークであったり、陸前高田市立博物館であったりと、どちらかと言えば限定されたエリアの活動を紹介するものでした。

今回は東北被災3県の広域に目を向けた展示です。さらに美術品自体も加わっています。その意味では規模が大きい。レスキュー活動を知るとともに、東北の美術をある程度俯瞰出来るのではないでしょうか。

入場時に受付でカタログをいただきました。レスキュー活動はもちろん、東北3県の美術についても、写真、図版、テキストで丁寧に伝えています。永久保存版となりそうです。

6月26日まで開催されています。おすすめします。

「いま、被災地からー岩手・宮城・福島の美術と震災復興」 東京藝術大学大学美術館

会期:5月17日(火)~6月26日(日)

休館:月曜日。

時間:10:00~17:00 *入館は16時半まで。

料金:一般800(600)円、高校・大学生500(400)円、中学生以下無料。

*( )内は20名以上の団体料金。

住所:台東区上野公園12-8

交通:JR線上野駅公園口より徒歩10分。東京メトロ千代田線根津駅より徒歩10分。京成上野駅、東京メトロ日比谷線・銀座線上野駅より徒歩15分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )