都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

「ふたつの柱ー江戸絵画/現代美術をめぐる」 千葉市美術館

千葉市美術館

「ふたつの柱ー江戸絵画/現代美術をめぐる」

6/1~6/26

千葉市美術館で開催中の「ふたつの柱ー江戸絵画/現代美術をめぐる」を見てきました。

浮世絵ほか江戸絵画で定評のある千葉市美術館のコレクション。その一方で、主に1970年代を中心とする現代美術作品も多数収蔵されていることをご存知でしょうか。

伊藤若冲「寿老人・孔雀・菊図」(部分) 宝暦(1751-64)末頃 千葉市美術館

言うまでもなく「ふたつの柱」とは江戸絵画と現代美術です。出品総数は154点。割合からすれば江戸絵画の方が多くを占めていました。

中西夏之「作品ーたとえば波打ち際にて9」 1985年 千葉市美術館

はじまりは現代美術です。シンプルに3点。諏訪直樹と中西夏之です。とりわけ諏訪の「無限連鎖する絵画PART3」が印象に残りました。大変に長大な一枚、展示室の2つの壁面に連なっています。表現自体は抽象でしょうか。平行四辺形のモチーフが特徴的です。とは言え、殴り書きのような筆触は波飛沫を思わせ、三角形の並ぶ様子は山脈のようでもあります。

諏訪は本作を描き上げた2ヶ月後、36歳の若さで亡くなったそうです。PART3とあるのは3部作ゆえのこと。全てあわせると全長60メートルにも及びます。ふと横山大観の「生々流転」を思い出しました。森羅万象の景色を表そうとしたのかもしれません。

その後、オトサトトシノブや中村宏らの作品を経ると、江戸絵画が登場します。有名どころでは北斎の摺物から清長、豊国、国貞の錦絵、華山や秋暉の絹本、さらに歌麿の狂歌本などが続きます。さすがに充実のラインアップでした。

高嵩谷の「渡舟雨宿り図屏風」に魅せらせました。渡し舟や雨宿りする人々の生き生きとした姿が描かれています。高は一蝶の孫弟子。実際にも雨宿りのモチーフなどは一蝶画を参照しているそうです。ほか西川祐信の「四季風俗図巻」も良い。右は夏。川床で宴会しつつ涼を取る人がいます。左は秋です。今度は月見でしょうか。全体的に色味が美しい。状態も良好です。着衣には金の線も細かに引かれていました。質の高い絵具を使用していたのかもしれません。

三代豊国の団扇絵がありました。「弥生雛次郎」です。いわゆる役者絵ですが、基本的に消耗品である団扇が残っているのは珍しい。赤や青の発色も鮮やかでした。

現在、柏市民ギャラリーで展覧会が行われている摘水軒のコレクションも数点出ていました。うち岡本秋暉の「蓮池遊魚図」が目を引きます。枯れて破れ、萎れては水に浸かった蓮の葉っぱ。虫食いの穴も空いています。一方で白い花を付けてもいます。下には小さな魚たちが群れていました。若冲を連想させる面もあるのではないでしょうか。

河田小龍の「草花図」も見逃せません。3幅です。サイズはかなり大きく、それこそ動植綵絵に近いほどあります。花は芍薬、百合に水仙。いずれも写実的です。さらに蝶も舞っています。どこなくエキゾチックな雰囲気を感じたのは私だけでしょうか。絵師は土佐出身。幕末から明治にかけて活動したそうです。必ずしも有名ではないかもしれませんが、思いがけず魅惑的な作品に出会えました。

曾我蕭白「獅子虎図屏風」(部分) 宝暦期(1751-64)頃 千葉市美術館

さらに若冲の「雷神図」や蕭白の「獅子虎図」も面白い。特に後者、右の獅子が腰を抜かさんばかりに驚く姿は、何度目にしても滑稽です。一方で左の虎はさも獅子を小馬鹿にしたように涼しげな眼差しを送っています。この対比。なかなかほかの作品には見られません。

現代、江戸に続くのは、現代と江戸の同時展示です。一つ階下のフロアでは、現代美術と江戸絵画が分け隔てなく展示されています。

それぞれにテーマが設定されているのもポイントです。例えばモノクローム。木炭を素材にした中西夏之の「不合流」に、若冲の乗興舟と同じ拓本の「賞春芳帖」が参照されています。

全く異なる時代、ジャンルの作品を並べることにより、意外性のある景色が生まれるのも興味深いところです。例えば桑山忠明の「gold & silver」。ほか「gold」と「silver」をあわせた3点のアクリル画ですが、その巨大な三角形のキャンバスが、前の中村竹洞の「山水図襖」にケースに映り込んで、何やら山がもう一つ連なっているようにも見えます。

トーマス・ルフ「室内」 1982年 千葉市美術館

トーマス・ルフの「室内」の正面にいわゆる死絵が参照されているのも印象的でした。意図は明らかではありませんが、ルフの捉えた光景が不在や無を連想させます。どこか不気味にも映りました。

ダン・グレアム「円形の入口のある三角柱 (ヴァリエーションE)」 1997年 千葉市美術館

ダン・グレアムの「円柱の入口のある三角柱(ヴァリエーションE)」が展示室全体を変容させています。作品の大きさは人の高さほど。かなり大きなボックスです。素材はガラスやハーフミラー。常に周りの景色を反射させています。

この写り込みが凄い。応挙の静謐な「富士三保松原図屏風」が見えたかと思うと、モールガラスを利用してさも万華鏡のように色を放つ山口勝弘の「ヴィクトリーヌ:風景 1958」が介在してきます。まるでカオス。今、目の前のダン・グレアムの作品を見ているつもりが、写り込みを通して、いつの間にか別の作品を見ていることに気がつくわけです。

さらにガラス一面のサークルが、隣に置かれたリチャード・ロングの「水石の輪」のリングと呼応します。その彼方には松本山雪の「瀟湘八景図」の屏風が山水の雄大な景色を示します。ロングのリング、それこそ山水の中のモチーフにあっても、さほど違和感がありません。異化効果という言葉を思い出しました。見るという感覚に対して揺さぶりをかけてきます。

鍬形斎「草虫図」(部分) 文化(1804-18)後期~文政7(1824)頃 千葉市美術館

千葉市美術館の江戸絵画、結構追いかけてるつもりですが、まだまだ見たことのない作品も多い。また小学3年生以上対象の「鑑賞ツール」もあり、様々な角度から作品を楽しめる仕掛けも用意されています。一定のコレクションをどう見せるかについて工夫のある展覧会でした。

入館料は200円です。6月26日まで開催されています。

「ふたつの柱ー江戸絵画/現代美術をめぐる」 千葉市美術館

会期:6月1日(水)~ 6月26日(日)

休館:6月6日(月)。

時間:10:00~18:00。金・土曜日は20時まで開館。

料金:一般200(160)円、大学生150(120)円、高校生以下無料。

*( )内は20名以上の団体料金。

住所:千葉市中央区中央3-10-8

交通:千葉都市モノレールよしかわ公園駅下車徒歩5分。京成千葉中央駅東口より徒歩約10分。JR千葉駅東口より徒歩約15分。JR千葉駅東口より京成バス(バスのりば7)より大学病院行または南矢作行にて「中央3丁目」下車徒歩2分。

「ふたつの柱ー江戸絵画/現代美術をめぐる」

6/1~6/26

千葉市美術館で開催中の「ふたつの柱ー江戸絵画/現代美術をめぐる」を見てきました。

浮世絵ほか江戸絵画で定評のある千葉市美術館のコレクション。その一方で、主に1970年代を中心とする現代美術作品も多数収蔵されていることをご存知でしょうか。

伊藤若冲「寿老人・孔雀・菊図」(部分) 宝暦(1751-64)末頃 千葉市美術館

言うまでもなく「ふたつの柱」とは江戸絵画と現代美術です。出品総数は154点。割合からすれば江戸絵画の方が多くを占めていました。

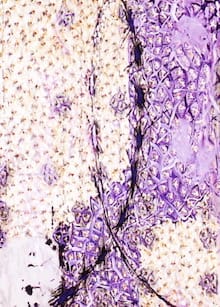

中西夏之「作品ーたとえば波打ち際にて9」 1985年 千葉市美術館

はじまりは現代美術です。シンプルに3点。諏訪直樹と中西夏之です。とりわけ諏訪の「無限連鎖する絵画PART3」が印象に残りました。大変に長大な一枚、展示室の2つの壁面に連なっています。表現自体は抽象でしょうか。平行四辺形のモチーフが特徴的です。とは言え、殴り書きのような筆触は波飛沫を思わせ、三角形の並ぶ様子は山脈のようでもあります。

諏訪は本作を描き上げた2ヶ月後、36歳の若さで亡くなったそうです。PART3とあるのは3部作ゆえのこと。全てあわせると全長60メートルにも及びます。ふと横山大観の「生々流転」を思い出しました。森羅万象の景色を表そうとしたのかもしれません。

その後、オトサトトシノブや中村宏らの作品を経ると、江戸絵画が登場します。有名どころでは北斎の摺物から清長、豊国、国貞の錦絵、華山や秋暉の絹本、さらに歌麿の狂歌本などが続きます。さすがに充実のラインアップでした。

高嵩谷の「渡舟雨宿り図屏風」に魅せらせました。渡し舟や雨宿りする人々の生き生きとした姿が描かれています。高は一蝶の孫弟子。実際にも雨宿りのモチーフなどは一蝶画を参照しているそうです。ほか西川祐信の「四季風俗図巻」も良い。右は夏。川床で宴会しつつ涼を取る人がいます。左は秋です。今度は月見でしょうか。全体的に色味が美しい。状態も良好です。着衣には金の線も細かに引かれていました。質の高い絵具を使用していたのかもしれません。

三代豊国の団扇絵がありました。「弥生雛次郎」です。いわゆる役者絵ですが、基本的に消耗品である団扇が残っているのは珍しい。赤や青の発色も鮮やかでした。

現在、柏市民ギャラリーで展覧会が行われている摘水軒のコレクションも数点出ていました。うち岡本秋暉の「蓮池遊魚図」が目を引きます。枯れて破れ、萎れては水に浸かった蓮の葉っぱ。虫食いの穴も空いています。一方で白い花を付けてもいます。下には小さな魚たちが群れていました。若冲を連想させる面もあるのではないでしょうか。

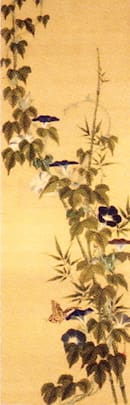

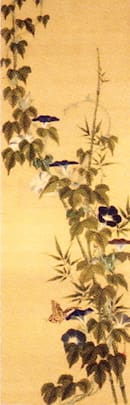

河田小龍の「草花図」も見逃せません。3幅です。サイズはかなり大きく、それこそ動植綵絵に近いほどあります。花は芍薬、百合に水仙。いずれも写実的です。さらに蝶も舞っています。どこなくエキゾチックな雰囲気を感じたのは私だけでしょうか。絵師は土佐出身。幕末から明治にかけて活動したそうです。必ずしも有名ではないかもしれませんが、思いがけず魅惑的な作品に出会えました。

曾我蕭白「獅子虎図屏風」(部分) 宝暦期(1751-64)頃 千葉市美術館

さらに若冲の「雷神図」や蕭白の「獅子虎図」も面白い。特に後者、右の獅子が腰を抜かさんばかりに驚く姿は、何度目にしても滑稽です。一方で左の虎はさも獅子を小馬鹿にしたように涼しげな眼差しを送っています。この対比。なかなかほかの作品には見られません。

現代、江戸に続くのは、現代と江戸の同時展示です。一つ階下のフロアでは、現代美術と江戸絵画が分け隔てなく展示されています。

それぞれにテーマが設定されているのもポイントです。例えばモノクローム。木炭を素材にした中西夏之の「不合流」に、若冲の乗興舟と同じ拓本の「賞春芳帖」が参照されています。

全く異なる時代、ジャンルの作品を並べることにより、意外性のある景色が生まれるのも興味深いところです。例えば桑山忠明の「gold & silver」。ほか「gold」と「silver」をあわせた3点のアクリル画ですが、その巨大な三角形のキャンバスが、前の中村竹洞の「山水図襖」にケースに映り込んで、何やら山がもう一つ連なっているようにも見えます。

トーマス・ルフ「室内」 1982年 千葉市美術館

トーマス・ルフの「室内」の正面にいわゆる死絵が参照されているのも印象的でした。意図は明らかではありませんが、ルフの捉えた光景が不在や無を連想させます。どこか不気味にも映りました。

ダン・グレアム「円形の入口のある三角柱 (ヴァリエーションE)」 1997年 千葉市美術館

ダン・グレアムの「円柱の入口のある三角柱(ヴァリエーションE)」が展示室全体を変容させています。作品の大きさは人の高さほど。かなり大きなボックスです。素材はガラスやハーフミラー。常に周りの景色を反射させています。

この写り込みが凄い。応挙の静謐な「富士三保松原図屏風」が見えたかと思うと、モールガラスを利用してさも万華鏡のように色を放つ山口勝弘の「ヴィクトリーヌ:風景 1958」が介在してきます。まるでカオス。今、目の前のダン・グレアムの作品を見ているつもりが、写り込みを通して、いつの間にか別の作品を見ていることに気がつくわけです。

さらにガラス一面のサークルが、隣に置かれたリチャード・ロングの「水石の輪」のリングと呼応します。その彼方には松本山雪の「瀟湘八景図」の屏風が山水の雄大な景色を示します。ロングのリング、それこそ山水の中のモチーフにあっても、さほど違和感がありません。異化効果という言葉を思い出しました。見るという感覚に対して揺さぶりをかけてきます。

鍬形斎「草虫図」(部分) 文化(1804-18)後期~文政7(1824)頃 千葉市美術館

千葉市美術館の江戸絵画、結構追いかけてるつもりですが、まだまだ見たことのない作品も多い。また小学3年生以上対象の「鑑賞ツール」もあり、様々な角度から作品を楽しめる仕掛けも用意されています。一定のコレクションをどう見せるかについて工夫のある展覧会でした。

入館料は200円です。6月26日まで開催されています。

「ふたつの柱ー江戸絵画/現代美術をめぐる」 千葉市美術館

会期:6月1日(水)~ 6月26日(日)

休館:6月6日(月)。

時間:10:00~18:00。金・土曜日は20時まで開館。

料金:一般200(160)円、大学生150(120)円、高校生以下無料。

*( )内は20名以上の団体料金。

住所:千葉市中央区中央3-10-8

交通:千葉都市モノレールよしかわ公園駅下車徒歩5分。京成千葉中央駅東口より徒歩約10分。JR千葉駅東口より徒歩約15分。JR千葉駅東口より京成バス(バスのりば7)より大学病院行または南矢作行にて「中央3丁目」下車徒歩2分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )