都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

「西村伊央 symphonic photograph」 INAXギャラリー2

INAXギャラリー2

「西村伊央 symphonic photograph」

7/1-28

宝石のように光瞬く色の斑紋が静かなハーモニーを奏でます。INAXギャラリー2で開催中の西村伊央個展、「symphonic photograph」へ行ってきました。

作家プロフィール、及び展示概要については同ギャラリーWEBサイトをご覧ください。

西村伊央 symphonic photograph展@現代美術個展 GALLERY2

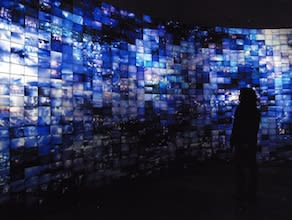

さてお馴染みのINAXのホワイトキューブですが、今回は完全な暗室です。入口には暗幕が降ろされ、鑑賞者はそれをかき分けて中へ入ることになります。ここは幕の向こうには一体何があるのかと、少し気持ちも高ぶりました。

その答えはまさに光と色のシンフォニーです。横に長い壁面いっぱいには、まるでモニターのように細かなグリットに分けられた、幅13メートルにも及ぶ大きなスクリーンが登場しています。

そこで輝くのは、赤、緑、青など、あたかも宝石のように煌めく色の斑紋、または粒子です。それらはあくまでも自由なリズムをとりながら、まるで点滅しているかのように美しい光を放っていました。

「inner blue」2008年(参考図版)

さて一見、映像ようにも見える素材にも要注目です。それこそ例えばモニターかと思うかもしれませんが、実際には写真です。ここで西村は数百枚にも及ぶ小さな写真を張り合わせ、この神秘的な色と光の空間を作り出しました。

展示概要などにもあるように音楽との関係も密接とのことですが、それを一端横に置いても楽しめる作品ではないでしょうか。その姿はまるで深淵な宇宙空間に無限に浮かぶ星々の集まりのようでした。

なお同ギャラリーでは現在、車の名車模型を展示する「凝縮の美学:名車模型のモデラーたち」も開催中です。

「凝縮の美学:名車模型のモデラーたち」 INAXギャラリー1(拙ブログ) 8/20まで。

そちらとあわせて行かれても良いのではないでしょうか。

7月28日まで開催されています。

「西村伊央 symphonic photograph」 INAXギャラリー2

会期:7月1日(金)~7月28日(木)

休廊:日・祝

時間:10:00~18:00

住所:中央区京橋3-6-18 INAX:GINZA2階

交通:東京メトロ銀座線京橋駅より徒歩1分、東京メトロ有楽町線銀座一丁目駅7番出口より徒歩3分、都営浅草線宝町駅より徒歩3分、JR線有楽町駅より徒歩7分。

「西村伊央 symphonic photograph」

7/1-28

宝石のように光瞬く色の斑紋が静かなハーモニーを奏でます。INAXギャラリー2で開催中の西村伊央個展、「symphonic photograph」へ行ってきました。

作家プロフィール、及び展示概要については同ギャラリーWEBサイトをご覧ください。

西村伊央 symphonic photograph展@現代美術個展 GALLERY2

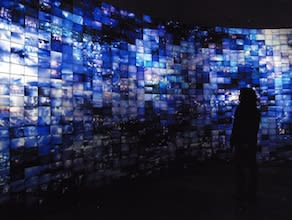

さてお馴染みのINAXのホワイトキューブですが、今回は完全な暗室です。入口には暗幕が降ろされ、鑑賞者はそれをかき分けて中へ入ることになります。ここは幕の向こうには一体何があるのかと、少し気持ちも高ぶりました。

その答えはまさに光と色のシンフォニーです。横に長い壁面いっぱいには、まるでモニターのように細かなグリットに分けられた、幅13メートルにも及ぶ大きなスクリーンが登場しています。

そこで輝くのは、赤、緑、青など、あたかも宝石のように煌めく色の斑紋、または粒子です。それらはあくまでも自由なリズムをとりながら、まるで点滅しているかのように美しい光を放っていました。

「inner blue」2008年(参考図版)

さて一見、映像ようにも見える素材にも要注目です。それこそ例えばモニターかと思うかもしれませんが、実際には写真です。ここで西村は数百枚にも及ぶ小さな写真を張り合わせ、この神秘的な色と光の空間を作り出しました。

展示概要などにもあるように音楽との関係も密接とのことですが、それを一端横に置いても楽しめる作品ではないでしょうか。その姿はまるで深淵な宇宙空間に無限に浮かぶ星々の集まりのようでした。

なお同ギャラリーでは現在、車の名車模型を展示する「凝縮の美学:名車模型のモデラーたち」も開催中です。

「凝縮の美学:名車模型のモデラーたち」 INAXギャラリー1(拙ブログ) 8/20まで。

そちらとあわせて行かれても良いのではないでしょうか。

7月28日まで開催されています。

「西村伊央 symphonic photograph」 INAXギャラリー2

会期:7月1日(金)~7月28日(木)

休廊:日・祝

時間:10:00~18:00

住所:中央区京橋3-6-18 INAX:GINZA2階

交通:東京メトロ銀座線京橋駅より徒歩1分、東京メトロ有楽町線銀座一丁目駅7番出口より徒歩3分、都営浅草線宝町駅より徒歩3分、JR線有楽町駅より徒歩7分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「東京の交通100年博」 江戸東京博物館

江戸東京博物館

「東京の交通100年博~都電・バス・地下鉄のいま・むかし~」

7/14-9/10

江戸東京博物館で開催中の「東京の交通100年博~都電・バス・地下鉄のいま・むかし~」のプレスプレビューに参加してきました。

都バス・都電・都営地下鉄と、都区内の移動では欠かせない都営交通が本年8月1日、創業100周年を迎えることをご存知でしょうか。この展覧会ではそれを祝して都営交通の100年史を、模型から関連資料、はたまた保存された実車までを用いてひも解いていきます。

まさにファン感涙の「鉄分度100%」の展覧会です。実は私自身、鉄道がかなり好きでもあるので、所狭しと並ぶ模型等には思わず興奮してしまいました。

構成は以下の通りです。

第1章 「東京の市内電車~明治の交通と都電のはじまり~」

第2章 「震災の街を走る円太郎バス~都バスの誕生~」

第3章 「都電黄金期」

第4章 「さよなら都電」

第5章 「都営地下鉄の発展」

第6章 「都営交通のいまとこれから」

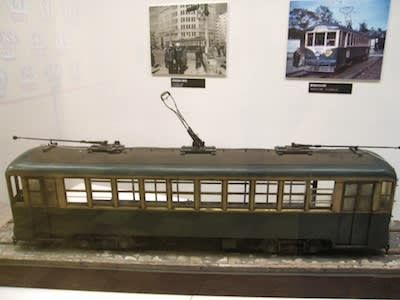

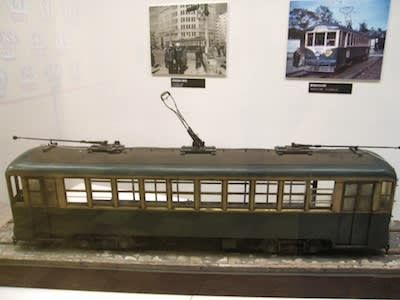

始まりは明治に遡ります。当初、東京の域内交通は人力車や馬車が主流でしたが、明治44年、東京市内に「東京市電気局」が創設されました。まさに路面電車、東京市電の時代の幕開けです。会場では当時走っていた旧東京市電ヨヘロ1形のモックが展示されています。

「旧東京市電ヨヘロ1形」実物大モックアップ

ここはあくまでもモックということで、撮影、また中に入ることも可能です。なお背景にはかつての日比谷の光景も写し出されています。この撮影スポットを含め、冒頭の掴みはまずまずでした。

しかしながら市電の歴史は必ずしも順風満帆というわけではありません。そのターニングポイントとなったのが大正12年の関東大震災です。震災によって大きな被害を受けた市電は一時運行を停止、代わりにバス、つまりは東京市バスの運行がはじまります。

「旧東京市営バス(円太郎バス)」実車 大正12年 鉄道博物館所蔵

そこで登場するのが通称、円太郎バスと呼ばれた乗り合いバスです。これこそ都バスの元祖に他なりませんが、会場では何とフォード社製の実車が堂々と公開されています。その黒光りした美しいフォルムには見惚れてしまいました。

「系統板」昭和30~40年代 東京都交通局所蔵

さて時代は一転、都電最盛期の昭和30年代へと進みます。ここでマニア心を思いっきりくすぐるのが系統板、つまりは都電の前面に掲げられた系統番号のプレートの展示です。広告入りの系統板が何と40枚もまとめて登場しています。この規模での展示は史上初めてとのことでした。

またその横にある表示板など、実際に都電に使われたプレート各種も見どころかもしれません。今も変わらぬお馴染みの地名も記されていました。

また当然ながら都電の模型などもいくつか展示されています。それに乗務員の制服など、当時の雰囲気を感じることが出来る資料も多数出ていました。

私は実際の都電に乗ったことがありませんが、往時の姿を知る方にはさらにぐっとくるものがあるのではないでしょうか。私も以前、子どもの時によく父から聞かされた都電についての話を思い出しました。

都電が廃止されたのは昭和42年です。最後の一系統は品川から上野間だったそうですが、さよなら運転の模様も映像で紹介されていました。

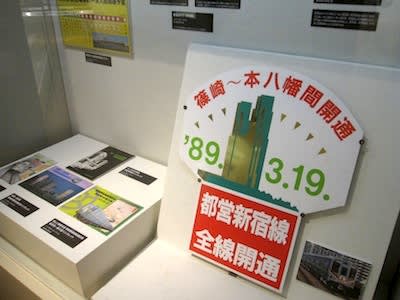

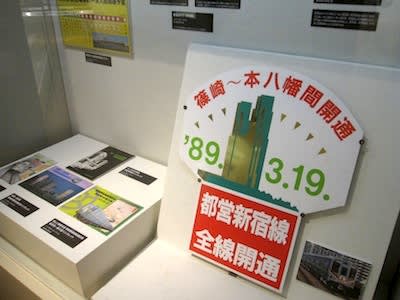

都電の後の東京の交通を担ったのは地下鉄です。そもそも都内の地下鉄は営団、ようは現メトロが先行していましたが、都も昭和35年より浅草橋と押上間、現浅草線の開業を皮切りに、三田線、新宿線、大江戸線と路線を次々と展開させていきます。

ここは都営地下鉄発行のポスター、記念キップなどが多く出ていました。お持ちの方もいらっっしゃるかもしれません。

またレールなども並んでいます。浅草線、三田線、新宿線のレール幅が全て異なっていることも紹介されていました。

「都電6086号車」実車

さて展覧会は二部構成です。この屋内の企画展示室にもう一つ加わるのが屋外の展示です。そしてこの屋外展示こそハイライトに他なりません。

「函館市電除雪車両(ササラ電車)」実車

ここでは現在、函館の除雪車両、通称ササラ電車として活躍中の旧東京市電ヘヨロ1形と、都電6000形のそれぞれ実車が公開されていました。

「都電6086号車」実車(内部)

こちらも撮影、また6000形は中に入ることが可能です。懐かしい方も多いのではないでしょうか。

「映画ALWAYS 三丁目の夕日’64」実物ロケセット

ちなみに屋外展示では背景にも是非注目してみて下さい。2007年に公開され、2012年には3Dとして再度公開予定の映画「ALWAYS三丁目の夕日」の実物ロケセットが登場しています。

ディテールまで昭和30年代を精巧に再現しています。6000形の車内広告等も当時のものでしたが、ここは彼の時代へタイムスリップしたかのように楽しめました。

なお屋外展示室は企画展示室からJR線路側へ向かった先にあります。おそらくは案内があるかと思いますが、ブースへの入場には半券が必要とのことです。ご注意下さい。

ところで拙ブログが一応、美術感想ブログであることを忘れていました。展覧会の中にも美術要素がいくつかあります。三代広重の浮世絵の他、複製ながらも杉浦非水デザインの地下鉄(現銀座線)開通ポスターなども展示されていました。

ところで震災の影響で中止されていた夜間開館が7月23日より復活します。会期中の毎週土曜日は19:30までの開館です。

手ぶれしてしまいましたが都バスのマスコット、みんくるがお出迎えしてくれました。鉄道好きはもちろん、夏休みのファミリーにもおすすめできる展示ではないでしょうか。

9月10日まで開催されています。

「東京の交通100年博~都電・バス・地下鉄のいま・むかし~」 江戸東京博物館

会期:7月14日(木)~9月10日(土)

休館:8月1日(月)、8日(月)、22日(月)

時間:9:30~17:30 *7月23日(土)より土曜日のみ19時30分まで。

場所:墨田区横網1-4-1

交通:JR総武線両国駅西口徒歩3分、都営地下鉄大江戸線両国駅A4出口徒歩1分。

注)写真の撮影と掲載は主催者の許可を得ています。

「東京の交通100年博~都電・バス・地下鉄のいま・むかし~」

7/14-9/10

江戸東京博物館で開催中の「東京の交通100年博~都電・バス・地下鉄のいま・むかし~」のプレスプレビューに参加してきました。

都バス・都電・都営地下鉄と、都区内の移動では欠かせない都営交通が本年8月1日、創業100周年を迎えることをご存知でしょうか。この展覧会ではそれを祝して都営交通の100年史を、模型から関連資料、はたまた保存された実車までを用いてひも解いていきます。

まさにファン感涙の「鉄分度100%」の展覧会です。実は私自身、鉄道がかなり好きでもあるので、所狭しと並ぶ模型等には思わず興奮してしまいました。

構成は以下の通りです。

第1章 「東京の市内電車~明治の交通と都電のはじまり~」

第2章 「震災の街を走る円太郎バス~都バスの誕生~」

第3章 「都電黄金期」

第4章 「さよなら都電」

第5章 「都営地下鉄の発展」

第6章 「都営交通のいまとこれから」

始まりは明治に遡ります。当初、東京の域内交通は人力車や馬車が主流でしたが、明治44年、東京市内に「東京市電気局」が創設されました。まさに路面電車、東京市電の時代の幕開けです。会場では当時走っていた旧東京市電ヨヘロ1形のモックが展示されています。

「旧東京市電ヨヘロ1形」実物大モックアップ

ここはあくまでもモックということで、撮影、また中に入ることも可能です。なお背景にはかつての日比谷の光景も写し出されています。この撮影スポットを含め、冒頭の掴みはまずまずでした。

しかしながら市電の歴史は必ずしも順風満帆というわけではありません。そのターニングポイントとなったのが大正12年の関東大震災です。震災によって大きな被害を受けた市電は一時運行を停止、代わりにバス、つまりは東京市バスの運行がはじまります。

「旧東京市営バス(円太郎バス)」実車 大正12年 鉄道博物館所蔵

そこで登場するのが通称、円太郎バスと呼ばれた乗り合いバスです。これこそ都バスの元祖に他なりませんが、会場では何とフォード社製の実車が堂々と公開されています。その黒光りした美しいフォルムには見惚れてしまいました。

「系統板」昭和30~40年代 東京都交通局所蔵

さて時代は一転、都電最盛期の昭和30年代へと進みます。ここでマニア心を思いっきりくすぐるのが系統板、つまりは都電の前面に掲げられた系統番号のプレートの展示です。広告入りの系統板が何と40枚もまとめて登場しています。この規模での展示は史上初めてとのことでした。

またその横にある表示板など、実際に都電に使われたプレート各種も見どころかもしれません。今も変わらぬお馴染みの地名も記されていました。

また当然ながら都電の模型などもいくつか展示されています。それに乗務員の制服など、当時の雰囲気を感じることが出来る資料も多数出ていました。

私は実際の都電に乗ったことがありませんが、往時の姿を知る方にはさらにぐっとくるものがあるのではないでしょうか。私も以前、子どもの時によく父から聞かされた都電についての話を思い出しました。

都電が廃止されたのは昭和42年です。最後の一系統は品川から上野間だったそうですが、さよなら運転の模様も映像で紹介されていました。

都電の後の東京の交通を担ったのは地下鉄です。そもそも都内の地下鉄は営団、ようは現メトロが先行していましたが、都も昭和35年より浅草橋と押上間、現浅草線の開業を皮切りに、三田線、新宿線、大江戸線と路線を次々と展開させていきます。

ここは都営地下鉄発行のポスター、記念キップなどが多く出ていました。お持ちの方もいらっっしゃるかもしれません。

またレールなども並んでいます。浅草線、三田線、新宿線のレール幅が全て異なっていることも紹介されていました。

「都電6086号車」実車

さて展覧会は二部構成です。この屋内の企画展示室にもう一つ加わるのが屋外の展示です。そしてこの屋外展示こそハイライトに他なりません。

「函館市電除雪車両(ササラ電車)」実車

ここでは現在、函館の除雪車両、通称ササラ電車として活躍中の旧東京市電ヘヨロ1形と、都電6000形のそれぞれ実車が公開されていました。

「都電6086号車」実車(内部)

こちらも撮影、また6000形は中に入ることが可能です。懐かしい方も多いのではないでしょうか。

「映画ALWAYS 三丁目の夕日’64」実物ロケセット

ちなみに屋外展示では背景にも是非注目してみて下さい。2007年に公開され、2012年には3Dとして再度公開予定の映画「ALWAYS三丁目の夕日」の実物ロケセットが登場しています。

ディテールまで昭和30年代を精巧に再現しています。6000形の車内広告等も当時のものでしたが、ここは彼の時代へタイムスリップしたかのように楽しめました。

なお屋外展示室は企画展示室からJR線路側へ向かった先にあります。おそらくは案内があるかと思いますが、ブースへの入場には半券が必要とのことです。ご注意下さい。

ところで拙ブログが一応、美術感想ブログであることを忘れていました。展覧会の中にも美術要素がいくつかあります。三代広重の浮世絵の他、複製ながらも杉浦非水デザインの地下鉄(現銀座線)開通ポスターなども展示されていました。

ところで震災の影響で中止されていた夜間開館が7月23日より復活します。会期中の毎週土曜日は19:30までの開館です。

手ぶれしてしまいましたが都バスのマスコット、みんくるがお出迎えしてくれました。鉄道好きはもちろん、夏休みのファミリーにもおすすめできる展示ではないでしょうか。

9月10日まで開催されています。

「東京の交通100年博~都電・バス・地下鉄のいま・むかし~」 江戸東京博物館

会期:7月14日(木)~9月10日(土)

休館:8月1日(月)、8日(月)、22日(月)

時間:9:30~17:30 *7月23日(土)より土曜日のみ19時30分まで。

場所:墨田区横網1-4-1

交通:JR総武線両国駅西口徒歩3分、都営地下鉄大江戸線両国駅A4出口徒歩1分。

注)写真の撮影と掲載は主催者の許可を得ています。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「植田正治写真展 雲のうつくしい日に。」 72 Gallery

72 Gallery

「植田正治写真展 雲のうつくしい日に。」

7/1-7/30

72 Galleryで開催中の植田正治写真展、「雲のうつくしい日に。」へ行ってきました。

本展の概要については同ギャラリーのWEBサイトをご覧ください。

植田正治写真展「雲のうつくしい日に。」(Exhibition)

作家最晩年の2000年に制作された遺作「雲のうつくしい日に。」シリーズが、約20点ほど展示されていました。

さて上記リンク先にも記載があるように、植田と言えば生家のある鳥取の砂丘シリーズなど、どこか舞台装置を見るかのような「演出写真」(同ギャラリーサイトより引用)が有名ですが、今回は主にカラーによる海や空をストレートに捉えた連作が紹介されています。

光は驚くほど透明感に満ち、また色は一切の混じりけがありません。港の向こうにぽっかりと浮かぶ雲は輝くように白く、そして眼下に広がる青い海は陽射しを吸収しながらしっとりとした面持ちで広がっています。また空と海の青、そして雲の白のコントラストは限りなく鮮やかです。ザックリと切り取られた空は、時に刹那的なまでの詩情すらたたえながら、作家の到達した一つの境地を指していました。

なお72 Galleryでは現在、「50EYES:Japan2011」と題し、東日本大震災に関わるチャリティー企画が行われています。

「50EYES:Japan2011」 Save Japan Photo Cards Project

これは企画に賛同した写真家、全50名のポストカード(1枚200円)を購入すると、その売上の全てが赤十字社を通して被災地に寄付されるというものです。

写真家には蒼々たるメンバー(写真家一覧)が揃っています。私も何枚かのカードを購入してきました。

7月31日まで開催されています。

「植田正治写真展 雲のうつくしい日に。」 72 Gallery

会期:7月1日(金)~7月31日(日)

休館:月・火

時間:12:00~20:00(水~金)、12:00~19:00(土・日・祝)

住所:中央区京橋3-6-6 エクスアートビル1F

交通:JR東京駅八重洲南口より徒歩7分、都営浅草線宝町駅A4番出口より徒歩1分、東京メトロ銀座線京橋駅1番出口より徒歩1分。

「植田正治写真展 雲のうつくしい日に。」

7/1-7/30

72 Galleryで開催中の植田正治写真展、「雲のうつくしい日に。」へ行ってきました。

本展の概要については同ギャラリーのWEBサイトをご覧ください。

植田正治写真展「雲のうつくしい日に。」(Exhibition)

作家最晩年の2000年に制作された遺作「雲のうつくしい日に。」シリーズが、約20点ほど展示されていました。

さて上記リンク先にも記載があるように、植田と言えば生家のある鳥取の砂丘シリーズなど、どこか舞台装置を見るかのような「演出写真」(同ギャラリーサイトより引用)が有名ですが、今回は主にカラーによる海や空をストレートに捉えた連作が紹介されています。

光は驚くほど透明感に満ち、また色は一切の混じりけがありません。港の向こうにぽっかりと浮かぶ雲は輝くように白く、そして眼下に広がる青い海は陽射しを吸収しながらしっとりとした面持ちで広がっています。また空と海の青、そして雲の白のコントラストは限りなく鮮やかです。ザックリと切り取られた空は、時に刹那的なまでの詩情すらたたえながら、作家の到達した一つの境地を指していました。

なお72 Galleryでは現在、「50EYES:Japan2011」と題し、東日本大震災に関わるチャリティー企画が行われています。

「50EYES:Japan2011」 Save Japan Photo Cards Project

これは企画に賛同した写真家、全50名のポストカード(1枚200円)を購入すると、その売上の全てが赤十字社を通して被災地に寄付されるというものです。

写真家には蒼々たるメンバー(写真家一覧)が揃っています。私も何枚かのカードを購入してきました。

7月31日まで開催されています。

「植田正治写真展 雲のうつくしい日に。」 72 Gallery

会期:7月1日(金)~7月31日(日)

休館:月・火

時間:12:00~20:00(水~金)、12:00~19:00(土・日・祝)

住所:中央区京橋3-6-6 エクスアートビル1F

交通:JR東京駅八重洲南口より徒歩7分、都営浅草線宝町駅A4番出口より徒歩1分、東京メトロ銀座線京橋駅1番出口より徒歩1分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「もてなす悦び展」 三菱一号館美術館

三菱一号館美術館

「もてなす悦び ジャポニスムのうつわで愉しむお茶会」

6/14-8/21

ジャポニスムの潮流の元、イギリスやアメリカで創られた陶磁器やガラス、それに銀食器などを展観します。三菱一号館美術館で開催中の「もてなす悦び ジャポニスムのうつわで愉しむお茶会」へ行ってきました。

構成は以下の通りです。

プロローグ:あさがおの間

第1部:欧米の世紀末を彩った日本

1.ジャポニスムの到来

2.ジャポニスムの茶会

第2部:もてなしの品々が誕生するまで

3.イギリス陶磁器界の創意工夫

4.アメリカの銀器が写した日本の自然

エピローグ:私だけのジャポニスム

19世紀後半、いわゆるジャポニスムの時代に西洋で生み出された陶磁器などが約230点ほど登場していました。

ウースター窯「色絵菊文鉢」18世紀

さて冒頭の「あさがおの間」の掴みが抜群です。ここではティファニーのガラスなど、朝顔のモチーフに因んだ器がいくつか並んでいます。そもそもアメリカでは朝顔が菊よりも日本の花として認知されていたこともあったそうですが、透明感に満ちたガラスに浮かび上がる水色の朝顔の姿はとても涼し気です。エメラルドグリーンに染まる器など、それこそ目で涼をとることが出来ました。

ミントン社「桜椿文カップ&ソーサー」1882年頃

一号館のメインスペース、3階の大広間がこれほど華やいで見えたことはありません。欧米では半ば暮らしの定番の習慣、アフタヌーン・ティー、つまり茶会の様子が、テーブルセッティングを再現する形で艶やかに展示されています。

もちろんここで一切のケースはありません。(つまり露出展示です。)このテーブルセッティングは料理評論家の青木かずこさんが手がけられたそうですが、様々な器はもちろんのこと、意匠にとんだテーブロクロスなど、まさしくこの大広間を飾るに相応しいインスタレーション的構成で楽しむことが出来ました。

またこの大広間では壁面に飾られた小品にも要注目です。さりげなくボナールのリトグラフが出ていたのは心憎いところですが、私として一推しにしたいジョセフ・ペネルのエッチング、「テムズ河」です。テムズの川面に浮かぶ小舟等、どこか靄にかすんだロンドンの光景が幻想的に描かれています。ここは惹かれました。

華やかな茶会を経由すると、今度は当時のイギリスにおいて、どのようにこうした陶磁器が作られたのかを解明する展示へと続きます。その核となるウィリアム・ロウの一連の水彩画が震災の影響により不出品、つまりは複製での紹介となっていたのは残念でしたが、日本の紋様を取り入れたミントンやロイヤルウースターの器はなかなか見応えがありました。

ティファニー商会/エドワード・C・ムーア「瓢箪文酒ポット」1880年

銀器の出品は陶磁器と比べるとやや少なめです。展示後半、アメリカで制作された銀器を紹介するコーナには、日本を示すお馴染みのモチーフ、蜻蛉がいくつか登場しています。蜻蛉といえばガレを思い起こさせますが、こうした銀器にも取り入れられたとは知りませんでした。

ラストでは西洋におけるジャポニスム受容が如何に多様であったかを見ることが出来るような展示と言えるかもしれません。謎めいた大仏が登場するブックエンドなど、日本人から見るとやや珍奇とも映る品々も並んでいました。この辺もまたジャポニスムの面白いところではないでしょうか。

ロイヤル・ウースター社「伊万里写ティーセット」1881年

また全体を通して、西洋のジャポニスム受容において、日本の伝統的な紋、例えば花鳥紋や草花紋の存在などが大きな役割を果たしているように思えました。そうした日本の図像を経由して、あくまでも西洋人の感性に合う日本の姿が生み出されていったのかもしれません。

なおこの出品の品々はほぼアメリカ在住の美術蒐集家、ミヨコ&ジョン・デイヴィー夫妻より譲り受けたコレクションとのことです。会場では夫妻のコレクションの経緯なども紹介されていました。

チラシのイメージからしてもどこか楽し気ですが、実際にも色とりどりの器がずらりと並んだ、とても華やかな展覧会でした。

8月21日まで開催されています。

「もてなす悦び ジャポニスムのうつわで愉しむお茶会」 三菱一号館美術館

会期:6月14日(火)~8月21日(日)

休館:月曜日。但し7/18、8/15は開館。

時間:10:00~18:00(火・土・日・祝)、10:00~20:00(水・木・金)

住所:千代田区丸の内2-6-2

交通:東京メトロ千代田線二重橋前駅1番出口から徒歩3分。JR東京駅丸の内南口・JR有楽町駅国際フォーラム口から徒歩5分。

「もてなす悦び ジャポニスムのうつわで愉しむお茶会」

6/14-8/21

ジャポニスムの潮流の元、イギリスやアメリカで創られた陶磁器やガラス、それに銀食器などを展観します。三菱一号館美術館で開催中の「もてなす悦び ジャポニスムのうつわで愉しむお茶会」へ行ってきました。

構成は以下の通りです。

プロローグ:あさがおの間

第1部:欧米の世紀末を彩った日本

1.ジャポニスムの到来

2.ジャポニスムの茶会

第2部:もてなしの品々が誕生するまで

3.イギリス陶磁器界の創意工夫

4.アメリカの銀器が写した日本の自然

エピローグ:私だけのジャポニスム

19世紀後半、いわゆるジャポニスムの時代に西洋で生み出された陶磁器などが約230点ほど登場していました。

ウースター窯「色絵菊文鉢」18世紀

さて冒頭の「あさがおの間」の掴みが抜群です。ここではティファニーのガラスなど、朝顔のモチーフに因んだ器がいくつか並んでいます。そもそもアメリカでは朝顔が菊よりも日本の花として認知されていたこともあったそうですが、透明感に満ちたガラスに浮かび上がる水色の朝顔の姿はとても涼し気です。エメラルドグリーンに染まる器など、それこそ目で涼をとることが出来ました。

ミントン社「桜椿文カップ&ソーサー」1882年頃

一号館のメインスペース、3階の大広間がこれほど華やいで見えたことはありません。欧米では半ば暮らしの定番の習慣、アフタヌーン・ティー、つまり茶会の様子が、テーブルセッティングを再現する形で艶やかに展示されています。

もちろんここで一切のケースはありません。(つまり露出展示です。)このテーブルセッティングは料理評論家の青木かずこさんが手がけられたそうですが、様々な器はもちろんのこと、意匠にとんだテーブロクロスなど、まさしくこの大広間を飾るに相応しいインスタレーション的構成で楽しむことが出来ました。

またこの大広間では壁面に飾られた小品にも要注目です。さりげなくボナールのリトグラフが出ていたのは心憎いところですが、私として一推しにしたいジョセフ・ペネルのエッチング、「テムズ河」です。テムズの川面に浮かぶ小舟等、どこか靄にかすんだロンドンの光景が幻想的に描かれています。ここは惹かれました。

華やかな茶会を経由すると、今度は当時のイギリスにおいて、どのようにこうした陶磁器が作られたのかを解明する展示へと続きます。その核となるウィリアム・ロウの一連の水彩画が震災の影響により不出品、つまりは複製での紹介となっていたのは残念でしたが、日本の紋様を取り入れたミントンやロイヤルウースターの器はなかなか見応えがありました。

ティファニー商会/エドワード・C・ムーア「瓢箪文酒ポット」1880年

銀器の出品は陶磁器と比べるとやや少なめです。展示後半、アメリカで制作された銀器を紹介するコーナには、日本を示すお馴染みのモチーフ、蜻蛉がいくつか登場しています。蜻蛉といえばガレを思い起こさせますが、こうした銀器にも取り入れられたとは知りませんでした。

ラストでは西洋におけるジャポニスム受容が如何に多様であったかを見ることが出来るような展示と言えるかもしれません。謎めいた大仏が登場するブックエンドなど、日本人から見るとやや珍奇とも映る品々も並んでいました。この辺もまたジャポニスムの面白いところではないでしょうか。

ロイヤル・ウースター社「伊万里写ティーセット」1881年

また全体を通して、西洋のジャポニスム受容において、日本の伝統的な紋、例えば花鳥紋や草花紋の存在などが大きな役割を果たしているように思えました。そうした日本の図像を経由して、あくまでも西洋人の感性に合う日本の姿が生み出されていったのかもしれません。

なおこの出品の品々はほぼアメリカ在住の美術蒐集家、ミヨコ&ジョン・デイヴィー夫妻より譲り受けたコレクションとのことです。会場では夫妻のコレクションの経緯なども紹介されていました。

チラシのイメージからしてもどこか楽し気ですが、実際にも色とりどりの器がずらりと並んだ、とても華やかな展覧会でした。

8月21日まで開催されています。

「もてなす悦び ジャポニスムのうつわで愉しむお茶会」 三菱一号館美術館

会期:6月14日(火)~8月21日(日)

休館:月曜日。但し7/18、8/15は開館。

時間:10:00~18:00(火・土・日・祝)、10:00~20:00(水・木・金)

住所:千代田区丸の内2-6-2

交通:東京メトロ千代田線二重橋前駅1番出口から徒歩3分。JR東京駅丸の内南口・JR有楽町駅国際フォーラム口から徒歩5分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

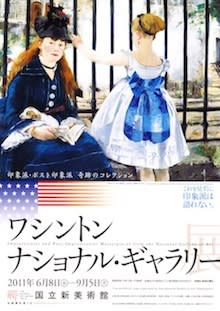

「ワシントン・ナショナル・ギャラリー展」 国立新美術館

国立新美術館

「ワシントン・ナショナル・ギャラリー展 印象派・ポスト印象派 奇跡のコレクション」

6/8-9/5

アメリカ・ワシントンの誇る珠玉の印象派コレクションを展観します。国立新美術館で開催中の「ワシントン・ナショナル・ギャラリー展」のプレスプレビューへ参加してきました。

震災の影響などで出品を中止する海外の美術館も少なくない中、ここワシントン・ナショナル・ギャラリーは全く別と言っても差し支えありません。当初の予定通り、改装中の同美術館より出品されたのは、普段は滅多に公開されることのない常設作品9点を含む、全83点の印象派・ポスト印象派絵画でした。

展覧会の構成は以下の通りです。

第1章「印象派登場まで」

第2章「印象派」

第3章「紙の上の印象派」

第4章「ポスト印象派以降」

途中に紙の作品、つまりは素描や版画などを挟んだ上にて、主に印象派絵画を時系列に展示していました。

点数は新美にしてはやや少なめですが、要所要所に思わず息をのんでしまうような名画があるのがまた心憎いところです。まさに誰しもがお気に入りの作品を何枚も見つけられるような展覧会ですが、ここは思い切って私の特に惹かれた5つの作品を挙げてみました。

1.エドゥアール・マネ「鉄道」

エドゥアール・マネ「鉄道」1873年 油彩・カンヴァス

鉄道の描かれていない「鉄道」として有名な一枚ですが、日常のさり気ない一コマを切り取るマネならではの作品と言えるかもしれません。こちらを見やる女性と後ろを向いて駅の方を見やる少女の関係は明らかではありませんが、そこから開かれるドラマを想像するのもまた楽しいのではないでしょうか。

また人物の立ち位置や蒸気に隠れる汽車など、一見、絵画としては謎めいた印象をあたえながらも、実際の光景としては何ら違和感がない点も興味深く思いました。

2.メアリー・カサット「青い肘掛け椅子の少女」

メアリー・カサット「青いひじ掛け椅子の少女」1878年 油彩・カンヴァス

今回はカサットがかなり多く出ていますが、やはり一際目立っているのがこの「青い肘掛け椅子」です。力強く、また動的なタッチの絵具の質感は極めて豊かで、斜めを向いて横たわる少女の生命感とソファの重厚感がひしひしと伝わってきます。そしてこの深いブルーの色味の美しさに魅せられた方も多いのではないでしょうか。目に滲みいりました。

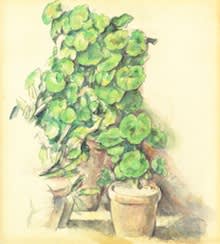

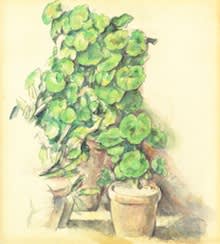

3.ポール・セザンヌ「ゼラニウム」

ポール・セザンヌ「ゼラニウム」1888-1890年 水彩・黒鉛・賽の目紙

「紙の上の印象派」の一角に潜む名作です。ゼラニウムという身近な植物をモチーフにしながらも、デッサン、そして陰影の効果は的確で、葉を覆う緑の色彩もまた軽やかで瑞々しさが感じられます。ここは思わず立ち止まって見惚れてしまいました。

4.ポール・セザンヌ「赤いチョッキの少年」

ポール・セザンヌ「赤いチョッキの少年」1888-1890年 油彩・カンヴァス

この展覧会の始まる前から一番期待していた作品ですが、実際に接してもその思いは全く裏切られることはありませんでした。やや腕の長い少年のポーズの他、奥行き感のある構図などはセザンヌならではの表現と言えそうですが、最も驚いたのはその豊かな色彩感です。図版で見るよりもはるかに塗り込まれたタッチは、作品に稀な重厚感を与えています。色は単純な面を超えて、言わば空間までを巧みに作り出していました。

5.フィンセント・ファン・ゴッホ「薔薇」

フィンセント・ファン・ゴッホ「薔薇」1890年 油彩・カンヴァス

展覧会のラストを飾る一枚です。いわゆる療養院時代の作品ですが、薔薇のむせ返るような生命感はあまり暗鬱な気配を感じさせません。ゴッホ特有のうねるようなタッチはともかくも、その明るい色彩、何よりも輝かしき花の様子には素直に惹かれるものがありました。

如何でしょうか。またこれら以外にもバジールやドガ、ピサロの他、「日傘の女性」をはじめとしたルノワールの充実したコレクションもお目見えしています。ただやはり今回の展覧会の主役は紛れもなく一番にセザンヌです。そして次にカサット、またマネではないでしょうか。

とりわけハイライトを飾るセザンヌの大作6点の並ぶスペースには心をぐっとつかまれました。あの場所だけでも一つの展覧会が成り立ちます。

なお全83点、うち約25点超が紙の小品ということで、会場内にはかなり余裕があります。会期中盤に入って若干混雑し始めたとも聞きますが、ゆったりとした空間で楽しめるのもこの展覧会の魅力かもしれません。

もちろん混雑を避けるのであれば毎週金曜の夜間開館(20時まで)が狙い目です。私もそろそろあの「赤いチョッキ」に会いにもう一度行きたいと思います。

ロングランの展覧会です。9月5日まで開催されています。*東京展終了後、京都市美術館(9/13~11/27)へと巡回します。

「ワシントン・ナショナル・ギャラリー展 印象派・ポスト印象派 奇跡のコレクション」 国立新美術館

会期:6月8日(水)~9月5日(月)

休館:火曜日

時間:10:00~18:00 *金曜日は20:00まで。

住所:港区六本木7-22-2

交通:東京メトロ千代田線乃木坂駅出口6より直結。都営大江戸線六本木駅7出口から徒歩4分。東京メトロ日比谷線六本木駅4a出口から徒歩5分。

注)会場の写真撮影と掲載については主催者の許可を得ています。

「ワシントン・ナショナル・ギャラリー展 印象派・ポスト印象派 奇跡のコレクション」

6/8-9/5

アメリカ・ワシントンの誇る珠玉の印象派コレクションを展観します。国立新美術館で開催中の「ワシントン・ナショナル・ギャラリー展」のプレスプレビューへ参加してきました。

震災の影響などで出品を中止する海外の美術館も少なくない中、ここワシントン・ナショナル・ギャラリーは全く別と言っても差し支えありません。当初の予定通り、改装中の同美術館より出品されたのは、普段は滅多に公開されることのない常設作品9点を含む、全83点の印象派・ポスト印象派絵画でした。

展覧会の構成は以下の通りです。

第1章「印象派登場まで」

第2章「印象派」

第3章「紙の上の印象派」

第4章「ポスト印象派以降」

途中に紙の作品、つまりは素描や版画などを挟んだ上にて、主に印象派絵画を時系列に展示していました。

点数は新美にしてはやや少なめですが、要所要所に思わず息をのんでしまうような名画があるのがまた心憎いところです。まさに誰しもがお気に入りの作品を何枚も見つけられるような展覧会ですが、ここは思い切って私の特に惹かれた5つの作品を挙げてみました。

1.エドゥアール・マネ「鉄道」

エドゥアール・マネ「鉄道」1873年 油彩・カンヴァス

鉄道の描かれていない「鉄道」として有名な一枚ですが、日常のさり気ない一コマを切り取るマネならではの作品と言えるかもしれません。こちらを見やる女性と後ろを向いて駅の方を見やる少女の関係は明らかではありませんが、そこから開かれるドラマを想像するのもまた楽しいのではないでしょうか。

また人物の立ち位置や蒸気に隠れる汽車など、一見、絵画としては謎めいた印象をあたえながらも、実際の光景としては何ら違和感がない点も興味深く思いました。

2.メアリー・カサット「青い肘掛け椅子の少女」

メアリー・カサット「青いひじ掛け椅子の少女」1878年 油彩・カンヴァス

今回はカサットがかなり多く出ていますが、やはり一際目立っているのがこの「青い肘掛け椅子」です。力強く、また動的なタッチの絵具の質感は極めて豊かで、斜めを向いて横たわる少女の生命感とソファの重厚感がひしひしと伝わってきます。そしてこの深いブルーの色味の美しさに魅せられた方も多いのではないでしょうか。目に滲みいりました。

3.ポール・セザンヌ「ゼラニウム」

ポール・セザンヌ「ゼラニウム」1888-1890年 水彩・黒鉛・賽の目紙

「紙の上の印象派」の一角に潜む名作です。ゼラニウムという身近な植物をモチーフにしながらも、デッサン、そして陰影の効果は的確で、葉を覆う緑の色彩もまた軽やかで瑞々しさが感じられます。ここは思わず立ち止まって見惚れてしまいました。

4.ポール・セザンヌ「赤いチョッキの少年」

ポール・セザンヌ「赤いチョッキの少年」1888-1890年 油彩・カンヴァス

この展覧会の始まる前から一番期待していた作品ですが、実際に接してもその思いは全く裏切られることはありませんでした。やや腕の長い少年のポーズの他、奥行き感のある構図などはセザンヌならではの表現と言えそうですが、最も驚いたのはその豊かな色彩感です。図版で見るよりもはるかに塗り込まれたタッチは、作品に稀な重厚感を与えています。色は単純な面を超えて、言わば空間までを巧みに作り出していました。

5.フィンセント・ファン・ゴッホ「薔薇」

フィンセント・ファン・ゴッホ「薔薇」1890年 油彩・カンヴァス

展覧会のラストを飾る一枚です。いわゆる療養院時代の作品ですが、薔薇のむせ返るような生命感はあまり暗鬱な気配を感じさせません。ゴッホ特有のうねるようなタッチはともかくも、その明るい色彩、何よりも輝かしき花の様子には素直に惹かれるものがありました。

如何でしょうか。またこれら以外にもバジールやドガ、ピサロの他、「日傘の女性」をはじめとしたルノワールの充実したコレクションもお目見えしています。ただやはり今回の展覧会の主役は紛れもなく一番にセザンヌです。そして次にカサット、またマネではないでしょうか。

とりわけハイライトを飾るセザンヌの大作6点の並ぶスペースには心をぐっとつかまれました。あの場所だけでも一つの展覧会が成り立ちます。

なお全83点、うち約25点超が紙の小品ということで、会場内にはかなり余裕があります。会期中盤に入って若干混雑し始めたとも聞きますが、ゆったりとした空間で楽しめるのもこの展覧会の魅力かもしれません。

もちろん混雑を避けるのであれば毎週金曜の夜間開館(20時まで)が狙い目です。私もそろそろあの「赤いチョッキ」に会いにもう一度行きたいと思います。

ロングランの展覧会です。9月5日まで開催されています。*東京展終了後、京都市美術館(9/13~11/27)へと巡回します。

「ワシントン・ナショナル・ギャラリー展 印象派・ポスト印象派 奇跡のコレクション」 国立新美術館

会期:6月8日(水)~9月5日(月)

休館:火曜日

時間:10:00~18:00 *金曜日は20:00まで。

住所:港区六本木7-22-2

交通:東京メトロ千代田線乃木坂駅出口6より直結。都営大江戸線六本木駅7出口から徒歩4分。東京メトロ日比谷線六本木駅4a出口から徒歩5分。

注)会場の写真撮影と掲載については主催者の許可を得ています。

コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )

「鶴友那 / 鶴井美和展」 GALLERY MoMo 六本木

GALLERY MoMo 六本木

「ex-chamber museum presents 鶴友那/鶴井美和 and more」

6/18-7/9

GALLERYMoMo六本木で開催中の「ex-chamber museum presents 鶴友那/鶴井美和 and more」展へ行ってきました。

本展に出品の作家は以下の通りです。

鶴友那|鶴井美和|佐藤明日香|山本久美子|上野紗代

また展示の概要については同ギャラリーWEBサイトをご覧ください。

開催中の展覧会 | 六本木@GALLERY MoMo

さて今回はモモの六本木のスペースでのグループ展ということで、ともに小品メインの展示となっています。

ともかく緻密な線描が光ります。どこか幻想的でかつアンニュイな女性を描いているのが鶴友那でした。モチーフは作家の妹さんともお聞きしましたが、例えば外では見せないような安心しきった、また親密なモデルの印象は、そういう面からも由来するのかもしれません。

潤んだ瞳にぐっと引込まれるのではないでしょうか。また彼女らにまとわりつくかのように咲き乱れる草花は、どことない魔性を帯びているようにも思えました。

鶴井の作品は半抽象絵画です。鶴の写実的でかつ細やかな線描とは一転、大胆なストロークを多用し、平面の中を力強く色が交差し、また駆け巡っています。その様子はとても動的でした。

しかしながら単に抽象とだけ見ると鶴井の作品の魅力は味わえないかもしれません。時折挿入される具体的なモチーフ、例えば女性やドクロ、それに蝶などが、激しくうごめく色面の中でまた別の次元の世界を切り開いています。そう捉えると鶴の作品と同様、どこか幻想的な景色に見えてくるのではないでしょうか。一見、異なる画風をとった両者の作品は、不思議にもシンクロしていました。

なお本展は、ブログのex-chamber museumはもちろんのこと、URTLAの出品でもお馴染みの幕内政治氏の企画です。(幕内さんのブログにも本展についての詳細なレビューがあります。)

review:ex-chamber museum presents:鶴 友那|鶴井美和|佐藤明日香|山本久美子|上野紗代

ともに六本木モモで初の展開ということです。そちらも興味深いものがありました。

明日、7月9日までの開催です。

「ex-chamber museum presents 鶴友那/鶴井美和 and more」 GALLERY MoMo 六本木

会期:6月18日(土)~7月9日(土)

休廊:日・月・祝

時間:12:00~19:00

住所:港区六本木6-2-6 サンビル第3 2F

交通:地下鉄日比谷線六本木駅1b出口を徒歩30秒。東京メトロ日比谷線・都営地下鉄大江戸線六本木駅3番出口より徒歩3分。

「ex-chamber museum presents 鶴友那/鶴井美和 and more」

6/18-7/9

GALLERYMoMo六本木で開催中の「ex-chamber museum presents 鶴友那/鶴井美和 and more」展へ行ってきました。

本展に出品の作家は以下の通りです。

鶴友那|鶴井美和|佐藤明日香|山本久美子|上野紗代

また展示の概要については同ギャラリーWEBサイトをご覧ください。

開催中の展覧会 | 六本木@GALLERY MoMo

さて今回はモモの六本木のスペースでのグループ展ということで、ともに小品メインの展示となっています。

ともかく緻密な線描が光ります。どこか幻想的でかつアンニュイな女性を描いているのが鶴友那でした。モチーフは作家の妹さんともお聞きしましたが、例えば外では見せないような安心しきった、また親密なモデルの印象は、そういう面からも由来するのかもしれません。

潤んだ瞳にぐっと引込まれるのではないでしょうか。また彼女らにまとわりつくかのように咲き乱れる草花は、どことない魔性を帯びているようにも思えました。

鶴井の作品は半抽象絵画です。鶴の写実的でかつ細やかな線描とは一転、大胆なストロークを多用し、平面の中を力強く色が交差し、また駆け巡っています。その様子はとても動的でした。

しかしながら単に抽象とだけ見ると鶴井の作品の魅力は味わえないかもしれません。時折挿入される具体的なモチーフ、例えば女性やドクロ、それに蝶などが、激しくうごめく色面の中でまた別の次元の世界を切り開いています。そう捉えると鶴の作品と同様、どこか幻想的な景色に見えてくるのではないでしょうか。一見、異なる画風をとった両者の作品は、不思議にもシンクロしていました。

なお本展は、ブログのex-chamber museumはもちろんのこと、URTLAの出品でもお馴染みの幕内政治氏の企画です。(幕内さんのブログにも本展についての詳細なレビューがあります。)

review:ex-chamber museum presents:鶴 友那|鶴井美和|佐藤明日香|山本久美子|上野紗代

ともに六本木モモで初の展開ということです。そちらも興味深いものがありました。

明日、7月9日までの開催です。

「ex-chamber museum presents 鶴友那/鶴井美和 and more」 GALLERY MoMo 六本木

会期:6月18日(土)~7月9日(土)

休廊:日・月・祝

時間:12:00~19:00

住所:港区六本木6-2-6 サンビル第3 2F

交通:地下鉄日比谷線六本木駅1b出口を徒歩30秒。東京メトロ日比谷線・都営地下鉄大江戸線六本木駅3番出口より徒歩3分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「椛田ちひろ個展」 アートフロントギャラリー

アートフロントギャラリー

「椛田ちひろ 目をあけたまま閉じる」

6/17-7/10

アートフロントギャラリーギャラリーで開催中の椛田ちひろ個展へ行ってきました。

作家プロフィールについては同ギャラリーWEBサイトをご参照下さい。

椛田ちひろプロフィール(PDF)/展示概要

先日のMOTアニュアルやギャラリーαMの展示の記憶が未だ鮮烈です。なお主な展示としては今年三回目とのことでした。

さてボールペンの他、黒のアクリル絵具、さらには樹脂などを執拗に塗り重ねて独特な世界を作る椛田ですが、その簡素な素材から生まれる多様なイメージは今回の個展でさらに広がったとしても過言ではありません。

まず圧巻なのは入口すぐ、ガラス張りの展示室を使ったインスタレーションです。ここで椛田は壁面に鏡を並べ、その内側にドローイングの施された大きな布を天井から吊るしています。ここは当然ながらウォークイン方式です。その布をかき分けていくと、あたかもオーロラの中でも進むかのような光と影の織りなす美しい世界を体験することが出来ました。

また布を通して開けてくる景色にも注目です。布を介すことで、外を走る車や人がまるで幻のようにぶれて見えます。見慣れた景色がこの一枚の布でこうも変わるとは思いませんでした。

さてメインのスペースでも作り込んだ空間の魅力が光ります。シルバーに輝く樹脂など、比較的明度の高い作品を抜け、鏡で区切られた『結界』を超えると、そこに待ち構えるのは深淵な闇の世界でした。

墨の塗られた半球のボウルはまるで底抜けのブラックホールです。また壁面に飾られた黒を主体とした平面も、時折流れるような白いタッチが、まさしく星の軌跡のような姿を見せています。まるで宇宙空間のようでした。

アニュアル、αM、そしてアートフロントと、椛田の言わば三部作の集大成と言えるかもしれません。見応え十分でした。

7月10日までの開催です。おすすめしたいと思います。

「椛田ちひろ 目をあけたまま閉じる」 アートフロントギャラリー

会期: 6月17日(金)~7月10日(日)

休廊:月曜日

時間:11:00~19:00

住所:渋谷区猿楽町29-18 ヒルサイドテラスA棟

交通:東急東横線代官山駅より徒歩5分。

「椛田ちひろ 目をあけたまま閉じる」

6/17-7/10

アートフロントギャラリーギャラリーで開催中の椛田ちひろ個展へ行ってきました。

作家プロフィールについては同ギャラリーWEBサイトをご参照下さい。

椛田ちひろプロフィール(PDF)/展示概要

先日のMOTアニュアルやギャラリーαMの展示の記憶が未だ鮮烈です。なお主な展示としては今年三回目とのことでした。

さてボールペンの他、黒のアクリル絵具、さらには樹脂などを執拗に塗り重ねて独特な世界を作る椛田ですが、その簡素な素材から生まれる多様なイメージは今回の個展でさらに広がったとしても過言ではありません。

まず圧巻なのは入口すぐ、ガラス張りの展示室を使ったインスタレーションです。ここで椛田は壁面に鏡を並べ、その内側にドローイングの施された大きな布を天井から吊るしています。ここは当然ながらウォークイン方式です。その布をかき分けていくと、あたかもオーロラの中でも進むかのような光と影の織りなす美しい世界を体験することが出来ました。

また布を通して開けてくる景色にも注目です。布を介すことで、外を走る車や人がまるで幻のようにぶれて見えます。見慣れた景色がこの一枚の布でこうも変わるとは思いませんでした。

さてメインのスペースでも作り込んだ空間の魅力が光ります。シルバーに輝く樹脂など、比較的明度の高い作品を抜け、鏡で区切られた『結界』を超えると、そこに待ち構えるのは深淵な闇の世界でした。

墨の塗られた半球のボウルはまるで底抜けのブラックホールです。また壁面に飾られた黒を主体とした平面も、時折流れるような白いタッチが、まさしく星の軌跡のような姿を見せています。まるで宇宙空間のようでした。

アニュアル、αM、そしてアートフロントと、椛田の言わば三部作の集大成と言えるかもしれません。見応え十分でした。

7月10日までの開催です。おすすめしたいと思います。

「椛田ちひろ 目をあけたまま閉じる」 アートフロントギャラリー

会期: 6月17日(金)~7月10日(日)

休廊:月曜日

時間:11:00~19:00

住所:渋谷区猿楽町29-18 ヒルサイドテラスA棟

交通:東急東横線代官山駅より徒歩5分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「橋口五葉展」 千葉市美術館

千葉市美術館

「生誕130年 橋口五葉展」

6/14-7/31

近代グラフィックデザインの先駆者とも言われる画家、橋口五葉(1881-1921)の全貌を詳らかにします。千葉市美術館で開催中の「生誕130年 橋口五葉展」へ行ってきました。

日本画、洋画、挿絵、装幀、さらには新版画など、様々なジャンルに作品を残した橋口五葉ですが、今回の展覧会では生誕130年を記念するに相応しく、その業績を余すことなく紹介しています。

構成は以下の通りです。

第1章 鹿児島から東京へ

第2章 物語の時代

第3章 吾輩ハ五葉デアル

第4章 耶馬渓を描く - 新たな主題の発見

第5章 素描 - 裸婦たち

第6章 新たなる浮世絵を求めて

出品総数は何と全400点です。うち小品の挿絵や関連資料も多く含まれますが、一つ一つに見入っているとゆうに2時間はかかりました。(出品リスト)

五葉の画業は一筋縄ではいきません。そもそも彼の画業は10代の頃、地元(鹿児島)の絵師に狩野派を学んだことからスタートしますが、18歳に上京した後は一転、橋本雅邦に師事して日本画を学びながら、一方で黒田清輝の勧めで洋画を描いていきます。

こうした若い頃の彼の制作はこれまであまりよく分かっていなかったそうですが、今回の展示では主に風景を描いたスケッチブックなどで丹念にその道程を辿っていました。

そしてここで注目すべきは五葉の人物表現です。彼は後の新版画の例をとるまでもなく、終生、女性を多数描きましたが、早くもその艶やかな描写をこの時期のラフなスケッチからも伺い知ることが出来ました。

橋口五葉「孔雀と印度女」1907年 個人蔵

また初期の五葉ではロマン的な傾向、例えば物語や神話に因んだモチーフの作品を多数描いていることも見逃せません。とくに彼が傾倒したラファエル前派や青木繁の神話的な世界観をそのまま摂取したような作品も描かれていました。(ちなみに青木繁は美学校で五葉の一年先輩だったそうです。)

またアール・ヌーヴォーなど、工芸的な要素を取り込んだ面も見られはしないでしょうか。後に確立するデザインと叙情性を両立させたような五葉の画風は、決して一朝一夕に生み出されたわけではありませんでした。

さて東京美術学校を首席で卒業した五葉は、その卒業した年に一つの大きな転機を迎えます。それが漱石の「我が輩は猫である」の装幀の仕事です。橋口は25歳の頃から約15年間、装幀を100、また挿絵を200ほど残しますが、その全ての始まりが漱石のこの傑作の装幀というわけでした。

橋口五葉装幀「虞美人草」(夏目漱石著)1907年 個人蔵

当時の二代文芸装幀とも言われた漱石本と鏡花本の両方を手がけた画家は五葉だけです。展示では例えば漱石の「虞美人草」や鏡花の「乗合舟」の他、アンデルセンやモリエールの著作の装幀なども紹介されていました。

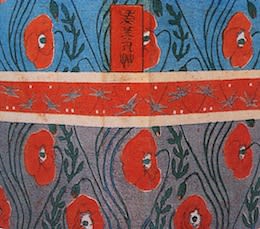

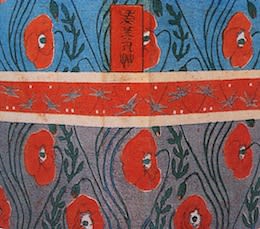

橋口五葉「此美人」1911年 個人蔵

また彼はこうした本の装幀からポスターやパンフレットまでと幅広くのデザインの仕事を行っています。中でも1911年、三越が主催した懸賞広告で一等を獲得した「此美人」は、面長の美しい女性に、艶やかな草花紋様、そして暖色系を多様した鮮やかな色彩と、五葉の魅力が全てつまった一枚と言えるかもしれません。

この顕彰で獲得した賞金を元に、五葉は日本各地を旅行するようになります。展示の中盤で登場するのは、とりわけ彼が愛した耶馬渓における風景や人物を描いた作品です。ここでも彼は女性を執拗に描き続けます。旅先の温泉場で描いた女性像の他、無数に登場する裸婦の素描からは、なにかむせるような官能性を感じました。

橋口五葉「黄薔薇」1912年 個人蔵

今回の展覧会では新出にも超注目です。中でも1912年に出品された記録こそ残っているものの、その後白黒写真でしか存在をしられていなかった「黄薔薇」がおおよそ100年の時を超えて公開されています。

モデルは先の「此美人」と同じです。草花を多用した装飾的な空間はもちろん、曲線を多用した構図感など、見るべき点の多い作品ではないでしょうか。また精緻な刺繍を施した表具も見事です。これの一枚だけでも千葉まで行った甲斐がありました。

橋口五葉「化粧の女」1918年 千葉市美術館蔵

有名な「化粧の女」や「髪すける女」など、ボリューム感があり、なおかつうっすらと湿り気を帯びたような黒髪への視点も五葉独自のものかもしれません。

橋口五葉「すく女二態」1914-1920年頃 千葉市美術館蔵

五葉はモデルに何度も何度も同じポーズをとらせ、こうした女性像を描いたそうですが、この黒髪はもちろん、きめの細やかなな白肌などは、やはり彼の女性への独特なフェティシズムを示しているように思えてなりませんでした。

五葉が最後に到達したのは新版画の世界です。彼は当初、巴水版画でもお馴染みの渡邊庄三郎と出会って制作に取りかかりますが、その出来に納得せず、摺りと彫りを自身で監督する私家版へと転向して作品を作り続けます。まさに画業の集大成でした。

41歳の若さで没した五葉ですが、ともかくこの展覧会の質と量は並大抵のものではありません。少なくとも五葉展に関してはこれ以上の内容を望むのはもう無理ではないでしょうか。

7月には関連の講演会も予定されています。

「新・橋口五葉 譚」

7月10日(日)14:00より(13:30開場) 11階講堂にて

講師:岩切信一郎 (美術史家)

「橋口五葉と浮世絵」

7月16日(土)14:00より 11階講堂にて

講師:小林忠(当館館長)

ともに聴講無料です。(先着150名)こちらにあわせて出かけられても良いかもしれません。

7月31日まで開催されています。

「生誕130年 橋口五葉展」 千葉市美術館

会期:6月14日(火)~7月31日(日)

休館:7月4日

時間:10:00~18:00(日~木)、10:00~20:00(金・土)

住所:千葉市中央区中央3-10-8

交通:千葉都市モノレールよしかわ公園駅下車徒歩5分。京成千葉中央駅東口より徒歩約10分。JR千葉駅東口より徒歩約15分。JR千葉駅東口より京成バス(バスのりば7)より大学病院行または南矢作行にて「中央3丁目」下車徒歩2分。

「生誕130年 橋口五葉展」

6/14-7/31

近代グラフィックデザインの先駆者とも言われる画家、橋口五葉(1881-1921)の全貌を詳らかにします。千葉市美術館で開催中の「生誕130年 橋口五葉展」へ行ってきました。

日本画、洋画、挿絵、装幀、さらには新版画など、様々なジャンルに作品を残した橋口五葉ですが、今回の展覧会では生誕130年を記念するに相応しく、その業績を余すことなく紹介しています。

構成は以下の通りです。

第1章 鹿児島から東京へ

第2章 物語の時代

第3章 吾輩ハ五葉デアル

第4章 耶馬渓を描く - 新たな主題の発見

第5章 素描 - 裸婦たち

第6章 新たなる浮世絵を求めて

出品総数は何と全400点です。うち小品の挿絵や関連資料も多く含まれますが、一つ一つに見入っているとゆうに2時間はかかりました。(出品リスト)

五葉の画業は一筋縄ではいきません。そもそも彼の画業は10代の頃、地元(鹿児島)の絵師に狩野派を学んだことからスタートしますが、18歳に上京した後は一転、橋本雅邦に師事して日本画を学びながら、一方で黒田清輝の勧めで洋画を描いていきます。

こうした若い頃の彼の制作はこれまであまりよく分かっていなかったそうですが、今回の展示では主に風景を描いたスケッチブックなどで丹念にその道程を辿っていました。

そしてここで注目すべきは五葉の人物表現です。彼は後の新版画の例をとるまでもなく、終生、女性を多数描きましたが、早くもその艶やかな描写をこの時期のラフなスケッチからも伺い知ることが出来ました。

橋口五葉「孔雀と印度女」1907年 個人蔵

また初期の五葉ではロマン的な傾向、例えば物語や神話に因んだモチーフの作品を多数描いていることも見逃せません。とくに彼が傾倒したラファエル前派や青木繁の神話的な世界観をそのまま摂取したような作品も描かれていました。(ちなみに青木繁は美学校で五葉の一年先輩だったそうです。)

またアール・ヌーヴォーなど、工芸的な要素を取り込んだ面も見られはしないでしょうか。後に確立するデザインと叙情性を両立させたような五葉の画風は、決して一朝一夕に生み出されたわけではありませんでした。

さて東京美術学校を首席で卒業した五葉は、その卒業した年に一つの大きな転機を迎えます。それが漱石の「我が輩は猫である」の装幀の仕事です。橋口は25歳の頃から約15年間、装幀を100、また挿絵を200ほど残しますが、その全ての始まりが漱石のこの傑作の装幀というわけでした。

橋口五葉装幀「虞美人草」(夏目漱石著)1907年 個人蔵

当時の二代文芸装幀とも言われた漱石本と鏡花本の両方を手がけた画家は五葉だけです。展示では例えば漱石の「虞美人草」や鏡花の「乗合舟」の他、アンデルセンやモリエールの著作の装幀なども紹介されていました。

橋口五葉「此美人」1911年 個人蔵

また彼はこうした本の装幀からポスターやパンフレットまでと幅広くのデザインの仕事を行っています。中でも1911年、三越が主催した懸賞広告で一等を獲得した「此美人」は、面長の美しい女性に、艶やかな草花紋様、そして暖色系を多様した鮮やかな色彩と、五葉の魅力が全てつまった一枚と言えるかもしれません。

この顕彰で獲得した賞金を元に、五葉は日本各地を旅行するようになります。展示の中盤で登場するのは、とりわけ彼が愛した耶馬渓における風景や人物を描いた作品です。ここでも彼は女性を執拗に描き続けます。旅先の温泉場で描いた女性像の他、無数に登場する裸婦の素描からは、なにかむせるような官能性を感じました。

橋口五葉「黄薔薇」1912年 個人蔵

今回の展覧会では新出にも超注目です。中でも1912年に出品された記録こそ残っているものの、その後白黒写真でしか存在をしられていなかった「黄薔薇」がおおよそ100年の時を超えて公開されています。

モデルは先の「此美人」と同じです。草花を多用した装飾的な空間はもちろん、曲線を多用した構図感など、見るべき点の多い作品ではないでしょうか。また精緻な刺繍を施した表具も見事です。これの一枚だけでも千葉まで行った甲斐がありました。

橋口五葉「化粧の女」1918年 千葉市美術館蔵

有名な「化粧の女」や「髪すける女」など、ボリューム感があり、なおかつうっすらと湿り気を帯びたような黒髪への視点も五葉独自のものかもしれません。

橋口五葉「すく女二態」1914-1920年頃 千葉市美術館蔵

五葉はモデルに何度も何度も同じポーズをとらせ、こうした女性像を描いたそうですが、この黒髪はもちろん、きめの細やかなな白肌などは、やはり彼の女性への独特なフェティシズムを示しているように思えてなりませんでした。

五葉が最後に到達したのは新版画の世界です。彼は当初、巴水版画でもお馴染みの渡邊庄三郎と出会って制作に取りかかりますが、その出来に納得せず、摺りと彫りを自身で監督する私家版へと転向して作品を作り続けます。まさに画業の集大成でした。

41歳の若さで没した五葉ですが、ともかくこの展覧会の質と量は並大抵のものではありません。少なくとも五葉展に関してはこれ以上の内容を望むのはもう無理ではないでしょうか。

7月には関連の講演会も予定されています。

「新・橋口五葉 譚」

7月10日(日)14:00より(13:30開場) 11階講堂にて

講師:岩切信一郎 (美術史家)

「橋口五葉と浮世絵」

7月16日(土)14:00より 11階講堂にて

講師:小林忠(当館館長)

ともに聴講無料です。(先着150名)こちらにあわせて出かけられても良いかもしれません。

7月31日まで開催されています。

「生誕130年 橋口五葉展」 千葉市美術館

会期:6月14日(火)~7月31日(日)

休館:7月4日

時間:10:00~18:00(日~木)、10:00~20:00(金・土)

住所:千葉市中央区中央3-10-8

交通:千葉都市モノレールよしかわ公園駅下車徒歩5分。京成千葉中央駅東口より徒歩約10分。JR千葉駅東口より徒歩約15分。JR千葉駅東口より京成バス(バスのりば7)より大学病院行または南矢作行にて「中央3丁目」下車徒歩2分。

コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )

「松尾高弘 インタラクティブアート展」 ポーラミュージアムアネックス

ポーラミュージアムアネックス

「松尾高弘 インタラクティブアート展」

6/5-7/10

ポーラミュージアムアネックスで開催中の松尾高弘個展、「インタラクティブアート LIGHT EMOTION」へ行ってきました。

本展の概要については同ギャラリーのWEBサイトをご覧ください。

「松尾高弘 インタラクティブアート展 LIGHT EMOTION」@ポーラミュージアムアネックス

九州芸術工科大学大学院を終了後、主に照明や映像を用いての光のインスタレーションを制作してきました。

「White Rain」(2011)イメージ

さてインタラクティブということで、文字通り観客が作品へ関与するインスタレーションが2点ほど展示されていましたが、その美しさに魅せられたのはもとより、何とも言えない清涼感を得たのは私だけではないかもしれません。

作品の一点目、会場に滴り落ちる光の粒は、まさにそれを雨に見立てた「White Rain」でした。観客は言わばその中を彷徨うように歩き、光の粒と化した夜の雨のシャワーを全身で受け止めることになります。その光景はどこか神秘的でした。

もう一つ、奥の部屋に展開されているのは2009年にミラノで公開されたという「Aquatic Colors」でした。こちらは雨の空間から一転、深い海の奥底へと潜り込んで、静かにたゆたうクラゲたちにそっと触れながら操る体験が出来ます。手をかざして近寄ってくる光のクラゲはとても可愛らしいものでした。

私の拙い感想では展示の面白さが伝わりませんが、幸いにも作品の動画がyoutubeにアップされています。そちらも是非ご覧ください。

「Aquatic Colors」 松尾高弘 インタラクティブアート展

銀座のお買い物の際に涼を求めて出向かれるのも良いのではないでしょうか。

7月10日まで開催されています。

「松尾高弘 インタラクティブアート展 LIGHT EMOTION」 ポーラミュージアムアネックス

会期:6月5日(日)~7月10日(日)

休館:会期中無休

時間:11:00~20:00

住所:中央区銀座1-7-7 ポーラ銀座ビル3階

交通:東京メトロ有楽町線銀座1丁目駅7番出口よりすぐ。JR有楽町駅京橋口より徒歩5分。

「松尾高弘 インタラクティブアート展」

6/5-7/10

ポーラミュージアムアネックスで開催中の松尾高弘個展、「インタラクティブアート LIGHT EMOTION」へ行ってきました。

本展の概要については同ギャラリーのWEBサイトをご覧ください。

「松尾高弘 インタラクティブアート展 LIGHT EMOTION」@ポーラミュージアムアネックス

九州芸術工科大学大学院を終了後、主に照明や映像を用いての光のインスタレーションを制作してきました。

「White Rain」(2011)イメージ

さてインタラクティブということで、文字通り観客が作品へ関与するインスタレーションが2点ほど展示されていましたが、その美しさに魅せられたのはもとより、何とも言えない清涼感を得たのは私だけではないかもしれません。

作品の一点目、会場に滴り落ちる光の粒は、まさにそれを雨に見立てた「White Rain」でした。観客は言わばその中を彷徨うように歩き、光の粒と化した夜の雨のシャワーを全身で受け止めることになります。その光景はどこか神秘的でした。

もう一つ、奥の部屋に展開されているのは2009年にミラノで公開されたという「Aquatic Colors」でした。こちらは雨の空間から一転、深い海の奥底へと潜り込んで、静かにたゆたうクラゲたちにそっと触れながら操る体験が出来ます。手をかざして近寄ってくる光のクラゲはとても可愛らしいものでした。

私の拙い感想では展示の面白さが伝わりませんが、幸いにも作品の動画がyoutubeにアップされています。そちらも是非ご覧ください。

「Aquatic Colors」 松尾高弘 インタラクティブアート展

銀座のお買い物の際に涼を求めて出向かれるのも良いのではないでしょうか。

7月10日まで開催されています。

「松尾高弘 インタラクティブアート展 LIGHT EMOTION」 ポーラミュージアムアネックス

会期:6月5日(日)~7月10日(日)

休館:会期中無休

時間:11:00~20:00

住所:中央区銀座1-7-7 ポーラ銀座ビル3階

交通:東京メトロ有楽町線銀座1丁目駅7番出口よりすぐ。JR有楽町駅京橋口より徒歩5分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

7月の展覧会・ギャラリーetc

蒸し暑い日が続きますがいかがお過ごしでしょうか。今月に見たい展覧会などをまとめてみました。

展覧会

・「フランスの詩と版画」 町田市立国際版画美術館 (~8/7)

・「2011イタリア・ボローニャ国際絵本原画展」 板橋区立美術館 (7/2~8/14)

#関連イベント(ワークショップ・講座など)多数あり→スケジュール

・「古筆切」 根津美術館 (7/13~8/14)

・「もてなす悦び ジャポニスムのうつわで愉しむお茶会」 三菱一号館美術館 (~8/21)

・「名和晃平 - シンセシス」 東京都現代美術館 (~8/28)

#7月に公開制作、また8月にアーティストトークあり→スケジュール

・「彫刻家エル・アナツイのアフリカ」 埼玉県立近代美術館 (7/2~8/28)

#関連企画(映画上映会・ミュージアムコンサート・シンポジウムなど)あり→スケジュール

・「集まれ!おもしろどうぶつ展」 横須賀美術館 (7/16~8/28)

#おとなワークショップ「動物を彫る」 講師:三沢厚彦(彫刻家) 8月6日(土) 事前要申込→詳細

・「タグチ・アートコレクション GLOBAL NEW ART」 損保ジャパン東郷青児美術館 (7/12~8/31)

#上映会「ハーブ&ドロシー」 7/17、7/18 無料(但し要半券) 各回200名(先着順)

・「出羽三山と山伏」 千葉県立中央博物館 (7/9~9/4)

・「大英博物館 古代ギリシャ展」 国立西洋美術館 (7/5~9/25)

#講演会「ギリシャ人の男性美と女性美」 青柳正規(国立西洋美術館長) 7月23日(土)14:00~15:30

・「日本美術にみる『橋』ものがたり」 三井記念美術館 (7/9~9/4)

・「東京の交通100年博~都電・バス・地下鉄のいま・むかし」 江戸東京博物館 (7/14~9/10)

・「空海と密教美術展」 東京国立博物館 (7/20~9/25)

・「皇帝の愛したガラス」 東京都庭園美術館 (7/14~9/25)

#ブロガープレビュー(7/13、7/16)あり。 要申込7/6まで。

・「磯江毅=グスタボ・イソエ―マドリード・リアリズムの異才」 練馬区立美術館 (7/12~10/2)

・「家の外の都市(まち)の中の家」 東京オペラシティアートギャラリー (7/16~10/2)

ギャラリー

「あるがせいじ個展」 ラディウム-レントゲンヴェルケ (7/1~7/31)

「TWS-Emerging 安藤充/長沼基樹/辻孝文/森田佳奈」 トーキョーワンダーサイト本郷(7/2~7/24)

「ヤノベケンジ個展」 山本現代(7/2~7/30)

「植田正治写真展」 72Gallery(7/1-7/31)

「アートアワードトーキョー丸の内2011」 行幸地下ギャラリー(7/3~7/31)

「伊藤存:潮の動きとこだわりのない置き物」 Taka Ishii Gallery(7/9~8/6)

「αM2011『成層圏』下道基行」 ギャラリーαM(7/9~8/13)

「荒木経惟:彼岸」 ラットホールギャラリー(7/22~9/25)

7月にはじまる展覧会でまず見逃せないのが、上野の二つの展示、「空海と密教美術展」と「古代ギリシャ展」です。

「空海と密教美術展」@東京国立博物館 7/20~9/25

「大英博物館 古代ギリシャ展」@国立西洋美術館 7/5~9/25

言うまでもなく東博、西美の夏の大型展です。混雑必至ではないでしょうか。早々に出かけるつもりです。

サントリーの「鳳凰と獅子」にもお宝続出ですが、三井記念美術館で始まる「橋」展にも、かなり興味深い日本美術品の展示が予告されています。

日本美術にみる『橋』ものがたり@三井記念美術館 7/9~9/4

まだリストは公開されていませんが、会期中には展示替えもあるそうです。こちらも注目したいと思います。

チラシをみてぐっと心を惹かれた展覧会があります。それが練馬区立美術館で開催されるリアリズムの画家、磯江毅の展覧会です。

「磯江毅=グスタボ・イソエ―マドリード・リアリズムの異才」@練馬区立美術館 (7/12~10/2)

2007年に急逝した磯江の没後初となる本格的な回顧展とのことです。これは見ないわけにいきません。

さて一転して鮮やかなチラシが印象深いMOTの名和晃平展ですが、今月の17、18日の日・祝日に、作家による公開制作が予定されています。

「名和晃平 シンセシス」展関連イベント@東京都現代美術館

実はまだ展覧会そのものを見ていません。この機会にあわせて行きたいと思います。

さて震災の影響などで夜間開館を中止していた美術館が多くありましたが、ここに来て再開のアナウンスも出ています。

7月から本館の夜間開館を再開します!@東京国立近代美術館

夏期の臨時開館および延長開館について@東京都現代美術館

会場が混雑しているとも聞くクレー展(東近美)の夜間は狙い目となるのではないでしょうか。また東現美の夜間開館はとても久しぶりです。こちらもゆったりとした環境で楽しめること間違いありません。

それでは今月も宜しくお願いします。

展覧会

・「フランスの詩と版画」 町田市立国際版画美術館 (~8/7)

・「2011イタリア・ボローニャ国際絵本原画展」 板橋区立美術館 (7/2~8/14)

#関連イベント(ワークショップ・講座など)多数あり→スケジュール

・「古筆切」 根津美術館 (7/13~8/14)

・「もてなす悦び ジャポニスムのうつわで愉しむお茶会」 三菱一号館美術館 (~8/21)

・「名和晃平 - シンセシス」 東京都現代美術館 (~8/28)

#7月に公開制作、また8月にアーティストトークあり→スケジュール

・「彫刻家エル・アナツイのアフリカ」 埼玉県立近代美術館 (7/2~8/28)

#関連企画(映画上映会・ミュージアムコンサート・シンポジウムなど)あり→スケジュール

・「集まれ!おもしろどうぶつ展」 横須賀美術館 (7/16~8/28)

#おとなワークショップ「動物を彫る」 講師:三沢厚彦(彫刻家) 8月6日(土) 事前要申込→詳細

・「タグチ・アートコレクション GLOBAL NEW ART」 損保ジャパン東郷青児美術館 (7/12~8/31)

#上映会「ハーブ&ドロシー」 7/17、7/18 無料(但し要半券) 各回200名(先着順)

・「出羽三山と山伏」 千葉県立中央博物館 (7/9~9/4)

・「大英博物館 古代ギリシャ展」 国立西洋美術館 (7/5~9/25)

#講演会「ギリシャ人の男性美と女性美」 青柳正規(国立西洋美術館長) 7月23日(土)14:00~15:30

・「日本美術にみる『橋』ものがたり」 三井記念美術館 (7/9~9/4)

・「東京の交通100年博~都電・バス・地下鉄のいま・むかし」 江戸東京博物館 (7/14~9/10)

・「空海と密教美術展」 東京国立博物館 (7/20~9/25)

・「皇帝の愛したガラス」 東京都庭園美術館 (7/14~9/25)

#ブロガープレビュー(7/13、7/16)あり。 要申込7/6まで。

・「磯江毅=グスタボ・イソエ―マドリード・リアリズムの異才」 練馬区立美術館 (7/12~10/2)

・「家の外の都市(まち)の中の家」 東京オペラシティアートギャラリー (7/16~10/2)

ギャラリー

「あるがせいじ個展」 ラディウム-レントゲンヴェルケ (7/1~7/31)

「TWS-Emerging 安藤充/長沼基樹/辻孝文/森田佳奈」 トーキョーワンダーサイト本郷(7/2~7/24)

「ヤノベケンジ個展」 山本現代(7/2~7/30)

「植田正治写真展」 72Gallery(7/1-7/31)

「アートアワードトーキョー丸の内2011」 行幸地下ギャラリー(7/3~7/31)

「伊藤存:潮の動きとこだわりのない置き物」 Taka Ishii Gallery(7/9~8/6)

「αM2011『成層圏』下道基行」 ギャラリーαM(7/9~8/13)

「荒木経惟:彼岸」 ラットホールギャラリー(7/22~9/25)

7月にはじまる展覧会でまず見逃せないのが、上野の二つの展示、「空海と密教美術展」と「古代ギリシャ展」です。

「空海と密教美術展」@東京国立博物館 7/20~9/25

「大英博物館 古代ギリシャ展」@国立西洋美術館 7/5~9/25

言うまでもなく東博、西美の夏の大型展です。混雑必至ではないでしょうか。早々に出かけるつもりです。

サントリーの「鳳凰と獅子」にもお宝続出ですが、三井記念美術館で始まる「橋」展にも、かなり興味深い日本美術品の展示が予告されています。

日本美術にみる『橋』ものがたり@三井記念美術館 7/9~9/4

まだリストは公開されていませんが、会期中には展示替えもあるそうです。こちらも注目したいと思います。

チラシをみてぐっと心を惹かれた展覧会があります。それが練馬区立美術館で開催されるリアリズムの画家、磯江毅の展覧会です。

「磯江毅=グスタボ・イソエ―マドリード・リアリズムの異才」@練馬区立美術館 (7/12~10/2)

2007年に急逝した磯江の没後初となる本格的な回顧展とのことです。これは見ないわけにいきません。

さて一転して鮮やかなチラシが印象深いMOTの名和晃平展ですが、今月の17、18日の日・祝日に、作家による公開制作が予定されています。

「名和晃平 シンセシス」展関連イベント@東京都現代美術館

実はまだ展覧会そのものを見ていません。この機会にあわせて行きたいと思います。

さて震災の影響などで夜間開館を中止していた美術館が多くありましたが、ここに来て再開のアナウンスも出ています。

7月から本館の夜間開館を再開します!@東京国立近代美術館

夏期の臨時開館および延長開館について@東京都現代美術館

会場が混雑しているとも聞くクレー展(東近美)の夜間は狙い目となるのではないでしょうか。また東現美の夜間開館はとても久しぶりです。こちらもゆったりとした環境で楽しめること間違いありません。

それでは今月も宜しくお願いします。

コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )

| 次ページ » |