都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

「梅佳代展」 東京オペラシティアートギャラリー

東京オペラシティアートギャラリー

「梅佳代展」

4/13-6/23

東京オペラシティアートギャラリーで開催中の梅佳代展へ行ってきました。

1981年に石川県で生まれ、2002年に日本写真映像専門学校を卒業。以降、写真集を発表しつつ、2007年には「うめめ」にて木村伊兵衛賞を受賞。「いま若手のなかで最も熱く、幅広い層の視点を浴びる写真家」(チラシより引用)である梅佳代。大変失礼ながらスナップで人気の方という程度の認識しかなかった私。率直なところ、事前にあまり思うところなく会場へ出かけました。

そして展示と作品を見てどうだったのか。端的に申し上げるとその魅力にぞっこん。まさかこれほど日常の一瞬間を巧みにまた楽しく切り取った写真があるとは思いもよりません。

パワー全開。笑あり涙ありの梅佳代の作品の前には私の言葉など無力。ともかく実際の展示をご覧になっていただきたいところですが、彼女の目を通した世の中の風景。どこにでもありそうな日常の中のちょっとしたハプニング。それが全く気取らない形でカメラに収められています。

とはいえそれは決して構図なりが鮮やかに決まった、言わばカルティエ=ブレッソン風の決定的瞬間ではないのもポイント。あくまでもあるのは緩やかな、それでいてささやかな幸せに満ちた日常。一見、有りがちな展開の中で立ち止まってみると、ちょっとしたハプニングが。それが思わずえっと声を出してしまうような違和感を呼び、次に笑いを誘う。しかもハプニングは必ずしも説明的ではなく断片的。そこに見る側の想像力の働く余地があるのです。

とりわけ展示の初めと最後を飾る「シャッターチャンス」には彼女の動物的なまでの素早い視点が。路上に公園にイベント会場に電車内にと様々な舞台でちょっと事件が起こっています。

また舞台と言えば梅佳代の作品。被写体となる人物がまるで役者のように演じていることも興味深いところ。もちろん厳密に言えば決して演じているわけではありませんが、そう思わせるほどに人物は生き生きと。そもそもポーズを構える「女子中学生」や「男子」だけでなく、他のスナップでも演じているように見えます。そしてこれは人間だけでなく動物にも当てはまるのです。

「男子/梅佳代/リトルモア」

「男子/梅佳代/リトルモア」

そして被写体との深い親密感も魅力ではないかと。梅佳代は例えば公園であろうが、どこかその場にグイグイと闖入し介在しようとすべくカメラを向けます。

「うめめ/梅佳代/リトルモア」

「うめめ/梅佳代/リトルモア」

こんなに明るくて楽しくて、それでいて完全に天真爛漫というわけではなく、ちょっぴり斜めの視点もある梅佳代の写真。実は二度行きましたが、その都度圧倒され、笑い、さらに力を与えられました。

内覧会時にご挨拶される梅佳代さん

6月23日までの開催です。これはおすすめします。

「梅佳代展」 東京オペラシティアートギャラリー

会期:4月13日(土)~6月23日(日)

休館:月曜日。祝日の場合は翌火曜日、但し4月30日(火)は開館。

時間:11:00~19:00 *金・土は20時まで開館。最終入場は閉館30分前まで。

料金:一般1000(800)円、大・高生800(600)円、中・小生600(400)円。

*( )内は15名以上の団体料金。土・日・祝は小中学生無料。

住所:新宿区西新宿3-20-2

交通:京王新線初台駅東口直結徒歩5分。

「梅佳代展」

4/13-6/23

東京オペラシティアートギャラリーで開催中の梅佳代展へ行ってきました。

1981年に石川県で生まれ、2002年に日本写真映像専門学校を卒業。以降、写真集を発表しつつ、2007年には「うめめ」にて木村伊兵衛賞を受賞。「いま若手のなかで最も熱く、幅広い層の視点を浴びる写真家」(チラシより引用)である梅佳代。大変失礼ながらスナップで人気の方という程度の認識しかなかった私。率直なところ、事前にあまり思うところなく会場へ出かけました。

そして展示と作品を見てどうだったのか。端的に申し上げるとその魅力にぞっこん。まさかこれほど日常の一瞬間を巧みにまた楽しく切り取った写真があるとは思いもよりません。

パワー全開。笑あり涙ありの梅佳代の作品の前には私の言葉など無力。ともかく実際の展示をご覧になっていただきたいところですが、彼女の目を通した世の中の風景。どこにでもありそうな日常の中のちょっとしたハプニング。それが全く気取らない形でカメラに収められています。

とはいえそれは決して構図なりが鮮やかに決まった、言わばカルティエ=ブレッソン風の決定的瞬間ではないのもポイント。あくまでもあるのは緩やかな、それでいてささやかな幸せに満ちた日常。一見、有りがちな展開の中で立ち止まってみると、ちょっとしたハプニングが。それが思わずえっと声を出してしまうような違和感を呼び、次に笑いを誘う。しかもハプニングは必ずしも説明的ではなく断片的。そこに見る側の想像力の働く余地があるのです。

とりわけ展示の初めと最後を飾る「シャッターチャンス」には彼女の動物的なまでの素早い視点が。路上に公園にイベント会場に電車内にと様々な舞台でちょっと事件が起こっています。

また舞台と言えば梅佳代の作品。被写体となる人物がまるで役者のように演じていることも興味深いところ。もちろん厳密に言えば決して演じているわけではありませんが、そう思わせるほどに人物は生き生きと。そもそもポーズを構える「女子中学生」や「男子」だけでなく、他のスナップでも演じているように見えます。そしてこれは人間だけでなく動物にも当てはまるのです。

「男子/梅佳代/リトルモア」

「男子/梅佳代/リトルモア」そして被写体との深い親密感も魅力ではないかと。梅佳代は例えば公園であろうが、どこかその場にグイグイと闖入し介在しようとすべくカメラを向けます。

「うめめ/梅佳代/リトルモア」

「うめめ/梅佳代/リトルモア」こんなに明るくて楽しくて、それでいて完全に天真爛漫というわけではなく、ちょっぴり斜めの視点もある梅佳代の写真。実は二度行きましたが、その都度圧倒され、笑い、さらに力を与えられました。

内覧会時にご挨拶される梅佳代さん

6月23日までの開催です。これはおすすめします。

「梅佳代展」 東京オペラシティアートギャラリー

会期:4月13日(土)~6月23日(日)

休館:月曜日。祝日の場合は翌火曜日、但し4月30日(火)は開館。

時間:11:00~19:00 *金・土は20時まで開館。最終入場は閉館30分前まで。

料金:一般1000(800)円、大・高生800(600)円、中・小生600(400)円。

*( )内は15名以上の団体料金。土・日・祝は小中学生無料。

住所:新宿区西新宿3-20-2

交通:京王新線初台駅東口直結徒歩5分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

長沢蘆雪「群猿図屏風」(かわいい江戸絵画展)

今日まで府中市美術館で開催されていた「かわいい江戸絵画展」。途中で大規模な展示替えがあるとのことで、前期に引き続き後期も昨日観覧。可愛らしくもまた愉快な江戸絵画を堪能することが出来ました。

「かわいい江戸絵画」@府中市美術館 2013/3/9~5/6

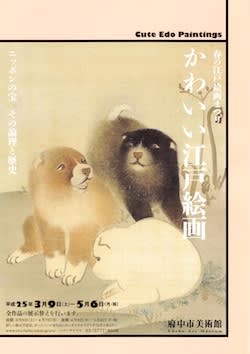

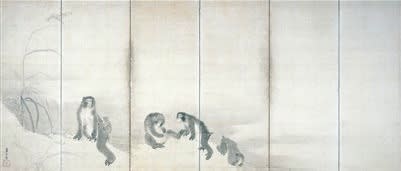

さてかわいい云々はともかくも、展示の中でとりわけ感銘した作品が一枚。それが長沢蘆雪の「群猿図屏風」(1786年)。和歌山は草堂寺所蔵の六曲屏風です。盧雪が師応挙の代理として寺院に招かれ、現地で描いたとされるもの。今では重要文化財の指定も受けた名品です。

盧雪の屏風絵として思いつくのが、東北三県巡回中のプライス展にも出ている「白象黒牛図屏風」。白象と黒牛の色、また巨大な象に牛と小さな鴉や子犬と、ともかく対比の妙味に秀でている作品です。その冴えた対比表現を同様に「群猿図屏風」でも見て取れます。

長沢蘆雪「群猿図屏風(左隻)」江戸時代・1786年 草堂寺(和歌山)

まず左隻から。こちらは白を背景に黒い4匹の猿たちの戯れる様子。彼らがいるのは水辺。良く目をこらすと猿の後方には薄塗りの墨によって大地に水際が描かれていることが分かります。

長沢蘆雪「群猿図屏風(右隻)」江戸時代・1786年 草堂寺(和歌山)

さて右隻はどうでしょう。こちらは切り立つ黒い岩山に白い猿が一匹。三角形の頂点にぽつねんと佇む猿が上から左隻の猿を見下ろす姿が表されています。

白猿に黒猿、孤独に群れ。山と水辺。そして上からの視点と下の視点。さらには茫洋と奥へと広がる左隻と、鋭く手前に迫り出して来るかのような右隻の空間そのものの対比。筆致も左隻は穏やか。右隻は一転して荒々しくまた力強い。墨の掠れ、また流れを利用して描かれた山肌からは、岩のごつごつとした質感を見ることも出来ます。

「別冊太陽 長沢芦雪/狩野博幸/平凡社」

「別冊太陽 長沢芦雪/狩野博幸/平凡社」

一枚の屏風絵、しかもシンプルな主題にも関わらず、これだけの対比を潜ませた蘆雪の画力に発想力。まさに奇才を超えた天才の技。改めて感動しました。

「長沢蘆雪 奇は新なり」@MIHO MUSEUM 2011/3/12~6/5

余談ですが盧雪の回顧展、2011年にMIHO MUSEUMであったのを見逃してしまいました。(図録は東博のミュージアムショップでも販売されています。)またいつか全貌を知る展覧会があればと願ってなりません。

「かわいい江戸絵画」@府中市美術館 2013/3/9~5/6

さてかわいい云々はともかくも、展示の中でとりわけ感銘した作品が一枚。それが長沢蘆雪の「群猿図屏風」(1786年)。和歌山は草堂寺所蔵の六曲屏風です。盧雪が師応挙の代理として寺院に招かれ、現地で描いたとされるもの。今では重要文化財の指定も受けた名品です。

盧雪の屏風絵として思いつくのが、東北三県巡回中のプライス展にも出ている「白象黒牛図屏風」。白象と黒牛の色、また巨大な象に牛と小さな鴉や子犬と、ともかく対比の妙味に秀でている作品です。その冴えた対比表現を同様に「群猿図屏風」でも見て取れます。

長沢蘆雪「群猿図屏風(左隻)」江戸時代・1786年 草堂寺(和歌山)

まず左隻から。こちらは白を背景に黒い4匹の猿たちの戯れる様子。彼らがいるのは水辺。良く目をこらすと猿の後方には薄塗りの墨によって大地に水際が描かれていることが分かります。

長沢蘆雪「群猿図屏風(右隻)」江戸時代・1786年 草堂寺(和歌山)

さて右隻はどうでしょう。こちらは切り立つ黒い岩山に白い猿が一匹。三角形の頂点にぽつねんと佇む猿が上から左隻の猿を見下ろす姿が表されています。

白猿に黒猿、孤独に群れ。山と水辺。そして上からの視点と下の視点。さらには茫洋と奥へと広がる左隻と、鋭く手前に迫り出して来るかのような右隻の空間そのものの対比。筆致も左隻は穏やか。右隻は一転して荒々しくまた力強い。墨の掠れ、また流れを利用して描かれた山肌からは、岩のごつごつとした質感を見ることも出来ます。

「別冊太陽 長沢芦雪/狩野博幸/平凡社」

「別冊太陽 長沢芦雪/狩野博幸/平凡社」一枚の屏風絵、しかもシンプルな主題にも関わらず、これだけの対比を潜ませた蘆雪の画力に発想力。まさに奇才を超えた天才の技。改めて感動しました。

「長沢蘆雪 奇は新なり」@MIHO MUSEUM 2011/3/12~6/5

余談ですが盧雪の回顧展、2011年にMIHO MUSEUMであったのを見逃してしまいました。(図録は東博のミュージアムショップでも販売されています。)またいつか全貌を知る展覧会があればと願ってなりません。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「大神社展」 東京国立博物館

東京国立博物館

「大神社展」

4/9-6/2

東京国立博物館で開催中の「大神社展」へ行ってきました。

日本全国津々浦々、古くから人々の生活や文化の拠点ともなっている神社。何も有名な社だけでなく、地元の小さな神社も地域の人に親しまれているもの。私も初もうでは欠かさず地元の氏神さまへ。しかしながらお寺同様、神社を一つの文化財として捉え、どのような歴史や神宝があるのか。なかなか普段そこまで意識することはありません。

そこを補って余りあるのが今回の東博大神社展。日本全国の神社から集められた神宝などが一堂に。かつてないスケールにて神社に関する様々な文物を見ることが出来ます。

第1章 古神宝

第2章 祀りのはじまり

第3章 神社の風景

第4章 祭りのにぎわい

第5章 伝世の名品

第6章 神々の姿

さて展示替えをあわせると全240点超の出品。鏡に刀、古文書に織物に絵巻に曼荼羅。そして屏風絵と能面、さらには鎧に経典に神像と多種多様。とてもその全てをブログで細かく追っていくことは出来ません。というわけで、ここはごくごく簡単に強く印象に残った神宝をいくつかピックアップ。まずは刀から。

「国宝 七支刀」古墳時代・4世紀 奈良・石上神宮 展示期間:~5月12日(日)

まずはともかく石上神宮伝来の「七支刀」(古墳時代・4世紀)。おそらくは4世紀頃、百済から日本の王へ贈られたという宝剣です。それにしてもまるで木の枝のような出立ち。図版で見知っていただけに何となくイメージはあったものの、実際に見ると非常に特異。一体何のためにこのような形になったのかさっぱり分かりません。不思議です。

また刀では柄頭を鳥の頸部で表した「金銀装鳥頸太刀」(南北朝時代・1390年)も見物。銀の透かし彫りも極めて繊細です。

さらには鹿島神宮の「直刀 黒漆平文大刀」(平安時代・9世紀)もインパクトが。長さは何と2メートル20センチ。古代の直刀では最大とのこと。ともかく真っすぐにのびる刀の力強さには圧倒されます。

なお先の「七支刀」は期間限定での展示。5月12日までの出品です。お見逃しなきようご注意下さい。

「国宝 海獣葡萄鏡」唐または奈良時代・8世紀 千葉・香取神宮

さて続いては鏡から。「海獣葡萄鏡」(唐または奈良時代・8世紀)。千葉は香取神宮に伝来する品。唐草文に獅子や馬、それに鳳凰などが実に精緻に象られています。

また神社といえばお祭り。神輿も展示されています。「沃懸地螺鈿金銅装神輿」(平安時代・12世紀)は装飾も華麗。それでいて屋根の部分の曲線などには躍動感も。臨場感のある露出展示で楽しむことが出来ました。

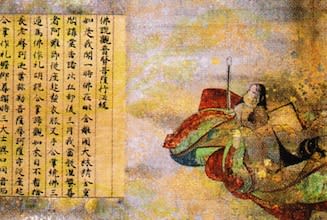

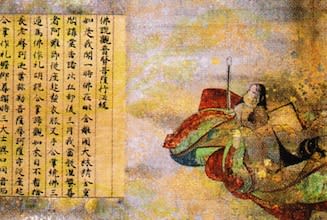

絵巻では「誉田宗ビョウ縁起絵巻」(室町時代・1433年)も興味深い品ではないでしょうか。こちらは欽明天皇によって誉田八幡の宗廟を応神天皇の御陵前に作ったという由来を描いたもの。彩色は鮮やか。鳥居の朱はもちろん、橋の欄干には金も。従者を引き連れて進む天皇の車も壮麗です。(*展示は5/6まで。)

ラストを飾るのは日本全国の神像。その数何と40体。男神に女神、それに童形神に武装神、僧形神などがずらり。シンプルながらも実に様々な神像を拝むことが出来ます。

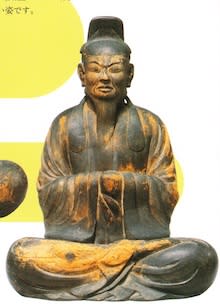

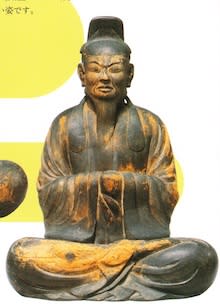

「重要文化財 男神坐像」平安時代・9世紀 京都・松尾大社

中でも現存する最初期の神像、「男神坐像・女神坐像・男神坐像」(平安時代・9世紀)のうち、老年像の凄みは並大抵ではありません。眉間に皺を寄せ、睨みつけるような表情からは強い威厳が。意志漲る神像です。

「重要文化財 春日神鹿御正体」南北朝時代・14世紀 京都・細見美術館

細見美術館ではお馴染みの「春日神鹿御正体」(南北朝時代・14世紀)もお出まし。神の使いである鹿に榊。下部に白い雲の造形もまた迫力があります。

大雑把な感想で恐縮ですが、その他では山の神と海の神から沖の島遺跡、さらには沖縄の神様についての言及があったのも興味深いポイント。神の在り方も様々です。

「国宝 平家納経 願文・観普賢経」平安時代・長寛2年(1164) 広島・嚴島神社 展示期間:~5月6日(月・休)

GW中の祝日での鑑賞でしたが、館内は思いの外に混雑していました。会期も残り一ヶ月を切ったこともあり、後半はさらに賑わってくるかもしれません。

「大神社展出品(展示替え)リスト」

前期:4月9日(火)~5月6日(月・休)

後期:5月8日(水)~6月2日(日)

6月2日まで開催されています。

「入門 日本の神社/洋泉社MOOK」

「入門 日本の神社/洋泉社MOOK」

「国宝 大神社展」 東京国立博物館

会期:4月9日(火)~6月2日(日)

休館:月曜日。但し4月29日(月・祝)、5月6日(月・休)は開館。5月7日(火)は休館。

料金:一般1500円(1200円)、大学生1200円(1000円)、高校生900円(600円)、中学生以下無料

* ( )内は20名以上の団体料金。

時間:9:30~17:00(入館は閉館の30分前まで) *毎週金曜日は20時、土・日・祝・休日は18時まで開館。

住所:台東区上野公園13-9

交通:JR上野駅公園口より徒歩10分。東京メトロ銀座線・日比谷線上野駅、京成電鉄上野駅より徒歩15分。

「大神社展」

4/9-6/2

東京国立博物館で開催中の「大神社展」へ行ってきました。

日本全国津々浦々、古くから人々の生活や文化の拠点ともなっている神社。何も有名な社だけでなく、地元の小さな神社も地域の人に親しまれているもの。私も初もうでは欠かさず地元の氏神さまへ。しかしながらお寺同様、神社を一つの文化財として捉え、どのような歴史や神宝があるのか。なかなか普段そこまで意識することはありません。

そこを補って余りあるのが今回の東博大神社展。日本全国の神社から集められた神宝などが一堂に。かつてないスケールにて神社に関する様々な文物を見ることが出来ます。

第1章 古神宝

第2章 祀りのはじまり

第3章 神社の風景

第4章 祭りのにぎわい

第5章 伝世の名品

第6章 神々の姿

さて展示替えをあわせると全240点超の出品。鏡に刀、古文書に織物に絵巻に曼荼羅。そして屏風絵と能面、さらには鎧に経典に神像と多種多様。とてもその全てをブログで細かく追っていくことは出来ません。というわけで、ここはごくごく簡単に強く印象に残った神宝をいくつかピックアップ。まずは刀から。

「国宝 七支刀」古墳時代・4世紀 奈良・石上神宮 展示期間:~5月12日(日)

まずはともかく石上神宮伝来の「七支刀」(古墳時代・4世紀)。おそらくは4世紀頃、百済から日本の王へ贈られたという宝剣です。それにしてもまるで木の枝のような出立ち。図版で見知っていただけに何となくイメージはあったものの、実際に見ると非常に特異。一体何のためにこのような形になったのかさっぱり分かりません。不思議です。

また刀では柄頭を鳥の頸部で表した「金銀装鳥頸太刀」(南北朝時代・1390年)も見物。銀の透かし彫りも極めて繊細です。

さらには鹿島神宮の「直刀 黒漆平文大刀」(平安時代・9世紀)もインパクトが。長さは何と2メートル20センチ。古代の直刀では最大とのこと。ともかく真っすぐにのびる刀の力強さには圧倒されます。

なお先の「七支刀」は期間限定での展示。5月12日までの出品です。お見逃しなきようご注意下さい。

「国宝 海獣葡萄鏡」唐または奈良時代・8世紀 千葉・香取神宮

さて続いては鏡から。「海獣葡萄鏡」(唐または奈良時代・8世紀)。千葉は香取神宮に伝来する品。唐草文に獅子や馬、それに鳳凰などが実に精緻に象られています。

また神社といえばお祭り。神輿も展示されています。「沃懸地螺鈿金銅装神輿」(平安時代・12世紀)は装飾も華麗。それでいて屋根の部分の曲線などには躍動感も。臨場感のある露出展示で楽しむことが出来ました。

絵巻では「誉田宗ビョウ縁起絵巻」(室町時代・1433年)も興味深い品ではないでしょうか。こちらは欽明天皇によって誉田八幡の宗廟を応神天皇の御陵前に作ったという由来を描いたもの。彩色は鮮やか。鳥居の朱はもちろん、橋の欄干には金も。従者を引き連れて進む天皇の車も壮麗です。(*展示は5/6まで。)

ラストを飾るのは日本全国の神像。その数何と40体。男神に女神、それに童形神に武装神、僧形神などがずらり。シンプルながらも実に様々な神像を拝むことが出来ます。

「重要文化財 男神坐像」平安時代・9世紀 京都・松尾大社

中でも現存する最初期の神像、「男神坐像・女神坐像・男神坐像」(平安時代・9世紀)のうち、老年像の凄みは並大抵ではありません。眉間に皺を寄せ、睨みつけるような表情からは強い威厳が。意志漲る神像です。

「重要文化財 春日神鹿御正体」南北朝時代・14世紀 京都・細見美術館

細見美術館ではお馴染みの「春日神鹿御正体」(南北朝時代・14世紀)もお出まし。神の使いである鹿に榊。下部に白い雲の造形もまた迫力があります。

大雑把な感想で恐縮ですが、その他では山の神と海の神から沖の島遺跡、さらには沖縄の神様についての言及があったのも興味深いポイント。神の在り方も様々です。

「国宝 平家納経 願文・観普賢経」平安時代・長寛2年(1164) 広島・嚴島神社 展示期間:~5月6日(月・休)

GW中の祝日での鑑賞でしたが、館内は思いの外に混雑していました。会期も残り一ヶ月を切ったこともあり、後半はさらに賑わってくるかもしれません。

「大神社展出品(展示替え)リスト」

前期:4月9日(火)~5月6日(月・休)

後期:5月8日(水)~6月2日(日)

6月2日まで開催されています。

「入門 日本の神社/洋泉社MOOK」

「入門 日本の神社/洋泉社MOOK」「国宝 大神社展」 東京国立博物館

会期:4月9日(火)~6月2日(日)

休館:月曜日。但し4月29日(月・祝)、5月6日(月・休)は開館。5月7日(火)は休館。

料金:一般1500円(1200円)、大学生1200円(1000円)、高校生900円(600円)、中学生以下無料

* ( )内は20名以上の団体料金。

時間:9:30~17:00(入館は閉館の30分前まで) *毎週金曜日は20時、土・日・祝・休日は18時まで開館。

住所:台東区上野公園13-9

交通:JR上野駅公園口より徒歩10分。東京メトロ銀座線・日比谷線上野駅、京成電鉄上野駅より徒歩15分。

コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )

「アートアワードトーキョー丸の内2013」 行幸地下ギャラリー

行幸地下ギャラリー

「アートアワードトーキョー丸の内2013」

4/27-5/26

行幸地下ギャラリーで開催中の「アートアワードトーキョー丸の内2013」へ行ってきました。

東京都心は丸の内発、若手アーティストを紹介する企画展、「アートアワードトーキョー丸の内」。今年で7年目を迎え、また新たな才能が続々登場。全国の美大の卒業・修了展より選抜された約30名のアーティストの作品が一堂に会しています。

アワードの受賞者は以下の通りです。

グランプリ 謝花翔陽(東京藝術大学)

準グランプリ 宮下幸菜(多摩美術大学)

審査員賞

高橋明也賞 大和美緒(京都造形芸術大学)

植松由佳賞/長谷川祐子賞 比果彩(京都市立芸術大学)

小山登美夫賞 中村奈緒子(東京藝術大学)

後藤繁雄賞 高畠依子(東京藝術大学)

松井冬子賞 郷治竜之介(東京藝術大学)

木幡和枝賞 柄澤健介(金沢美術工芸大学)

佐藤直樹賞 大平由香理(東北芸術工科大学)

天野太郎賞 伊勢周平(東京藝術大学)

三菱地所賞 平川恒太(東京藝術大学)

シュウ ウエムラ賞 吉田芙希子(京都市立芸術大学)

フランス大使館賞 野原万里絵(京都市立芸術大学)

アッシュ・ペー・フランス賞 吉田芙希子(京都市立芸術大学)

さて専門家による公開審査を経て決まった各賞。もちろん力作が多いのは当然かもしれませんが、ここはあえて賞云々を横に置き、自由気侭に見るのまた楽しめるというもの。というわけで簡単に惹かれた作品を順不同で以下に挙げてみます。

郷治竜之介

まずは郷治竜之介。二面のペインティングを展示。いわゆる抽象ではありますが、何やら宇宙から大地や海を眺めているようなイメージも。スケール感があります。また油画ですが、シルバーを用いた色遣いも効果的でした。

大和美緒

続いては立体で大和美緒。二体の人体をモチーフにした作品ですが、細部に目を凝らすと新たな景色が。何やら模様のように見えていた黒い斑紋、その一つがペンによる記号なのです。一見、洗練された造形の中に潜む、この描くことへの執念。その辺のギャップもまた面白いと思いました。

平川恒太

また細部の質感表現と言えば平川恒太の作品も見事。遠目からでは黒い平面に映りますが、近寄るとこれまた驚きの光景が。何と藤田の「アッツ島玉砕」をモチーフにした表現が展開されているのです。

河股由希

テクスチャーの魅力に関しては河股由希も忘れられません。銅版画技法とありましたが、光り輝き、また錯綜するレイヤーは実に魅惑的。のまれます。

大平由香理

さてモノクロームの作品を中心に紹介してきましたが、色を前面に打ち出した作品でもいくつか印象深いものが。中でも大平由香理。このヴィヴィットな色、そして絵具の筆致の迫力。強烈です。

安田悠(左手前)

なお今回は従来の展示に加え、これまでの参加した作家の中から数名の近作をピックアップする試みも。かつてのVOCA展でも印象に残った安田悠の作品などが目を引きました。

会場は初めにも触れたように交通至便の東京駅丸の内地下中央口先。丸ビルと新丸ビルの間から二重橋駅の方向へ伸びる地下通路です。

率直なところ、作品を『魅せる』にはかなり難しい空間ですが、それこそKITTE開業でも賑わう東京駅周辺。お買い物の途中などに立ち寄ってみては如何でしょうか。もちろん入場無料。連日無休で20時まで開いています。

なお5月12日までは観客の投票によって決まるオーディエンス賞も受付中。投票用紙は東京駅側のインフォメーションカウンターでいただけます。お気に入りの作品へ一票を。こちらもあわせてご参加下さい。

5月26日まで開催されています。

「アートアワードトーキョー丸の内2013」(@a_a_t_m) 行幸地下ギャラリー

会期:4月27日(土)~5月26日(日)

休廊:会期中無休

時間:11:00~20:00

料金:無料

住所:千代田区丸の内2-4-1 行幸通り地下

交通:JR線東京駅丸の内地下中央口、東京メトロ丸ノ内線東京駅より地下直結。東京メトロ千代田線二重橋前駅7番出口より地下直結。

「アートアワードトーキョー丸の内2013」

4/27-5/26

行幸地下ギャラリーで開催中の「アートアワードトーキョー丸の内2013」へ行ってきました。

東京都心は丸の内発、若手アーティストを紹介する企画展、「アートアワードトーキョー丸の内」。今年で7年目を迎え、また新たな才能が続々登場。全国の美大の卒業・修了展より選抜された約30名のアーティストの作品が一堂に会しています。

アワードの受賞者は以下の通りです。

グランプリ 謝花翔陽(東京藝術大学)

準グランプリ 宮下幸菜(多摩美術大学)

審査員賞

高橋明也賞 大和美緒(京都造形芸術大学)

植松由佳賞/長谷川祐子賞 比果彩(京都市立芸術大学)

小山登美夫賞 中村奈緒子(東京藝術大学)

後藤繁雄賞 高畠依子(東京藝術大学)

松井冬子賞 郷治竜之介(東京藝術大学)

木幡和枝賞 柄澤健介(金沢美術工芸大学)

佐藤直樹賞 大平由香理(東北芸術工科大学)

天野太郎賞 伊勢周平(東京藝術大学)

三菱地所賞 平川恒太(東京藝術大学)

シュウ ウエムラ賞 吉田芙希子(京都市立芸術大学)

フランス大使館賞 野原万里絵(京都市立芸術大学)

アッシュ・ペー・フランス賞 吉田芙希子(京都市立芸術大学)

さて専門家による公開審査を経て決まった各賞。もちろん力作が多いのは当然かもしれませんが、ここはあえて賞云々を横に置き、自由気侭に見るのまた楽しめるというもの。というわけで簡単に惹かれた作品を順不同で以下に挙げてみます。

郷治竜之介

まずは郷治竜之介。二面のペインティングを展示。いわゆる抽象ではありますが、何やら宇宙から大地や海を眺めているようなイメージも。スケール感があります。また油画ですが、シルバーを用いた色遣いも効果的でした。

大和美緒

続いては立体で大和美緒。二体の人体をモチーフにした作品ですが、細部に目を凝らすと新たな景色が。何やら模様のように見えていた黒い斑紋、その一つがペンによる記号なのです。一見、洗練された造形の中に潜む、この描くことへの執念。その辺のギャップもまた面白いと思いました。

平川恒太

また細部の質感表現と言えば平川恒太の作品も見事。遠目からでは黒い平面に映りますが、近寄るとこれまた驚きの光景が。何と藤田の「アッツ島玉砕」をモチーフにした表現が展開されているのです。

河股由希

テクスチャーの魅力に関しては河股由希も忘れられません。銅版画技法とありましたが、光り輝き、また錯綜するレイヤーは実に魅惑的。のまれます。

大平由香理

さてモノクロームの作品を中心に紹介してきましたが、色を前面に打ち出した作品でもいくつか印象深いものが。中でも大平由香理。このヴィヴィットな色、そして絵具の筆致の迫力。強烈です。

安田悠(左手前)

なお今回は従来の展示に加え、これまでの参加した作家の中から数名の近作をピックアップする試みも。かつてのVOCA展でも印象に残った安田悠の作品などが目を引きました。

会場は初めにも触れたように交通至便の東京駅丸の内地下中央口先。丸ビルと新丸ビルの間から二重橋駅の方向へ伸びる地下通路です。

率直なところ、作品を『魅せる』にはかなり難しい空間ですが、それこそKITTE開業でも賑わう東京駅周辺。お買い物の途中などに立ち寄ってみては如何でしょうか。もちろん入場無料。連日無休で20時まで開いています。

なお5月12日までは観客の投票によって決まるオーディエンス賞も受付中。投票用紙は東京駅側のインフォメーションカウンターでいただけます。お気に入りの作品へ一票を。こちらもあわせてご参加下さい。

5月26日まで開催されています。

「アートアワードトーキョー丸の内2013」(@a_a_t_m) 行幸地下ギャラリー

会期:4月27日(土)~5月26日(日)

休廊:会期中無休

時間:11:00~20:00

料金:無料

住所:千代田区丸の内2-4-1 行幸通り地下

交通:JR線東京駅丸の内地下中央口、東京メトロ丸ノ内線東京駅より地下直結。東京メトロ千代田線二重橋前駅7番出口より地下直結。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「貴婦人と一角獣」 国立新美術館

国立新美術館

「フランス国立クリュニー中世美術館所蔵 貴婦人と一角獣展」

4/24-7/15

国立新美術館で開催中の「フランス国立クリュニー中世美術館所蔵 貴婦人と一角獣展」のプレスプレビューに参加してきました。

中世ヨーロッパ美術の傑作とも名高いタピスリー「貴婦人と一角獣」。おそらくは1500年頃に制作され、長らくフランスの古城の調度品として扱われながら、19世紀になってメリメやサンドなどの文学者によって『発掘』。以来、クリュニー中世美術館に収められ、殆ど門外不出の至宝として大切に扱われてきました。

同美術館を出たのは過去一回だけ。1974年のアメリカのメトロポリタン美術館です。その作品が何と海を渡って日本へ。ここ国立新美術館で公開されています。

展示は6面タピスリー「貴婦人と一角獣」の他、同時代の美術品など全40点弱。おや国立新美にしては点数が少ないぞ、と思われる方もおられるかもしれませんが、そこはあえてタピスリーと関連のモチーフのみに集中。

同時代の工芸、染織などから「貴婦人と一角獣」のエッセンスを多面的に紹介。それらを交互に見比べることで、「貴婦人と一角獣」の魅力を存分に味わえるような構成となっています。

「貴婦人と一角獣展」会場風景

では早速、会場へ。いきなり広がるのがこの景色、堂々たる「貴婦人と一角獣」全6面です。いずれも高さは3メートルから4メートル弱。そして幅は2メートル90センチから4メートル70センチまで。それらが城の大広間を思わせる空間をぐるりと取り囲む姿。まさに天井高のある国立新美だからこそ可能なスケール感のある展示です。

さて引きで見ても良し、もちろん近くで見ても良し。細かな植物に樹木。いわゆる千花模様、ミル・フルールと呼ばれる美しき花園。そして猿や兎などの動物たち。さらには旗や幟を持つ獅子に一角獣。そして貴婦人に侍女。一体これらは何を意味するのか。

これらは既に知られているように、人間の感覚、つまりつまり触覚、味覚、嗅覚、聴覚、視覚を表したもの。会場でも向かって左からその順番に。いくつか簡単に見ていきましょう。

タピスリー「貴婦人と一角獣『味覚』」1500年頃 羊毛、絹

フランス国立クリュニー中世美術館

RMN-Grand Palais / Franck Raux / Michel Urtado / distributed by AMF-DNPartcom

第二面の「味覚」。赤いミル・フルールを背景に立つのは樹木と紋章。そして下方にはバラの生垣に囲まれた円形状の空間。そこに貴婦人らが様々なポースを。貴婦人は侍女の持つ器から取り出した砂糖菓子をオウムに与えています。また手間への猿も何やら口に手を当てて食べるそぶりを。そういえば幟を持つ獅子も大きく口をあけて物欲しそうに。ようは味覚にまつわるシーンが描写されているわけです。

タピスリー「貴婦人と一角獣『視覚』」1500年頃 羊毛、絹

フランス国立クリュニー中世美術館

RMN-Grand Palais / Franck Raux / Michel Urtado / distributed by AMF-DNPartcom

また今度は第5面の「視覚」を。今度は鏡を持った貴婦人が座りながら一角獣をなだめるような姿が。鏡の中にははっきりと一角獣の様子が写り込み、確かに視覚が主題となっていることがわかります。

ちなみにお気づきかと思いますが、一連の連作、一定の様式に基づきながらも、細部や表現などにはかなり違いがあるのもポイントです。そもそも今挙げた「味覚」と「視覚」の貴婦人。表情から顔立ちからしてまるで別。

それに例えば「味覚」では紋章の盾を付けていた獅子と一角獣も、「視覚」では何も付けていません。また生垣の有無しかり、樹木の数、そしてもちろん登場する動物たちの数などもまるで違います。

「貴婦人と一角獣展」会場風景

そこに見る側の様々な解釈を生むわけですが、長くなってしまうのでここでは触れません。しかしながらさらに寓意に目を向けるとより深く作品世界へ入り込めるのではないでしょうか。例えばオウムは好色、猿は悪徳、またウサギは多産。犬や獅子は忠誠、そして一角獣は純潔などの意味が。その辺については会場でもパネルなどかなり細かく紹介されていました。

「アイテムで読み解く西洋名画/佐藤晃子/山川出版社」

「アイテムで読み解く西洋名画/佐藤晃子/山川出版社」

*西洋画における様々な寓意を知るのに最適な一冊。「貴婦人と一角獣」についても言及があります。おすすめです!(紹介記事)

さて触覚、味覚、嗅覚、聴覚、視覚と続くタペスリー。あと一枚足りません。では最後に何が待ち構えているのか。それが第6面の「我が唯一の望み」。「貴婦人と一角獣」の中で最も大きなタピスリーです。

タピスリー「貴婦人と一角獣『我が唯一の望み』」1500年頃 羊毛、絹

フランス国立クリュニー中世美術館

RMN-Grand Palais / Franck Raux / Michel Urtado / distributed by AMF-DNPartcom

この「我が唯一の望み」とは6面中唯一、描かれた幕屋に記されたもの。5感を表してきたこれまでのタペスリーとは明らかに違う展開。どういうことなのでしょうか。

結論から述べると、本作に登場する紋章はルイ・ヴィスト家のもの。そしてここでは銘文がAとI、つまり注文主のアントワーヌ2世ルイ・ヴィストと、最初の妻ジャクリーヌのイニシャルに挟まれていることから、彼らの婚礼のために制作されたものではないかということです。よってタピスリー中、貴婦人が箱から取り出しているように見えるアクセサリーも、婚礼のための贈りものという解釈がなされています。つまりそれまでの感覚的なものから恋愛や結婚へと繋がる展開です。

「貴婦人と一角獣展」会場風景 *右:タピスリー「貴婦人と一角獣『我が唯一の望み』」

もちろんそれを箱から出しているのではなく、箱へ入れていると見るとどうなるのか。それに他で貴婦人がしている髪型をここでは何故か侍女がしていることなど、様々な議論の余地があるのも事実。その謎めいた点にも面白さがあります。ここは作品の前であれこれと思いを巡らせたいところです。

手前:「上祭服」15世紀末か16世紀初頭 絹、金糸他

フランス国立クリュニー中世美術館

さて後半は先にも触れた「貴婦人と一角獣」に関連する工芸品などがずらり。タピスリーにも出てきた紋章をはじめ、貴婦人のファッションに着目し、華麗な衣服や装身具なども出品。さらには同時代のタピスリーも数面展示。

右:「放蕩息子の出発」 1510-1520年頃 羊毛、絹

フランス国立クリュニー中世美術館

中でも横6メートル超の「放蕩息子の出発」は圧巻。左から息子の出発、馬での移動、さらには宿で女性に迎えられる3つのシーンが表されています。

VR映像作品「貴婦人と一角獣へのオマージュ」 制作・著作:NHK、NHKプロモーション、凸版印刷株式会社

撮影協力:Musee de Cluny、RMN-GP

もう一つ展覧会を伝える上で重要なのが映像。本展示にあわせて制作された幅11メートル、縦3メートルの大型スクリーンによるVR映像「貴婦人と一角獣へのオマージュ」です。

VR映像作品「貴婦人と一角獣へのオマージュ」 制作・著作:NHK、NHKプロモーション、凸版印刷株式会社

撮影協力:Musee de Cluny、RMN-GP

これが秀逸。現地で撮影された高精細デジタルアーカイブを利用しての拡大画像。タピスリーの細部の細部、織り目まではっきりと分かるほどに拡大。またそれぞれのモチーフを(例えば貴婦人のみなど。)抜き出し、各場面を比較して見ることが可能です。

また今回の会場、順路が一方向ではないのも特徴。いわゆる回遊式です。関連の工芸品なり、解説パネルを見たあとに、また「貴婦人と一角獣」のフロアへ戻ることも出来ます。行き来は自由でした。(VRの場所が少し分かりにくいかもしれません。ご注意下さい。)

「貴婦人と一角獣展」会場風景 *左:タピスリー「貴婦人と一角獣『味覚』」

おそらくもう次はないであろうフランスの誇る「貴婦人と一角獣」の来日展示。作品の美しさは当然のこと、テーマも明確、展示は効果的です。期待以上でした。

「芸術新潮2013年5月号/貴婦人と一角獣/新潮社」

「芸術新潮2013年5月号/貴婦人と一角獣/新潮社」

7月15日までの開催です。混まないうちにお早めにお出かけ下さい。*東京展終了後は国立国際美術館(7/27~10/20)へと巡回。

「フランス国立クリュニー中世美術館所蔵 貴婦人と一角獣展」 国立新美術館

会期:4月24日(水)~7月15日(月・祝)

休館:火曜日。但し4月30日は開館。

時間:10:00~18:00 *金曜日は20時まで開館。

料金:一般1500(1300)円、 大学生1200(1000)円、高校生800(600)円。中学生以下無料。

*( )内は団体料金。4月27日(土)、28日(日)、29日(月・祝)は高校生無料観覧日。(要学生証)

住所:港区六本木7-22-2

交通:東京メトロ千代田線乃木坂駅出口6より直結。都営大江戸線六本木駅7出口から徒歩4分。東京メトロ日比谷線六本木駅4a出口から徒歩5分。

注)写真は報道内覧会時に主催者の許可を得て撮影したものです。

「フランス国立クリュニー中世美術館所蔵 貴婦人と一角獣展」

4/24-7/15

国立新美術館で開催中の「フランス国立クリュニー中世美術館所蔵 貴婦人と一角獣展」のプレスプレビューに参加してきました。

中世ヨーロッパ美術の傑作とも名高いタピスリー「貴婦人と一角獣」。おそらくは1500年頃に制作され、長らくフランスの古城の調度品として扱われながら、19世紀になってメリメやサンドなどの文学者によって『発掘』。以来、クリュニー中世美術館に収められ、殆ど門外不出の至宝として大切に扱われてきました。

同美術館を出たのは過去一回だけ。1974年のアメリカのメトロポリタン美術館です。その作品が何と海を渡って日本へ。ここ国立新美術館で公開されています。

展示は6面タピスリー「貴婦人と一角獣」の他、同時代の美術品など全40点弱。おや国立新美にしては点数が少ないぞ、と思われる方もおられるかもしれませんが、そこはあえてタピスリーと関連のモチーフのみに集中。

同時代の工芸、染織などから「貴婦人と一角獣」のエッセンスを多面的に紹介。それらを交互に見比べることで、「貴婦人と一角獣」の魅力を存分に味わえるような構成となっています。

「貴婦人と一角獣展」会場風景

では早速、会場へ。いきなり広がるのがこの景色、堂々たる「貴婦人と一角獣」全6面です。いずれも高さは3メートルから4メートル弱。そして幅は2メートル90センチから4メートル70センチまで。それらが城の大広間を思わせる空間をぐるりと取り囲む姿。まさに天井高のある国立新美だからこそ可能なスケール感のある展示です。

さて引きで見ても良し、もちろん近くで見ても良し。細かな植物に樹木。いわゆる千花模様、ミル・フルールと呼ばれる美しき花園。そして猿や兎などの動物たち。さらには旗や幟を持つ獅子に一角獣。そして貴婦人に侍女。一体これらは何を意味するのか。

これらは既に知られているように、人間の感覚、つまりつまり触覚、味覚、嗅覚、聴覚、視覚を表したもの。会場でも向かって左からその順番に。いくつか簡単に見ていきましょう。

タピスリー「貴婦人と一角獣『味覚』」1500年頃 羊毛、絹

フランス国立クリュニー中世美術館

RMN-Grand Palais / Franck Raux / Michel Urtado / distributed by AMF-DNPartcom

第二面の「味覚」。赤いミル・フルールを背景に立つのは樹木と紋章。そして下方にはバラの生垣に囲まれた円形状の空間。そこに貴婦人らが様々なポースを。貴婦人は侍女の持つ器から取り出した砂糖菓子をオウムに与えています。また手間への猿も何やら口に手を当てて食べるそぶりを。そういえば幟を持つ獅子も大きく口をあけて物欲しそうに。ようは味覚にまつわるシーンが描写されているわけです。

タピスリー「貴婦人と一角獣『視覚』」1500年頃 羊毛、絹

フランス国立クリュニー中世美術館

RMN-Grand Palais / Franck Raux / Michel Urtado / distributed by AMF-DNPartcom

また今度は第5面の「視覚」を。今度は鏡を持った貴婦人が座りながら一角獣をなだめるような姿が。鏡の中にははっきりと一角獣の様子が写り込み、確かに視覚が主題となっていることがわかります。

ちなみにお気づきかと思いますが、一連の連作、一定の様式に基づきながらも、細部や表現などにはかなり違いがあるのもポイントです。そもそも今挙げた「味覚」と「視覚」の貴婦人。表情から顔立ちからしてまるで別。

それに例えば「味覚」では紋章の盾を付けていた獅子と一角獣も、「視覚」では何も付けていません。また生垣の有無しかり、樹木の数、そしてもちろん登場する動物たちの数などもまるで違います。

「貴婦人と一角獣展」会場風景

そこに見る側の様々な解釈を生むわけですが、長くなってしまうのでここでは触れません。しかしながらさらに寓意に目を向けるとより深く作品世界へ入り込めるのではないでしょうか。例えばオウムは好色、猿は悪徳、またウサギは多産。犬や獅子は忠誠、そして一角獣は純潔などの意味が。その辺については会場でもパネルなどかなり細かく紹介されていました。

「アイテムで読み解く西洋名画/佐藤晃子/山川出版社」

「アイテムで読み解く西洋名画/佐藤晃子/山川出版社」*西洋画における様々な寓意を知るのに最適な一冊。「貴婦人と一角獣」についても言及があります。おすすめです!(紹介記事)

さて触覚、味覚、嗅覚、聴覚、視覚と続くタペスリー。あと一枚足りません。では最後に何が待ち構えているのか。それが第6面の「我が唯一の望み」。「貴婦人と一角獣」の中で最も大きなタピスリーです。

タピスリー「貴婦人と一角獣『我が唯一の望み』」1500年頃 羊毛、絹

フランス国立クリュニー中世美術館

RMN-Grand Palais / Franck Raux / Michel Urtado / distributed by AMF-DNPartcom

この「我が唯一の望み」とは6面中唯一、描かれた幕屋に記されたもの。5感を表してきたこれまでのタペスリーとは明らかに違う展開。どういうことなのでしょうか。

結論から述べると、本作に登場する紋章はルイ・ヴィスト家のもの。そしてここでは銘文がAとI、つまり注文主のアントワーヌ2世ルイ・ヴィストと、最初の妻ジャクリーヌのイニシャルに挟まれていることから、彼らの婚礼のために制作されたものではないかということです。よってタピスリー中、貴婦人が箱から取り出しているように見えるアクセサリーも、婚礼のための贈りものという解釈がなされています。つまりそれまでの感覚的なものから恋愛や結婚へと繋がる展開です。

「貴婦人と一角獣展」会場風景 *右:タピスリー「貴婦人と一角獣『我が唯一の望み』」

もちろんそれを箱から出しているのではなく、箱へ入れていると見るとどうなるのか。それに他で貴婦人がしている髪型をここでは何故か侍女がしていることなど、様々な議論の余地があるのも事実。その謎めいた点にも面白さがあります。ここは作品の前であれこれと思いを巡らせたいところです。

手前:「上祭服」15世紀末か16世紀初頭 絹、金糸他

フランス国立クリュニー中世美術館

さて後半は先にも触れた「貴婦人と一角獣」に関連する工芸品などがずらり。タピスリーにも出てきた紋章をはじめ、貴婦人のファッションに着目し、華麗な衣服や装身具なども出品。さらには同時代のタピスリーも数面展示。

右:「放蕩息子の出発」 1510-1520年頃 羊毛、絹

フランス国立クリュニー中世美術館

中でも横6メートル超の「放蕩息子の出発」は圧巻。左から息子の出発、馬での移動、さらには宿で女性に迎えられる3つのシーンが表されています。

VR映像作品「貴婦人と一角獣へのオマージュ」 制作・著作:NHK、NHKプロモーション、凸版印刷株式会社

撮影協力:Musee de Cluny、RMN-GP

もう一つ展覧会を伝える上で重要なのが映像。本展示にあわせて制作された幅11メートル、縦3メートルの大型スクリーンによるVR映像「貴婦人と一角獣へのオマージュ」です。

VR映像作品「貴婦人と一角獣へのオマージュ」 制作・著作:NHK、NHKプロモーション、凸版印刷株式会社

撮影協力:Musee de Cluny、RMN-GP

これが秀逸。現地で撮影された高精細デジタルアーカイブを利用しての拡大画像。タピスリーの細部の細部、織り目まではっきりと分かるほどに拡大。またそれぞれのモチーフを(例えば貴婦人のみなど。)抜き出し、各場面を比較して見ることが可能です。

また今回の会場、順路が一方向ではないのも特徴。いわゆる回遊式です。関連の工芸品なり、解説パネルを見たあとに、また「貴婦人と一角獣」のフロアへ戻ることも出来ます。行き来は自由でした。(VRの場所が少し分かりにくいかもしれません。ご注意下さい。)

「貴婦人と一角獣展」会場風景 *左:タピスリー「貴婦人と一角獣『味覚』」

おそらくもう次はないであろうフランスの誇る「貴婦人と一角獣」の来日展示。作品の美しさは当然のこと、テーマも明確、展示は効果的です。期待以上でした。

「芸術新潮2013年5月号/貴婦人と一角獣/新潮社」

「芸術新潮2013年5月号/貴婦人と一角獣/新潮社」7月15日までの開催です。混まないうちにお早めにお出かけ下さい。*東京展終了後は国立国際美術館(7/27~10/20)へと巡回。

「フランス国立クリュニー中世美術館所蔵 貴婦人と一角獣展」 国立新美術館

会期:4月24日(水)~7月15日(月・祝)

休館:火曜日。但し4月30日は開館。

時間:10:00~18:00 *金曜日は20時まで開館。

料金:一般1500(1300)円、 大学生1200(1000)円、高校生800(600)円。中学生以下無料。

*( )内は団体料金。4月27日(土)、28日(日)、29日(月・祝)は高校生無料観覧日。(要学生証)

住所:港区六本木7-22-2

交通:東京メトロ千代田線乃木坂駅出口6より直結。都営大江戸線六本木駅7出口から徒歩4分。東京メトロ日比谷線六本木駅4a出口から徒歩5分。

注)写真は報道内覧会時に主催者の許可を得て撮影したものです。

コメント ( 7 ) | Trackback ( 0 )

5月の展覧会・ギャラリーetc

GWはいかがお過ごしでしょうか。5月中に見たい展覧会をあげてみました。

展覧会

・「生誕120年 木村荘八展」 東京ステーションギャラリー(~5/19)

・「たまもの 埼玉県立近代美術館大コレクション展」 埼玉県立近代美術館(~5/19)

・「コレクション展 国宝燕子花図屏風 琳派の競演」 根津美術館(~5/19)

・「山口晃~付り澱エンナーレ老若男女ご覧あれ~」 そごう美術館(~5/19)

・「ラファエロ」 国立西洋美術館(~6/2)

・「国宝 大神社展」 東京国立博物館(~6/2)

・「アイヌ工芸 祈りの文様」 日本民藝館(~6/2)

・「館蔵品展 日本近代前衛絵画史 1910s~1940s」 板橋区立美術館(~6/9)

・「空想の建築 ピラネージから野又穫へ」 町田市立国際版画美術館(~6/16)

・「熱々!東南アジアの現代美術」 横浜美術館(~6/16)

・「もののあはれと日本の美」 サントリー美術館(~6/16)

・「河鍋暁斎の能・狂言画」 三井記念美術館(~6/16)

・「オディロン・ルドン 夢の起源」 損保ジャパン東郷青児美術館(~6/23)

・「ミラノ アンブロジアーナ図書館・絵画館所蔵 レオナルド・ダ・ヴィンチ展」 東京都美術館(~6/30)

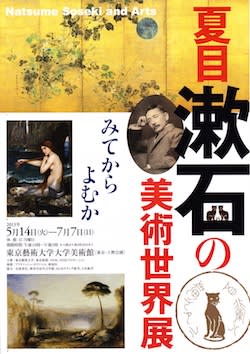

・「夏目漱石の美術世界展」 東京藝術大学大学美術館(5/14~7/7)

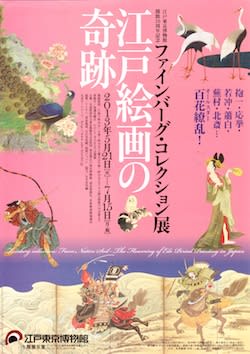

・「ファインバーグ・コレクション 江戸絵画の奇跡」 江戸東京博物館(5/21~7/15)

・「LOVE展」 森美術館(~9/1)

ギャラリー

・「原田郁 ひとつの窓と醒める庭」 アートフロントギャラリー(5/2~5/19)

・「杉本博司キュレーション メメント・モリ ~愛と死を見つめて」 白金アートコンプレックス(~5/25)

・「村山悟郎 the Coupling of second-order」 HAGI ART(5/18~6/9)

・「トーキョーワンダーウォール公募2013入選作品展」 東京都現代美術館(5/18~6/9)

・「吉田夏奈展」 アートフロントギャラリー(5/24~6/16)

・「楽園創造(パラダイス)Vol.2 池崎拓也」 gallery αM(5/25~6/29)

・「ミヤケマイ 白粉花」 POLA MUSEUM ANNEX(5/25~6/30)

今月は諸事情あって少し控えめです。まずはまだ全く見られていない上野の大型展から。出来ればラファエロ、レオナルド、大神社などをGW近辺に。どうも遠出が難しそうなので、連休後半は都内を巡りたいと思います。

さて今月始まりで注目したいのはその上野から一つ。東京藝術大学大学美術館で開催される「夏目漱石の美術世界展」です。

「夏目漱石の美術世界展」@東京藝術大学大学美術館(5/14~7/7)

誰もが知る文豪漱石にスポットを当てた展覧会。通常、この手の企画であれば、作家の人生を追い、関連の文物などを紹介することが多いかもしれませんが、本展は趣向を変えて新たな試みが。ようは漱石の文学、及び批評に登場する美術品が紹介されるのです。よってウォータハウスにミレイ、また青木繁や酒井抱一他、全80作家という異色のラインナップ。漱石を軸にした、非常に間口の広い美術展となりそうです。

さて続いては江戸絵画を。江戸博の「ファインバーグ・コレクション」展です。

「ファインバーグ・コレクション 江戸絵画の奇跡」@江戸東京博物館(5/21~7/15)

こちらはアメリカの実業家、ロバート・ファインバーグ氏の江戸絵画を展観するもの。琳派に文人画、円山四条派、そして若冲に蕭白、また北斎などの浮世絵がずらり。既に良く知られた定評のあるコレクションです。現在、東北三県をプライスさんの江戸絵画が巡回中ですが、また別の角度から江戸絵画を楽しむことが出来そうです。

それでは今月も宜しくお願いします。

展覧会

・「生誕120年 木村荘八展」 東京ステーションギャラリー(~5/19)

・「たまもの 埼玉県立近代美術館大コレクション展」 埼玉県立近代美術館(~5/19)

・「コレクション展 国宝燕子花図屏風 琳派の競演」 根津美術館(~5/19)

・「山口晃~付り澱エンナーレ老若男女ご覧あれ~」 そごう美術館(~5/19)

・「ラファエロ」 国立西洋美術館(~6/2)

・「国宝 大神社展」 東京国立博物館(~6/2)

・「アイヌ工芸 祈りの文様」 日本民藝館(~6/2)

・「館蔵品展 日本近代前衛絵画史 1910s~1940s」 板橋区立美術館(~6/9)

・「空想の建築 ピラネージから野又穫へ」 町田市立国際版画美術館(~6/16)

・「熱々!東南アジアの現代美術」 横浜美術館(~6/16)

・「もののあはれと日本の美」 サントリー美術館(~6/16)

・「河鍋暁斎の能・狂言画」 三井記念美術館(~6/16)

・「オディロン・ルドン 夢の起源」 損保ジャパン東郷青児美術館(~6/23)

・「ミラノ アンブロジアーナ図書館・絵画館所蔵 レオナルド・ダ・ヴィンチ展」 東京都美術館(~6/30)

・「夏目漱石の美術世界展」 東京藝術大学大学美術館(5/14~7/7)

・「ファインバーグ・コレクション 江戸絵画の奇跡」 江戸東京博物館(5/21~7/15)

・「LOVE展」 森美術館(~9/1)

ギャラリー

・「原田郁 ひとつの窓と醒める庭」 アートフロントギャラリー(5/2~5/19)

・「杉本博司キュレーション メメント・モリ ~愛と死を見つめて」 白金アートコンプレックス(~5/25)

・「村山悟郎 the Coupling of second-order」 HAGI ART(5/18~6/9)

・「トーキョーワンダーウォール公募2013入選作品展」 東京都現代美術館(5/18~6/9)

・「吉田夏奈展」 アートフロントギャラリー(5/24~6/16)

・「楽園創造(パラダイス)Vol.2 池崎拓也」 gallery αM(5/25~6/29)

・「ミヤケマイ 白粉花」 POLA MUSEUM ANNEX(5/25~6/30)

今月は諸事情あって少し控えめです。まずはまだ全く見られていない上野の大型展から。出来ればラファエロ、レオナルド、大神社などをGW近辺に。どうも遠出が難しそうなので、連休後半は都内を巡りたいと思います。

さて今月始まりで注目したいのはその上野から一つ。東京藝術大学大学美術館で開催される「夏目漱石の美術世界展」です。

「夏目漱石の美術世界展」@東京藝術大学大学美術館(5/14~7/7)

誰もが知る文豪漱石にスポットを当てた展覧会。通常、この手の企画であれば、作家の人生を追い、関連の文物などを紹介することが多いかもしれませんが、本展は趣向を変えて新たな試みが。ようは漱石の文学、及び批評に登場する美術品が紹介されるのです。よってウォータハウスにミレイ、また青木繁や酒井抱一他、全80作家という異色のラインナップ。漱石を軸にした、非常に間口の広い美術展となりそうです。

さて続いては江戸絵画を。江戸博の「ファインバーグ・コレクション」展です。

「ファインバーグ・コレクション 江戸絵画の奇跡」@江戸東京博物館(5/21~7/15)

こちらはアメリカの実業家、ロバート・ファインバーグ氏の江戸絵画を展観するもの。琳派に文人画、円山四条派、そして若冲に蕭白、また北斎などの浮世絵がずらり。既に良く知られた定評のあるコレクションです。現在、東北三県をプライスさんの江戸絵画が巡回中ですが、また別の角度から江戸絵画を楽しむことが出来そうです。

それでは今月も宜しくお願いします。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

| 次ページ » |