よく発言している北大の西浦教授はメンバーではありません。

感染症数理モデルを利用した流行データの分析を専門に研究しています(自己紹介文より)。

厚労省クラスター対策班です。

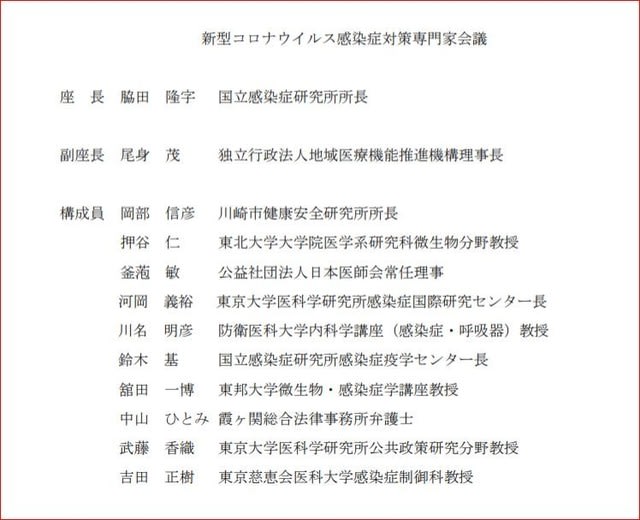

専門家会議メンバーは、12名です。

そのうち、私がテレビ画面等でお顔を見たのは

脇田、尾身、押谷、武藤の4氏のみです。

※釜萢さん、テレビ出ていますね。

登場頻度の高いのは尾身氏です。

話しぶりから推測すると、この方が会議をリードしていると思われます。

押谷氏も同じような考えのようです。

他のメンバーの方の発言は聞いていません。

どのような考えか全く分かりません。

では、2009年に流行した新型インフルエンザ専門家会議のメンバーを見てみましょう。

共通のメンバーは、押谷、川名氏です。

尾身氏は、当時WHO西太平洋地域事務局長を務めていたので、実質的にはメンバーと言ってよいでしょう。

発言力が強いのはわかります。

同氏がよく新型インフルエンザの封じ込めに成功してと話されるのは当時の体験談です。

(他の多くのメンバーは、団体や組織の代表などです。11年経過していますので代表者が変わるのは当然ですね)

では、新型インフルエンザをWIKiでどのように書かれているか読んでみてください。

比較的短期間です。

感染者数は1517名(検査済)

死亡者は26名です(検査済)。ただ203名という推計もあります。

途中で検査を中止していますのでわかっていません。

推計数164万人 累計902万人との報告がなされていますが、正確なデータとは言えません。

このような結末を、大流行しなかったということで高く評価しているのだと思います。

クラスターつぶしは、日本の伝統になったのです。

一方、諸外国はその後、劇的に予防対策が進化したと言われます。

この辺りはまだ理解できていません。

日本は中国からの侵入を、クラスター対策というこの伝統技で北海道などで成果を上げます。

ところが規模を大きくなる大都会では感染経路がわからなくなってしまいました。

人海戦術ですので規模が大きくなると対応できなくなるのは必然です。

その結果が「今」です。

日本の研究者、「対策者」にとっては未知の領域です。

この未知の領域に挑むには、現在のメンバーでは無理です。

尾身氏や押谷氏はそろそろ代わってもらったらと思います。

新しいメンバーには、災害対策、危機管理、心理・健康などの分野の専門家が入ることが必要です。

また政府に対して、客観的(批判も)に意見が言えることが求められています。

異論を排除しない姿勢が必要です。

お読みいただきありがとうございました。