都市計画学会北海道支部の会合がありました。

秋にいろいろな研究成果の発表会を行うのが年間事業の一つで、このコロナ禍の中どのようなやりかたをするかについて意見交換をしました。

昨年までは狭い部屋に人が密集するポスターセッションという研究発表の形があったのですが、今年はそれは止めようと。

そしてやはりリモートで、一人10分程度の発表と意見交換を行う方向で行こう、と意見がまとまりました。

リモートなら発表者も同じ場所に集まらなくても良いし、聴衆もリモートで聞けばよい。

今日的な一つの形に納まりそうです。

◆

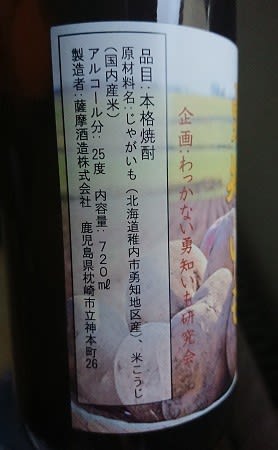

会合の後は気の合う仲間たちのいつものように飲み会へ繰り出します。

会合では意見がまとまって、それはそれでよかったのですが、やはりその後には「飲み会」という話しきれなかった後の情報交換が有用です。

今日はリモート会議についての話題で盛り上がりましたが、一人の大学の先生が「うちでリモート飲み会をしたんですが、普段は滅多に会えない友人たちと会えたのでとても盛り上がりました。ただ、お酒が進み過ぎました」と言います。

「どうしてお酒が進むんですか?」

「それは二十人くらいの会合でも、一人が話す内容を聞いていなくちゃいけないので、手持ち無沙汰になってつい自分のグラスにお酒を注いでしまうからなんです」

お酒は控えめにした方が良いようです。

◆

するとその先生は続けて、「うちは嫁さんからカンペが入りました」と言います?

「カンペってなんですか?」

「よくテレビ番組で、カメラのこちら側のディレクターがタレントにしゃべってほしい言葉を画用紙に書いて見せているじゃないですか。それの家庭版です」

「どういうこと?」

「いや、リモート飲み会をしていたらつい話が弾んで笑い声が大きくなったり、話す言葉が下卑たものになったりするんです。こんかいもそんなことで大きな声を出していたら、うちの妻が画用紙に「うるさい」と書いてこちらに見せたんです。声を出して注意をせずに紙に書いて見せてくれたあたりは妻のセンスの良さだと思いますが、自宅でリモート会議をしていると周りが見えなくなったりしますね」

北海道大学では前期に引き続いて工期の授業もリモートでやることが決定したのだそう。

大学の先生たちの負担も相変わらず軽減されないままです。

ただそもそも小中高の学校はもう対面授業が解禁になっているのに、大学がいつまでもリモートというのもずいぶん怖がりだなあ、という印象。

周りに迷惑をかけないリモート会議での振る舞いも、だんだんに身についてくるのでしょうか。