稚内にいた時に知り合った、利尻島のラーメン屋さん「味楽」のご主人、江刺家さんが訪ねて来てくれて、一緒に一杯飲むことにしました。

江刺家さんの「味楽」は利尻島の利尻町にあって、地元産の利尻昆布をふんだんに使った美味しいラーメンながら、離島にあるという事から「日本一行きにくいラーメン」と呼ばれて、人気のラーメン屋さんなのです。

稚内でお会いした時になんとなく意気投合するところがあって、「いつか一杯やりましょう」と言っていたのですが、今日それが実現しました。

実は味楽さんはいま大変なことになっています。それは、この3月1日から、かねてより出店を請われていた「新横浜ラーメン博物館(通称:ラー博)」で開店したばかりで、連日大盛況の毎日が続いているのです。

今日はそんな忙しい中でも札幌周辺でのあいさつ回りの用事があって、その合間に連絡をくれたというわけ。嬉しいです。

◆

味楽さんのラーメンは、鳥や野菜などのスープに地元産の利尻昆布から取った昆布だしをふんだんに使う事で味に独特のうまみを出しているのが特徴です。

普通はそんなに昆布だしをつぎ込めば原価が上がってしまって商売にはならないところなのですが、江刺家さんは地元利尻でのお付き合いのなかで特に格安で昆布が入手できることで、他のお店ではまねのできない味を普通のラーメンの価格で提供することが強み。

「普通に商売をしたら一杯1,200円になっちゃうんですがそれじゃあねえ。でも自分のラーメンを食べていると、他の美味しいと言われるラーメン屋さんへ行っても(何かが足りないなあ…)と思うようになってしまいました。それが昆布だしなんだと思うんです」

そういって笑う江刺家さんですが、ラー博のお店はどの時間帯でもお客が切れないほどの大盛況なんだそう。

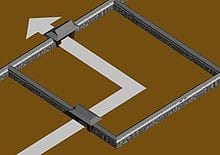

ただ田舎のラーメン屋が、ラー博で一日数百人ものお客さんにラーメンを提供するためのオペレーションは並大抵のことではなくて、「厨房の必要機材の見極めや、その配置にはスタッフの動きにも無駄がないようにとかなり苦労しました」と苦労を語ります。

「でも、ラー博で知られたラーメン屋は、本店もより賑わうと言われているんです。だからここで頑張ることで、利尻島の本店へ行ってみたいと思う人が増えて、行く末は利尻空港の飛行機便が増えるくらいにならないかな、などと思っています」

ラー博の物産コーナーにも利尻の昆布を置いてもらうような話もあるそうで、利尻島の振興に新横浜で孤軍奮闘の「利尻ラーメン味楽」。

お近くの皆さま、新横浜なら行きやすいでしょ。どうぞ一杯食べてみてください。

【TBS Nスタ 3月6日版で密着取材が放送されました】http://kakaku.com/tv/channel=6/programID=22712/episodeID=1042403/

【よく読むとこういう記載がちゃんとあります】

【よく読むとこういう記載がちゃんとあります】