12月になりました、、 早3日…

週末やや臥せっていたらアドヴェントカレンダーの窓を開けるのも忘れてます…(笑)

、、こうして師走は疾走(失踪)していくのですね、、

お天気予報は曇りだったけど、 思いがけなく夜明けの空が綺麗でした。。

***

先週からの本のつづきは読んでいます。 …でも じつはもう一冊 並行して読んでいる本があるのです。

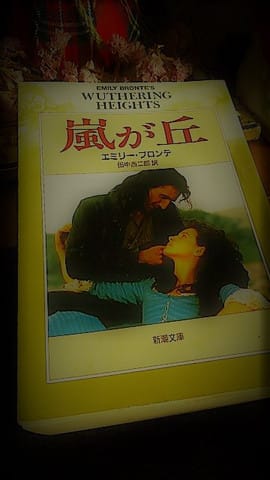

『嵐が丘』エミリー・ブロンテ 新潮文庫 田中西二郎訳

もう少し古い版も持っていますが この表紙のヒースクリフとキャサリンが好きです。 これは92年に映画化された時の表紙ですね、、 アーンショー家に拾われてきたロマ(ジプシー)の子ヒースクリフはレイフ・ファインズ、 この家の娘キャサリンはジュリエット・ビノシュ。。

でも映画は見てないんです… 本当のところ『嵐が丘』をちゃんとじっくり読んだ事がなくて…(恥) 映画を先に見るわけにはいかないと、、。

、、昔、大学の必要にかられて読んだ事は読んだのですが 人物造形の強烈さと愛憎劇を味わえなかった(共鳴する心境じゃなかった)、、 必要にかられて読むような本ではないですね、、 だから いつかはちゃんと読みたいと思いつつ……

***

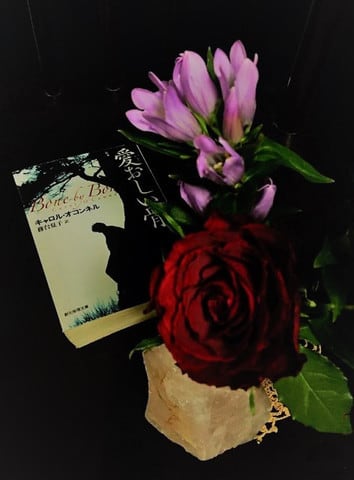

、、今年 ミステリー作品をたくさん読んできて、 夏の終わりに キャロル・オコンネルの『愛おしい骨』(創元推理文庫)を読みました。

表紙の画、素敵だと思う…

二十年ぶりに故郷へ戻った青年が主人公。 子供時代に弟と森へ出かけ 弟は消え、彼だけが家へ帰ってきた。 弟の失踪から二十年経ち、 なぜか家の玄関の前に骨が届くようになる… 、、そう始まるミステリー小説なのだけど、、

、、事件解決への謎解きよりも、 この青年が戻った故郷の町 そこの人々がなんとも不可思議というか強烈で、、。 なんとなくツインピークスに出てくるような 謎めいた奇妙な人々… 、、読んでいくうちにこれらの謎めいた人物たちの過去が複雑に絡み合っていく愛憎劇と(そのなかには青年自身の二十年越しのまだ行き着いていない愛も) そして弟の未解決の死の謎が 次第に明かされてくるのですが、、

、、奇妙な人々の愛のかたちが およそ尋常とは言えないにもかかわらず、 表面(世間的)には見えない想い、 二十年、それ以上 在り続けた想い、、 決して普通に見えないこれらも《純愛》なのだと思わせられ…… その純愛になんだか心動かされました。。

年齢、 婚姻、 性差、 生死、、 隠れていること、 離れていること、 憎むこと、 傷つけること、 叶えられないこと、、 失うこと、、

あまりに突拍子もなくて 映像にしたらコメディになりかねないような部分もあったのですが、、 秋が過ぎて細部を忘れかけても 愛のかたちは胸に残り続けました。

、、 それで 『嵐が丘』が今なら読めるかな… と。。

***

先週からの本の続きに ロマン主義の核心ともいえる事が書かれていて、、(だから今日はタイトルを伏せます) その部分は音楽のロマン派について述べた部分なのだけど、 私が読んできた英国ロマン主義の文学にもまさに当て嵌まると思い……

それは 《距離》と 《不在》と… もうひとつ…

距離とは 対象との地理的距離でもあり、 立場的距離でもあり、 時間的距離でもあり、 生命の距離でも、、

不在とはそのまま、 今ここにいないことや、 もはやいないことや、 初めからいないこと(非在)も、、

もう一つは… 本の中では別の言葉で書かれていましたが、、 ここでは「追想」としておきましょう、、 距離を想い、 不在を想い、、 振り返り、 記憶を辿り、 回想し、 夢をみる、、

そして「想う」ことで 距離を 不在を、、 なんとか手繰り寄せようとする。。

***

今年、メアリー・シェリーが書いた『フランケンシュタイン(あるいは現代のプロメテウス)』の出版から200年ということで、 『メアリーの総て』という映画がつくられましたね。 『フランケンシュタイン』は現代のSFホラーにつながる小説ですが、 自然描写と、《彼》の想いが、 大変美しい小説です。 《旅》の物語でもあり、 叶えられない愛の物語でもあります。

『嵐が丘』の出版は1847年(でも物語の舞台は1770年代~1802年)。 ロマン主義の時代への追想のような、、。 ロマン主義の核心を踏まえつつ でも、 時代も距離も不在も生死も すべてを越えていく物語。

My love for Linton is like the foliage in the woods: time will change it, I'm well aware, as winter changes the trees. My love for Heathcliff resembles the eternal rocks beneath: a source of little visible delight, but necessary. Nelly, I am Heathcliff! He's always, always in my mind: not as a pleasure, any more than I am always a pleasure to myself, but as my own being.

「あたしはヒースクリフです!」

ようやく このキャサリンの叫びに心から共感できます… 心から。。 いつか自分の墓碑銘にしたいくらい… (笑・墓所は要りませんけれど)

そして、、 この台詞の中の 《樹》の喩えと 《巌》の喩え、、

距離も不在も生死も すべてを越えて eternal と always へ…

明日からまたつづきを読む《旅人》の本へも つながります。。

週末やや臥せっていたらアドヴェントカレンダーの窓を開けるのも忘れてます…(笑)

、、こうして師走は疾走(失踪)していくのですね、、

お天気予報は曇りだったけど、 思いがけなく夜明けの空が綺麗でした。。

***

先週からの本のつづきは読んでいます。 …でも じつはもう一冊 並行して読んでいる本があるのです。

『嵐が丘』エミリー・ブロンテ 新潮文庫 田中西二郎訳

もう少し古い版も持っていますが この表紙のヒースクリフとキャサリンが好きです。 これは92年に映画化された時の表紙ですね、、 アーンショー家に拾われてきたロマ(ジプシー)の子ヒースクリフはレイフ・ファインズ、 この家の娘キャサリンはジュリエット・ビノシュ。。

でも映画は見てないんです… 本当のところ『嵐が丘』をちゃんとじっくり読んだ事がなくて…(恥) 映画を先に見るわけにはいかないと、、。

、、昔、大学の必要にかられて読んだ事は読んだのですが 人物造形の強烈さと愛憎劇を味わえなかった(共鳴する心境じゃなかった)、、 必要にかられて読むような本ではないですね、、 だから いつかはちゃんと読みたいと思いつつ……

***

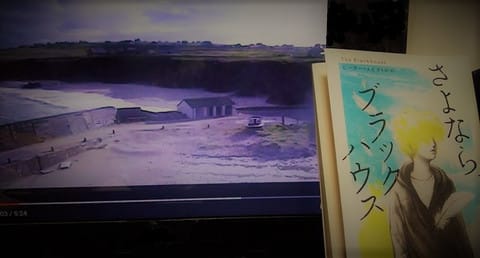

、、今年 ミステリー作品をたくさん読んできて、 夏の終わりに キャロル・オコンネルの『愛おしい骨』(創元推理文庫)を読みました。

表紙の画、素敵だと思う…

二十年ぶりに故郷へ戻った青年が主人公。 子供時代に弟と森へ出かけ 弟は消え、彼だけが家へ帰ってきた。 弟の失踪から二十年経ち、 なぜか家の玄関の前に骨が届くようになる… 、、そう始まるミステリー小説なのだけど、、

、、事件解決への謎解きよりも、 この青年が戻った故郷の町 そこの人々がなんとも不可思議というか強烈で、、。 なんとなくツインピークスに出てくるような 謎めいた奇妙な人々… 、、読んでいくうちにこれらの謎めいた人物たちの過去が複雑に絡み合っていく愛憎劇と(そのなかには青年自身の二十年越しのまだ行き着いていない愛も) そして弟の未解決の死の謎が 次第に明かされてくるのですが、、

、、奇妙な人々の愛のかたちが およそ尋常とは言えないにもかかわらず、 表面(世間的)には見えない想い、 二十年、それ以上 在り続けた想い、、 決して普通に見えないこれらも《純愛》なのだと思わせられ…… その純愛になんだか心動かされました。。

年齢、 婚姻、 性差、 生死、、 隠れていること、 離れていること、 憎むこと、 傷つけること、 叶えられないこと、、 失うこと、、

あまりに突拍子もなくて 映像にしたらコメディになりかねないような部分もあったのですが、、 秋が過ぎて細部を忘れかけても 愛のかたちは胸に残り続けました。

、、 それで 『嵐が丘』が今なら読めるかな… と。。

***

先週からの本の続きに ロマン主義の核心ともいえる事が書かれていて、、(だから今日はタイトルを伏せます) その部分は音楽のロマン派について述べた部分なのだけど、 私が読んできた英国ロマン主義の文学にもまさに当て嵌まると思い……

それは 《距離》と 《不在》と… もうひとつ…

距離とは 対象との地理的距離でもあり、 立場的距離でもあり、 時間的距離でもあり、 生命の距離でも、、

不在とはそのまま、 今ここにいないことや、 もはやいないことや、 初めからいないこと(非在)も、、

もう一つは… 本の中では別の言葉で書かれていましたが、、 ここでは「追想」としておきましょう、、 距離を想い、 不在を想い、、 振り返り、 記憶を辿り、 回想し、 夢をみる、、

そして「想う」ことで 距離を 不在を、、 なんとか手繰り寄せようとする。。

***

今年、メアリー・シェリーが書いた『フランケンシュタイン(あるいは現代のプロメテウス)』の出版から200年ということで、 『メアリーの総て』という映画がつくられましたね。 『フランケンシュタイン』は現代のSFホラーにつながる小説ですが、 自然描写と、《彼》の想いが、 大変美しい小説です。 《旅》の物語でもあり、 叶えられない愛の物語でもあります。

『嵐が丘』の出版は1847年(でも物語の舞台は1770年代~1802年)。 ロマン主義の時代への追想のような、、。 ロマン主義の核心を踏まえつつ でも、 時代も距離も不在も生死も すべてを越えていく物語。

My love for Linton is like the foliage in the woods: time will change it, I'm well aware, as winter changes the trees. My love for Heathcliff resembles the eternal rocks beneath: a source of little visible delight, but necessary. Nelly, I am Heathcliff! He's always, always in my mind: not as a pleasure, any more than I am always a pleasure to myself, but as my own being.

「あたしはヒースクリフです!」

ようやく このキャサリンの叫びに心から共感できます… 心から。。 いつか自分の墓碑銘にしたいくらい… (笑・墓所は要りませんけれど)

そして、、 この台詞の中の 《樹》の喩えと 《巌》の喩え、、

距離も不在も生死も すべてを越えて eternal と always へ…

明日からまたつづきを読む《旅人》の本へも つながります。。