翌日の10月5日は橿原のホテルを出て、唐招提寺に向かいました。唐招提寺は唐の高僧、鑑真和上が渡日後に建立したお寺です。鑑真は6回の渡日失敗の後、753年に7回目の渡日を試みようやく成功しました。鑑真はその時66歳になっていました。渡日後は東大寺唐禅院に住み、5年後に唐招提寺を建立しました。

唐招提寺金堂

唐招提寺というとこの写真ですが、これは金堂です。南大門側から撮影

唐招提寺というとこの写真ですが、これは金堂です。南大門側から撮影

金堂は2000年から2009年にかけて解体修理が行われました。柱の木材などの傷みはあまりなく、再度使用しても問題ないため、補強した以外は当時の材料をそのまま再度組み立てたそうです。ただし屋根両端の鴟尾は傷みが激しく、新たに作られています。

講堂側から撮影した金堂、左に見えるのは鼓楼

静謐な感じが良いです。

静謐な感じが良いです。

礼堂、左に見えるのは鼓楼

台風18号の接近に伴い雨が降ってきました。つづいて興福寺に向かいました。カーナビの示すままに停めてみると、すでに興福寺の境内でした。

五重塔

東金堂

興福寺は藤原氏の氏寺で、開創から戦国時代に至るまで強大な勢力を誇りました。北の比叡山延暦寺とともに南都北嶺と称され、太閤検地に至るまで幕府など武家の影響力を排除し続けました。

しかしその後は大伽藍の維持が困難になったのか、享保2年(1717年)の火災による焼失後、南大門、中金堂、西金堂は再建されませんでした。そして現在、中金堂を再建中で、5年後(2019年)に落慶の予定となっています。ほんの少しですが、勧進してきました。

その他明治初期の廃仏毀釈により、塀と食堂が取り壊されたままとなっています。

最後に国宝館を見学しました。この国宝館の展示は大変なもので、時間の経つのを忘れるほどでした。中でも興味を引いたのは舎利弗像でした。舎利弗は釈迦の高弟で舎利子とも言い、般若心経にも出てきます。その般若心経の最後の方

羯諦 羯諦 波羅羯諦 波羅僧羯諦

菩提薩婆訶

は、サンスクリット語による「音」をそのまま漢語に移したものだそうです。

その後2時過ぎに、ならまちのこの店で食事(メニュー的には早い夕食)にし、帰宅しました。

唐招提寺金堂

唐招提寺というとこの写真ですが、これは金堂です。南大門側から撮影

唐招提寺というとこの写真ですが、これは金堂です。南大門側から撮影金堂は2000年から2009年にかけて解体修理が行われました。柱の木材などの傷みはあまりなく、再度使用しても問題ないため、補強した以外は当時の材料をそのまま再度組み立てたそうです。ただし屋根両端の鴟尾は傷みが激しく、新たに作られています。

講堂側から撮影した金堂、左に見えるのは鼓楼

静謐な感じが良いです。

静謐な感じが良いです。礼堂、左に見えるのは鼓楼

台風18号の接近に伴い雨が降ってきました。つづいて興福寺に向かいました。カーナビの示すままに停めてみると、すでに興福寺の境内でした。

五重塔

東金堂

興福寺は藤原氏の氏寺で、開創から戦国時代に至るまで強大な勢力を誇りました。北の比叡山延暦寺とともに南都北嶺と称され、太閤検地に至るまで幕府など武家の影響力を排除し続けました。

しかしその後は大伽藍の維持が困難になったのか、享保2年(1717年)の火災による焼失後、南大門、中金堂、西金堂は再建されませんでした。そして現在、中金堂を再建中で、5年後(2019年)に落慶の予定となっています。ほんの少しですが、勧進してきました。

その他明治初期の廃仏毀釈により、塀と食堂が取り壊されたままとなっています。

最後に国宝館を見学しました。この国宝館の展示は大変なもので、時間の経つのを忘れるほどでした。中でも興味を引いたのは舎利弗像でした。舎利弗は釈迦の高弟で舎利子とも言い、般若心経にも出てきます。その般若心経の最後の方

羯諦 羯諦 波羅羯諦 波羅僧羯諦

菩提薩婆訶

は、サンスクリット語による「音」をそのまま漢語に移したものだそうです。

その後2時過ぎに、ならまちのこの店で食事(メニュー的には早い夕食)にし、帰宅しました。

蘇我入鹿はここで中大兄皇子らに暗殺されました。このクーデターが大化の改新の始まりです。

蘇我入鹿はここで中大兄皇子らに暗殺されました。このクーデターが大化の改新の始まりです。 元々はこれの2倍以上の大きさでしたが、何らかの事情で3分割され、その中央のものだけ残っています。

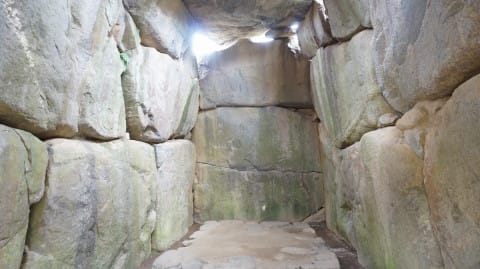

元々はこれの2倍以上の大きさでしたが、何らかの事情で3分割され、その中央のものだけ残っています。 わずか14年前の2000年に発見された石造物で、斉明天皇(在位655年2月14日-661年8月24日)在位中に作られ、その後平安時代まで250年にわたり、何らかの祭祀が行われたのではないかと推測されています。

わずか14年前の2000年に発見された石造物で、斉明天皇(在位655年2月14日-661年8月24日)在位中に作られ、その後平安時代まで250年にわたり、何らかの祭祀が行われたのではないかと推測されています。 飛鳥大仏は青銅製で609年に完成したとされ、大化の改新(645年)より古いです。鼻が高く立体的な顔立ちが特徴です。この本尊は撮影自由です。

飛鳥大仏は青銅製で609年に完成したとされ、大化の改新(645年)より古いです。鼻が高く立体的な顔立ちが特徴です。この本尊は撮影自由です。 中大兄皇子が作らせた漏刻(水時計)の遺跡です。

中大兄皇子が作らせた漏刻(水時計)の遺跡です。 長さ4m、幅2m、高さ2m、重さ10トンはあろうかという巨大な石造物です。900年以上前からここに鎮座しているようです。

長さ4m、幅2m、高さ2m、重さ10トンはあろうかという巨大な石造物です。900年以上前からここに鎮座しているようです。

本尊は聖徳太子坐像です。この地に誕生した聖徳太子が、推古天皇の命により用明天皇の別宮を寺にあらためています。

本尊は聖徳太子坐像です。この地に誕生した聖徳太子が、推古天皇の命により用明天皇の別宮を寺にあらためています。 6世紀後半の古墳で、蘇我稲目(馬子の父)の墓ではないかと推測されています。蘇我氏はさらに蝦夷、入鹿と続き全盛期を迎えますが、中大兄皇子と中臣鎌足によって滅ぼされます。鎌足はその功によって藤原の性を与えられ政権の中枢に躍り出ます。良房の代には摂関政治を行うようになり、道長の代にいたり栄華を極めます。道長の子頼道は宇治に別荘を構え、後に寺としました。それが平等院です。

6世紀後半の古墳で、蘇我稲目(馬子の父)の墓ではないかと推測されています。蘇我氏はさらに蝦夷、入鹿と続き全盛期を迎えますが、中大兄皇子と中臣鎌足によって滅ぼされます。鎌足はその功によって藤原の性を与えられ政権の中枢に躍り出ます。良房の代には摂関政治を行うようになり、道長の代にいたり栄華を極めます。道長の子頼道は宇治に別荘を構え、後に寺としました。それが平等院です。