東山魁夷展がいよいよ最終日(18日)になってしまい、中途半端な時間帯に行ったら、入れないだろうなと思い、会場時間(10時)の1時間ほど前に東京国立近代美術館に着きました。それでも、すでに、もう5,60人の列です。しばらく暇なので、うしろの年配のご夫婦の話しを聞かないふりして聞いていました。”美術館では別々に観ようね”と奥さんの声(うちでもいつもそうですよ)。”あんたと一緒にいると、うっとうしいのよ”(ドキン、たぶんどこの夫婦でもそうだと思うけど、大勢の人の前で大きな声で言うのはどんなもんか)。ご主人オロオロしてました(笑)。そのうち長蛇の列に。美術館側も配慮して20分も前に開けてくれました。

音声ガイドを借りると、そこからは聞き慣れた、生前の東山画伯の声が流れてきました。作家自身による絵の解説なんてめったに聞けるものではありません。これも楽しめましたよ。それぞれの絵がどうゆう動機で、どのような過程で描かれたのか、そして何を表現したかったのか、がよく分かりました。

ボクは重たいものをもつのが嫌いで(笑)、いつもは美術展の分厚いカタログは買いませんが、今回だけは買ってしまいました。展覧会で満足したのですが、家に帰ってからも、もう一度、ながめてみたいと思ったからです。そのカタログからいくつかの絵を写真に撮りましたので、紹介したいと思います。

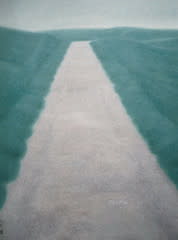

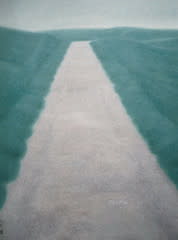

ボクはこの”道”を観てから東山魁夷フアンになったように思います。奥に向かって先が右方向に消えてゆく一本の道、ただそれだけのシンプルな絵ですが、観る人に自身の来し方行く末をしみじみ考えさせてくれます。そして右側は、”たにま”。これも雪の谷間を流れるひとすじの川、シンプルな構図です。雪の白さに深みが、そして雪のやわらかさがよく表現されていて、とてもすばらしい絵だと思いました。去年、モネ回顧展でみた雪の光と陰も良かったですが、それとは趣の違う、和美の(笑)雪でした。こうして並べてみると、直線美(?)と曲線美、色の配置など、対照的ですね。

名作2点。”花明かり”と”緑響く”。桜は京都丸山公園の枝垂れ桜だそうです。満月の日を調べ、その日に京都へ出掛けました、紫がかった宵の空に満月が昇ってくる、それを満開の花が迎える、回りの景色が一切消え去り、月と花だけの清麗な天地になったように感じたそうです。たしかにそんな雰囲気が表現されています。

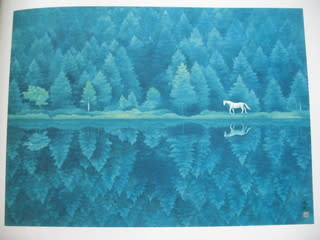

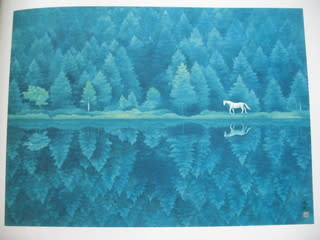

絵によっては実際の景色とは異なるものを組み入れることがあるそうです。たとえば、森林の中に、実際にはない滝を入れてアクセントをつけるとか、この”緑響く”には、白馬がちょこんと入っています。ある日、緑の景色の中に白馬が歩いていく幻影が浮かんだそうです。その後、白馬のいる風景の絵がしばらく続きました。鑑賞者が、白馬を通し、さまざまなことに思いはせてもらえばいいとのこと。ボクは”白馬のルンナ”を思い出しました(笑)

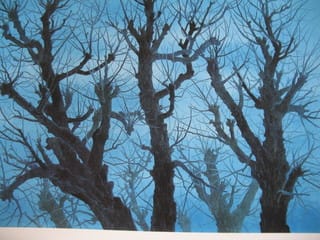

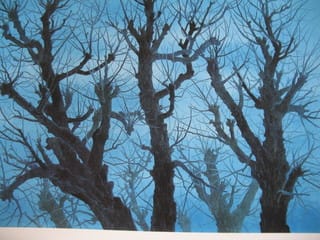

こんな冬の樹や紅葉の樹の絵もよかったです。

そして、圧巻は唐招提寺の障壁画です。63才から始め11年かけた大作です。普通なら定年退職して、のんきに遊び回ってるころです(汗)。東山芸術の集大成といったところでしょうか。画伯はお坊さんのような風貌ですし(笑)、考え方も仏教的ですから、ぴったりのお仕事ではなかったでしょうか。鑑真和上の御影堂ですので和上に因んだ風景が描かれています。故郷の中国揚州の風景、そして何度も試み、やっと渡航に成功した東シナ海をほうふつとさせる荒波、等です。水墨画がすばらしかったです。岩絵具ではなく本格的な墨を使っての制作です。この墨はもともと山口蓬春画伯(葉山の旧住居に美術館があり、ボクもときどき訪れる)のものだったそうです。水墨画も面白そう(何でも興味をもつ人;汗)。

そして絶筆となった”夕星”。画面の上半分は墓所からの景色に似ているそうです。夕星は宵の明星でしょうか。湖に映っていません。画伯からのさようならのサインだったのでしょうか。

・・・・・

その日の午後は、相撲見物の予定でした。稀勢の里対白鵬戦が組まれていたので、国技館で応援するつもりでしたが、当日券が売り切れていて、仕方なく帰りました。代わりに浅草の三社祭もと思ったのですが、肝心の三つの大神輿が出ないそうで、行く意味がないので止めました。それにしても、そんな程度の騒ぎのことで何故、止めるんでしょうか。

音声ガイドを借りると、そこからは聞き慣れた、生前の東山画伯の声が流れてきました。作家自身による絵の解説なんてめったに聞けるものではありません。これも楽しめましたよ。それぞれの絵がどうゆう動機で、どのような過程で描かれたのか、そして何を表現したかったのか、がよく分かりました。

ボクは重たいものをもつのが嫌いで(笑)、いつもは美術展の分厚いカタログは買いませんが、今回だけは買ってしまいました。展覧会で満足したのですが、家に帰ってからも、もう一度、ながめてみたいと思ったからです。そのカタログからいくつかの絵を写真に撮りましたので、紹介したいと思います。

ボクはこの”道”を観てから東山魁夷フアンになったように思います。奥に向かって先が右方向に消えてゆく一本の道、ただそれだけのシンプルな絵ですが、観る人に自身の来し方行く末をしみじみ考えさせてくれます。そして右側は、”たにま”。これも雪の谷間を流れるひとすじの川、シンプルな構図です。雪の白さに深みが、そして雪のやわらかさがよく表現されていて、とてもすばらしい絵だと思いました。去年、モネ回顧展でみた雪の光と陰も良かったですが、それとは趣の違う、和美の(笑)雪でした。こうして並べてみると、直線美(?)と曲線美、色の配置など、対照的ですね。

名作2点。”花明かり”と”緑響く”。桜は京都丸山公園の枝垂れ桜だそうです。満月の日を調べ、その日に京都へ出掛けました、紫がかった宵の空に満月が昇ってくる、それを満開の花が迎える、回りの景色が一切消え去り、月と花だけの清麗な天地になったように感じたそうです。たしかにそんな雰囲気が表現されています。

絵によっては実際の景色とは異なるものを組み入れることがあるそうです。たとえば、森林の中に、実際にはない滝を入れてアクセントをつけるとか、この”緑響く”には、白馬がちょこんと入っています。ある日、緑の景色の中に白馬が歩いていく幻影が浮かんだそうです。その後、白馬のいる風景の絵がしばらく続きました。鑑賞者が、白馬を通し、さまざまなことに思いはせてもらえばいいとのこと。ボクは”白馬のルンナ”を思い出しました(笑)

こんな冬の樹や紅葉の樹の絵もよかったです。

そして、圧巻は唐招提寺の障壁画です。63才から始め11年かけた大作です。普通なら定年退職して、のんきに遊び回ってるころです(汗)。東山芸術の集大成といったところでしょうか。画伯はお坊さんのような風貌ですし(笑)、考え方も仏教的ですから、ぴったりのお仕事ではなかったでしょうか。鑑真和上の御影堂ですので和上に因んだ風景が描かれています。故郷の中国揚州の風景、そして何度も試み、やっと渡航に成功した東シナ海をほうふつとさせる荒波、等です。水墨画がすばらしかったです。岩絵具ではなく本格的な墨を使っての制作です。この墨はもともと山口蓬春画伯(葉山の旧住居に美術館があり、ボクもときどき訪れる)のものだったそうです。水墨画も面白そう(何でも興味をもつ人;汗)。

そして絶筆となった”夕星”。画面の上半分は墓所からの景色に似ているそうです。夕星は宵の明星でしょうか。湖に映っていません。画伯からのさようならのサインだったのでしょうか。

・・・・・

その日の午後は、相撲見物の予定でした。稀勢の里対白鵬戦が組まれていたので、国技館で応援するつもりでしたが、当日券が売り切れていて、仕方なく帰りました。代わりに浅草の三社祭もと思ったのですが、肝心の三つの大神輿が出ないそうで、行く意味がないので止めました。それにしても、そんな程度の騒ぎのことで何故、止めるんでしょうか。