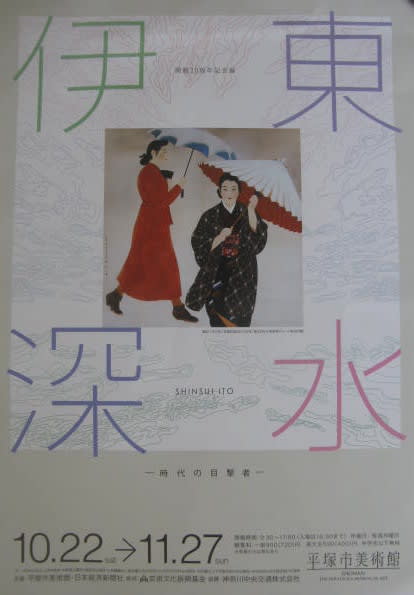

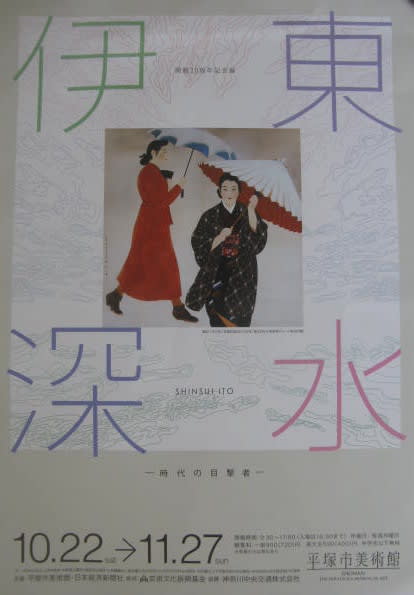

平塚市美術館の開館20周年記念展ということで、おまちかね、伊東深水の回顧展が開かれている。10月22日(土)の初日に行ってきたが、翌日曜日にするかどうか迷っていた。というのは、愛娘の朝丘雪路さんのトークも聞いてみたいと思っていたからだ。でも、前日、朝日新聞に大きく取り上げられたので、希望者殺到と予想して、雪路さんのは諦めた。

入り口に、名刺代わりに飾られていた作品は”N氏夫人像”。昭和28年、深水55歳の作。深水は肖像画の名手であったことが、後半の展示でわかる。昭和26年作の(鏑木)清方先生像なんか、そっくりである。そっくりだけではなく、内面まで写し出している。さて、深水は家庭の事情で、子供時代は看板屋の住みこみなどして、清方に13歳で弟子入りし、やっと好きな絵が描けるようになる。16歳のときの作品”枇杷”が最初に展示されていた。そして翌年描いた”新聞売り子”。苦労した自分の姿だろうか。籠の中に新聞の束を詰め、一休みしている。背景に着物姿のご婦人がふたり。美人画家への萌芽か(笑)。

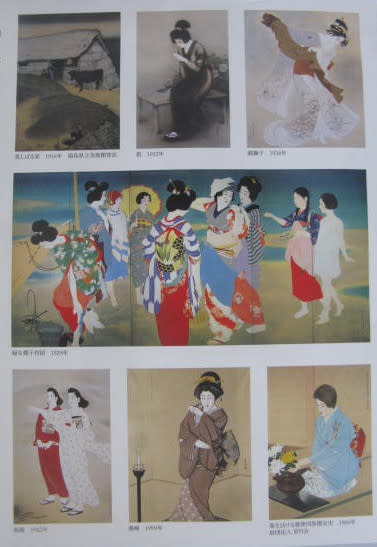

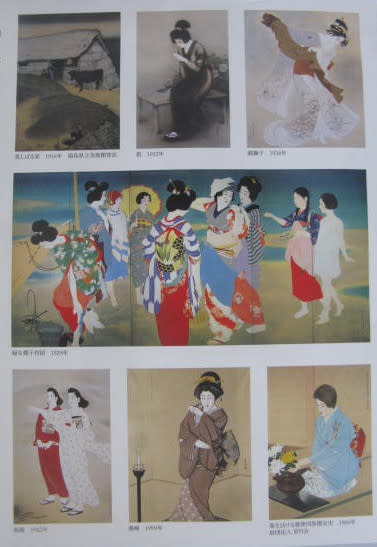

そして4、5年後の作品。院展に出品した”乳しぼる家”。酪農家の風景だ。”大島の黎明”でも労働する女性が描かれている。色も暗い。一転して、ほぼ同時期の”笠森お仙”。ぼくの好きなお仙ちゃんの登場。しかし、鈴木春信のお仙ちゃんと違って、茶店の仕事に疲れた様子のお仙ちゃんだ。深水がお仙ちゃんを描いているとは思わなかった。うれしかったことのひとつ。ただ、所蔵先を明らかにしていないので、訪ねていくわけにはいかないのが残念。

そして、深水といえば、美人画がずらり。どれもいいけど、今回のぼくの選んだナンバーワンは、”指”。透けた着物越しにほのかにみえる肌。素っ裸よりむしろ色っぽい(笑)。奥さんがモデルだそうだ。うらやましい(汗)。色っぽいシリーズでは、長襦袢、夕映え、朧(春宵)とつづく。浴衣姿で簾の向こうで後ろ向きでくつろぐ女の”宵”もよい、酔いそうだ(笑)。やはり後ろ向きの”暮方”。

今回、新発見された作品が5点ある。皇紀二千六百二年婦女図(額二面)、雪の中を、洋装、洋傘の4名、和装、和傘の一名が闊歩している。力強く、軍国時代を生き抜く女性だ。そして、”海風”も新発見組。浜辺の、それぞれ白地と赤地の和装のふたりの女。深水は鎌倉にも住んでいたから、鎌倉の海だろうか。

桜の幹を中心に描いた大作(紙本金地彩色、六曲一双)、”さくら”も素晴らしかった。まるで北鎌倉のおろち桜のようだ。深水は子供の頃から速水御舟にあこがれていて、この絵も、御舟の”樹木”(先日、本ブログで紹介した)から着想を得たそうだ。”樹木”はグロテスクに描かれているが(ぼくはエロチックとみた;汗)、うつくしく描こうと思った、と述べていた。”常に進化”、生き方が御舟と似ているといえないこともない。

渡辺庄三郎が企画した大正新版画にも、積極的に参加した。ここでも名作、”対鏡”をはじめ20点以上が展示されている。いずれも、庄三郎子孫の新橋の版画店、所蔵のものである。また、戦時中にはインドネシアに派遣され、そこで多量のスケッチをした。”南方風俗スケッチ”も多数、展示されていて、深水の別の一面をみることができる。

戦後の円熟期の作品もすばらしい。雪月花三部作や前述の肖像画など。そうそう、日劇ミュージックホール楽屋を描いた”巷は春雨”の4面も、踊り子たちの舞台に出る前や後の様子が丁寧に描かれていて、楽屋内のざわめきが聞こえてくるようだった。さいごに、(深水描く)紅梅文様の打掛けが飾ってあったが、雪路さんが着たものだろうか。トークで聞いてみたかった。

師匠の鏑木清方が93歳で亡くなった年、後を追うように、深水は74歳でこの世を去った。

以下に、ちらしと図録からの写真をお楽しみください。

笠森お仙

新聞売り子

夕映え

宵

清方像

さくら(一部)

巷は春雨

指