平成19年以来、久しぶりに拝見する桜井市箸中のノグチ(野口)行事である。

三輪山麓北西部の桜井市箸中で毎年の夏に行われるノグチ(野口)であるが、対象年齢に達した男子がなければ行われない。

対象年齢は数えの17歳。

今では満年齢で数える16歳の高校1年生が対象になる。

平成6年は6人もいたが、年々が少子化。

その後の年は3人。

平成19年に取材したときも3人。

以降、対象者なしの年(平成21年、22年、23年、24年、25年、28年)もときどきあったものだが、2人のときもある。

箸中に誕生する子どもの人数は常に一定でない。

現状、このまま誕生しない年が続くようにでもなれば、と危惧した村は、対象の子どもがいなくとも、延々と継承してきたノグチ(野口)の民俗文化を潰えることなく、後世に伝えるべく自治会役員が継承していくことにしたという。

この日は朝一番の作業に神社前の竹林から青竹を伐り出していた。

子どもがたくさんいた時代は、子どもたちの手によってジャやツノメシを作って、「ノグチ(野口)」の神前に供えていた。

徐々に少子化に移ったころは、作り手の子どもも減少するなどで、親御さんが手伝うようになった。

平成17年に拝見したときは3人。

うち年長の子どもがいる家がヤド(当家)を務めていた。

ノグチ(野口)を行う日は暑い盛りの土用の丑の日であったが、近年は学校が休みの日になる日曜日若しくは土曜日。

場合によっては関係者の都合状況によって予定した日を替えることもある。

平成27年は対象の男子が2人もいると教えてくださった雑賀耕三郎さん。

熱いガイドをするカリスマ的存在の奈良まほろばソムリエの会の理事である。

箸中の

S区長と交流がある関係で対象の男子がいるとわかってFBに伝えていた。

ありがたい情報に「7月26日日曜朝9時ころ、8年ぶりに出かけてみようと思います」と連絡したが、叶わぬ夢で終わった。

その年の7月10日に突如の如く発病した僧帽弁逸脱による弁膜異常によって入院、

手術。

退院したのは8月15日だった。

それから2年後の平成29年。

前年の平成28年の対象者はなかったが、今年は1人で実施されると再び教えてもらって訪れた桜井市の大字箸中である。

平成17年当時の取材である。そのときにお世話になった前区長のMさんが、箸中の昔を村の人が記録した史料があると見せてくださった。

箸中の氏神さんを祀る国津神社。

神社の年中行事(元旦の拝賀式・祈年祭・風鎮祭・秋祭り・新嘗祭・桧原祭)、講の行事(二日正言講、正言講、初午祭、九日講、祭當夜、)に続いて書かれていたのが、村で一体となって行われる行事の「野口の儀式」であった。

他にも亥の子、昔の風日待、十四日の大とんど、十五日朝の小豆粥、灌漑用貯池の箸中大池の魚の取勝ち(四ツ手網・たま・投網・うぐひ・ごっかり・さで)、溜池(※井寺池)の築造、百度石及び百燈明、昔の雨乞い祈願、箸中区の風水害、その他大地震災害、娯楽行事、神籠り、階差、変わった行事、箸中の偉人である杉本徳蔵、的場兵吉(小字宮ノ前)に大正時代のいろは歌留多まで書いてあった。

縦書き便せんにびっしり文字を埋めた史料はおよそ100頁にもなる。

当時の箸中の文化・歴史を記した史料は重要な文献。

現在は見ることのない、麦集めなど当時の様相がありありと浮かぶ事例は、後世に伝えたく抜粋した「野口の儀式」を下記に一部補足した上で書き写して遺しておく。

「我が箸中村には昔より野口の儀式があり、何故この様な、仕来りが出来たか分からない。恐らく、五穀豊作、害蟲の被害が無き様に、亦、一方では十七才となり、一人前の大人になる元服式であろうと思ふ。明治、大正、昭和の初期に行われた野口祭を述べて見よう」と、前書きである。

「野口祭は、半夏生、十日目の休みから始まる。休とは稲苗植付後、荒櫂(※あらくじとルビを振っていたが、あらがいであろう)、二度櫂も終って次にならし(※均し)にかかる。中間の時期の時に休みと休みの仕直しと二日間、農家は仕事を休む。この日に當年十七才になった男子の持つ親が一堂に集り、當家を規める。或る可くならば中垣内の長男で広い家屋を定める」。

「この日當年十七才になった男子達は法螺貝を吹き鳴らしながら、小麦一升宛、村内各戸より集める。この小麦を四斗俵に詰めて、この俵謄(※担)ぎの力だめしをする。そうしてこの小麦を製粉業者に賣り、其の代金を以って白米に買替する。」

「そして土用の丑の日に村人一軒より角(ツノ)の飯と飛魚一匹を供えた。當家の家へもらひに来る。この角の飯を食せば、夏の疫病にかからないと申傳えて居る」。

「土用丑の日、朝から十七才の男子は村から集めた小麦藁にて、ジャジャ馬の様なもの(これは害虫にしつらへたもの)を造る。そして半紙に牛や唐鋤の絵を書き、これも持参す」。

「先登(※先頭)に法螺貝を吹鳴し、角の飯、御酒、塩、洗米等続いて、害虫に。しつら(※え)た小麦藁のジャジャ馬を葉付の青竹に通して、牛や唐鋤の絵も共に、一行は神域山の麓にある野口の神様の神前に御供へをして、大人の仲間入りと、村内の五穀豊穣、息災円満を祈禱する。其の後、青竹だけ持って一丁余り上方の井寺池へ水浴に行き、そして池底の深き所に大岩ありて、一同は水中深くもぐり、この岩に持って来た。青竹を突き立る。これは何の意味をするか分からない。(古人に聞く、これは水の神様に祈願・・)。私の判断では、立派に成長した身体。そうして水中深くもぐる忍耐を示した行事と思ふ。これで野口祭の行事は終る」。

「太平洋戦争が始められて、村内より小麦を集めることや角の飯の強御飯(※こわごはん)の配布は休止となったが、だが、其の外の行事は毎年毎年昔通りに取り行わて居る」と文を締めていた。

この日の行事を紹介してくださった雑賀さんに頭を下げるとともにS区長も挨拶する。

S区長とは

平成26年2月4日に取材した二月初午祭以来のご無沙汰である。

取材した後に初午に揚げる幟のすべてを新規に入れ替えたという。

話しを切りだしたのは御供のハタアメである。

例年、近くの饅頭屋に頼んでいたが、今年は入手できなかった。

ちなみにここ箸中は大神神社に関係する。

箸中も隣村の芝も檜原神社の氏子。

8月28日に行われる

檜原祭に出仕される神職は大神神社の禰宜さん。

また、大神神社の崇敬会でもあることから成願稲荷神社で行われる

初午祭のハタアメのことも存じておられた。

箸中は二月の初午。

三輪は三月の初午。

二月の初午にハタアメが手に入らなかったので、大神神社に出向いて見せてもらったハタアメの形に愕然としたそうだ。

長年に亘って箸中で見てきたハタアメと形が違う。

大きな違いは竹の太さである。

その太さを見て不細工だと思ったそうだ。

確かに私もそう思う太さ。

それは長年に亘って製造供給してきた事業者が撤退したことによる。

なんとか三輪の初午にハタアメをと、特別に大神神社の依頼で製造した事業者の手によるものであった。

元々のハタアメそのものを見ていないからそっくり同じものはできるはずがない。

その件については

ブログに書き遺したので興味のある方は、是非・・。

本日の話題であるノグチに戻ろう。

ノグチの行事名称である。

平成21年3月に奈良県教育委員会が発刊した『奈良県の祭り・行事』での記載名称は箸中の「ノグチサン」である。

同じく奈良県教育委員会が昭和61年に発刊した『奈良県文化財調査報告書第49集 大和の野神行事(下)』も箸中の「ノグチサン」である。

箸中の「野口ったん」と記載していたのは著者の栢木喜一氏が平成8年に桜井市が発刊した『

桜井風土記』である。

辻本好孝氏が昭和19年に発刊した『和州祭禮記』もまた箸中の「野口たん」である。

前述した箸中の住民が記した史料では「野口」の儀式である。

箸中の「野口たん」は「野口」をさん付けしたものである。

粥を「おかい(粥)さん」と呼ぶのも、いなり寿司を「おいなりさん」と呼ぶのも、芋を「おいもさん」と呼ぶのも、普段食べているものに親しみを込めているからだ。

ではなぜに「野口たん」なのか。

村の長老は「野口たん」をこう呼んだ。

「のぐっつぁん」である。

「たん」でなく「つぁん」である。

「つぁん」は「さん」呼びから、云いやすいように訛ったものだろう。

つまりは「おとうさん」を「おとっつぁん」と呼ぶようなものだ。

私の名は「田中」であるが、初めて勤めた工場の先輩たちは「田中はん」と呼んでいた。

これもまた「さん」が訛ったものである。

「はん」、「たん」、「つぁん」も本来は「さん」が転じた呼称。

落語の「はっつぁん、クマさん」である。

ちなみに「たん」で思い出したのが、例えば野菜の「炊いたん」である。

今月の7月10日に箸中中垣内で行われたコンピラサンの後片付けをしていた86歳のKさんは、史料記載と同じ「野口」と呼んでいた。

「さん」も「たん」も付けない「野口」であった。

前置きが長くなってしまったこの日のノグチ行事。

當家を務めるのも中垣内のK家。

16歳の次男さんが務め。

作業場は国津神社の社務所。

鉢巻を〆て手伝っている男子は19歳の長男さん。

3年前の16歳のときも務めた當家である。

兄は経験者だったから手伝いができる。

母親は角(ツノ)の飯を作っていた。

やや柔らかめに炊いたご飯を五号舛に詰めて押し寿司のように作る。

角の飯と呼ばれるが四隅の角(ツノ)らしきものはない。

これを二つ作って一升飯とする。

史料にあった麦集めの量は一升である。

かつては小麦を村各戸から集めていた。

『大和の野神行事(下)』によれば、ノグチ行事の朝は家ごとに、2把の小麦藁をカドグチに立てて集めやすい環境にしていたようだ。

ヤド家を務める當家の前庭に広げてジャを作っていた。

集めた小麦は地元の麦麺屋に売り、代金を行事費用に替えて、購入した米で強飯(こわめし)にしていた。

強飯は、一般的に餅米を蒸して作ったおこわ(御強)と呼ぶが、粳米を単に蒸して作ったご飯もまたおこわである。

一方、その横で牛の絵馬を描いていたのは次男さん。

今年の當家である。

今どきの農耕に牛を見ることはない。

牛の姿を描くにしても難しい時代は下絵の鉛筆デッサンに沿って黒い線を引いているように思える。

黒のサインペンで塗りつぶす塗り絵。

もう一枚は唐鋤などの農具。

鍬も描いていた。

その横では母親ができあがった角(ツノ)の飯御供を並べていた。

手前左に一尾のサシサバがある。

開きの干しサバでサシサバと云えば、サシサバをもう一尾の頭に挿しこんだ二尾を生き御魂に供えるお盆の習俗を思い起こすが、この場での紹介は省く。

ただ、当時の史料によれば、かつてはトビウオの干し魚であった。

国津神社の境内の一角。

敷き詰めたブルーシートの上で作業をしていた。

大方、ジャを作っていたのは自治会の役員さん。

當家を務める家の祖父も昔取った杵柄をもってジャ作りを支援していた。

翌年のノグチに対象者はいない。

いなくともノグチ行事をする。

そのためにも役員たちが村の文化財を継承する。

そういうことに決めたそうだ。

大方できたところに作り方を伝える役員さん。

今日の経験を発揮するのは何十年後になるのだろうか。

ジャの原材料は小麦藁。

束にした小麦藁を繋いでいくように作っていく。

束と束のつなぎ目は48カ所。

その繋ぎ部分が結び目になる。

以前はそうしていたが、今はベースになる曲げた青竹を先に作る。

細く割った青竹を丸くする。

数本重ねて外れないように結び目をとる。

どうやらその結び目が藁束の結び目になるようだ。

丸い輪にした小麦藁のジャ。

史料によれば、当時はジャジャ馬(※以降、現在呼称のジャと表記する)と呼んでいた。

結び目は輪の外側に突き出たような形に。

これを足という。

その数は48本。

輪の両方に突き出た数が12本ずつ。

合計で48本の足は、昔も今もかわらない。

なぜに48本と聞けばヤスデと返す。

ヤスデの足は48本。

つまりはムカデであるというが、実際、ジャに足は何本あるのだろうか。

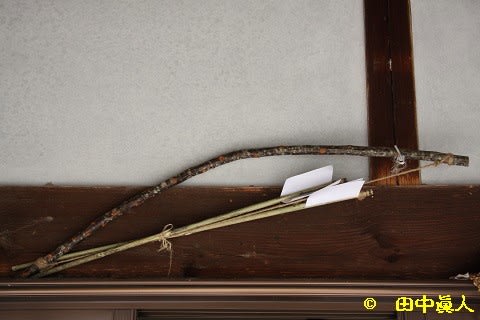

できあがったジャ(若しくは円形に組んだムカデ)はすべての葉を落とした青竹に括って外れないように仕掛ける。

国津神社の拝殿屋根に立てかける。

その下には祭壇に供えた神饌御供。

調整した角の飯に背開きのサシサバ。

表面を上にして供えていたので中身の具合が見えない。

サシサバであれば

盆の風習にイキガミさん(生き御魂)に供える干し魚。

背開きした内側に塩をたっぷり塗り込んで数日間漬ける。

何日間も天日干しをすれば日焼けして焦げ茶色に変質する。

この日の取材を終えてから気づいたものだから、未確認のサシサバであるが、前年に取材をされた雑賀耕三郎さんがアップされた

ブログ写真である。

アップしていたサバの映像は焦げ茶色。

一尾であるが

刺し鯖(※二尾の鯖を頭から突っ込むように挿すから刺し鯖)に違いない。

山添村で売っていた

サシサバは食べたことがある。

一口食べて、とても塩辛かった味は今でも覚えているが、ここ箸中で夏の盆に供える、或いは食べる習慣はあったのだろうか。

史料によればサシサバはかつて飛魚であったと書いてあった。

実は鯖でなく飛魚の事例もときおり聞くので間違いないと思うが、尤も昔のことだからよほどの高齢者でないとその体験はないだろう。

ちなみにサシサバ風習はなにも奈良だけに限ったものではない。

江戸時代、盆の贈り物だった

サシサバ。

奈良県では飛魚を贈ったという事例も少なくない。

箸中は飛魚からサシサバに移った。

その移りは山添村で刺し鯖を売る店主も同じように昔は鯖でなく飛魚だったと話していたことを思い出した。

味覚の需要がたぶんに替わったのであろう。

神饌御供を並べたら氏神さんに向かって拝礼する。

元々はヤドを務める當家宅でしていた。

準備も直会の場も含めて、昭和53、4年のころに国津神社の社務所に移した。

そういうことがあって氏神さんに拝む形式に移したのである。

カンジョと呼ばれる地に野口の神さんがある。

そこへ出向く前に仕掛ける練習。

最近になって復活した法螺貝吹きである。

親父さんが息子に伝える法螺貝吹き。

ちょっとした練習で吹いたら鳴動した。

向こうに居る祖父も喜んでいるように見える。

吹く口が壊れたためにしばらくの期間は法螺貝を吹くことはなかったが、最近になって修理されたようだ。

吹けた、と笑顔の當家。

鳴動は明るく高らかに鳴る。

出発前に本日の記念写真。

なんせ取材陣のカメラマンが私も入れて5人。

村の人が所有するデジカメを預かってシャッターを押していた。

どの写真も笑顔が満開になったところで出発だ。

法螺貝を手にしているのは當家の次男。

この日のノグチ行事の主役である。

円形に組んだ大きなジャは青竹に括られている。

長いものだけに重さもある。

担ぐのは2年前にノグチ行事を担った長男。

兄弟二人が並んで出発する。

後方に牛と農具を描いた絵馬を持つ父親が就く。

母親はサカキ。

神饌・御供を分担してもったのは自治会役員に當家の祖父だ。

當家は覚えたての法螺貝を吹いて先頭を行く。

国津神社を出発して村の公道を東に向かう。

しばらくすれば纒向川を対岸に渡って里道を行く。

縦一列に並んだ一行は地区の人たちが畑栽培している畑道をも行く。

平成19年のときは里道を行かずに、ずっと公道を歩いていた。

車谷垣内の出合辺りにある橋を渡っていたことを覚えている。

近年は里道を行くようになったが、元々の行程はどちらであったのだろうか。

この時期は草が生い茂る。

写真にすれば、それが逆に緑一面が広がる景観を生む。

少し歩くだけでも汗が流れる高温の日。

例年、土用丑の日のころは気温が高い。

南北を走る村の公道を渡ってさらに東進する。

そこら辺りからは勾配がややきつくなる。

知人ら写真家は一行の先頭より撮りたいものだが、私の足は動きが悪い。

脈が異常に高くなるが病んでいる身体では足の回転も上らない。

恰好の被写体撮りに私が邪魔をしているのが申しわけない。

到着した地は溜池の井寺池。

ここから眺める景観に大和盆地が広がる。

平成19年のノグチ行事は先にカンジョに参っていた。

昭和60年に調査した『奈良県文化財調査報告書第49集 大和の野神行事(下)―奈良県教育委員会刊―』報告によれば、カンジョに行って供えてから、再びジャや御供を抱えて井寺池に行く行程であった。

また、平成6年の行事調査記録を掲載していた『桜井風土記』も同じ行程であることから、最近になって行く順を替えたと思われるが、ここに一枚の史料がある。

記事はミニコミ誌のようだが確認はとれない。

出典はどこなのか不明であるが、その記事中に「オーサカキング」開催を伝える記事であった。

「オーサカキング」の開催期間は平成16年から平成20年まで。

記事は平成19年に拝見した。

行事の実施日は7月18日(月)とある。

その日、曜日になる年は平成17年。

記事の内容はそれ以前の在り方である。

実施年はわからないが、文中にある行程によれば、出発してから「途中、井寺池へ寄り水門口に青竹を立てる。塚に着いて礼拝が済むと、会所に戻る・・云々」であった。

一時的にそうしたと思われる行程の記録である。

青竹に括り付けたままの形のジャを池内に立てる。

かつては池の中央にある樋まで泳いでいって立てていたが、現在は池堤の水門口辺りに立てる。

それから一旦引き上げて、ジャを操って、池水を飲ませるような恰好をつける。

長い青竹を抱えてジャを水面に漬ける。

まるで泳がせているような感じであった。

儀式が終ればジャを引きあげる。

一旦、堤に引き上げてから青竹は池に。

ジャは池堤のフエンスに立てかけて祭る。

神饌御供などを並べて、一同揃って拝礼する。

これもまた平成19年のときは見られなかった祭り方であるが、以前は當家ら対象年齢の男子だっただけに簡略されていたのかもしれない。

今年の祈念に井寺池の御供並びを一枚。

當家の男子が道中ずっと吹いてきた法螺貝も並べた。

右手に立てた青竹の葉が見えるだろうか。

拝礼を済ませたら今度はカンジョに向かう。

池堤から下ってきた一行を迎える二人。

一人は男子の祖父である。

長老は登り切れなかったようで、木陰に身を寄せて待っていた。

井寺池より下った地にあるカンジョが野口の神さん。

一角に大樹が植わっている地は私有地。

大樹は通称アオキと呼ばれている常緑小高木のハイノキ(灰の木)であるが、『桜井風土記』の記述ではセンダン(栴檀)の大木であった。

センダンであれば6月に咲く淡紫色五弁の花や葉の姿ですぐわかる。

この日に拝見した大木に花(白い花らしい)はなかったが、葉の形から推定してもセンダンでないように思える。

ただ、この大木の右手に植生する樹の葉がセンダンにとても似ている。

もしかとすれば見誤っている可能性もある。

ジャを大樹から突き出る太い分かれの枝に吊るすような形式で架けた。

大樹の下に神饌御供を並べて、一同は揃って拝礼。

村の五穀豊穣や息災円満を祈願して終えた。

昔はこの祭礼を終えてから井寺池に行った。

中央の樋に青竹を立てるには水浴を伴う。

史料に書いてあったような池底の大岩に潜ることもないが、こうして16歳の若者の行事は無事に終えた。

これより社務所に戻って直会をはじめる。

注文していた膳を囲んで両親ともども若者を祝う直会である。

道端で待っていた長老らが17歳だったころのノグチ行事。

直会の場で酒を飲んでいた。

ノグチ行事は大人入りの儀式でもあった。

水中深く潜るのも大人入りの儀式であったろう。

長老らが体験したときのヤド家は當家。

座敷で料理膳をよばれて酒を飲む。

家で夜遅くまで飲んでいてベロベロに酔っていたにも関わらず、勢いで長谷寺詣りに出かけた。

周りの人から「今日からはオトナやど」と云われたそうだ。

直会ではないが、この日の當家の母親の話しによれば、嫁さんを貰った家が主催の食事でイロゴハンの摂待があったそうだ。

およそ20年前まではしていたという箸中の嫁入り接待であろう。

ところでカンジョ場である。

その地を雑賀耕三郎さんは「神上」であると話していた。

「神上」は小字名であろう、と思って奈良女子大が製作した小字データベースに、その小字名があるのか探してみた。

確かに小字「神上」はあった。

あるにはあったが、なんとなくおかしい地。

ジャ(若しくはムカデ)を供えたその地とは場所が違う。

小字データベースでの「神上」は纒向川のすぐ傍なのだ。

そこから下に視線を下ろせば、あれぇ、である。

細い道の先にあったその小字名は「神木」。

まさにノガミの木が植わる地である。

「神木」の読みは「かみき」なのか、それとも「しんぼく」であるのか、わからないが、その小字神木がカンジョ場であった。

調べた小字データベース地図をキャプチャ化したので公開しておくが、私の知る範囲の勧請綱掛けは川切りである。

現在の小字名にある「神上」は纒向川のすぐそばの南の地である。

名残が小字名にあると推定とするならば、そこがカンジョウの地であろう。

昭和14年調査の『和州祭礼記』に野神祭・神縄祭と記しているらしいカンジョである。

もう一つ、気にかかる点がある。

『大和の野神行事(下)』の記述に「『奈良県磯城郡誌』(大正四年刊)第9章町村“織田村箸中”の項に“神上古墳 官有芝地にして四、五十年前迄は老杉一樹あり、八王子塚にある大杉と相対して大綱を掛くるの旧式あり、其神上の称あるは貴人を埋葬せる上なるに困り、又其綱を掛くるはこれを潰ささらんが爲なりと言ふ”。“八王子古墳 面積六歩、芝地にして神上古墳と相対し、蓋し八王神の転訛ならん”とあり、神上古墳の神上は箸中字神上(かんじょう)に因むものと考えられる。八王子古墳の位置は現在不明である」とある。

気になる神上古墳である。

参照したのは、桜井市教育委員会が平成27年3月に発刊した『

茅原大墓古墳発掘調査報告書』である。

その記事中に「神上塚古墳」の所在地が記されている。その地は小字「神上」でもなく、「神木」でもないJR桜井線の東際。

踏切より北にすぐの地は国津神社より西側である。

一般的に小字名を古墳名とする場合があるのだが、

ノグチのカンジョ場と“神上”の関係性がわからなくなってきた。

ブログ・ちょっと寄り道第2回「

箸中のノグチサン」がある。

箸中のノグチに関して多くの人がネットで紹介しているのか探してみた。

ほとんどは問題のない記述で安心したが、これはとんでもないと思った

ブログがある。

ご本人は懸命に調べたのであろうと思うが、誤りというか、何十年も衰退して消滅した事項まで揚げている。

このブログに27人もの読者がついているが、その過ちに気がつくことはないだろう。

一つは下永のキョウの日程である。

第三日曜とあるが第一である。

二つ目の箸中のノグチは現在日曜日辺りに移っている。

三つ目はとんでもない。

安堵町を安堵村。

岡崎のウシマワリは戦前に途絶えている。

四つ目に大和郡山市上三橋を上三条と書いてある。

奈良市の三条添川の転記ミスであろうと考えられるが、上三橋は10年以上も前に中断した。

このブログ人の情報は足で稼いでいるのか、それとも史料だけに頼っているのか・・・知らないが、発信情報にえー加減さは受信した人たちに誤った認識を植え付けてしまう危険性があることに気がつかないのだろうか。

(H29. 7.16 EOS40D撮影)