宇陀市榛原・萩原玉立(とうだち)にある日蓮法華宗青龍寺を紹介する掲示板がある。

一部抜粋し補正・要約して紹介する。

「現在は日蓮法華宗に属しているが、かつては玉立山青龍寺と号する京都・真言宗御室派総本山仁和寺の末寺であった。草創の由来は明らかでないが、空海が奈良・女人高野室生寺と称される真言宗室生寺派大本山室生寺を開創する以前に留錫(りゅうしゃく ※僧が行脚中に一時他の寺院に滞在する意)した霊場として伝えられる。青龍寺域付近に堂山、大日堂、実相坊、中坊、大坊、黒坊、西坊、奥坊など、堂坊ちなむ小字名が多くあることから十二坊も存在していたと云われる。また、小字スズシ(※玉立橋東詰付近)に大門があったとも。また、香酔山腹に大日如来と刻まれた巨石もある」。

また、「永禄二年(1559)の寄進銘のある狛犬基板の裏書きに、“実相坊 大僧都良盛 青龍寺十七所権現宮” とあることや、背後の香酔山貝ケ平山の渓水が集まって、清涼の滝となる自然の霊域に龍穴社の青龍権現と習合して祈雨の修法をした真言密教の古刹があったと想定する」とあった。

青龍寺を知った経緯は、昨年の平成29年4月14日に見た水口のまつりである。

信号待ちに停まった玉立橋。

窓から眺め眼下に白いものが見えた。

車を移動し、近くまで寄ってみてわかった護符である。

竹の棒に挟んで立てていたその場は苗代。

豊作を願う印に違いないが、護符の文字は今まで見たことのない書であた。

すぐ近くにおられた婦人Hさんが立てたという護符は、玉立地区にある青龍寺で行われたときに授かったもの。

1月3日に行われた「難除(なんじょ)」の行事は村の初祈祷であろう。

他にもしていないだろうかと思って付近を探してみたら見つかった。

苗代に立ててあった護符に文字がある。

見えた範囲でわかった文字は「南無」に「大日」、「二聖」、「雨」だった。

初祈祷、或いはオコナイ。

正月初めに行われる修正会は、これまで数々の事例を見てきた。

奈良県内の事例だけでも70カ地域がある。

うち、44地域に見られた「ランジョー」所作。

充てる漢字は一般的に乱声であるが、稀に、発声が訛ったケースもある。

玉立の場合は「難除(なんじょ)」である。

一年のはじめに祈祷して難を除け、村は平安、五穀豊穣を祈るのである。

同じく初祈祷を「難除」と称していた地域に宇陀市榛原戒場(かいば)・戒長寺がある。

2日後にも再訪した玉立。

曽爾村小長尾の行事取材に同行していた写真家Kさんに水口まつりの様相を見ていただきたく再訪した。

映像は平成29年4月14日に撮らせてもらった特徴のある祭り方をしていた水口まつり。

その日に出会ったKさんはランジョー叩きに使う道具はフジの木だと教えてもらった。

行事日、時間も教えてもらったが、青龍寺は不在。

取材許可は当日に伺ってからお願いするしかないと思って場を離れた。

それから9カ月後の平成30年1月3日。

青龍寺境内には大勢の人たちがおられた。

取材許可を求めた住職は、一度お会いしていた。

場所は宇陀市榛原の長峯。

平成27年1月3日に行われた長峯長安院の修正会の場であった。

長峯も同じ日に村の初祈祷。

午前中が長峯で午後は在所玉立の青龍寺。

長峯でお会いしたときにご挨拶をさせてもらっていたことを思い出した。

到着したときは護符揃え作業の真っ最中だった。

手際よく作業をされていたことだろう。

竹に挟んだ護符に長い木の棒もある。

長さはおよそ3m。

木肌を削って奇麗にしたハゼウルシの先は二つ割り。

そこにも護符を挟むという。

現在は竹になっているが、10年ほど前まではこれもまたハゼウルシの木であった。

竹に切り替えたのは自生するハゼウルシが減ってしまったことによる。

山地を探してみたが見つからなかったのだ。

玉立は24戸の集落。

この日の難除に参列する村人は22人。

子どもたちも村行事にやってきた正月3日である。

ハゼウルシに花が咲いて実になる。

たわわに稔るハゼウルシの実は葡萄のような房状になる。

稔りの姿はまさに豊穣。

村の五穀豊穣も願う難除に相応しい植物であるが、自生の姿が見つからないと竹に換えたという。

護符の枚数は村の戸数。

その数が毎年に要るハゼウルシ。

採取し易い竹に切り替える他所事例はままある。

祈祷するこれらの祭具はどうされるのか。

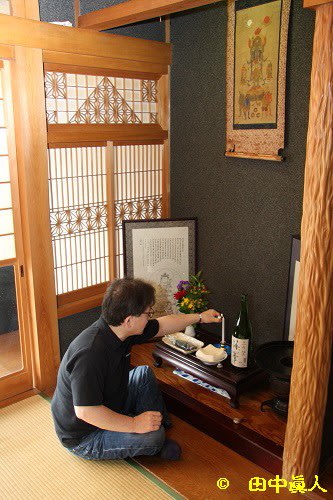

みなが座る本堂に、である。

崩れないように藁紐で縛ったこれら纏めて突き出す。

住職が祈祷されているときに発声される「ナンジョー」。

それに合わせて突き出す。

その際にバン、バン、バシ、バシ・・と木の棒でお堂の床に据えた厚みのある一木の長板を打ち続ける。

その際には太鼓も打ち鳴らすと所作を交えて作法を話してくださる。

行事が始まるまで少しの時間がある。

お願いして護符を拝見させていただいた。

立ち位置はここでという所作位置。後方にビデオ撮りのカメラマンが準備を整えていた。

本日は、特定非営利活動法人の「メディアネット宇陀」の取材クルーも取材される。

被らないようにしたいが、本堂内では立ち位置が難しい。なんとかしたいが、カメラに収めたいのはどちらも同じ。

立ち位置を決めてそこから動かずに撮るしかない。

さて、護符の文字である。

一般的な修正会、オコナイに見られる護符は、右から「牛玉 寺院名 寶印」である。

寺から神社行事に移っている地域では「牛玉 神社名 寶印」。

ところが、ここ萩原玉立・日蓮法華宗青龍寺の難除の護符は「風雨和順 二聖 大日天王 南無多寶如来 南無妙法蓮華日蓮 南無釈迦牟尼仏 大日天王 二天 五穀成就」であった。

流れるように書かれた梵字の意味は聞きそびれた。

昨年の平成29年4月14日に見た水口のまつりの護符の文字は「南無」、「大日」、「二聖」、「雨」。

いずれも判読した通り。

すべての文字がわかってほっとする。

ちなみに「二聖」とは、薬王(やくおう)菩薩・勇施(ゆせ若しくはゆうぜい)菩薩。

「二天」は毘沙門天王・持国天王。

時間はまだある。本堂を出てわかったお堂周りに立てかけた木の棒。

これすべてがフジの木だという。

「ランジョー」所作の際に厚みのある長板を叩くフジの木の棒である。

鳴り物は太鼓だけでなく貝吹きもある。

太鼓に貝にフジの木叩きが揃えば、周囲の何もかもが聞こえなくなるほど煩くなる。

柔らかいから叩けば叩くほどにボロボロになるというフジの木はめいめいそれぞれが持ち込んで並べた。

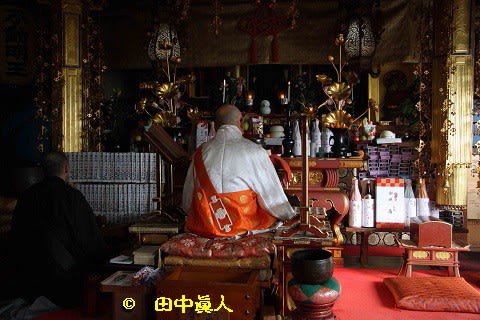

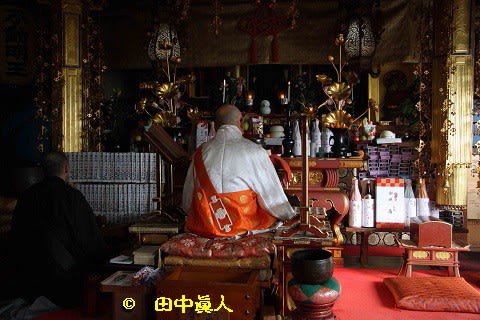

やがて始まった難除祈祷。

住職に副住職は内陣。

その横に太鼓打ちと貝吹きが就く。

反対側に護符持ち(※当屋らしい)も就く。

お堂の扉側に座った村人たち。

持ってきたフジの木は、中央に据えた厚みのある長板に置く。

僧侶がいつ発声されても所作できるように据えた。

読経されている間は、本尊の日蓮上人像に向いていたが、そろそろ動きがあると察した数人は前向きに身を構えた。

うち村人の一人は護符持ちに囁いた。

そろそろ出番であると伝えたようだ。

中腰に立ちかけたそのときだ。

住職が発声した「ナンジョー」。

束にした竹護符にハゼウルシ護符ともに天井に向けて突き出すようにした。

それとともに叩きまくる村人たち。

その音、ガタガタガタガタ・・・・連打。

けたたましい叩き音に耳が弾けそうだ。

堂内に響き渡るランジョー所作。

およそ30秒間も続いた。

一瞬の静けさから再び読経が続いた。

けたたましさにさすがの太鼓も貝吹きの音も聞こえない。

近くであれば聞こえたかもしれないが、ランジョー所作の位置ではまったく聞こえない。

それほど激しい音である。

音を立てて所作するランジョー。

激しく音を立てるほど村から疫病を追い出す意味がある。

県内事例のすべてがそうであるが、音の大小は実にさまざまである。

それから2分少々。

合図を受けてまたもや護符持ちが立ち上がった。

そして発声された「ナンジョー」。

先ほどと同様に激しく打つランジョー所作。

フジの木を大振りで叩く。

次は少し短くて20数秒間のランジョー叩き。

再びはじまった読経。

およそ2分経過したときに3回目の「ナンジョー」。

これでもか、これでもか、という感じで力強く叩き終わったら一斉に本尊側に向きを替えた。

「なんみょうほうれんげきょう なんみょうほうれんげきょう・・・」或いは「なむみょうほうれんげきょう なむみょうほうれんげきょう・・」とも聞こえるお題目に続いてご真言。

新年を迎え、慎み敬って・・・天下泰平、村内安全、家内安全・・などを祈願された。

その様子をビデオ映像で収録されたメディアネット宇陀は、後日にネットに公開しているので参照されたい。

当日の午後は快晴であったが、朝は雪が降っていた様相も収録している映像は激しく叩くランジョー所作もさることながら太鼓や貝吹きの音も奇麗に映し出している。

また、宇陀市市役所がFBで公開している動画もあるので参照されたい。

堂内は奇麗に後片付け。

厚みのある長板や座布団も仕舞う間にされていた3mのハゼウルシ。

昨年のものと入れ替える。

昨年に祈祷された護符挟みのハゼウルシは本堂の桟に架けていた。

柱から柱間に架けていたハゼウルシを下ろして、先ほど祈祷したハゼウルシに入れ替える。

柱からはみ出ている状況から長さがわかるだろう。

そろっと下ろして入れ替える。

一年間、本堂を守ってきた古い方のハゼウルシは役目を終えてとんど火に燃やされる。

焼かれる護符挟みのハゼウルシ。

いただけるならと住職にお願いしたら承諾された。

我が家に一旦預かるが、時機を見計らって奈良県立民俗博物館に寄贈したいと思っている。

と、いうのも民俗博物館に前述した榛原長峯・長安院の修正会で用いられる長いウルシのごーさん札を収蔵している。

そのごーさんと対比するのに最適な祭具では、と思えるのだが・・。

一方、祈祷された竹で挟んだ護符である。

これらは村の人たちが持ち帰る。

竹挟みの護符と先ほど叩いたボロボロになったフジの木縛る道具はフジの木の皮である。

フジの木の皮は柔らかい。

何人かがそうしていたようで本堂の回廊に置いてあった。

玉立と同じように縛る材として活用していた地域がある。

これまで拝見したことのあるオコナイをしていた地域。

奈良市旧都祁村の南之庄町とか大和郡山市小林町がそうしていた。

2地域ともお寺は真言宗。

護符も前述した「牛玉 寺院名 寶印」である。

ここ玉立もかつては真言宗派であったと推定する。

確かにそのようだと住職もそう言われる。

いつの時代かはっきりしないが玉立は真言宗から日蓮宗に宗派替えしたようである。

同じように真言宗から融通念仏宗に宗派替えした地域に天理市藤井町などがある。

祈祷を終えて住職からの新年の挨拶。

これより場を移して玉立の龍穴神社に出向く。

龍穴神社は本堂の左上に鎮座する。

鳥居を潜って石段を登った地に本殿がある青龍寺の鎮守社。

かつて干ばつがあったときだ。

前の小川に青龍寺の鐘を投げ入れて川を堰き止め、雨ごいをしていたと伝わる。

その際、松明を灯して鉦を打ちながら嵩に登ったようだ。

社殿は平成24年10月7日に造営事業(ゾーク)をされて美しくなっている。

その際に社務所も築造されたそうだ。

龍穴神社の初参拝を終えたら場を移す。

次は境内にある不動寺の初祈祷参詣。

30分ほどかけて行われた村の初祈祷行事を済ませたら直会に移られる。

場は社務所も寺の庫裏も兼ねた会所。

調理場もある。

直会に食される調理。

一つは七輪で焼くメザシ。

もう一つは鏡開きをした餅を入れたぜんざいである。

裏方に就いた人たちは配膳に忙しく動き回る。

その間に参拝される一組の家族。

小社の愛宕社や弁財天社、稲荷社に庚申さんなどに手を合わせていた。

会所の炊事場はご婦人たちが忙しい。

力を込めて切る鏡餅切り。

身体の重みも利用して切る。

大きめに切った餅は先にオーブン焼き。

焦げ目をつけてから保温のためにアルミホイルに包んで炊飯器に入れていた。

焦げ目をつけておかないとすぐに冷めるらしくそうしているという。

直会が始まってしばらくすればお代わりを注文する人もいる。

美味しいからといって次から次へと注文がくるぜんざいは村の振る舞い。

1時間ほどの初集会も兼ねた直会を済ませて解散した。

その間によばれたぜんざい。

美味しさをありがたく味わっていた。

玉立には7軒で営む庚申講があると教えてくださった。

旧暦の閏年、大の月に行われる旧暦の庚申営みは「トアゲ」と呼んでいる。

竹で作った花立にゴクダイ(御供台)。

ゴクダイは1基であるが、花立は一対作る。

トアゲに塔婆を揚げていることから、塔婆揚げ。塔を揚げるから「塔揚げ」。

略して「トアゲ」である。

奈良県内事例に「トアゲ」行事をしている地域は多い。

昔は各家で餅搗きをしていたが、現在は青龍寺で搗いているというから、トアゲのときは青龍寺の住職が念仏を唱えているようだ。

で、あれば塔婆つきも住職がしている可能性もある。

平成28年は旧暦の閏年。

6月から7月の間に日にちを決めて営みをしたというが、平成29年の間違いではないだろうか。

また、隣村の赤瀬にも庚申講があり、平成29年にしたという。

旧暦で間違いなければ、次の閏年は西暦で2020年である。

その年は新元号が定められていることだろう。

(H30. 1. 3 EOS40D撮影)

(H29. 4.14 EOS40D撮影)

一部抜粋し補正・要約して紹介する。

「現在は日蓮法華宗に属しているが、かつては玉立山青龍寺と号する京都・真言宗御室派総本山仁和寺の末寺であった。草創の由来は明らかでないが、空海が奈良・女人高野室生寺と称される真言宗室生寺派大本山室生寺を開創する以前に留錫(りゅうしゃく ※僧が行脚中に一時他の寺院に滞在する意)した霊場として伝えられる。青龍寺域付近に堂山、大日堂、実相坊、中坊、大坊、黒坊、西坊、奥坊など、堂坊ちなむ小字名が多くあることから十二坊も存在していたと云われる。また、小字スズシ(※玉立橋東詰付近)に大門があったとも。また、香酔山腹に大日如来と刻まれた巨石もある」。

また、「永禄二年(1559)の寄進銘のある狛犬基板の裏書きに、“実相坊 大僧都良盛 青龍寺十七所権現宮” とあることや、背後の香酔山貝ケ平山の渓水が集まって、清涼の滝となる自然の霊域に龍穴社の青龍権現と習合して祈雨の修法をした真言密教の古刹があったと想定する」とあった。

青龍寺を知った経緯は、昨年の平成29年4月14日に見た水口のまつりである。

信号待ちに停まった玉立橋。

窓から眺め眼下に白いものが見えた。

車を移動し、近くまで寄ってみてわかった護符である。

竹の棒に挟んで立てていたその場は苗代。

豊作を願う印に違いないが、護符の文字は今まで見たことのない書であた。

すぐ近くにおられた婦人Hさんが立てたという護符は、玉立地区にある青龍寺で行われたときに授かったもの。

1月3日に行われた「難除(なんじょ)」の行事は村の初祈祷であろう。

他にもしていないだろうかと思って付近を探してみたら見つかった。

苗代に立ててあった護符に文字がある。

見えた範囲でわかった文字は「南無」に「大日」、「二聖」、「雨」だった。

初祈祷、或いはオコナイ。

正月初めに行われる修正会は、これまで数々の事例を見てきた。

奈良県内の事例だけでも70カ地域がある。

うち、44地域に見られた「ランジョー」所作。

充てる漢字は一般的に乱声であるが、稀に、発声が訛ったケースもある。

玉立の場合は「難除(なんじょ)」である。

一年のはじめに祈祷して難を除け、村は平安、五穀豊穣を祈るのである。

同じく初祈祷を「難除」と称していた地域に宇陀市榛原戒場(かいば)・戒長寺がある。

2日後にも再訪した玉立。

曽爾村小長尾の行事取材に同行していた写真家Kさんに水口まつりの様相を見ていただきたく再訪した。

映像は平成29年4月14日に撮らせてもらった特徴のある祭り方をしていた水口まつり。

その日に出会ったKさんはランジョー叩きに使う道具はフジの木だと教えてもらった。

行事日、時間も教えてもらったが、青龍寺は不在。

取材許可は当日に伺ってからお願いするしかないと思って場を離れた。

それから9カ月後の平成30年1月3日。

青龍寺境内には大勢の人たちがおられた。

取材許可を求めた住職は、一度お会いしていた。

場所は宇陀市榛原の長峯。

平成27年1月3日に行われた長峯長安院の修正会の場であった。

長峯も同じ日に村の初祈祷。

午前中が長峯で午後は在所玉立の青龍寺。

長峯でお会いしたときにご挨拶をさせてもらっていたことを思い出した。

到着したときは護符揃え作業の真っ最中だった。

手際よく作業をされていたことだろう。

竹に挟んだ護符に長い木の棒もある。

長さはおよそ3m。

木肌を削って奇麗にしたハゼウルシの先は二つ割り。

そこにも護符を挟むという。

現在は竹になっているが、10年ほど前まではこれもまたハゼウルシの木であった。

竹に切り替えたのは自生するハゼウルシが減ってしまったことによる。

山地を探してみたが見つからなかったのだ。

玉立は24戸の集落。

この日の難除に参列する村人は22人。

子どもたちも村行事にやってきた正月3日である。

ハゼウルシに花が咲いて実になる。

たわわに稔るハゼウルシの実は葡萄のような房状になる。

稔りの姿はまさに豊穣。

村の五穀豊穣も願う難除に相応しい植物であるが、自生の姿が見つからないと竹に換えたという。

護符の枚数は村の戸数。

その数が毎年に要るハゼウルシ。

採取し易い竹に切り替える他所事例はままある。

祈祷するこれらの祭具はどうされるのか。

みなが座る本堂に、である。

崩れないように藁紐で縛ったこれら纏めて突き出す。

住職が祈祷されているときに発声される「ナンジョー」。

それに合わせて突き出す。

その際にバン、バン、バシ、バシ・・と木の棒でお堂の床に据えた厚みのある一木の長板を打ち続ける。

その際には太鼓も打ち鳴らすと所作を交えて作法を話してくださる。

行事が始まるまで少しの時間がある。

お願いして護符を拝見させていただいた。

立ち位置はここでという所作位置。後方にビデオ撮りのカメラマンが準備を整えていた。

本日は、特定非営利活動法人の「メディアネット宇陀」の取材クルーも取材される。

被らないようにしたいが、本堂内では立ち位置が難しい。なんとかしたいが、カメラに収めたいのはどちらも同じ。

立ち位置を決めてそこから動かずに撮るしかない。

さて、護符の文字である。

一般的な修正会、オコナイに見られる護符は、右から「牛玉 寺院名 寶印」である。

寺から神社行事に移っている地域では「牛玉 神社名 寶印」。

ところが、ここ萩原玉立・日蓮法華宗青龍寺の難除の護符は「風雨和順 二聖 大日天王 南無多寶如来 南無妙法蓮華日蓮 南無釈迦牟尼仏 大日天王 二天 五穀成就」であった。

流れるように書かれた梵字の意味は聞きそびれた。

昨年の平成29年4月14日に見た水口のまつりの護符の文字は「南無」、「大日」、「二聖」、「雨」。

いずれも判読した通り。

すべての文字がわかってほっとする。

ちなみに「二聖」とは、薬王(やくおう)菩薩・勇施(ゆせ若しくはゆうぜい)菩薩。

「二天」は毘沙門天王・持国天王。

時間はまだある。本堂を出てわかったお堂周りに立てかけた木の棒。

これすべてがフジの木だという。

「ランジョー」所作の際に厚みのある長板を叩くフジの木の棒である。

鳴り物は太鼓だけでなく貝吹きもある。

太鼓に貝にフジの木叩きが揃えば、周囲の何もかもが聞こえなくなるほど煩くなる。

柔らかいから叩けば叩くほどにボロボロになるというフジの木はめいめいそれぞれが持ち込んで並べた。

やがて始まった難除祈祷。

住職に副住職は内陣。

その横に太鼓打ちと貝吹きが就く。

反対側に護符持ち(※当屋らしい)も就く。

お堂の扉側に座った村人たち。

持ってきたフジの木は、中央に据えた厚みのある長板に置く。

僧侶がいつ発声されても所作できるように据えた。

読経されている間は、本尊の日蓮上人像に向いていたが、そろそろ動きがあると察した数人は前向きに身を構えた。

うち村人の一人は護符持ちに囁いた。

そろそろ出番であると伝えたようだ。

中腰に立ちかけたそのときだ。

住職が発声した「ナンジョー」。

束にした竹護符にハゼウルシ護符ともに天井に向けて突き出すようにした。

それとともに叩きまくる村人たち。

その音、ガタガタガタガタ・・・・連打。

けたたましい叩き音に耳が弾けそうだ。

堂内に響き渡るランジョー所作。

およそ30秒間も続いた。

一瞬の静けさから再び読経が続いた。

けたたましさにさすがの太鼓も貝吹きの音も聞こえない。

近くであれば聞こえたかもしれないが、ランジョー所作の位置ではまったく聞こえない。

それほど激しい音である。

音を立てて所作するランジョー。

激しく音を立てるほど村から疫病を追い出す意味がある。

県内事例のすべてがそうであるが、音の大小は実にさまざまである。

それから2分少々。

合図を受けてまたもや護符持ちが立ち上がった。

そして発声された「ナンジョー」。

先ほどと同様に激しく打つランジョー所作。

フジの木を大振りで叩く。

次は少し短くて20数秒間のランジョー叩き。

再びはじまった読経。

およそ2分経過したときに3回目の「ナンジョー」。

これでもか、これでもか、という感じで力強く叩き終わったら一斉に本尊側に向きを替えた。

「なんみょうほうれんげきょう なんみょうほうれんげきょう・・・」或いは「なむみょうほうれんげきょう なむみょうほうれんげきょう・・」とも聞こえるお題目に続いてご真言。

新年を迎え、慎み敬って・・・天下泰平、村内安全、家内安全・・などを祈願された。

その様子をビデオ映像で収録されたメディアネット宇陀は、後日にネットに公開しているので参照されたい。

当日の午後は快晴であったが、朝は雪が降っていた様相も収録している映像は激しく叩くランジョー所作もさることながら太鼓や貝吹きの音も奇麗に映し出している。

また、宇陀市市役所がFBで公開している動画もあるので参照されたい。

堂内は奇麗に後片付け。

厚みのある長板や座布団も仕舞う間にされていた3mのハゼウルシ。

昨年のものと入れ替える。

昨年に祈祷された護符挟みのハゼウルシは本堂の桟に架けていた。

柱から柱間に架けていたハゼウルシを下ろして、先ほど祈祷したハゼウルシに入れ替える。

柱からはみ出ている状況から長さがわかるだろう。

そろっと下ろして入れ替える。

一年間、本堂を守ってきた古い方のハゼウルシは役目を終えてとんど火に燃やされる。

焼かれる護符挟みのハゼウルシ。

いただけるならと住職にお願いしたら承諾された。

我が家に一旦預かるが、時機を見計らって奈良県立民俗博物館に寄贈したいと思っている。

と、いうのも民俗博物館に前述した榛原長峯・長安院の修正会で用いられる長いウルシのごーさん札を収蔵している。

そのごーさんと対比するのに最適な祭具では、と思えるのだが・・。

一方、祈祷された竹で挟んだ護符である。

これらは村の人たちが持ち帰る。

竹挟みの護符と先ほど叩いたボロボロになったフジの木縛る道具はフジの木の皮である。

フジの木の皮は柔らかい。

何人かがそうしていたようで本堂の回廊に置いてあった。

玉立と同じように縛る材として活用していた地域がある。

これまで拝見したことのあるオコナイをしていた地域。

奈良市旧都祁村の南之庄町とか大和郡山市小林町がそうしていた。

2地域ともお寺は真言宗。

護符も前述した「牛玉 寺院名 寶印」である。

ここ玉立もかつては真言宗派であったと推定する。

確かにそのようだと住職もそう言われる。

いつの時代かはっきりしないが玉立は真言宗から日蓮宗に宗派替えしたようである。

同じように真言宗から融通念仏宗に宗派替えした地域に天理市藤井町などがある。

祈祷を終えて住職からの新年の挨拶。

これより場を移して玉立の龍穴神社に出向く。

龍穴神社は本堂の左上に鎮座する。

鳥居を潜って石段を登った地に本殿がある青龍寺の鎮守社。

かつて干ばつがあったときだ。

前の小川に青龍寺の鐘を投げ入れて川を堰き止め、雨ごいをしていたと伝わる。

その際、松明を灯して鉦を打ちながら嵩に登ったようだ。

社殿は平成24年10月7日に造営事業(ゾーク)をされて美しくなっている。

その際に社務所も築造されたそうだ。

龍穴神社の初参拝を終えたら場を移す。

次は境内にある不動寺の初祈祷参詣。

30分ほどかけて行われた村の初祈祷行事を済ませたら直会に移られる。

場は社務所も寺の庫裏も兼ねた会所。

調理場もある。

直会に食される調理。

一つは七輪で焼くメザシ。

もう一つは鏡開きをした餅を入れたぜんざいである。

裏方に就いた人たちは配膳に忙しく動き回る。

その間に参拝される一組の家族。

小社の愛宕社や弁財天社、稲荷社に庚申さんなどに手を合わせていた。

会所の炊事場はご婦人たちが忙しい。

力を込めて切る鏡餅切り。

身体の重みも利用して切る。

大きめに切った餅は先にオーブン焼き。

焦げ目をつけてから保温のためにアルミホイルに包んで炊飯器に入れていた。

焦げ目をつけておかないとすぐに冷めるらしくそうしているという。

直会が始まってしばらくすればお代わりを注文する人もいる。

美味しいからといって次から次へと注文がくるぜんざいは村の振る舞い。

1時間ほどの初集会も兼ねた直会を済ませて解散した。

その間によばれたぜんざい。

美味しさをありがたく味わっていた。

玉立には7軒で営む庚申講があると教えてくださった。

旧暦の閏年、大の月に行われる旧暦の庚申営みは「トアゲ」と呼んでいる。

竹で作った花立にゴクダイ(御供台)。

ゴクダイは1基であるが、花立は一対作る。

トアゲに塔婆を揚げていることから、塔婆揚げ。塔を揚げるから「塔揚げ」。

略して「トアゲ」である。

奈良県内事例に「トアゲ」行事をしている地域は多い。

昔は各家で餅搗きをしていたが、現在は青龍寺で搗いているというから、トアゲのときは青龍寺の住職が念仏を唱えているようだ。

で、あれば塔婆つきも住職がしている可能性もある。

平成28年は旧暦の閏年。

6月から7月の間に日にちを決めて営みをしたというが、平成29年の間違いではないだろうか。

また、隣村の赤瀬にも庚申講があり、平成29年にしたという。

旧暦で間違いなければ、次の閏年は西暦で2020年である。

その年は新元号が定められていることだろう。

(H30. 1. 3 EOS40D撮影)

(H29. 4.14 EOS40D撮影)