平群町櫟原の氏子圏は向浦(むかいうら)、下庄(しもんじょ)、上垣内、中垣内、美之谷(みのたに)、椿木(つばき)の6垣内。

氏子家67戸のすべてを巡って荒神祓いをされた宮司、禰宜は本当屋家で締める。

一旦は生駒山口神社へ引き上げて再び来られる本当屋のお家。

敬用人にマジリコと呼ばれる当屋中全員が集まって御供搗きを終えたころもう一度再訪される。

本当屋家に積んであったコジュウタは13枚。

古くは昭和32年の吉日。

大数を示す枚数は昭和35年の元旦に新調したコウジブタ(※コジュウタとも)である。

コウジブタを充てる漢字は麹蓋。

造り酒屋には麹を寝かせて作る麹つくりに欠かせない道具。

餅屋は搗きたての餅を入れる。

酒造り、餅屋どころか一般家庭にも普及しているコウジブタ。

餅のとり粉を底にばらけて搗きたての餅がくっつかないようにする。

ずいぶん前のことだが、我が家にも何枚かのコウジブタがあったことをふと思いだした。

一斗2升にもなる大量な餅を搗いては、コウジブタに収める。

餅搗きの道具は杵に石臼。

セイロの蒸し器も塀内。

注連縄を張った御供搗きの場に準備した。

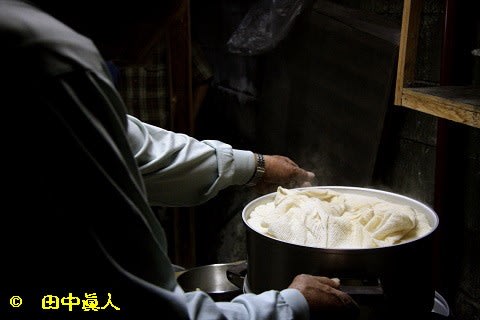

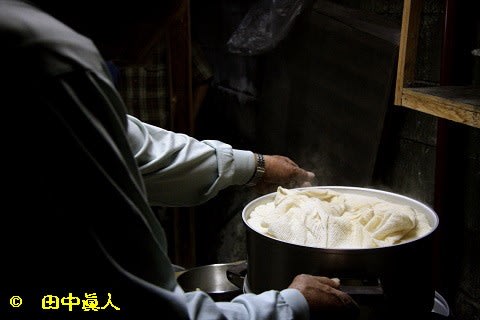

一臼目の糯米が蒸しあがった。

立ち昇る湯気ができたと云っているようだ。

餅搗きをする当屋中は本当屋、敬用人が櫟原川で禊ぎをして清めた小石を1個ずつズボンのポケットに忍ばせる。

穢れのない清めの身になって餅を搗く。

餅は神さんに供えるものもあれば、餅搗きを終えた当屋中がよばれるアンコロモチもある。

ちなみに餅取りをする量に対して餅米の配分も計算に入れておかねばならない。

今回の糯米は一斗2升。

餅取りの内訳は鏡餅、丸モチ、コモチ、フトコロモチ、アンコロモチなどなど。

分量を決めて研いだ糯米を蒸す。

セイロ用の蒸し布巾は綿のさらし布。

網目が粗いのは蒸しあがりにかかる時間を短縮する。

蒸し揚がったら石臼で御供搗き。

先にすべき作業は杵で潰してこねこね。

体重をかけてこねる際は腰に力をこめて。

きちんと潰したらぺったん、ぺったん。

振り下ろす杵の力を借りて餅を搗く。

ぬるま湯に手を浸けた合いの手。

搗くと同時に手を出して餅を反す。

反す際に掴んだ餅を中心に寄せるように。

一気に反す合いの手はさっと除ける。

そのときに杵が・・。

慣れた腰つきの杵遣い。

呼吸を合わせてぺったん、ぺったん。

搗き具合を見計らって搗いた餅をひっくり反す。

裏がえしたところでぺったん、ぺったん。

搗きあがった餅は用意しておいたコウジブタに落として屋内に。

搗いた餅は熱い。

火傷しそうなくらいに熱っちっち。

急いで餅切り機械に投入する。

ハンドル廻して適度なところで刃を下げて餅切り。

コモチの重さは425g。

そうしないとコモチの量がはけない。

多くはならないように計算していた本当屋。

425gずつになるように刃を下げる。

一方、搗き始めに搗いた鏡餅はもっと大きい。

特大の鏡餅に1/4程度の大きさの鏡餅も本当屋が計算された量で作っていく。

その数、本社に供える鏡餅は四つ。

小社に供えるやや大きめの丸餅は22個だった。

搗き手は体力が要る餅搗き。

何人かが交替して搗いていた。

肝心な分の餅を搗き終えたら当屋中が口にするアンコロモチ。

そらぁ、こんなけ餅が伸びるくらいだから美味いぞと笑顔が毀れる。

アンコロモチの餡は市販の餡。

そのままの状態で搗きたての餅に塗してみたが上手くできない。

不揃いになるくらいに難義もしたが、味は抜群に美味かったようだ。

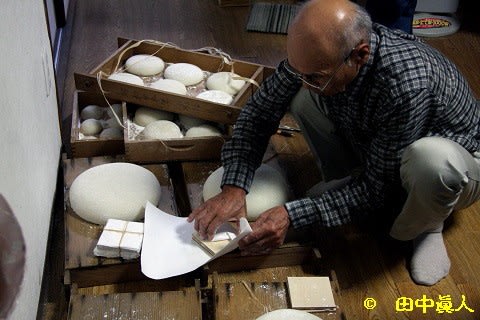

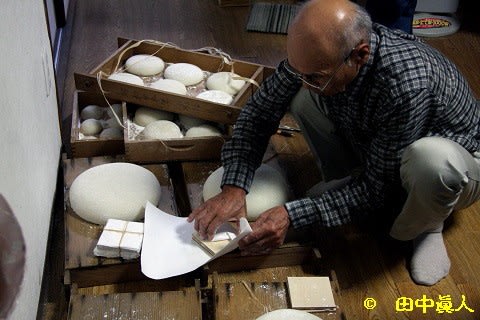

一方、できあがった餅のうち還幸祭の際に本社に供えるフトコロモチは正方形の板で挟んで調える。

一枚の板に4個×4個の16個を並べる。

1個の大きさはコモチでもない。

もっと小さい餅。

指で摘まんだ千切り餅である。

それを正方形の一枚板に並べて、もう一枚で蓋をする。

2枚重ねても薄いものである。

半紙で包んで麻緒で括る。

これをもう一枚作る本当屋の懐に忍ばせるフトコロモチ。

本当屋家で過ごした神さんが生駒山口神社へお戻りになられる際に、その名の通り懐に入れて参拝する。

持ち帰ったフトコロモチはお腹痛が治るというご利益があると伝わる。

一方、敬用人もフトコロモチを忍ばせるが数は本当屋より4っつ少ない12個。

これも同じように板で挟んで半紙包み。

麻緒で括ったフトコロモチは敬用人も2枚。

こうして明日の還幸祭に供える御供搗きを終えた。

次に調えるのは男神さんと女神さんが遷られる御幣の心棒。

御幣作りである。

反物一枚の晒布で幣に巻き付ける。

上部の60cm~70cmを空けて麻緒で括る。

巻き終わったところで挟みで切断して調整する。

宮司と禰宜は作ったキリヌサを均等に分けて半紙にのせる。

それに洗米と塩を落として半紙を捻る。

崩れないように包みこんで、口の部分を麻緒で括る。

これは明日の還幸祭のとき、本殿に御幣を納めるときに破って撒くそうだ。

床の間に調えた男神さん(左)と女神さん(右)が遷られる依り代の御幣を立てる。

両脇に提灯も立ててお供えをする。

お供えも並べる床の間にコモクサ(菰草)で編んだ御座(ござ)を敷き詰めている。

御供をのせるイタゼンは5枚。

中央にお神酒、洗米、塩。盛ったカマス、牛蒡、高野豆腐、人参、林檎も供える。

ローロクに火を灯して始めるイワイコミの神事。

はじめに宮司は手水に清める。

そして本当屋は屋内外すべての灯りを消した。

これより始まる見てはならない神遷しの神事だけに場から離れる。

音をたてずにそろりと屋外に出た。

耳を澄ませて、庭に設えたオハキの榊から御幣に遷る「イワイコミ」と呼ばれる神事に立ち会わせてもらったが、息を殺して音も立てずに、である。

暗闇の中、一本の榊に宿っていた男神さん、女神さんは、それぞれの御幣に宿られる。

神遷しの神事を終えて一息つく。神職も揃ってアンツケモチをよばれた。

遷し神事の間、床の間のある部屋の扉は開放したのだろうか。

手を合わせてお礼を伝える。

この日も本当屋のご厚意で慰労の場を設けられた。

ありがたくも私にも声をかけていただいたが、ここは遠慮、と伝えたが、食事の用意をしているという。

お気持ちはいただいたが、家の事情もあって場を離れようとすれば・・・。

ありがたくもいただいたご馳走は自宅で会食。

逆にお世話になった本当屋のTご夫妻に、この場を借りて御礼申し上げます。

(H29.10.12 EOS40D撮影)

(H29.10.12 SB932SH撮影)

氏子家67戸のすべてを巡って荒神祓いをされた宮司、禰宜は本当屋家で締める。

一旦は生駒山口神社へ引き上げて再び来られる本当屋のお家。

敬用人にマジリコと呼ばれる当屋中全員が集まって御供搗きを終えたころもう一度再訪される。

本当屋家に積んであったコジュウタは13枚。

古くは昭和32年の吉日。

大数を示す枚数は昭和35年の元旦に新調したコウジブタ(※コジュウタとも)である。

コウジブタを充てる漢字は麹蓋。

造り酒屋には麹を寝かせて作る麹つくりに欠かせない道具。

餅屋は搗きたての餅を入れる。

酒造り、餅屋どころか一般家庭にも普及しているコウジブタ。

餅のとり粉を底にばらけて搗きたての餅がくっつかないようにする。

ずいぶん前のことだが、我が家にも何枚かのコウジブタがあったことをふと思いだした。

一斗2升にもなる大量な餅を搗いては、コウジブタに収める。

餅搗きの道具は杵に石臼。

セイロの蒸し器も塀内。

注連縄を張った御供搗きの場に準備した。

一臼目の糯米が蒸しあがった。

立ち昇る湯気ができたと云っているようだ。

餅搗きをする当屋中は本当屋、敬用人が櫟原川で禊ぎをして清めた小石を1個ずつズボンのポケットに忍ばせる。

穢れのない清めの身になって餅を搗く。

餅は神さんに供えるものもあれば、餅搗きを終えた当屋中がよばれるアンコロモチもある。

ちなみに餅取りをする量に対して餅米の配分も計算に入れておかねばならない。

今回の糯米は一斗2升。

餅取りの内訳は鏡餅、丸モチ、コモチ、フトコロモチ、アンコロモチなどなど。

分量を決めて研いだ糯米を蒸す。

セイロ用の蒸し布巾は綿のさらし布。

網目が粗いのは蒸しあがりにかかる時間を短縮する。

蒸し揚がったら石臼で御供搗き。

先にすべき作業は杵で潰してこねこね。

体重をかけてこねる際は腰に力をこめて。

きちんと潰したらぺったん、ぺったん。

振り下ろす杵の力を借りて餅を搗く。

ぬるま湯に手を浸けた合いの手。

搗くと同時に手を出して餅を反す。

反す際に掴んだ餅を中心に寄せるように。

一気に反す合いの手はさっと除ける。

そのときに杵が・・。

慣れた腰つきの杵遣い。

呼吸を合わせてぺったん、ぺったん。

搗き具合を見計らって搗いた餅をひっくり反す。

裏がえしたところでぺったん、ぺったん。

搗きあがった餅は用意しておいたコウジブタに落として屋内に。

搗いた餅は熱い。

火傷しそうなくらいに熱っちっち。

急いで餅切り機械に投入する。

ハンドル廻して適度なところで刃を下げて餅切り。

コモチの重さは425g。

そうしないとコモチの量がはけない。

多くはならないように計算していた本当屋。

425gずつになるように刃を下げる。

一方、搗き始めに搗いた鏡餅はもっと大きい。

特大の鏡餅に1/4程度の大きさの鏡餅も本当屋が計算された量で作っていく。

その数、本社に供える鏡餅は四つ。

小社に供えるやや大きめの丸餅は22個だった。

搗き手は体力が要る餅搗き。

何人かが交替して搗いていた。

肝心な分の餅を搗き終えたら当屋中が口にするアンコロモチ。

そらぁ、こんなけ餅が伸びるくらいだから美味いぞと笑顔が毀れる。

アンコロモチの餡は市販の餡。

そのままの状態で搗きたての餅に塗してみたが上手くできない。

不揃いになるくらいに難義もしたが、味は抜群に美味かったようだ。

一方、できあがった餅のうち還幸祭の際に本社に供えるフトコロモチは正方形の板で挟んで調える。

一枚の板に4個×4個の16個を並べる。

1個の大きさはコモチでもない。

もっと小さい餅。

指で摘まんだ千切り餅である。

それを正方形の一枚板に並べて、もう一枚で蓋をする。

2枚重ねても薄いものである。

半紙で包んで麻緒で括る。

これをもう一枚作る本当屋の懐に忍ばせるフトコロモチ。

本当屋家で過ごした神さんが生駒山口神社へお戻りになられる際に、その名の通り懐に入れて参拝する。

持ち帰ったフトコロモチはお腹痛が治るというご利益があると伝わる。

一方、敬用人もフトコロモチを忍ばせるが数は本当屋より4っつ少ない12個。

これも同じように板で挟んで半紙包み。

麻緒で括ったフトコロモチは敬用人も2枚。

こうして明日の還幸祭に供える御供搗きを終えた。

次に調えるのは男神さんと女神さんが遷られる御幣の心棒。

御幣作りである。

反物一枚の晒布で幣に巻き付ける。

上部の60cm~70cmを空けて麻緒で括る。

巻き終わったところで挟みで切断して調整する。

宮司と禰宜は作ったキリヌサを均等に分けて半紙にのせる。

それに洗米と塩を落として半紙を捻る。

崩れないように包みこんで、口の部分を麻緒で括る。

これは明日の還幸祭のとき、本殿に御幣を納めるときに破って撒くそうだ。

床の間に調えた男神さん(左)と女神さん(右)が遷られる依り代の御幣を立てる。

両脇に提灯も立ててお供えをする。

お供えも並べる床の間にコモクサ(菰草)で編んだ御座(ござ)を敷き詰めている。

御供をのせるイタゼンは5枚。

中央にお神酒、洗米、塩。盛ったカマス、牛蒡、高野豆腐、人参、林檎も供える。

ローロクに火を灯して始めるイワイコミの神事。

はじめに宮司は手水に清める。

そして本当屋は屋内外すべての灯りを消した。

これより始まる見てはならない神遷しの神事だけに場から離れる。

音をたてずにそろりと屋外に出た。

耳を澄ませて、庭に設えたオハキの榊から御幣に遷る「イワイコミ」と呼ばれる神事に立ち会わせてもらったが、息を殺して音も立てずに、である。

暗闇の中、一本の榊に宿っていた男神さん、女神さんは、それぞれの御幣に宿られる。

神遷しの神事を終えて一息つく。神職も揃ってアンツケモチをよばれた。

遷し神事の間、床の間のある部屋の扉は開放したのだろうか。

手を合わせてお礼を伝える。

この日も本当屋のご厚意で慰労の場を設けられた。

ありがたくも私にも声をかけていただいたが、ここは遠慮、と伝えたが、食事の用意をしているという。

お気持ちはいただいたが、家の事情もあって場を離れようとすれば・・・。

ありがたくもいただいたご馳走は自宅で会食。

逆にお世話になった本当屋のTご夫妻に、この場を借りて御礼申し上げます。

(H29.10.12 EOS40D撮影)

(H29.10.12 SB932SH撮影)