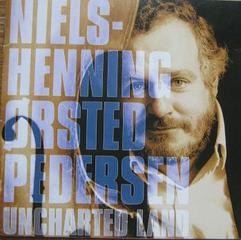

ニールス・ペデルウセンの古いアルバムを聴きなおしていたら、アレッと思ったことが有りました。

1992年のアルバムでペデルセンがガルバレイクやペトルチアーニ、などを入れて大きな楽想で作ったアルバムです。

久しぶりに見ると、なんとプロデユースはスティーブ・スワロー、スワロー自身も参加している曲があるのです、ちょっと驚きました。

1曲目、vocal GroupのArs Novaとガルバレイクが一緒になった演奏で、ガルバレイクのグレゴリオ聖歌を演奏するアルバムにつながる感じです。

2曲目Sos Fengerの声が美しい、スワローの5弦エレベが浮遊する曲、ペデルソンのアコベと両方楽しめます。

3曲目はゆったりしたピアノとのデュオ、ペデルセンの一番好きな部分です。

4曲目が1曲目と同じメンバーの18分になるトラッドをガルバレイクがアレンジした曲、どちらかというとガルバレイクのアルバムに入っている曲。

北欧の白夜の時間の流れのような感じです。パーカションのMarilyn Mazurはいつ聴いても面白いと思います。ここでのペデルセンのベースソロはエレベのラインに似ています。

5曲目と6曲目はペトルチアーニとのデュオ、そういえば、発掘みたいな形で今年でた1994年のコペンハーゲンのライブアルバムが怪しかったのですが、その2年近く前にこのデュオ演奏があったのですね。録音もいいし、こちらのほうが質は高い、そして曲目“A Nightingale Sang In Berkeley Square ”と“Someday My Prince Will Come”素晴らしい演奏です。

http://blog.goo.ne.jp/monakasm/d/20090205

6曲目は4曲目と同じトラッドをガルバレイクがアレンジ北欧の祭り音楽的演奏。

7曲目、8曲目がプロデューサーでもあるS・スワローとのデュオ、スワローがペデルセンのファンだということが解るような、ペデルセンのベースソロのあと、ペデルセンのウォーキングっをバックにスワローのエレベが気持ちよさそうにソロをとります。8曲目は2曲目と同じ曲、この組み合わせもユニークで面白かった。

最後はガルバレイクグループの曲で、アルバムとしてはとてもトータル感が出ていて、味がある一枚です。

UNCHARTED LAND / Niels-Henning Ørsted Pedersen

Niels-Henning Ørsted Pedersen : acoustic bass

Jan Garbarek : tenor saxophone, soprano saxophone

keyboard programming

Steve Swallow : electric 5-string bass

Michel Petrucciani : piano

Mehmet Ozan : acoustic guitar

Marilyn Mazur : percussion

Søs Fenger : vocal

Ole Kock Hansen : piao

Vocal Group "Ars Nova" : voices

conductor: Bo Holten

soprano: Bente Vist(solo on 1,4,7), Helle Petersen, Hilde Ramnefjell

alto: Tine Jarl, Mette Greiffenberg, Ulla Munch

tenor: Ivan Hansen, Palle Jensen, Villy Nielsen

bass: Johan Reuter, Hans Henrik Råholt, Claus Hansen

Produced by Steve Swallow

Co-Producers: Niels-Henning Ørsted Pedersen and Niels Christen

1. Moving Pictures [Jan Garbarek]

2. Uncharted Land (Vocal) [Niels-Henning Ørsted Pedersen, Liza Freeman]

3. Natten Er Så Stille [Weyse]

4. Nordavind [trad. / arr. Jan Garbarek]

5. A Nightingale Sang In Berkeley Square [Manning Sherwin]

6. Someday My Prince Will Come [Frank Churchill]

7. Joron [trad. / arr. Jan Garbarek]

8. Too Many Names [Steve Swallow]

9. Uncharted Land (Instrumental) [Niels-Henning Ørsted Pedersen]

10. Blank Space [Jan Garbarek]