■エド・マクベイン「魔術」井上一夫訳 (ハヤカワ・ミステリ文庫 1995年刊)原作は第40巻「魔術」 (Tricks) 1988年刊

前回引用した池上冬樹さんの解説を、もう一度引用させていただこう。

《「魔術」は、プロット、人物描写、ストーリーテリング、文章、会話などあらゆる点で傑出しており、だれがどんなときに読んでも楽しめることうけあいのエンターテインメントである。ミステリがエンターテインメントとイコールで語られるいま、海外ミステリの、そして海外エンターテインメントの水準の高さを如実に示す傑作なのだ。さあ読め! 読め! 読め!》(400ページ)

読み了えたいまとなって、やっぱり褒めすぎであったといわざるをえない。それはどこに原因があるのか、単に好悪の問題なのか(´・ω・)?

わたしにいわせれば、平均点のエド・マクベインである。「魔術」が、56作の“87分署シリーズ”のうちで、とりわけ傑出しているわけではない。ストーリーテリングのツイスト感覚は天性のものであろう。モジュラー型のミステリなので、プロットは錯綜し、いくかの事件が同時並行的に展開する。

主役となる刑事は存在しない。あるいは作品ごとに主役が入れ替わるが、本編「魔術」にはメインとなる刑事は存在しない。

スティーブ・キャレラ

アーサー・ブラウン

バート・クリング

リチャード・ジェネロ

アンディ・パーカー

アイリーン・バーク

これら87分署の出演者たちが、それぞれ事件の担当者となって活躍。ユーモアもあるし、シニシズムがある。攻撃的であったり、自虐的であったりと、こまかくエピソードが積み重ねられていく。いつもの87分署シリーズである。

《この小説に現れる都市は架空のものである。

登場人物も場所もすべて虚構である。

ただし警察活動は実際の捜査方法に基づいている。》

この但し書きが、すべての作品の冒頭に付せられているのは、一冊でも読んだ人なら知っているだろう。

きわめて写実的であり、モジュラー型の警察小説の王道をいっている。しかし、うっかりしていると、プロットとプロットのあいだの谷間に落ち込んで、迷子になったりする。

「う、うーん? これは何のこっちゃ」

「魔術」では、わたしは3度ばかり綱を踏み外し、ストーリーの本筋がわからなくなった(;^ω^)

アイリーン・バークの捜査活動がとくにわかりにくく、他のプロットとの関連が、最後まで理解できなかった。

《10月31日、ハロウィーンの夜。マスクをつけ、歓声とともに酒屋に駆けこんできた子供たちは、かん高い声をそろえていった。「ごちそうしないといたずらするぞ!」そして、ひとりが有無を言わさず、手にした拳銃で店主を射殺した。キャレラとマイヤーがこの奇怪な酒屋強盗事件の現場に駆けつけた頃、ホースは、マジックの実演のあとで、小道具を道に放り出したまま突然姿を消した奇術師の夫を捜してほしいという女の訴えを聞いていた。折しも、ジェネロがレストランの裏で人間の胴体を見つけ、それを皮切りに、市内の各所でバラバラ死体の一部がつぎつぎと発見された。奇術師の失踪とこの血腥い死体とは、何かつながりがあるのか?また、一晩のうちに何軒も酒屋を襲い店主を撃ち殺す子供たちの正体は?ハロウィーンに湧く街で、87分署の刑事たちを幻惑するかのように起る数々の怪事件!期待のシリーズ最新作。》BOOKデータベースより

87分署シリーズの平均点が高いため、凡作であっても、普通の警察小説の水準はクリアしている。マクベインにはいわゆる大作、代表作がないといえる。「魔術」は翻訳で読むかぎり、残念ながら凡作の部類に入る。

しかし、警官たちは、本編においても十分個性的で、へらず口をたたいたりしながらも大都市の片隅で生きいきと仕事に励んでいる。

《パーカーはひげを剃って刑事部屋にもどり、刑事たちがうまく片をつけた事件の書類綴りが全部はいっているキャビネットをひっかきまわしていた。警察の仕事では、解決などということはない。事件は解決したのではなく、片づけたのだ。さもなければ、未決のままということで、つまり犯人がすでにブエノス・アイレスかノームかアラスカに行ってしまって手が届かないということだ。未決書類は警察の捜査の墓場なのだ。》(31ページ)

ヒーローはひとりじゃない。名目上のボスはいることはいるが、その人物が、そのまま作品の主役とはならない。そこが87分署シリーズの真面目、おもしろさなのだ。笑いがいたるところにばらまいてある。どちらかといえばウエットな日本の時代小説と比べ、ずいぶんドライな仕上がりで、そこがスピード感、疾走感につながる。

アメリカは人種の坩堝なので、群像劇をつくるにはうってつけだし、使われる道具つまり作者の手法が鋭利であればあるだけ、陰影くっきりのリアリティが生まれる。

隣人、すなわち“他者”との距離は大きく、仕事でも私生活でも、立ち止まっていては、すぐに流されてしまう。

20世紀の大都市ニューヨーク、それが彼らすべてを包み込む、もう一つの主役である。

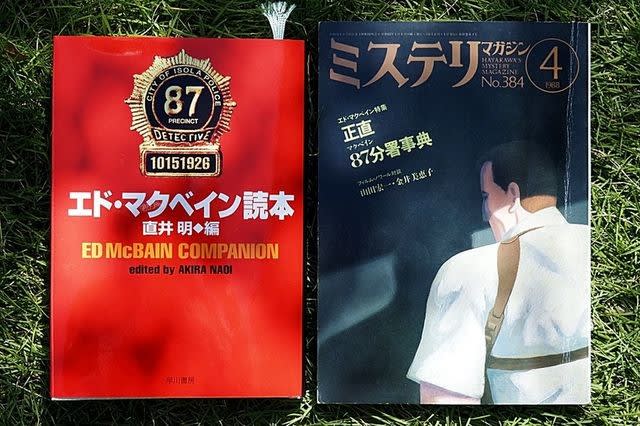

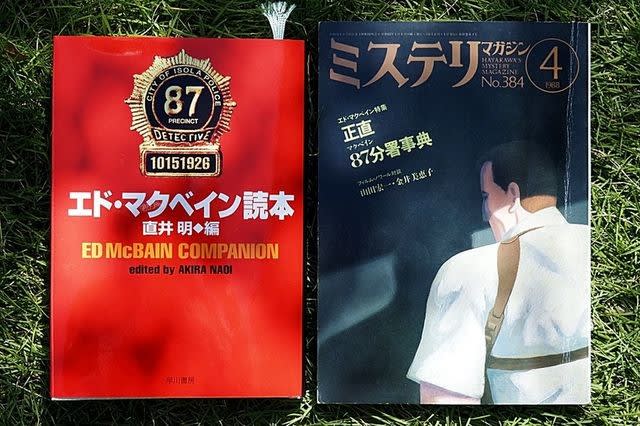

(「エド・マクベイン読本」直井明編著 「ミステリマガジン」87分署事典)

評価:☆☆☆

前回引用した池上冬樹さんの解説を、もう一度引用させていただこう。

《「魔術」は、プロット、人物描写、ストーリーテリング、文章、会話などあらゆる点で傑出しており、だれがどんなときに読んでも楽しめることうけあいのエンターテインメントである。ミステリがエンターテインメントとイコールで語られるいま、海外ミステリの、そして海外エンターテインメントの水準の高さを如実に示す傑作なのだ。さあ読め! 読め! 読め!》(400ページ)

読み了えたいまとなって、やっぱり褒めすぎであったといわざるをえない。それはどこに原因があるのか、単に好悪の問題なのか(´・ω・)?

わたしにいわせれば、平均点のエド・マクベインである。「魔術」が、56作の“87分署シリーズ”のうちで、とりわけ傑出しているわけではない。ストーリーテリングのツイスト感覚は天性のものであろう。モジュラー型のミステリなので、プロットは錯綜し、いくかの事件が同時並行的に展開する。

主役となる刑事は存在しない。あるいは作品ごとに主役が入れ替わるが、本編「魔術」にはメインとなる刑事は存在しない。

スティーブ・キャレラ

アーサー・ブラウン

バート・クリング

リチャード・ジェネロ

アンディ・パーカー

アイリーン・バーク

これら87分署の出演者たちが、それぞれ事件の担当者となって活躍。ユーモアもあるし、シニシズムがある。攻撃的であったり、自虐的であったりと、こまかくエピソードが積み重ねられていく。いつもの87分署シリーズである。

《この小説に現れる都市は架空のものである。

登場人物も場所もすべて虚構である。

ただし警察活動は実際の捜査方法に基づいている。》

この但し書きが、すべての作品の冒頭に付せられているのは、一冊でも読んだ人なら知っているだろう。

きわめて写実的であり、モジュラー型の警察小説の王道をいっている。しかし、うっかりしていると、プロットとプロットのあいだの谷間に落ち込んで、迷子になったりする。

「う、うーん? これは何のこっちゃ」

「魔術」では、わたしは3度ばかり綱を踏み外し、ストーリーの本筋がわからなくなった(;^ω^)

アイリーン・バークの捜査活動がとくにわかりにくく、他のプロットとの関連が、最後まで理解できなかった。

《10月31日、ハロウィーンの夜。マスクをつけ、歓声とともに酒屋に駆けこんできた子供たちは、かん高い声をそろえていった。「ごちそうしないといたずらするぞ!」そして、ひとりが有無を言わさず、手にした拳銃で店主を射殺した。キャレラとマイヤーがこの奇怪な酒屋強盗事件の現場に駆けつけた頃、ホースは、マジックの実演のあとで、小道具を道に放り出したまま突然姿を消した奇術師の夫を捜してほしいという女の訴えを聞いていた。折しも、ジェネロがレストランの裏で人間の胴体を見つけ、それを皮切りに、市内の各所でバラバラ死体の一部がつぎつぎと発見された。奇術師の失踪とこの血腥い死体とは、何かつながりがあるのか?また、一晩のうちに何軒も酒屋を襲い店主を撃ち殺す子供たちの正体は?ハロウィーンに湧く街で、87分署の刑事たちを幻惑するかのように起る数々の怪事件!期待のシリーズ最新作。》BOOKデータベースより

87分署シリーズの平均点が高いため、凡作であっても、普通の警察小説の水準はクリアしている。マクベインにはいわゆる大作、代表作がないといえる。「魔術」は翻訳で読むかぎり、残念ながら凡作の部類に入る。

しかし、警官たちは、本編においても十分個性的で、へらず口をたたいたりしながらも大都市の片隅で生きいきと仕事に励んでいる。

《パーカーはひげを剃って刑事部屋にもどり、刑事たちがうまく片をつけた事件の書類綴りが全部はいっているキャビネットをひっかきまわしていた。警察の仕事では、解決などということはない。事件は解決したのではなく、片づけたのだ。さもなければ、未決のままということで、つまり犯人がすでにブエノス・アイレスかノームかアラスカに行ってしまって手が届かないということだ。未決書類は警察の捜査の墓場なのだ。》(31ページ)

ヒーローはひとりじゃない。名目上のボスはいることはいるが、その人物が、そのまま作品の主役とはならない。そこが87分署シリーズの真面目、おもしろさなのだ。笑いがいたるところにばらまいてある。どちらかといえばウエットな日本の時代小説と比べ、ずいぶんドライな仕上がりで、そこがスピード感、疾走感につながる。

アメリカは人種の坩堝なので、群像劇をつくるにはうってつけだし、使われる道具つまり作者の手法が鋭利であればあるだけ、陰影くっきりのリアリティが生まれる。

隣人、すなわち“他者”との距離は大きく、仕事でも私生活でも、立ち止まっていては、すぐに流されてしまう。

20世紀の大都市ニューヨーク、それが彼らすべてを包み込む、もう一つの主役である。

(「エド・マクベイン読本」直井明編著 「ミステリマガジン」87分署事典)

評価:☆☆☆