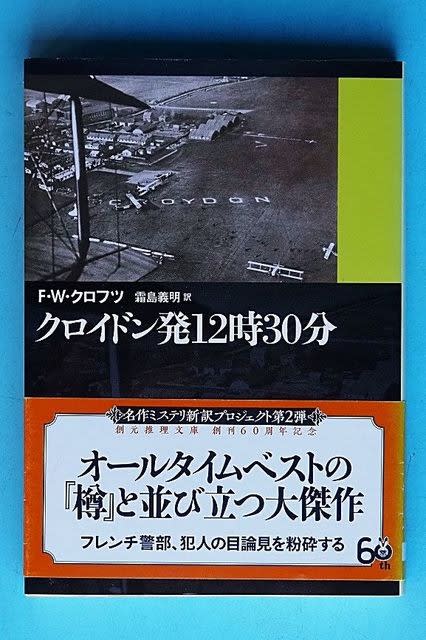

■F・W・クロフツ「クロイドン発12時30分」霜島義明訳(創元推理文庫 2019年刊 新訳)原本は1934年

未知の方だけれど、神明明さんという人が、本書巻末にすばらしい解説をお書きになっている。

1.倒叙ミステリとしての「クロイドン」

2.警察小説としての「クロイドン」

3.リアリズム・ミステリとしての「クロイドン」

4.経済・企業ミステリとしての「クロイドン」

5.心理スリラーとしての「クロイドン」

6.法廷ミステリとしての「クロイドン」

7.傑作ミステリとしての「クロイドン」

この7つの観点から本編「クロイドン発12時30分」について、分析し、解説しておられる。

当然ながら十分な紙幅をあたえられているわけではない。しかし、こちらはこちらで、解説の“見本”といっていいかもしれない^ωヽ*

現行版でこの解説をふくみ392ページ、1000円+税。

ふむ、若いころ読んだなあ・・・という人が多いかもね。自慢じゃないけど、わたしは「樽」を最後まで読み通したことがない。アリバイ崩しの名品と友人にいわれて読みはじめたものの、挫折したのだ、たしか2度まで。

「うーん、ややこしいぞ、これ」

クロフツといえば「樽」と相場が決まっていた。いうまでもないが、各種のオールタイム・ベストでも、「樽」はつねに上位にランクインしていた。

それと比較し「クロイドン発12時30分」がオールタイム・ベストに名を連ねることはめったにない。

しかし、しかしですねぇ。わたしはこの「クロイドン発12時30分」の方が、ミステリとしてワンランク上なのではないかと思いはじめたのです(^^;;)

いろいろな場面で圧倒され、ポストイットを大量にはさんだ結果、この文庫本もカエルの腹みたいに膨らんでしまった。

過去にこの作品を彷彿させる小説を読んだことがあった。

ドストエフスキーの「罪と罰」。

何といっても犯人の側から描いていますからね。「クロイドン」の主役はフレンチ警部ではなく、クラウザー電動機製作所の社長・チャールズ・スウィンバーン、35歳。

物語は「九月七日十二時三十分クロイドン発フランス行き。十歳のローズ・モーリーは初めて飛行機に乗った。父と祖父、祖父の世話係が一緒だ」

というふうに幕を開ける。

《チャールズは切羽詰まっていた。父から受け継いだ会社は不況のあおりで左前、恋しいユナは落ちぶれた男など相手にしてくれない。叔父アンドルーに援助を乞うも、駄目な甥の烙印を押されるばかり。チャールズは考えた。叔父の命、または自分と従業員全員の命、どちらを選ぶのか。身の安全を図りつつ遺産を受け取るべく、計画を練り殺害を実行に移すチャールズ。快哉を叫んだのも束の間、フレンチ警部という名の暗雲が漂い始める。『樽』と並ぶクロフツの代表作、新訳決定版。》BOOKデータベースより

犯人は物語の早い段階でわかってしまうから、フーダニットの愉しみ、誰が犯人なのかと推理する愉しみはない。倒叙ミステリということで、TV番組の「刑事コロンボ」を連想する人もきっといるだろう。

読みながら犯人チャールズ・スウィンバーンに、どうしても感情移入してしまう。犯罪者の気分を、読者はたっぷり味あわされる。

神明明さんがいうように、経済・企業ミステリとしての「クロイドン」、心理スリラーとしての「クロイドン」、法廷ミステリとしての「クロイドン」など、いくつかの切り口がある。それらは混然一体となって、読者をストーリー(心理スリラー)の渦へ巻き込んでゆく。

クロフツは退屈だと聞かされていたとしたら、本編を読めといってやろう。過去の名作というばかりでなく、21世紀のいま読んでも傑作である(。-ω-)

解説によると、「クロイドン」は法廷ミステリの嚆矢といえる小説だそうである。イギリスは日本と違い陪審員制度をとっている。訴追側の弁護士サー・リチャードと、被告側勅選弁護士ヘブンストールの対決が、大きな山場。

「罪と罰」との比較でいうなら、「クロイドン」はあくまで倒叙ミステリなので、そういう限界はあるし、ミステリ=エンターテインメントの内側におさまってしまう。

ないものねだりをしても仕方ないが。

だけど、追い詰められた犯人の心理を抉るつぎのシーンはどうだろうか!?

《被告人席の囲みの板に亀裂が入っている。昨日と一昨日の公判中にしたように、チャールズは亀裂を端から端まで目で追った。数インチ下を別の亀裂が走っていて、さらに下で節目に沿って大きく曲がっている。こうした亀裂の曲がり具合をいつのまには憶えていた。その板を這う小さな蜘蛛を見つけると、裁判の行方よりそちらのほうがよほど大事に思えてきた。蜘蛛は亀裂に近づいている。越えられるか? 固唾を呑んで見守った。越えた! 直前で一瞬歩みを止めたが、それでも越えていった。蜘蛛はそのまま進んで隣の板との隙間に消えた・・・。》現行版344ページ

絶望した人間のまなざし・・・これはまるで「罪と罰」のワンシーンである。クロフツはドストエフスキーを読んだことがあっただろう。そしてラスコーリニコフと同じように、第二の殺人を犯す。読者の関心は、徐々にチャールズから離れてゆく。そのあたりは見事な手際といってよい。

本編の最後のあたりで、フレンチ警部は主席警部となる。

どなたかもおしゃっているが、第23章「フレンチ語りはじめる」第24章「フレンチ語り終える」の2章は付け足しのようなものである。クロフツは、ミステリの“始末”をつけざるをえなかった・・・ということなのである。

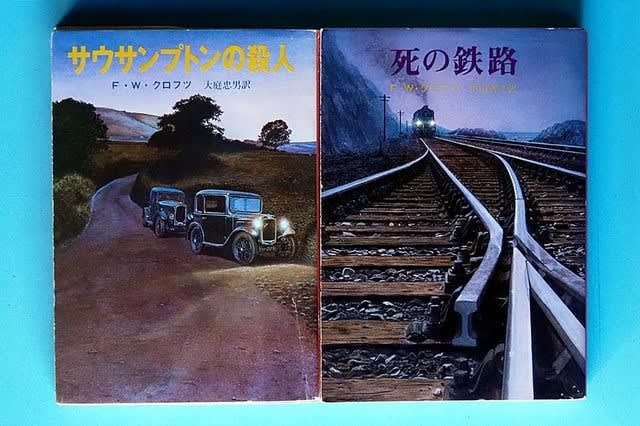

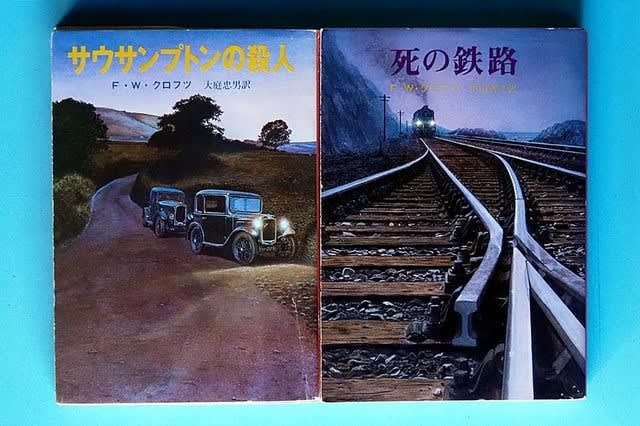

(こちらは旧版だが、表紙のデザインが違うだけで文字の大きさは変わらないようである)

(短篇集もあるが、表紙は古めかしい)

倒叙ミステリとして有名なアイルズの「殺意」もスタンバイさせてある。“いつ”読むかは別の問題だけど(;^ω^)

評価:☆☆☆☆☆

未知の方だけれど、神明明さんという人が、本書巻末にすばらしい解説をお書きになっている。

1.倒叙ミステリとしての「クロイドン」

2.警察小説としての「クロイドン」

3.リアリズム・ミステリとしての「クロイドン」

4.経済・企業ミステリとしての「クロイドン」

5.心理スリラーとしての「クロイドン」

6.法廷ミステリとしての「クロイドン」

7.傑作ミステリとしての「クロイドン」

この7つの観点から本編「クロイドン発12時30分」について、分析し、解説しておられる。

当然ながら十分な紙幅をあたえられているわけではない。しかし、こちらはこちらで、解説の“見本”といっていいかもしれない^ωヽ*

現行版でこの解説をふくみ392ページ、1000円+税。

ふむ、若いころ読んだなあ・・・という人が多いかもね。自慢じゃないけど、わたしは「樽」を最後まで読み通したことがない。アリバイ崩しの名品と友人にいわれて読みはじめたものの、挫折したのだ、たしか2度まで。

「うーん、ややこしいぞ、これ」

クロフツといえば「樽」と相場が決まっていた。いうまでもないが、各種のオールタイム・ベストでも、「樽」はつねに上位にランクインしていた。

それと比較し「クロイドン発12時30分」がオールタイム・ベストに名を連ねることはめったにない。

しかし、しかしですねぇ。わたしはこの「クロイドン発12時30分」の方が、ミステリとしてワンランク上なのではないかと思いはじめたのです(^^;;)

いろいろな場面で圧倒され、ポストイットを大量にはさんだ結果、この文庫本もカエルの腹みたいに膨らんでしまった。

過去にこの作品を彷彿させる小説を読んだことがあった。

ドストエフスキーの「罪と罰」。

何といっても犯人の側から描いていますからね。「クロイドン」の主役はフレンチ警部ではなく、クラウザー電動機製作所の社長・チャールズ・スウィンバーン、35歳。

物語は「九月七日十二時三十分クロイドン発フランス行き。十歳のローズ・モーリーは初めて飛行機に乗った。父と祖父、祖父の世話係が一緒だ」

というふうに幕を開ける。

《チャールズは切羽詰まっていた。父から受け継いだ会社は不況のあおりで左前、恋しいユナは落ちぶれた男など相手にしてくれない。叔父アンドルーに援助を乞うも、駄目な甥の烙印を押されるばかり。チャールズは考えた。叔父の命、または自分と従業員全員の命、どちらを選ぶのか。身の安全を図りつつ遺産を受け取るべく、計画を練り殺害を実行に移すチャールズ。快哉を叫んだのも束の間、フレンチ警部という名の暗雲が漂い始める。『樽』と並ぶクロフツの代表作、新訳決定版。》BOOKデータベースより

犯人は物語の早い段階でわかってしまうから、フーダニットの愉しみ、誰が犯人なのかと推理する愉しみはない。倒叙ミステリということで、TV番組の「刑事コロンボ」を連想する人もきっといるだろう。

読みながら犯人チャールズ・スウィンバーンに、どうしても感情移入してしまう。犯罪者の気分を、読者はたっぷり味あわされる。

神明明さんがいうように、経済・企業ミステリとしての「クロイドン」、心理スリラーとしての「クロイドン」、法廷ミステリとしての「クロイドン」など、いくつかの切り口がある。それらは混然一体となって、読者をストーリー(心理スリラー)の渦へ巻き込んでゆく。

クロフツは退屈だと聞かされていたとしたら、本編を読めといってやろう。過去の名作というばかりでなく、21世紀のいま読んでも傑作である(。-ω-)

解説によると、「クロイドン」は法廷ミステリの嚆矢といえる小説だそうである。イギリスは日本と違い陪審員制度をとっている。訴追側の弁護士サー・リチャードと、被告側勅選弁護士ヘブンストールの対決が、大きな山場。

「罪と罰」との比較でいうなら、「クロイドン」はあくまで倒叙ミステリなので、そういう限界はあるし、ミステリ=エンターテインメントの内側におさまってしまう。

ないものねだりをしても仕方ないが。

だけど、追い詰められた犯人の心理を抉るつぎのシーンはどうだろうか!?

《被告人席の囲みの板に亀裂が入っている。昨日と一昨日の公判中にしたように、チャールズは亀裂を端から端まで目で追った。数インチ下を別の亀裂が走っていて、さらに下で節目に沿って大きく曲がっている。こうした亀裂の曲がり具合をいつのまには憶えていた。その板を這う小さな蜘蛛を見つけると、裁判の行方よりそちらのほうがよほど大事に思えてきた。蜘蛛は亀裂に近づいている。越えられるか? 固唾を呑んで見守った。越えた! 直前で一瞬歩みを止めたが、それでも越えていった。蜘蛛はそのまま進んで隣の板との隙間に消えた・・・。》現行版344ページ

絶望した人間のまなざし・・・これはまるで「罪と罰」のワンシーンである。クロフツはドストエフスキーを読んだことがあっただろう。そしてラスコーリニコフと同じように、第二の殺人を犯す。読者の関心は、徐々にチャールズから離れてゆく。そのあたりは見事な手際といってよい。

本編の最後のあたりで、フレンチ警部は主席警部となる。

どなたかもおしゃっているが、第23章「フレンチ語りはじめる」第24章「フレンチ語り終える」の2章は付け足しのようなものである。クロフツは、ミステリの“始末”をつけざるをえなかった・・・ということなのである。

(こちらは旧版だが、表紙のデザインが違うだけで文字の大きさは変わらないようである)

(短篇集もあるが、表紙は古めかしい)

倒叙ミステリとして有名なアイルズの「殺意」もスタンバイさせてある。“いつ”読むかは別の問題だけど(;^ω^)

評価:☆☆☆☆☆