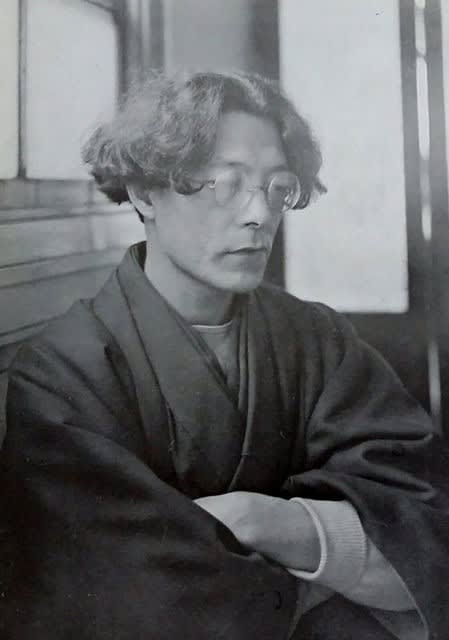

(大手拓次。ネット上の画像をお借りしました)

・・・承前。

大手拓次の詩は、断定的にいうなら、総じて自己愛を結晶核とする抒情的な“うた”である。中原中也の世界も広い意味で自己愛を結晶核とする詩に属するのだが、中也の“うた”が開放的で陽気なのにひきかえ、拓次はいささか閉塞的で陰気。

そのため、現在では「忘れられた詩人」の一人、という位置づけになってしまった。

近代における抒情詩のゆれ幅を、この二人の詩人を焦点として眺めることもできるだろう(^^;)

蟇(ひき)ということばに、わが国における詩的風土の湿気や、拓次自身の自己批判のイメージが集約されているとみて大過あるまい。

ほかに「夜会」「盲目の鴉」「ジャスミンのゆめ」「夢をうむ五月」などの佳作がある。

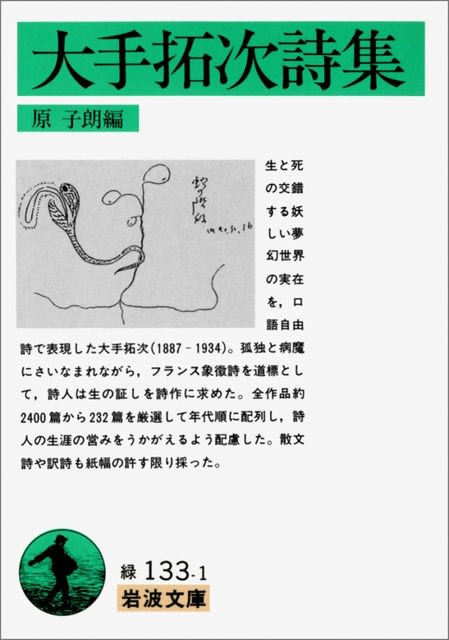

主要作は、詩集「藍色の蟇(ひき)」に集められている。しかし、ほかにも2400編にものぼる作品が残されていて、口語詩ばかりでなく、文語詩も混じっているとのこと。

一時期は、萩原朔太郎、室生犀星とならんで大手拓次を、白秋門下の三羽烏と称したこともあった。

とはいえ、きらびやかさとはほど遠い地味な作風で、語彙は乏しく、ご覧のようにひらがなを多用、粘り気の強いことばを駆使して、青春期特有の、いささか不健康な耽美的空想を表現している。

「美の遊行者」

「莟(つぼみ)から莟へあるいてゆく人」

「青青とよみがえる」

さきに引用したこの3編はすぐれた詩で、訴求力があり、喚起力もある・・・とわたしには思われる。「莟(つぼみ)から莟へあるいてゆく人」は、とくに注目すべきイメージである。

この時代でいえば、朔太郎の「月に吠える」(詩集として刊行されたのは大正6年=1917)が、口語詩のトップランナーとしてセンセーショナルに登場し、その直接的・間接的な影響のもと、宮沢賢治や高村光太郎らの有名詩人が輩出することになる。

そういったうねりの中のminor poet(中国語では埋名詩人)、大手拓次。

彼は磯部温泉(安中市)にある旅館のせがれである。

訳詩集「異国の香」は未見だが、当時の詩人の例にもれず、ボードレール「悪の華」からの訳詩が一番多いそうである。新しいところではダダイズムやシュルレアリスムの運動も聞き知ってはいただろう。

ちなみにアンドレ・ブルトンの「シュルレアリスム宣言」は1924年のこと。

そしてなんといっても交遊があった萩原朔太郎と、当時の大詩人北原白秋のきらびやかな詩的世界からの刺激。

ごく大雑把な見取り図となるが、この両者の詩的言語に影響されながら、ここにみるような作品をつむいでいたわけだ。

「空想のあたらしい核(たね)」

「とほいむかふにある恋人のこゑをきいていると、

ゆらゆらする うすあかいつぼみの花を

ひとつ ひとつ あやぶみながらあるいてゆくようです。」

「青青とよみがえる」

これらのレトリックの前後を読んでいると、彼がVividなイメージの作り手であったことが理解できる。

しかし、資産のある家に生まれながら、7歳で父を、9歳で母を失っている。経済的な独立ができず若いころは苦闘したらしいが、一生を親族の扶養者として過ごした萩原朔太郎とは違い、数十年にわたる薄給のサラリーマン生活(ライオン歯磨)を経験している。

彼もまた、結核に斃れた梶井基次郎と同じように、さまざまな病気や早すぎる死と向き合った文学者の一人である(享年46)。言語の表現領域において、梶井ほどの輝かしさは持っていないにせよ、詩集「藍色の蟇(ひき)」は秀逸な“病者の光学“の結晶といえる。

《生涯妻をめとらず

夜の下宿で ひとり 心ゆくまで

美の鬼たちと空想の世界に遊んだ

異色の詩人 大手拓次の詩は

かつて 日本の詩人の

誰もが歌わなかった

妖しい官能的感触と

香気にみちている》

(本書の裏表紙に付された紹介文)

醜い姿の蟇(ひき)、すなわちヒキガエルは、彼自身の暗喩である。

偏執狂にも似た内向的な男の自己憐憫か・・・と想像していたが、それほど単純なものではない。

もしわたしが「近代幻想文学」というアンソロジーを編むとしたら、萩原朔太郎とならんで、この大手拓次から、1~2編を選ぶだろう。

(大手拓次詩集 岩波文庫)

《私はくりかへしていふ。意味を伝へんとする勿(なか)れ、感じ(即ち人間の香気)を伝へんとせよ》(友人宛の拓次のことば)。

《私は野の花を好みます。野の草を好みます。はだかのまま日光に照らされて、のびやかに息をついている、あの何とも言えないなつかしい、すんなりした姿、あらくとびはねる匂ひ、すずしい大きな眼をあいてゐる葉。

私はこれらを見ると、そこには、いづみのやうに湧きかへっている美のながれがあるのに気がつきました》(同じく友人宛のことば)

特異な言語感覚の持ち主、こういう人物が、かつていたのである。

※ 自己愛を結晶核とする詩とは「おれは(私は)幸福ではない」という意識と、逆に「幸福である」という意識をその成立の要件としている、とわたしはかんがえている。相反しているようだが、発生源は同一。

※ なお、以下の詩集が死後編纂・刊行されている。

詩集「「藍色の蟇(ひき)」1935年(昭和11 アルス)

詩画集「蛇の花嫁」1940年(昭和15 龍星閣)

訳詩集「異国の香」1941年(昭和16 龍星閣)

・・・承前。

大手拓次の詩は、断定的にいうなら、総じて自己愛を結晶核とする抒情的な“うた”である。中原中也の世界も広い意味で自己愛を結晶核とする詩に属するのだが、中也の“うた”が開放的で陽気なのにひきかえ、拓次はいささか閉塞的で陰気。

そのため、現在では「忘れられた詩人」の一人、という位置づけになってしまった。

近代における抒情詩のゆれ幅を、この二人の詩人を焦点として眺めることもできるだろう(^^;)

蟇(ひき)ということばに、わが国における詩的風土の湿気や、拓次自身の自己批判のイメージが集約されているとみて大過あるまい。

ほかに「夜会」「盲目の鴉」「ジャスミンのゆめ」「夢をうむ五月」などの佳作がある。

主要作は、詩集「藍色の蟇(ひき)」に集められている。しかし、ほかにも2400編にものぼる作品が残されていて、口語詩ばかりでなく、文語詩も混じっているとのこと。

一時期は、萩原朔太郎、室生犀星とならんで大手拓次を、白秋門下の三羽烏と称したこともあった。

とはいえ、きらびやかさとはほど遠い地味な作風で、語彙は乏しく、ご覧のようにひらがなを多用、粘り気の強いことばを駆使して、青春期特有の、いささか不健康な耽美的空想を表現している。

「美の遊行者」

「莟(つぼみ)から莟へあるいてゆく人」

「青青とよみがえる」

さきに引用したこの3編はすぐれた詩で、訴求力があり、喚起力もある・・・とわたしには思われる。「莟(つぼみ)から莟へあるいてゆく人」は、とくに注目すべきイメージである。

この時代でいえば、朔太郎の「月に吠える」(詩集として刊行されたのは大正6年=1917)が、口語詩のトップランナーとしてセンセーショナルに登場し、その直接的・間接的な影響のもと、宮沢賢治や高村光太郎らの有名詩人が輩出することになる。

そういったうねりの中のminor poet(中国語では埋名詩人)、大手拓次。

彼は磯部温泉(安中市)にある旅館のせがれである。

訳詩集「異国の香」は未見だが、当時の詩人の例にもれず、ボードレール「悪の華」からの訳詩が一番多いそうである。新しいところではダダイズムやシュルレアリスムの運動も聞き知ってはいただろう。

ちなみにアンドレ・ブルトンの「シュルレアリスム宣言」は1924年のこと。

そしてなんといっても交遊があった萩原朔太郎と、当時の大詩人北原白秋のきらびやかな詩的世界からの刺激。

ごく大雑把な見取り図となるが、この両者の詩的言語に影響されながら、ここにみるような作品をつむいでいたわけだ。

「空想のあたらしい核(たね)」

「とほいむかふにある恋人のこゑをきいていると、

ゆらゆらする うすあかいつぼみの花を

ひとつ ひとつ あやぶみながらあるいてゆくようです。」

「青青とよみがえる」

これらのレトリックの前後を読んでいると、彼がVividなイメージの作り手であったことが理解できる。

しかし、資産のある家に生まれながら、7歳で父を、9歳で母を失っている。経済的な独立ができず若いころは苦闘したらしいが、一生を親族の扶養者として過ごした萩原朔太郎とは違い、数十年にわたる薄給のサラリーマン生活(ライオン歯磨)を経験している。

彼もまた、結核に斃れた梶井基次郎と同じように、さまざまな病気や早すぎる死と向き合った文学者の一人である(享年46)。言語の表現領域において、梶井ほどの輝かしさは持っていないにせよ、詩集「藍色の蟇(ひき)」は秀逸な“病者の光学“の結晶といえる。

《生涯妻をめとらず

夜の下宿で ひとり 心ゆくまで

美の鬼たちと空想の世界に遊んだ

異色の詩人 大手拓次の詩は

かつて 日本の詩人の

誰もが歌わなかった

妖しい官能的感触と

香気にみちている》

(本書の裏表紙に付された紹介文)

醜い姿の蟇(ひき)、すなわちヒキガエルは、彼自身の暗喩である。

偏執狂にも似た内向的な男の自己憐憫か・・・と想像していたが、それほど単純なものではない。

もしわたしが「近代幻想文学」というアンソロジーを編むとしたら、萩原朔太郎とならんで、この大手拓次から、1~2編を選ぶだろう。

(大手拓次詩集 岩波文庫)

《私はくりかへしていふ。意味を伝へんとする勿(なか)れ、感じ(即ち人間の香気)を伝へんとせよ》(友人宛の拓次のことば)。

《私は野の花を好みます。野の草を好みます。はだかのまま日光に照らされて、のびやかに息をついている、あの何とも言えないなつかしい、すんなりした姿、あらくとびはねる匂ひ、すずしい大きな眼をあいてゐる葉。

私はこれらを見ると、そこには、いづみのやうに湧きかへっている美のながれがあるのに気がつきました》(同じく友人宛のことば)

特異な言語感覚の持ち主、こういう人物が、かつていたのである。

※ 自己愛を結晶核とする詩とは「おれは(私は)幸福ではない」という意識と、逆に「幸福である」という意識をその成立の要件としている、とわたしはかんがえている。相反しているようだが、発生源は同一。

※ なお、以下の詩集が死後編纂・刊行されている。

詩集「「藍色の蟇(ひき)」1935年(昭和11 アルス)

詩画集「蛇の花嫁」1940年(昭和15 龍星閣)

訳詩集「異国の香」1941年(昭和16 龍星閣)