■高橋哲雄「イギリス 歴史の旅」朝日選書(1996年刊)

以前からイギリスには関心があった。ヨーロッパといえば、イギリスとフランス。

ドイツ、オーストリアに関心がないわけではないが、いつも意識せざるをえないのがこの二つの国。

知り合いの一人が、かつてロンドンに住んでいたし、もう一人はイギリス人と結婚し、いまも住んでいる。

日本人はイギリスと呼んでいるけれど、正式にはグレートブリテン及び北アイルランド連合王国という名称であるのは、大抵の人が知っているだろう。

どーゆーわけかわたしはアメリカやアメリカ文化にはさして関心はない。ディズニーランドなど、最悪というか、子ども騙しであるとしか思えない(ノω`*)

しかし、イギリスの風土や歴史に関するトピックとなるとどうしても耳がそばだつ。

近ごろはスコットランド独立問題が、日本のマスコミを賑わしている。

高橋哲雄さんといえば、「二つの大聖堂のある町―現代イギリスの社会と文化」 (ちくま学芸文庫)がよく知られていると思う。ほかにもたくさんの著作があるが、「スコットランド 歴史を歩く」 (岩波新書)もよく読まれているようである。

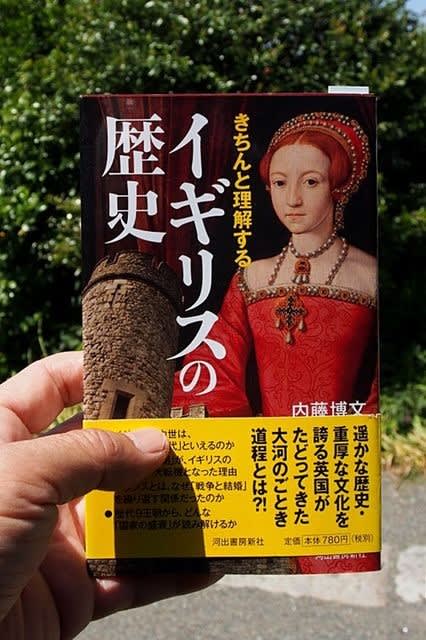

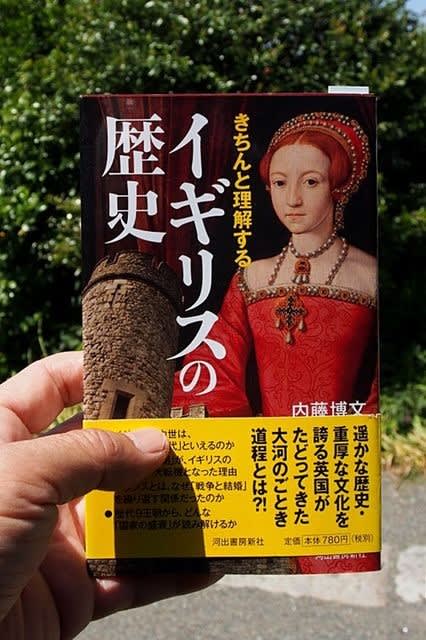

「イギリス 歴史の旅」は数年前、古書店で見つけ、そのまま寝かせてあった。

ひと口にいえば、この本はつぎのような内容からなる。

《詩人が愛した湖水地方の自然美へ。貴族たちの壮麗な館へ。そして、産業と暮らしの調和をめざした工業村へ―。ひと味ちがう旅への誘い。》(BOOKデータベースより)

高橋さんは1931年生まれ、京都大学の出身で、ご専門は経済学。とはいえ、英国経済史学者というのが正しい理解となるだろう。ところが著作一覧を拝見すると、イングランド、スコットランドの歴史遺産のことばかりお書きになっている。

さて、本書はうずもれた名著といっておこう。なぜかというと、たいして評判にはならなかったようだし、ほとんど売れなかったと思われるからだ

目次を紹介する。

旅のはじめに

第一章 自然という名の楽園 湖水地方に憑かれた人たち

第二章 貴族たちの楽園巡り カントリーハウスの夏

第三章 ユートピアの村巡り 地主の風致村、工業村から田園都市へ

旅の終わりに

本文266ページ、それに丁寧な索引が付いている。

「そうだ! こういう本が読みたかったんだ」読みすすめながらそんな思いにとらわれた。ありそうでない本というべきである( ´◡` )

タイトルに「歴史の旅」とあるが、旅の方に重点が置かれている。

観光旅行であったとしても、イギリスへ旅したことがあれば、もっとおもしろく読めただろう。第一章、第二章とも、手に汗がにじむようなわくわく感があった。

湖水地方とワーズワース、カントリーハウスの尽きせぬ魅惑。

わたしはガーデニングはやらないのだが、イギリス庭園こそ、ガーデニングの元祖。

日本人も戦後高度成長をへて、ガーデニングを愉しむようなゆとりを持つことができるようになった。

ベースボールをのぞくと、人気のスポーツは、そのほとんどがイギリスに発祥していることはだれでも知っている。

ちょっと数えても、サッカー、ゴルフ、テニス、競馬などメジャーなものはイギリス文化から生まれてきたものだ。

第二章「貴族たちの楽園巡り カントリーハウスの夏」には目をみはる思いを味わった。

イギリスの館や家は、基本石造りなのだ。だから保存しようとすれば、わずかなメンテナンスで数百年も使いつづけることができる。

シャーロック・ホームズでもアガサ・クリスティーでも「○○荘の殺人」というのがよく出てくるが、古城やカントリーハウス(マナーハウス)は国中いたるところに散在している。

よく知られているナショナル・トラストの設立は1895年。

現在、424万人の会員と6万人超のボランティアが支える英国最大の自然保護団体となっているそうである。この運動の理念の素晴らしさは「単なる環境保護ではなく、歴史的建造物や景勝地を国民の遺産として保持すること」を提唱していることだろう。

高橋さんは湖水地方をめぐるナショナル・トラストの土地購入の経緯について詳しく紹介している。

立憲君主国という意味では国家の構造はわが国と似ているところがあるが、あの壊滅的な敗戦と米占領軍によって、貴族は日本からは姿を消した。それにひきかえ、イギリスは貴族がいまでも厳として存在している。

歴史的地層は、日本より複雑で分厚いものがある。

イギリスでは民間団体、日本は相変わらずお役人まかせ。これは大きな違いというべきだろう。

シャーロック・ホームズをきっかけにして、このところつづけてこれらの本に目を通してきた。

その中でも本書は出色の出来映え。たとえば講談社の学術文庫にでも収録されれば、もっともっと広範な読者が歓迎するのではないか?

建築物に興味がある・・・という人にとっても、十分知的好奇心を満足させてくれるはず。

英国経済史学者という肩書の高橋さんがこういった書物を書いているのが好奇心をそそりもする。イギリスの国土、歴史は観光客だけのものではない、ということだ。

イングランド

スコットランド

ウェールズ

アイルランド

これらの地域の歴史遺産を掘りすすめば、いくらだって豊かな鉱脈を発見できるだろう。

日本人はまねがじょうずな、器用な民族とはいえ、カントリーハウスのようなものを大切に保存し、そこに民族の誇りを託すということはなかった。

ユネスコが指定する“世界遺産”は圧倒的にヨーロッパが多い(。-ω-)

しかしわたしにいわせるなら、観光資源であってないような、もっと普通の村や町がおもしろいのだ。

分厚い時間の堆積した街並み散歩やイギリス流アンティーク家具や、ガーデン、とくにバラが好きという人もいらっしゃるに違いない。また過ぎ去ったはずの遥かな古いものへの愛では、日本人はイギリス人から教わるものがたくさんある。美術館、博物館、植物園等もイギリス人の発明したのかもしれない。

“優雅”とは立ち居振る舞いのことだけを指すわけではないし、旅とは単なる空間の移動ではないのだ。

そのことにおいて世界中がイギリスに学んでいる。そういったことをありあり感じさせられた。イギリスは第二のスペインになりかけているが、優雅さ、きめ細かさでは遥かにまさっている。

重要な示唆をふくんだ思索の書として、本書「イギリス 歴史の旅」はイギリス史への新たな里程標として高く評価したい。

一冊の本が、何冊もの本を招き寄せる。すでにこんな本たちが手許に集まっている。

評価:☆☆☆☆☆

※参考

■YouTubeイギリスの旅

・田舎町ライへ(Rye,East Sussex)

https://www.youtube.com/watch?v=C-lVRAjDmFo

・「イギリスの古い家」イギリス人は、古い家が大好き。

https://www.youtube.com/watch?v=RUmdqZBixqs

・湖水地方 「ダヴ・コテージ~ワーズワースが暮らした家」

https://www.youtube.com/watch?v=CSKIItuUck0

・イギリスの田舎、コッツウォルズを歩く

https://www.youtube.com/watch?v=fVYUrDGN-PU

わたしも出かけたいのだが、本を読んだり動画を閲覧したりするくらいで、当面動きがとれない( -ω-)

以前からイギリスには関心があった。ヨーロッパといえば、イギリスとフランス。

ドイツ、オーストリアに関心がないわけではないが、いつも意識せざるをえないのがこの二つの国。

知り合いの一人が、かつてロンドンに住んでいたし、もう一人はイギリス人と結婚し、いまも住んでいる。

日本人はイギリスと呼んでいるけれど、正式にはグレートブリテン及び北アイルランド連合王国という名称であるのは、大抵の人が知っているだろう。

どーゆーわけかわたしはアメリカやアメリカ文化にはさして関心はない。ディズニーランドなど、最悪というか、子ども騙しであるとしか思えない(ノω`*)

しかし、イギリスの風土や歴史に関するトピックとなるとどうしても耳がそばだつ。

近ごろはスコットランド独立問題が、日本のマスコミを賑わしている。

高橋哲雄さんといえば、「二つの大聖堂のある町―現代イギリスの社会と文化」 (ちくま学芸文庫)がよく知られていると思う。ほかにもたくさんの著作があるが、「スコットランド 歴史を歩く」 (岩波新書)もよく読まれているようである。

「イギリス 歴史の旅」は数年前、古書店で見つけ、そのまま寝かせてあった。

ひと口にいえば、この本はつぎのような内容からなる。

《詩人が愛した湖水地方の自然美へ。貴族たちの壮麗な館へ。そして、産業と暮らしの調和をめざした工業村へ―。ひと味ちがう旅への誘い。》(BOOKデータベースより)

高橋さんは1931年生まれ、京都大学の出身で、ご専門は経済学。とはいえ、英国経済史学者というのが正しい理解となるだろう。ところが著作一覧を拝見すると、イングランド、スコットランドの歴史遺産のことばかりお書きになっている。

さて、本書はうずもれた名著といっておこう。なぜかというと、たいして評判にはならなかったようだし、ほとんど売れなかったと思われるからだ

目次を紹介する。

旅のはじめに

第一章 自然という名の楽園 湖水地方に憑かれた人たち

第二章 貴族たちの楽園巡り カントリーハウスの夏

第三章 ユートピアの村巡り 地主の風致村、工業村から田園都市へ

旅の終わりに

本文266ページ、それに丁寧な索引が付いている。

「そうだ! こういう本が読みたかったんだ」読みすすめながらそんな思いにとらわれた。ありそうでない本というべきである( ´◡` )

タイトルに「歴史の旅」とあるが、旅の方に重点が置かれている。

観光旅行であったとしても、イギリスへ旅したことがあれば、もっとおもしろく読めただろう。第一章、第二章とも、手に汗がにじむようなわくわく感があった。

湖水地方とワーズワース、カントリーハウスの尽きせぬ魅惑。

わたしはガーデニングはやらないのだが、イギリス庭園こそ、ガーデニングの元祖。

日本人も戦後高度成長をへて、ガーデニングを愉しむようなゆとりを持つことができるようになった。

ベースボールをのぞくと、人気のスポーツは、そのほとんどがイギリスに発祥していることはだれでも知っている。

ちょっと数えても、サッカー、ゴルフ、テニス、競馬などメジャーなものはイギリス文化から生まれてきたものだ。

第二章「貴族たちの楽園巡り カントリーハウスの夏」には目をみはる思いを味わった。

イギリスの館や家は、基本石造りなのだ。だから保存しようとすれば、わずかなメンテナンスで数百年も使いつづけることができる。

シャーロック・ホームズでもアガサ・クリスティーでも「○○荘の殺人」というのがよく出てくるが、古城やカントリーハウス(マナーハウス)は国中いたるところに散在している。

よく知られているナショナル・トラストの設立は1895年。

現在、424万人の会員と6万人超のボランティアが支える英国最大の自然保護団体となっているそうである。この運動の理念の素晴らしさは「単なる環境保護ではなく、歴史的建造物や景勝地を国民の遺産として保持すること」を提唱していることだろう。

高橋さんは湖水地方をめぐるナショナル・トラストの土地購入の経緯について詳しく紹介している。

立憲君主国という意味では国家の構造はわが国と似ているところがあるが、あの壊滅的な敗戦と米占領軍によって、貴族は日本からは姿を消した。それにひきかえ、イギリスは貴族がいまでも厳として存在している。

歴史的地層は、日本より複雑で分厚いものがある。

イギリスでは民間団体、日本は相変わらずお役人まかせ。これは大きな違いというべきだろう。

シャーロック・ホームズをきっかけにして、このところつづけてこれらの本に目を通してきた。

その中でも本書は出色の出来映え。たとえば講談社の学術文庫にでも収録されれば、もっともっと広範な読者が歓迎するのではないか?

建築物に興味がある・・・という人にとっても、十分知的好奇心を満足させてくれるはず。

英国経済史学者という肩書の高橋さんがこういった書物を書いているのが好奇心をそそりもする。イギリスの国土、歴史は観光客だけのものではない、ということだ。

イングランド

スコットランド

ウェールズ

アイルランド

これらの地域の歴史遺産を掘りすすめば、いくらだって豊かな鉱脈を発見できるだろう。

日本人はまねがじょうずな、器用な民族とはいえ、カントリーハウスのようなものを大切に保存し、そこに民族の誇りを託すということはなかった。

ユネスコが指定する“世界遺産”は圧倒的にヨーロッパが多い(。-ω-)

しかしわたしにいわせるなら、観光資源であってないような、もっと普通の村や町がおもしろいのだ。

分厚い時間の堆積した街並み散歩やイギリス流アンティーク家具や、ガーデン、とくにバラが好きという人もいらっしゃるに違いない。また過ぎ去ったはずの遥かな古いものへの愛では、日本人はイギリス人から教わるものがたくさんある。美術館、博物館、植物園等もイギリス人の発明したのかもしれない。

“優雅”とは立ち居振る舞いのことだけを指すわけではないし、旅とは単なる空間の移動ではないのだ。

そのことにおいて世界中がイギリスに学んでいる。そういったことをありあり感じさせられた。イギリスは第二のスペインになりかけているが、優雅さ、きめ細かさでは遥かにまさっている。

重要な示唆をふくんだ思索の書として、本書「イギリス 歴史の旅」はイギリス史への新たな里程標として高く評価したい。

一冊の本が、何冊もの本を招き寄せる。すでにこんな本たちが手許に集まっている。

評価:☆☆☆☆☆

※参考

■YouTubeイギリスの旅

・田舎町ライへ(Rye,East Sussex)

https://www.youtube.com/watch?v=C-lVRAjDmFo

・「イギリスの古い家」イギリス人は、古い家が大好き。

https://www.youtube.com/watch?v=RUmdqZBixqs

・湖水地方 「ダヴ・コテージ~ワーズワースが暮らした家」

https://www.youtube.com/watch?v=CSKIItuUck0

・イギリスの田舎、コッツウォルズを歩く

https://www.youtube.com/watch?v=fVYUrDGN-PU

わたしも出かけたいのだが、本を読んだり動画を閲覧したりするくらいで、当面動きがとれない( -ω-)