■本日の朝日新聞

何気なく拡げた本日の朝日新聞に、めずらしく瞠目させられた。

一つは書籍の広告。

1.塩野七生さんの「ギリシア人の物語」第3巻の刊行予告が、ふたたび掲載されていた。

塩野七生最後の歴史長編「アレキサンダー大王伝」は、サブタイトル「新しき力」となるようである。

12月15日発売開始。愉しみたのしみ・・・期待で胸をふくらませているファンが、いったいどのくらいいるのか? 価格は高いだろうけど、むろんそれだけの価値ある一冊となるだろう。

2.新聞の日曜版には、さまざまなジャンルにわたって、書評が掲載され、読書人にとっては気になるページ。

そこに大川周明の「日本二千六百年史」(新書版)という広告が!!

たちまち10刷、ベストセラー第1位のキャッチが躍っている。

大川周明にこんな著書があったのは知らなかったぞ(*-ω-*)

おまけに、不敬罪削除37カ所を復原とある。出版は「毎日ワンズ」だそうである。知らんなあ、そんな会社。

戦前はむろん、戦後もGHQが「危険」のレッテルを貼って発禁にした。したがって、「幻の書」というわけである。

これはぜひとも、書店で詳細チェックの要ありだ´д`。

肝心の書評欄には、たいしておもしろそうな記事はなかった。「遺言」を刊行した養老孟司さんへのインタビューだけだな、関心をそそられたのは。

3.「ニュータウン 夢見た先に」

この特集記事も、見逃すことができないおもしろさをもっている。

東京を中心に、地方の大都市とその周辺には、高度成長期に、巨大なニュータウンが建てられた。所帯1千戸以上のいわゆる“ニュータウン”は、全国2千カ所にのぼるという。

それが現在、危機的状況に陥っている。

《ニュータウンの住民は多くが核家族で、住み始めた時期や年齢、収入が似ている。町並みは均一的でプライバシー性も極めて高い。子が独立し、夫婦のいずれかが他界すると、待っているのは孤立だ。

いまニュータウンで起きている現象は今後多くの住宅街で起こる。(中略)近年都心回帰で人気のタワーマンションはそもそも地域と遮断された造りで、高齢となると孤立しやすい。》(神戸大学平山洋介教授)

大いなる時代のうねりを見通すことができず、「はてさて、どうしたものか」と、もがいているのだ。

持続可能性のない“町並み”や“商店街”。

事態は年々きびしさを増しているけど、これを解決するための秘策はいまのところ見つかっていない。

日本の“衰退”。それを阻止できないなら、せめてソフトランディングさせようと、日本中が頭をしぼっている(^^;)

タワーマンションも、このままでは巨大な墓標・棺桶となっていく危険がある。

つぎは、いま読んでいる本の感想をひとくさり♪

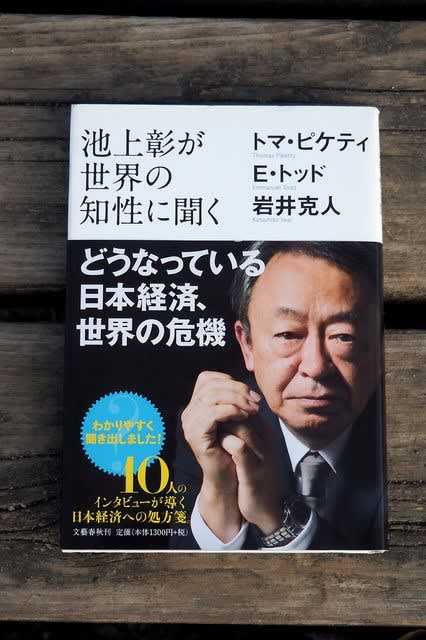

■「どうなっている日本経済、世界の危機」インタビュアー池上彰(文藝春秋社刊)。

現在TVなどマスコミで大活躍の池上彰さん、書名も「池上彰が世界の知性に聞く」とまるで二階建ての建物みたいになっている。

またしても池上流の“啓蒙、啓発の書”かなと予想していたが、そうではなかった。

<世界の知性に聞く>

1.経済学者・トマ・ピケティ

2.歴史人口学者・エマニュエル・トッド

3.経済学者・岩井克人

<日本経済の歩みを知る>

4.元総理大臣・中曽根康弘

5.元通商産業事務次官・小長啓一

6.新日本製鉄名誉会長・今井啓

7.元大蔵財務官・大場智満

8.元セゾングループ代表・堤清二

9.元新生銀行社長・八城政基

10. 元財務大臣・塩川正十郎

第一部<世界の知性に聞く>はさしたることがなく、期待はずれ。

準備不足なのか、池上さんの踏み込みがたりず、体よくかわされてしまった感が強い。

「公式インタビュー」みたいなもので、もっとガツンと、しつこく食い下がってほしかった。

とくにピケティ、トッドには、わたしは近ごろ絶大な関心を寄せるようになっている。

著書も数冊買ったばかり。

ところが後半のいわば第二部<日本経済の歩みを知る>は、内容のかなり濃いインタビューとなっている。

中曽根元総理をはじめ、日本の一時代を背負って立った人たちばかり。

勉強不足のわたしは、しばし眩暈に襲われた。

中曽根さんには「日本経済はどこで間違えたと思いますか?」、大場さんへは「プラザ合意と円高不況はアメリカの罠ですか?」、堤さんには「百貨店はなぜ消費者に見捨てられたのですか?」

・・・といったように、相手の急所を衝く質問を、ズバリと投げかけている。

昨夜は堤清二へのインタビューを読みながら、「大いなる時代のうねり」なるものを、ひしひしと感じ、目頭が何というか・・・熱くなって、しきりと過ぎ去りし時代が思い出された。

第二部に登場する人びとは、政界、産業界、財界のトップに君臨したことがあるような有名人ばかり。

堤さんはセゾングループの創始者として、一世を風靡し、また文学活動をするという二足の草鞋を履いた人物。

ここでインタビューに答えている堤さんは「敗軍の将」なのである。

時代のうねりにのみこまれ、凋落していく。

最後には債権者たる銀行に、自宅までとられてしまったと語っている。

そういう男が、世の中には数多く存在する。「敗軍の将」というのは、昔は首を刎ねられたものだが、現在は大抵、老後を生きながらえることができる。

わたしの知人にも、ついこのあいだ、会社を倒産させて、苦境にあえいでいる人がいる。

堤清二という人物は、それを大規模にやり遂げ、頂点に立ったあと、時代の大いなるうねりに抗戦もむなしく没落していった。

時代の繁栄と衰退を、一心に体現したのが、この人であるだろう。

これまではほとんど関心はなかったが、このインタビューをきっかけに、わたしの大切なキーワードの一つに「堤清二(ペンネームは辻井喬)」が加わった。

この人と、その周辺を調べることによって、わたしはわたしが生きてきた時代が、どういったものであったか、追究できそうだ・・・という気分になっている。

政治家としては中曽根康弘または田中角栄、実業家では西武流通グループ、パルコなどを率いた堤清二、これらの人びとの仕事にわたしの半生もまた収斂されるのだろう。

何気なく拡げた本日の朝日新聞に、めずらしく瞠目させられた。

一つは書籍の広告。

1.塩野七生さんの「ギリシア人の物語」第3巻の刊行予告が、ふたたび掲載されていた。

塩野七生最後の歴史長編「アレキサンダー大王伝」は、サブタイトル「新しき力」となるようである。

12月15日発売開始。愉しみたのしみ・・・期待で胸をふくらませているファンが、いったいどのくらいいるのか? 価格は高いだろうけど、むろんそれだけの価値ある一冊となるだろう。

2.新聞の日曜版には、さまざまなジャンルにわたって、書評が掲載され、読書人にとっては気になるページ。

そこに大川周明の「日本二千六百年史」(新書版)という広告が!!

たちまち10刷、ベストセラー第1位のキャッチが躍っている。

大川周明にこんな著書があったのは知らなかったぞ(*-ω-*)

おまけに、不敬罪削除37カ所を復原とある。出版は「毎日ワンズ」だそうである。知らんなあ、そんな会社。

戦前はむろん、戦後もGHQが「危険」のレッテルを貼って発禁にした。したがって、「幻の書」というわけである。

これはぜひとも、書店で詳細チェックの要ありだ´д`。

肝心の書評欄には、たいしておもしろそうな記事はなかった。「遺言」を刊行した養老孟司さんへのインタビューだけだな、関心をそそられたのは。

3.「ニュータウン 夢見た先に」

この特集記事も、見逃すことができないおもしろさをもっている。

東京を中心に、地方の大都市とその周辺には、高度成長期に、巨大なニュータウンが建てられた。所帯1千戸以上のいわゆる“ニュータウン”は、全国2千カ所にのぼるという。

それが現在、危機的状況に陥っている。

《ニュータウンの住民は多くが核家族で、住み始めた時期や年齢、収入が似ている。町並みは均一的でプライバシー性も極めて高い。子が独立し、夫婦のいずれかが他界すると、待っているのは孤立だ。

いまニュータウンで起きている現象は今後多くの住宅街で起こる。(中略)近年都心回帰で人気のタワーマンションはそもそも地域と遮断された造りで、高齢となると孤立しやすい。》(神戸大学平山洋介教授)

大いなる時代のうねりを見通すことができず、「はてさて、どうしたものか」と、もがいているのだ。

持続可能性のない“町並み”や“商店街”。

事態は年々きびしさを増しているけど、これを解決するための秘策はいまのところ見つかっていない。

日本の“衰退”。それを阻止できないなら、せめてソフトランディングさせようと、日本中が頭をしぼっている(^^;)

タワーマンションも、このままでは巨大な墓標・棺桶となっていく危険がある。

つぎは、いま読んでいる本の感想をひとくさり♪

■「どうなっている日本経済、世界の危機」インタビュアー池上彰(文藝春秋社刊)。

現在TVなどマスコミで大活躍の池上彰さん、書名も「池上彰が世界の知性に聞く」とまるで二階建ての建物みたいになっている。

またしても池上流の“啓蒙、啓発の書”かなと予想していたが、そうではなかった。

<世界の知性に聞く>

1.経済学者・トマ・ピケティ

2.歴史人口学者・エマニュエル・トッド

3.経済学者・岩井克人

<日本経済の歩みを知る>

4.元総理大臣・中曽根康弘

5.元通商産業事務次官・小長啓一

6.新日本製鉄名誉会長・今井啓

7.元大蔵財務官・大場智満

8.元セゾングループ代表・堤清二

9.元新生銀行社長・八城政基

10. 元財務大臣・塩川正十郎

第一部<世界の知性に聞く>はさしたることがなく、期待はずれ。

準備不足なのか、池上さんの踏み込みがたりず、体よくかわされてしまった感が強い。

「公式インタビュー」みたいなもので、もっとガツンと、しつこく食い下がってほしかった。

とくにピケティ、トッドには、わたしは近ごろ絶大な関心を寄せるようになっている。

著書も数冊買ったばかり。

ところが後半のいわば第二部<日本経済の歩みを知る>は、内容のかなり濃いインタビューとなっている。

中曽根元総理をはじめ、日本の一時代を背負って立った人たちばかり。

勉強不足のわたしは、しばし眩暈に襲われた。

中曽根さんには「日本経済はどこで間違えたと思いますか?」、大場さんへは「プラザ合意と円高不況はアメリカの罠ですか?」、堤さんには「百貨店はなぜ消費者に見捨てられたのですか?」

・・・といったように、相手の急所を衝く質問を、ズバリと投げかけている。

昨夜は堤清二へのインタビューを読みながら、「大いなる時代のうねり」なるものを、ひしひしと感じ、目頭が何というか・・・熱くなって、しきりと過ぎ去りし時代が思い出された。

第二部に登場する人びとは、政界、産業界、財界のトップに君臨したことがあるような有名人ばかり。

堤さんはセゾングループの創始者として、一世を風靡し、また文学活動をするという二足の草鞋を履いた人物。

ここでインタビューに答えている堤さんは「敗軍の将」なのである。

時代のうねりにのみこまれ、凋落していく。

最後には債権者たる銀行に、自宅までとられてしまったと語っている。

そういう男が、世の中には数多く存在する。「敗軍の将」というのは、昔は首を刎ねられたものだが、現在は大抵、老後を生きながらえることができる。

わたしの知人にも、ついこのあいだ、会社を倒産させて、苦境にあえいでいる人がいる。

堤清二という人物は、それを大規模にやり遂げ、頂点に立ったあと、時代の大いなるうねりに抗戦もむなしく没落していった。

時代の繁栄と衰退を、一心に体現したのが、この人であるだろう。

これまではほとんど関心はなかったが、このインタビューをきっかけに、わたしの大切なキーワードの一つに「堤清二(ペンネームは辻井喬)」が加わった。

この人と、その周辺を調べることによって、わたしはわたしが生きてきた時代が、どういったものであったか、追究できそうだ・・・という気分になっている。

政治家としては中曽根康弘または田中角栄、実業家では西武流通グループ、パルコなどを率いた堤清二、これらの人びとの仕事にわたしの半生もまた収斂されるのだろう。