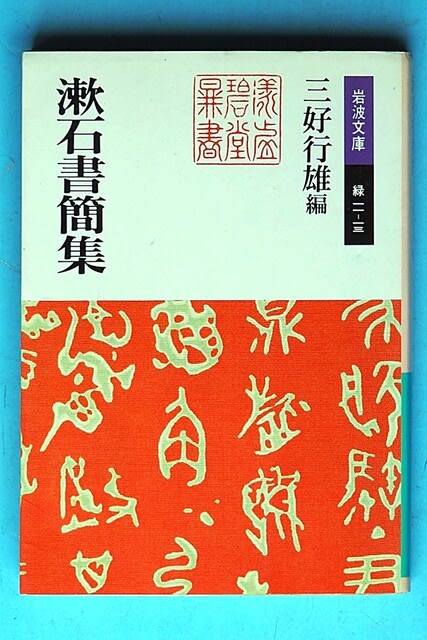

■「漱石書簡集」三好行雄編(岩波文庫 1990年刊)

昔というか、江戸や明治のころは、医学が発達していなかった。だから子どもは幼くしてよく死んだし、結核はそのまま死の病だった。

正岡子規、国木田独歩、梶井基次郎等の文学者も、多く結核に斃れた。

このところ、日記には書かないが、夏目漱石をパラパラ、パラパラ読んでいる。新版が出ると、新刊で買ってきたりもする。

最後まで読んだことのない「吾輩は猫である」を、きちんと読もう。漱石の最高傑作「道草」を、読み返そう。晩年のエッセイ「硝子戸の中」も、もう1回読みたいな。

そんなことを、漫然とかんがえている。

今日になって、ベッドのうえに放り出してあった三好行雄編「漱石書簡集」(岩波文庫)をパラリ、パラリと眺めていたら、嫂登世の死を、正岡子規に報じた書簡が出てきた。

漱石が35歳で亡くなった友人の妻、大塚奈緒子(なおこまたはくすおこ)のことを俳句に読んだ有名なものが残っている。

■ある程の菊投げ入れよ棺の中

ところで漱石は兄和三郎の2度目の妻であった登世が25で亡くなったとき、それを子規につたえる手紙で、たくさんの俳句をつくった。

漱石は手紙を書きながら、ほぼ手放しで泣いている・・・と思う(´Д`;)

■明治24年8月3日 正岡子規宛

《不幸と申し候は余の儀にあらず。小生嫂の死亡に御座候。

実は去る四月中より懐妊の気味にて悪疽と申す病気にかかり、兎角打ち勝れず漸次重症に陥り、子は闇より闇へ、母は浮世の夢廿五年を見残して冥土へまかり越し申候。

天寿は天命、死生は定業とは申しながら洵に洵に口惜しきこと致候。

わが一族を賞揚するは何となく大人気なき儀には候得ども、彼程の人物は男にも中々得易からず、まして婦人中には恐らくこれあるまじくと存居候。そは夫に対する妻として完全無欠と申す義には無之候えども、社会の一分子たる人間としてはまことに敬服すべき婦人に候いし。》(一部改行す)

漱石夏目金之助の口惜しさがダイレクトにつたわってくるような内容で、こころ打たれる。

《死生は定業とは申しながら洵に洵に口惜しきこと致候。》

これは手紙のうえのことだけではなかった。漱石ほどの人物の眼に、涙が光っていたことを疑うことはできない。うたた不便の涙にむせび候・・・と。

そしてこれらの連作へとつながっていく。

朝貌や咲たばかりの命哉

細眉を落す間もなくこの世をば(未だ元服せざれば)

人生を廿五年に縮めけり(死時廿五歳)

君逝きて浮世に花はなかりけり(容姿秀麗)

仮位牌焚く線香に黒むまで

こうろげの飛ぶや木魚の声の下

通夜僧の経の絶間やきりぎりす(三首通夜の句)

骸骨やこれも美人のなれの果(骨揚のとき)

何事ぞ手向し花に狂ふ蝶

鏡台の主の行衞や塵埃(二首初七日)

ますら男に染模様あるかたみかな(記念分)

聖人の生れ代りか桐の花(その人物)

今日よりは誰に見立ん秋の月(心気清澄)

そうだな、俳句を惜別の歌としてこの世に送り出すことができるのだ。

この正岡子規宛の手紙を読んだのは、はじめて。

江藤淳さんが「登世という名の嫂」という評論をお書きになっているが、生憎なことに、こちらも読めていない。

※愛媛の雑学王「土井中照の日々これ好物」を参照させていただきました。

https://plaza.rakuten.co.jp/akiradoinaka/diary/202011090000/

昔というか、江戸や明治のころは、医学が発達していなかった。だから子どもは幼くしてよく死んだし、結核はそのまま死の病だった。

正岡子規、国木田独歩、梶井基次郎等の文学者も、多く結核に斃れた。

このところ、日記には書かないが、夏目漱石をパラパラ、パラパラ読んでいる。新版が出ると、新刊で買ってきたりもする。

最後まで読んだことのない「吾輩は猫である」を、きちんと読もう。漱石の最高傑作「道草」を、読み返そう。晩年のエッセイ「硝子戸の中」も、もう1回読みたいな。

そんなことを、漫然とかんがえている。

今日になって、ベッドのうえに放り出してあった三好行雄編「漱石書簡集」(岩波文庫)をパラリ、パラリと眺めていたら、嫂登世の死を、正岡子規に報じた書簡が出てきた。

漱石が35歳で亡くなった友人の妻、大塚奈緒子(なおこまたはくすおこ)のことを俳句に読んだ有名なものが残っている。

■ある程の菊投げ入れよ棺の中

ところで漱石は兄和三郎の2度目の妻であった登世が25で亡くなったとき、それを子規につたえる手紙で、たくさんの俳句をつくった。

漱石は手紙を書きながら、ほぼ手放しで泣いている・・・と思う(´Д`;)

■明治24年8月3日 正岡子規宛

《不幸と申し候は余の儀にあらず。小生嫂の死亡に御座候。

実は去る四月中より懐妊の気味にて悪疽と申す病気にかかり、兎角打ち勝れず漸次重症に陥り、子は闇より闇へ、母は浮世の夢廿五年を見残して冥土へまかり越し申候。

天寿は天命、死生は定業とは申しながら洵に洵に口惜しきこと致候。

わが一族を賞揚するは何となく大人気なき儀には候得ども、彼程の人物は男にも中々得易からず、まして婦人中には恐らくこれあるまじくと存居候。そは夫に対する妻として完全無欠と申す義には無之候えども、社会の一分子たる人間としてはまことに敬服すべき婦人に候いし。》(一部改行す)

漱石夏目金之助の口惜しさがダイレクトにつたわってくるような内容で、こころ打たれる。

《死生は定業とは申しながら洵に洵に口惜しきこと致候。》

これは手紙のうえのことだけではなかった。漱石ほどの人物の眼に、涙が光っていたことを疑うことはできない。うたた不便の涙にむせび候・・・と。

そしてこれらの連作へとつながっていく。

朝貌や咲たばかりの命哉

細眉を落す間もなくこの世をば(未だ元服せざれば)

人生を廿五年に縮めけり(死時廿五歳)

君逝きて浮世に花はなかりけり(容姿秀麗)

仮位牌焚く線香に黒むまで

こうろげの飛ぶや木魚の声の下

通夜僧の経の絶間やきりぎりす(三首通夜の句)

骸骨やこれも美人のなれの果(骨揚のとき)

何事ぞ手向し花に狂ふ蝶

鏡台の主の行衞や塵埃(二首初七日)

ますら男に染模様あるかたみかな(記念分)

聖人の生れ代りか桐の花(その人物)

今日よりは誰に見立ん秋の月(心気清澄)

そうだな、俳句を惜別の歌としてこの世に送り出すことができるのだ。

この正岡子規宛の手紙を読んだのは、はじめて。

江藤淳さんが「登世という名の嫂」という評論をお書きになっているが、生憎なことに、こちらも読めていない。

※愛媛の雑学王「土井中照の日々これ好物」を参照させていただきました。

https://plaza.rakuten.co.jp/akiradoinaka/diary/202011090000/