ひと口にいうと、山本七平さんは、日本のアカデミズムとはかかわりのないところから出現した、特異な思想家である。出版まもないころ「日本人とユダヤ人」を読んで、強烈な印象をうけたことは忘れられない。わたしは高校生だった。

イザヤ・ベンダサンとは何者なのかと、当時から騒がれていた。

両親ともクリスチャン、したがってご本人は「生まれながらのクリスチャン」と称しているが、山本自身は16歳で洗礼をうけた。年譜によると、そのあと

《1942年9月 - 太平洋戦争中のため、青山学院専門部高等商業学部を21歳で繰り上げ卒業する。10月、第二乙種合格で徴兵され、陸軍近衛野砲兵連隊へ入隊。》(参照はウィキペディア)という経過をたどる。

山本七平には陸軍三部作といわれている評論(またはエッセイ)があり、

1「ある異常体験者の偏見」文藝春秋、1974年 のち文庫

2.「私の中の日本軍」文藝春秋、1975年 のち文庫

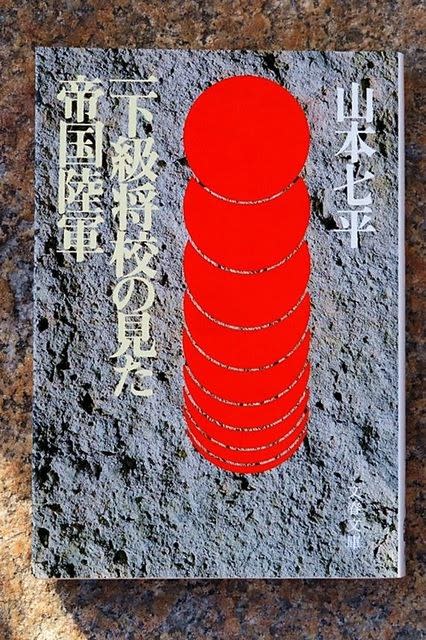

3.「一下級将校の見た帝国陸軍」朝日新聞社、1976年 のち文春文庫

がそれである。1と2は未読。

さて・・・この「一下級将校の見た帝国陸軍」には、砲兵将校として、いのちの危険にさらされた戦場体験と、捕虜となったあとの生活が生々しく描かれている。

そして思索・・・それらの“体験”を踏まえたうえの思索が述べられる。

山本七平さんは、物心ついたころからクリスチャンだったことで日本社会に激しい違和感を感じつづけてきたのだ。筆致にはしばしば、憎悪が込められている、とわたしには見える。体験が痛切であっただけに、憎悪の炎は抑えようとつとめても、いたるところで燃え盛っている。思索の人の裏に、情念がある。

そのことを感じない読者はいないだろう。捕虜収容所で本国から送還されてきた武藤章(陸軍中将。A級戦犯で処刑)と出会ったシーンを読むと、知性のうちに隠された山本さんの情念の形が透けて見える(。-ω-)

《丸い眼鏡、丸刈りの頭、ぐっとひいた顎、ちょっと突き出た、つっかかるような口許、体中にみなぎる一種の緊張感、「彼だな」私はすぐに気づいた。それは第十四方面軍参謀長、武藤章中将その人であった。そして彼の姿と同時に、反射的に四つの言葉がよみがえってきた。「統帥権、臨時軍事費、軍の実力者、軍の名誉(日本の名誉ではない)」。

軍部ファシズムをその実施面で支えたものは何かと問われれば、私はこの四つをあげる。

そして私にとってこの四つを身に具えた体現者は彼であった。》(306ページ)

ところで、七平とは神の安息日の意味があるという(七番目は日曜日)。

そういう人が書いた、とても興味深い日本論であり、異常な戦場体験を踏まえた帝国陸軍批判の書。

十年以上まえから読みたかったのだが、なかなか読めずにいた一冊であった。

山本七平は、ごく大雑把にいえば、

人間にとって正義はあるのか、

あるとすれば、それがわれわれの日常生活にどうかかわってくるのか、

・・・ということを問いつづけた。

「なぜわれわれは、ルソン島のジャングルで、こんなに惨めに死ななければならないのか!」

山本七平のことばが、いまでも力を持つとすれば、それら“問い”の形がユニークだからである。

いうまでもなく、山本以前にこういう“問い”を発し、答えを見つけようと奮闘した人物はいくらでもいる。

とはいえ、そもそも、アカデミックな大学ではなく、山本書店という聖書学の本をあつかう出版社を拠点としたのがユニーク。

そして登攀したさきにあったものが、日本人批判、日本の組織批判ということになる。

「山本七平の思想 日本教と天皇制の70年」(講談社現代新書)の中で、東谷暁さんは、論の冒頭、つぎのように要約しておられる。

・日本人は空気でものごとを決めてしまう

・日本人は水と安全は無料だと思っている

・日本人は全員一致にこだわる

・日本人は契約ではなく話し合いで仕事をする

・日本人の宗教は日本教だ

《「帝国陸軍」とは一体何だったのか。

この、すべてが規則ずくめで超保守的な一大機構を、ルソン島で砲兵隊本部の少尉として苛酷な体験をした著者が、戦争最末期の戦闘、敗走、そして捕虜生活を語り、徹底的に分析し、追及する。現代の日本的組織の歪み、日本人の特異な思考法を透視する山本流日本論の端緒を成す一冊。》BOOKデータベースより

戦史の本ではないが、戦場の地図を付して、体験は驚くほど緻密に述べられている。

体験談と思索が一続きになっている。しかし、地図があるにもかかわらず、体験の具体的内容はスッと頭に入ってこない。そのあたりが、どうも読みにくく、読者として納得しきれたとはどうもいえない。

山本七平自身によるものと思われる挿絵が、情況説明に威力を発揮しているのはありがたかったが。

手ごわい本・・・といっていいだろう。読者のことより、自分との対話に重点が置かれているためかもしれない。

つい、かつてベストセラーとなった「日本人とユダヤ人」(ご本人は自分の著作とは公言してはいなかった)と比較したくなるが、あちらは論旨が明快だった。

山本さんは、思想家なのである。わかりにくさは、そういった哲学的・思想的側面を本編が備えているからだろう。

ここには、捉まるまでと、捉まってからのことが書かれている。わたし的には、「捉まるまで」の方がわかりにくかった。

啓蒙の書ではないので、“新書レベル”の本より、かなり高度で緻密。

わたし自身の感想は二の次として、ここらで目次を掲げておく。

“大に事(つか)える主義”

すべて欠、欠、欠……。

だれも知らぬ対米戦闘法

地獄の輸送船生活

石の雨と鼻の雨と

現地を知らぬ帝国陸軍

死の行進について

みずからを片づけた日本軍

一つ、軍人は員数を尊ぶべし

私物命令・気魄という名の演技

参謀のシナリオと演技の跡

「オンリ・ベッペル・ナット・マネー」

参謀のシナリオと演技の跡

最後の戦闘に残る悔い

死のリフレイン

組織と自殺

still ,スティルリブ、スティルリブ・・・

敗戦の瞬間、戦争責任から出家遁世した閣下たち

言葉と秩序と暴力

統帥権・戦費・実力者

組織の名誉と信義

あとがき

このうち、「“大に事(つか)える主義”」「すべて欠、欠、欠……。」

このいわば序章にあたる部分は極めて示唆にとんでいる。

徴兵検査にあたり、山本家に出入りしていた御用聞きの男が、手のひらを反したように威張りくさるという場面などは、わたし自身が過去に体験した場面とダブって見えてくる。

思想・原則など爪の垢もないから、時代の流れに乗って、木の葉のように流れていく。

山本がショックを感じ、日本人って、いったい何だという問いを発する契機となったこの事件。

これは敗戦と同時にこれまで「鬼畜米英」を叫んでいた人たちが、「民主主義、民主主義!」と念仏のように唱えはじめた光景に、そのまま重なっていく。

山本七平は思い出しているのだ。思い出しながら、心の底で血を流している。

体験の書、思索・思想の書。

昏く重たい畏敬の念をもって、わたしは本編を読了した。

山本七平

武藤章

評価:☆☆☆☆☆

※本編を読み終えたあと、「山本七平の思想 日本教と天皇制の70年」(講談社現代新書)を参考文献として読ませていただき、東谷暁さんからいくつか貴重な示唆をいただいた。ただし、参考文献のため、書評は省略させていただく。

イザヤ・ベンダサンとは何者なのかと、当時から騒がれていた。

両親ともクリスチャン、したがってご本人は「生まれながらのクリスチャン」と称しているが、山本自身は16歳で洗礼をうけた。年譜によると、そのあと

《1942年9月 - 太平洋戦争中のため、青山学院専門部高等商業学部を21歳で繰り上げ卒業する。10月、第二乙種合格で徴兵され、陸軍近衛野砲兵連隊へ入隊。》(参照はウィキペディア)という経過をたどる。

山本七平には陸軍三部作といわれている評論(またはエッセイ)があり、

1「ある異常体験者の偏見」文藝春秋、1974年 のち文庫

2.「私の中の日本軍」文藝春秋、1975年 のち文庫

3.「一下級将校の見た帝国陸軍」朝日新聞社、1976年 のち文春文庫

がそれである。1と2は未読。

さて・・・この「一下級将校の見た帝国陸軍」には、砲兵将校として、いのちの危険にさらされた戦場体験と、捕虜となったあとの生活が生々しく描かれている。

そして思索・・・それらの“体験”を踏まえたうえの思索が述べられる。

山本七平さんは、物心ついたころからクリスチャンだったことで日本社会に激しい違和感を感じつづけてきたのだ。筆致にはしばしば、憎悪が込められている、とわたしには見える。体験が痛切であっただけに、憎悪の炎は抑えようとつとめても、いたるところで燃え盛っている。思索の人の裏に、情念がある。

そのことを感じない読者はいないだろう。捕虜収容所で本国から送還されてきた武藤章(陸軍中将。A級戦犯で処刑)と出会ったシーンを読むと、知性のうちに隠された山本さんの情念の形が透けて見える(。-ω-)

《丸い眼鏡、丸刈りの頭、ぐっとひいた顎、ちょっと突き出た、つっかかるような口許、体中にみなぎる一種の緊張感、「彼だな」私はすぐに気づいた。それは第十四方面軍参謀長、武藤章中将その人であった。そして彼の姿と同時に、反射的に四つの言葉がよみがえってきた。「統帥権、臨時軍事費、軍の実力者、軍の名誉(日本の名誉ではない)」。

軍部ファシズムをその実施面で支えたものは何かと問われれば、私はこの四つをあげる。

そして私にとってこの四つを身に具えた体現者は彼であった。》(306ページ)

ところで、七平とは神の安息日の意味があるという(七番目は日曜日)。

そういう人が書いた、とても興味深い日本論であり、異常な戦場体験を踏まえた帝国陸軍批判の書。

十年以上まえから読みたかったのだが、なかなか読めずにいた一冊であった。

山本七平は、ごく大雑把にいえば、

人間にとって正義はあるのか、

あるとすれば、それがわれわれの日常生活にどうかかわってくるのか、

・・・ということを問いつづけた。

「なぜわれわれは、ルソン島のジャングルで、こんなに惨めに死ななければならないのか!」

山本七平のことばが、いまでも力を持つとすれば、それら“問い”の形がユニークだからである。

いうまでもなく、山本以前にこういう“問い”を発し、答えを見つけようと奮闘した人物はいくらでもいる。

とはいえ、そもそも、アカデミックな大学ではなく、山本書店という聖書学の本をあつかう出版社を拠点としたのがユニーク。

そして登攀したさきにあったものが、日本人批判、日本の組織批判ということになる。

「山本七平の思想 日本教と天皇制の70年」(講談社現代新書)の中で、東谷暁さんは、論の冒頭、つぎのように要約しておられる。

・日本人は空気でものごとを決めてしまう

・日本人は水と安全は無料だと思っている

・日本人は全員一致にこだわる

・日本人は契約ではなく話し合いで仕事をする

・日本人の宗教は日本教だ

《「帝国陸軍」とは一体何だったのか。

この、すべてが規則ずくめで超保守的な一大機構を、ルソン島で砲兵隊本部の少尉として苛酷な体験をした著者が、戦争最末期の戦闘、敗走、そして捕虜生活を語り、徹底的に分析し、追及する。現代の日本的組織の歪み、日本人の特異な思考法を透視する山本流日本論の端緒を成す一冊。》BOOKデータベースより

戦史の本ではないが、戦場の地図を付して、体験は驚くほど緻密に述べられている。

体験談と思索が一続きになっている。しかし、地図があるにもかかわらず、体験の具体的内容はスッと頭に入ってこない。そのあたりが、どうも読みにくく、読者として納得しきれたとはどうもいえない。

山本七平自身によるものと思われる挿絵が、情況説明に威力を発揮しているのはありがたかったが。

手ごわい本・・・といっていいだろう。読者のことより、自分との対話に重点が置かれているためかもしれない。

つい、かつてベストセラーとなった「日本人とユダヤ人」(ご本人は自分の著作とは公言してはいなかった)と比較したくなるが、あちらは論旨が明快だった。

山本さんは、思想家なのである。わかりにくさは、そういった哲学的・思想的側面を本編が備えているからだろう。

ここには、捉まるまでと、捉まってからのことが書かれている。わたし的には、「捉まるまで」の方がわかりにくかった。

啓蒙の書ではないので、“新書レベル”の本より、かなり高度で緻密。

わたし自身の感想は二の次として、ここらで目次を掲げておく。

“大に事(つか)える主義”

すべて欠、欠、欠……。

だれも知らぬ対米戦闘法

地獄の輸送船生活

石の雨と鼻の雨と

現地を知らぬ帝国陸軍

死の行進について

みずからを片づけた日本軍

一つ、軍人は員数を尊ぶべし

私物命令・気魄という名の演技

参謀のシナリオと演技の跡

「オンリ・ベッペル・ナット・マネー」

参謀のシナリオと演技の跡

最後の戦闘に残る悔い

死のリフレイン

組織と自殺

still ,スティルリブ、スティルリブ・・・

敗戦の瞬間、戦争責任から出家遁世した閣下たち

言葉と秩序と暴力

統帥権・戦費・実力者

組織の名誉と信義

あとがき

このうち、「“大に事(つか)える主義”」「すべて欠、欠、欠……。」

このいわば序章にあたる部分は極めて示唆にとんでいる。

徴兵検査にあたり、山本家に出入りしていた御用聞きの男が、手のひらを反したように威張りくさるという場面などは、わたし自身が過去に体験した場面とダブって見えてくる。

思想・原則など爪の垢もないから、時代の流れに乗って、木の葉のように流れていく。

山本がショックを感じ、日本人って、いったい何だという問いを発する契機となったこの事件。

これは敗戦と同時にこれまで「鬼畜米英」を叫んでいた人たちが、「民主主義、民主主義!」と念仏のように唱えはじめた光景に、そのまま重なっていく。

山本七平は思い出しているのだ。思い出しながら、心の底で血を流している。

体験の書、思索・思想の書。

昏く重たい畏敬の念をもって、わたしは本編を読了した。

山本七平

武藤章

評価:☆☆☆☆☆

※本編を読み終えたあと、「山本七平の思想 日本教と天皇制の70年」(講談社現代新書)を参考文献として読ませていただき、東谷暁さんからいくつか貴重な示唆をいただいた。ただし、参考文献のため、書評は省略させていただく。