■

『世界にはばたく日本力 日本の医療』(ほるぷ出版)

こどもくらぶ/編さん

科学シリーズつながりで日本の最新医療についての本も読んでみた。

日本人の「ものづくり」精神・技術が世界中の役に立ってるって素晴らしい。

【内容抜粋メモ】

近年、日本企業が安く製品をつくるため、中国などの安い労働力を求めて拠点を海外に移していること、

技術者の高齢化で技術力を若い世代に伝えることができなくなってきたことが問題視されている。

世界に誇る日本の医療機器

●カプセル内視鏡

長野市(!)にあるアールエフが開発した「Sayaka」は、小腸・大腸の観察目的でつくられた超小型カメラ。

発光ダイオードで照らし、回転しながら撮影する。

CCDカメラの技術を応用し、外部から無線で送信されたマイクロ波で動く、世界初の電池を使わないタイプ。

直径9mm×長さ23mm(これでもまだ飲むのに抵抗あるなぁ・・・

従来のチューブ型は、口から遠い小腸検査には向いていないが、かんたんな内視鏡手術ができるため、

2つのよさが共存していくと見られている。

●15分で判定できる鳥インフルエンザ検査キット

2008年国立国際医療研究センターにより開発された。

致死率が高い感染症

「H5N1型インフルエンザ」が人に感染したかどうかが分かる。

これまでは専門機関までの運搬も含めると2日以上かかることもあったが、

これなら特別な機器がなくても、専門家がいなくても検査できる。

研究の背景には、ベトナムの都市部と農村部の経済的、社会的背景の相違や医療制度の遅れなどの事情が反映している。

WHOがすすめる

抗ウイルス剤「タミフル」は、どんな患者にも効くというわけではない。

人から人へ感染する新型インフルエンザのパンデミックが世界中で厳重に警戒されているが、

完全に効き目のある治療法はまだ見つかっていない。

日本の医療機器開発の背景

世界の医療機器の9割が、アメリカ、EU、日本(1割)で使われていて、

高額医療機器の保有割合は、日本がダントツの世界一

/驚

CT、MRIなど1台が数億円するものもあるが、日本では中小病院、開業医院にも設置されている。

2007年「革新的医薬品・医療機器創出のための5か年戦略」をたて、開発に力を入れ始めた。

日本の医療制度は、世界的にも珍しい「国民皆保険」であり、より多くの医療機器が必要とされている。

医療機器の分類

治療機器群、診断機器群、分析機器群の3種類ある。

小型の医療用電位機器は

「スモールME(Medical Electronics)」、

CT、MRIなどの大型機器は「ラージME」と分類され、

スモールMEには、世界のトップを走ってきた日本の技術が活かされ、世界的に評価が高い(家庭用血圧計、電子体温計など

世界に誇る日本人技術者

●世界で初めて実用化された胃カメラは日本製

この写真のぶっとさ見ただけで恐い・・・

●オーバーヘッドスタンドによる脳神経外科用手術用顕微鏡

小さな町工場である三鷹光器が開発。執刀医が手術台の周りを自由に動けるようになった。

世界で競争される再生医療

再生医療とは

病気や怪我で失われた組織や臓器を再生させる医療。

●幹細胞とは

体の組織や臓器をつくる細胞のもととなる細胞のこと。

未分化(細胞分裂がすすんでいない)の細胞を取り出して増やすと、つくりたい細胞に分化できる。

「胚性幹細胞(ES細胞)」、「体性幹細胞」の2種類ある。

・「胚性幹細胞(ES細胞)」

理論上、ヒトの体のすべての細胞に変化することができると考えられている。

・「体性幹細胞」

神経幹細胞など、特定の組織だけになる細胞。

●培養皮膚

真皮から繊維芽細胞を取り出し、たんぱく質のシートで培養してつくる人工的な皮膚。

1985年から北里大学で研究が進められて、すでに火傷などの治療に使われている。

目の角膜

を損傷した場合、移植には拒絶反応があったり、ドナーが少ないことが問題になっていたが、

もう一方の目の角膜から培養して移植、または口の粘膜を使うことで、問題が解決する。

臓器移植から再生医療へ

1997年「臓器移植に関する法律」がつくられ、少しずつ増えてきた。

再生医療は、自分の細胞を使うため、

拒絶反応、ドナーの不足問題がないため、研究・開発が進んでいる。

「パーキンソン病」など、ある種の難病治療にも期待されている。

人工臓器への応用

人工心臓、人工血管、人工関節、人工骨など、金属や合成樹脂などの材料を使ってつくられる臓器。

再生医療を応用して研究開発が進められている。

人工骨

●ハイブリッド臓器

細胞+人工材料を組み合わせてつくる人工臓器。より体になじむ。

世界をリードする再生医療の研究者

iPS細胞(人工多能性幹細胞)

2006年、京都大学の山中伸弥教授の研究グループがヒトの皮膚からつくることに成功した。

がん細胞に変化する心配が少ないとされている。

2007年、5年間で100億円を支援する予定と発表された。

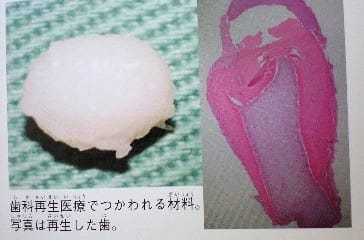

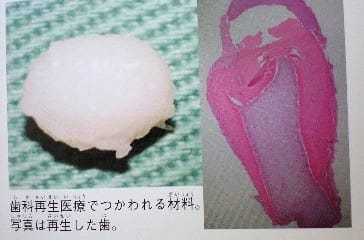

●再生歯科外来

2002年、名古屋大学医学部附属病院に日本で初めて設置されたが、

2010年現在「この治療法は開発されたばかりで、どなたにでも適用できる段階ではありません」とサイトに書かれている。

世界から信頼される日本の義肢装具

義肢は、義手、義足のこと、装具は、コルセットやサポーターのこと。

●義肢装具の歴史

紀元前300年頃のエジプトのミイラから義手、義足が発掘された。

日本では、第二次世界大戦で需要が高まり、戦後は労働災害、交通事故に関係して技術が発達した。

1988年から国家資格として「義肢装具士」が指定された。

紛争地帯には、「悪魔の兵器」と呼ばれる

「対人地雷」がたくさんあり、

手足をなくす人が後をたたない。

使われなくなった義肢装具を日本でリサイクルし、現地に届けるNPOもある。

日本の義肢装具には、「ものづくり」を仕事とする職人気質が表れていると言われている。

効率優先ではなく、世界にひとつのものをしっかりつくろうという思いがこめられている。

●義肢装具士を育成

日本に本部のあるNPO法人が、カンボジアで女性義肢装具士を育成するための奨学金制度を設けた。

1人の義肢装具士が1年間でつくることができる義肢装具の数は、およそ250。

●ルワンダ

1990年の

「ルワンダ大虐殺」により、大勢が亡くなり、生き残った人の10人に1人(80万人)に障害が残った。

義肢装具をつくり、無償で提供しているNGOがムリンディ/ジャパン・ワンラブ・プロジェクト。

設立者の吉田真美さんらは、約8000人分の義肢装具をつくって届けた。

ところが、せっかく渡しても、それを使わず物乞いをする人もいる。義足を外したほうが憐れみを誘うから。

●アフガニスタン

使われなくなった義肢装具を全国から集め、リサイクルして、1人ひとりに合った義肢装具をつくっている。

将来的には、義肢装具づくりを現地の人に指導する学校設立をめざす。

義肢装具を必要とする人たちには、精神的に不安定な人も多い。

ユーザーとつくり手とのコミュニケーションを重視していることが日本の義肢装具の優れている理由の1つ。

世界的な高い技術力を持つ優良企業

●義肢装具メーカー「中村ブレイス」

1982年世界初、シリコーン樹脂でクツの中敷を開発した。

人工の指などほんもののようにリアル。技術の原点は

人工乳房だった。

他社で100万円近くするものを、オーダーメイドで9万円から販売した。

現地で調達できる材料と、技術を活用した義足づくりにも取り組んでいる。

世界に名をのこす日本人医師

●野口英世

1歳半の時、左手に大火傷をし、医者を諦め、医学の学者をめざしてアメリカに留学。

南米エクアドルで

「黄熱」の病原体を発見するが、1928年、黄熱のために死去。

のちに黄熱の病原体は細菌ではなく、ウイルスだと分かるが、彼の原因究明への情熱は高く評価された。

また、出張した国々で熱心に講演、公開実験を行い、医療技術を伝えた。

●肥沼信次

戦後、ドイツで発疹チフスの治療に身をささげた医師。

ドイツのリーツェンで伝染病の診療所を開いた。

発疹チフスで診療所の看護師7人中5人が亡くなり、自身も感染して亡くなった。

リーツェンの町史に経歴を載せるため、身元を捜し、弟が名乗り出た。

柔道がさかんなリーツェンでは「コエヌマ杯」が開催される。

●管谷昭

チェルノブイリでの小児ガン治療にあたった甲状腺の専門家。

ベラルーシの甲状腺がんセンターを視察した際、切開手術がとても偉大遅れだったことにショックを受け、

信州大学の講師を辞めて、ひとりベラルーシに渡った。

1997年、医療基金を設立。日本からの寄付でベラルーシの医療設備の改善にも努力した。

●中村哲

脳神経内科医。パキスタンのペシャワールでハンセン病治療にあたった。

隣りのアフガニスタンで戦争が起こり

、ペシャワールに大勢逃れてきた難民の治療にもあたり、

現在はアフガニスタンで農業用水路の建設、農業の復興にも努力している。

●福島孝徳

「ゴッドハンド」をもつ脳神経外科医師。年間600例の手術を行う。

「キーホールオペレーション(鍵穴手術)」は、頭に1~2cmほどの穴をあけ、

手術顕微鏡と、自ら開発した器具で患部を切り取り、縫い合わせるもの。

手術時間が短縮されることで、患者の負担が軽減する。

世界各国から依頼され、自ら出向いて手術している。

●佐野公俊

国内で年間15000人もの命を奪っている「脳動脈瘤」の手術数2800年以上でギネス記録達成。

佐野モデルと呼ばれるクリップで、コブの根元をはさんで血を止め、破裂をふせぐ。

に釘付けになり、交通事故件数も減ったという。

に釘付けになり、交通事故件数も減ったという。 にも失敗し、記者団も苛立ち始める

にも失敗し、記者団も苛立ち始める

に釘付けになり、交通事故件数も減ったという。

に釘付けになり、交通事故件数も減ったという。 にも失敗し、記者団も苛立ち始める

にも失敗し、記者団も苛立ち始める

世界に誇る日本の医療機器

世界に誇る日本の医療機器

/驚

/驚

再生医療とは

再生医療とは

を損傷した場合、移植には拒絶反応があったり、ドナーが少ないことが問題になっていたが、

を損傷した場合、移植には拒絶反応があったり、ドナーが少ないことが問題になっていたが、

、ペシャワールに大勢逃れてきた難民の治療にもあたり、

、ペシャワールに大勢逃れてきた難民の治療にもあたり、

を残して逝ったのです。

を残して逝ったのです。