新潟には分布していない種です。宮城県以西の太平洋側と石川県以西の日本海側に分布する常緑の高木です。猛毒を持つとされる興味津々の種。筑波山の雑木林には普通に見られるのに大興奮です。ただ、手の届くところに花や葉があれば申し分ないのですが、足場も悪くちょっと手が届かない!残念。

最近までモクレン科で理解していましたが、マツブサ科に分類される種ということになっています。あまり馴染みのない花で細長い花弁が多数です。アップで写真を撮りたかったのですができませんでした。匂いがあるということでそれも嗅ぎたっかたなぁ。薄黄色の花。葉は全縁の披針形。果実は中華料理に使う八角(はっかく)に極似しているという話で、誤食する原因にもなっているようです。誤って食べると死亡する例もあるといいます。香りを放つことが大きな理由と考えますが、枝葉を仏前墓前に供えるなど身近な存在であるようですが新潟にはそういう風習がありません。

花弁が散った直後の様子。めしべとおしべが多数ある形態をしています。果実はいちご状で甘く食べれます。とはいっても最近口にしていませんのでクサイチゴの味を思い出せないくらいです。結構おいしかった気がします。

ウグイスカグラでもよいとする考えもあるそうですが一応山ウグイスカグラにしておきます。違いは毛があるかないかなのだそうで、中間形もあって判然としないことがあるそうです。毛があるのがヤマウグイスカグラになります。3月群馬で見たミヤマウグイスカグラとは異なりミヤマウグイスカグラは毛でも腺毛を持ちます。色彩も済んだ桃色で赤みの強いヤマウグイスカグラと葉見た感じも異なります。ウグイスカグラの仲間は日本海側にも分布するといわれますが新潟には見た経験がないので分布していないのではないかと考えています。

日本百名山の筑波山。先日登って来ました。これで、百名山は65座くらいになったと思います。まだまだ踏破しなければならない山が多くありますから、百を完結することは難しいと思います。もっともそんな意思は遠に無くなっていますから未練はありません。よく晴れた日でロープウェイ駅から歩いて女体山を経て尾根を歩いて男体山の往復です。

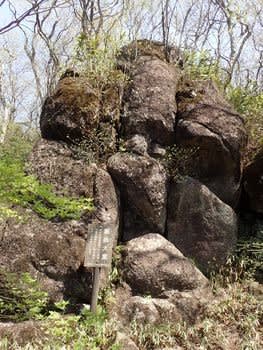

筑波山の最高峰は女体山で、ロープウェイ駅からの登りコースは巨石・巨岩の連続で面白い名前のものが沢山出てきます。「弁慶の7戻り」は石門です。狭い間をくぐります。落ちそうな岩があり弁慶もたじろいだようです。俗と聖の境の門だそうです。