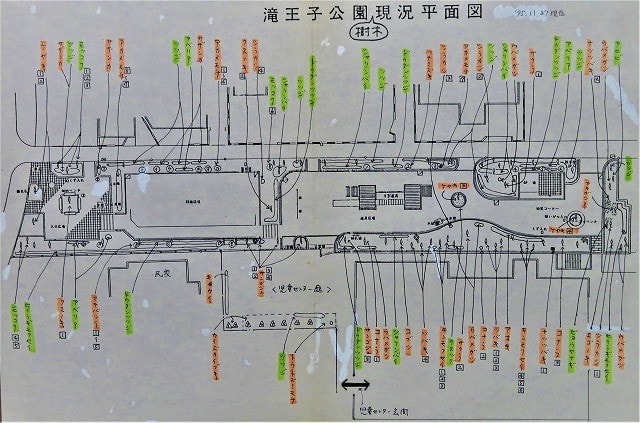

古い書類を整理していたら、30年ほど前に公園の樹種を調べた資料が出てきた。当時は、自称路地裏レンジャーとして都会の路地裏の魅力を探っていたのだった。住宅地の中にやっと緑が残された公園だったが、調べてみると30種類くらいの樹木が確認できた。緑色のラインが低木、橙色のラインが高木。民家のそばには低木にしている配慮がわかる。また、17種類が常緑樹であった。桜ばかりの派手な演出をしないで照葉樹林を多く採用しているのに感心する。

ただし、キウイはメスがなかったのでいつも果実が付かないままツルだけが伸びている、との長老の指摘もあった。その意味が分かったのは、この中山間地の現在地に来て分かったことでもある。

このころから、オラの身体が緑の多い場所を要求するようになる。今にして思えば、脱都会を志向する伏線となる。この公園にあった30種類近くのうち、オラの土地にある樹種は半数近くの12種類だった。常緑樹となるとなかなか見栄えのする花を得られないのが本音でもある。

とはいえ、オラの家の入口から玄関まではときに、大量の花が落ちて赤いツバキロードになったり、橙色のキンモクセイロードになったり、踏むのがもったいないような絨毯を歩む特権を与えてくれる。あらためて、高木になったからこその醍醐味を味わえるわけで、これは都会の住宅街では味わえない快楽でもある。同時にそれは収入のない貧乏の中にこそ捉まえられる作為のない風景のただなかにいるわけでもある。

裏の山側には、赤い実が目立つアオキがところどころに控えている。日当たりより日陰の方に生き残り戦略をかけている常緑樹である。山側に入ろうとすると、邪魔になるのでつい伐採の対象になってしまうが、気が付いてみるといつのまにか高木になっている。

アオキにはオスとメスとがあり、オスは目立たない小さな花が咲く。そんな違いがやっとわかってきたのも、里山ならではの風景に同化しているからでもある。オリンピックや万博のような経済成長至上主義だけが豊かさなのではないことを痛感する。稼ぐことに媚びず、自然環境に生かされていることにハッとする日々に感謝あるのみ。