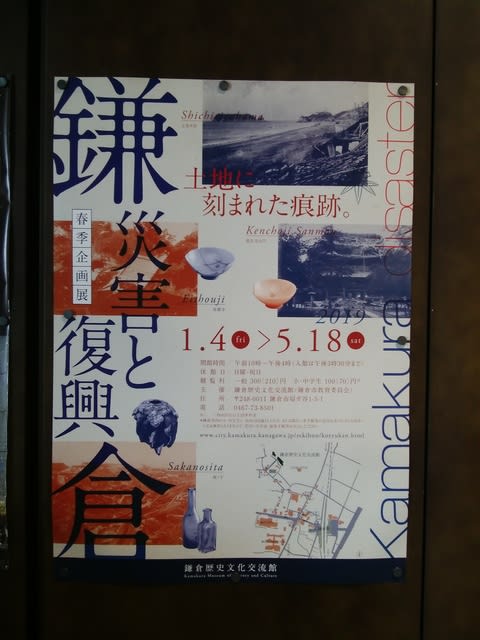

鎌倉歴史文化交流館の春季企画展「鎌倉 災害と復興」を見る。

大正十ニ年(1923年)九月一日の関東大震災につひては、都市部の被害にばかり目が行きがちだが、鎌倉も甚大な被害に遭ってゐたことを、今回の企画展ではじめて認識する。

まったく不明不覚の至りである。

木造建築の古刹が大屋根を残してことごとく押し潰され、高徳院の大佛も南へ45cmもずれるなど、それら被害状況を克明に記録したいくつもの貴重な写真が、明日の天災への警鐘を鳴らしてゐる。

しかも、12時01分の第二震の前後には、材木座海岸が津波に襲われてゐたことも知り、「歴史は繰り返す」──

さう、初めての武家政権がおかれた中世にも、鎌倉は地震や津波、そして火災に、たびたび見舞はれてきた。

その事実は、落盤した地面や歪んだ形で発掘された遺構、また焼けただれた瓦や仏具たちが、その身を以て現代の私たちに証言してゐる。

天災そのものは防げない。

それでも、被害の拡大は、人の力と知恵で防ぐことができる。

しかし。

八年前の三月十ー日の“あの時”、現実の私は、頭の中が真っ白になってゐた……。

エントランスロビーで、「源実朝とその時代」展が、鎌倉国宝館で開催されていることを知る。

予定外なので行ってみやうかだうかちょっと迷った末、「気になったのだから……」と、鶴岡八幡宮の境内にあるそこまで、足をのばす。

今年で没後800年にあたる鎌倉幕府の三代将軍源実朝は、私などは武家の棟梁といふより藤原定家に師事した歌人、といった印象のはうが強い。

数年前に喜多流の舞台で観た「実朝」も、そんな人物像を踏まへた猿楽だった。

大佛次郎の小説「源実朝」は、本人よりも二代執権北条泰時の人物像のはうが、よく書けてゐた。

この特別展では甲斐善光寺蔵の「源実朝坐像」のほか、彼が生きた時代に因んだもろもろが展示されてゐるが、件の源実朝坐像のほかは、特に目を惹くものはない。

折から、床続きになってゐる隣の平常展示室で、學藝員の展示解説がはじまった。

観覧客のほとんどが、その一角にある仏像の前へ吸ひ寄せられて行き、あたりは見事に人影が消へた。

おかげで私は、平常展示室の「北条時頼坐像」──教科書や専門書の図版などでお馴染みの、あの重文の木像だ──の実物に、誰にも邪魔されることなく、それこそ貸切状態で、ひとり間近に時間をかけて、對面することが出来た。

柔和な輪郭のなかに、時代を制した者ならではの鋭い瞳(め)──

「権力者は誰にでもなれるものではなゐ」──“最明寺殿”は、厳しく私に語りかける。

「分相応」を知るべし。

鎌倉幕府の六代目執権と面会したあのひと時こそが、今回わたしが鎌倉に出かけた、真実(ほんとう)の御縁だった気がする。

大正十ニ年(1923年)九月一日の関東大震災につひては、都市部の被害にばかり目が行きがちだが、鎌倉も甚大な被害に遭ってゐたことを、今回の企画展ではじめて認識する。

まったく不明不覚の至りである。

木造建築の古刹が大屋根を残してことごとく押し潰され、高徳院の大佛も南へ45cmもずれるなど、それら被害状況を克明に記録したいくつもの貴重な写真が、明日の天災への警鐘を鳴らしてゐる。

しかも、12時01分の第二震の前後には、材木座海岸が津波に襲われてゐたことも知り、「歴史は繰り返す」──

さう、初めての武家政権がおかれた中世にも、鎌倉は地震や津波、そして火災に、たびたび見舞はれてきた。

その事実は、落盤した地面や歪んだ形で発掘された遺構、また焼けただれた瓦や仏具たちが、その身を以て現代の私たちに証言してゐる。

天災そのものは防げない。

それでも、被害の拡大は、人の力と知恵で防ぐことができる。

しかし。

八年前の三月十ー日の“あの時”、現実の私は、頭の中が真っ白になってゐた……。

エントランスロビーで、「源実朝とその時代」展が、鎌倉国宝館で開催されていることを知る。

予定外なので行ってみやうかだうかちょっと迷った末、「気になったのだから……」と、鶴岡八幡宮の境内にあるそこまで、足をのばす。

今年で没後800年にあたる鎌倉幕府の三代将軍源実朝は、私などは武家の棟梁といふより藤原定家に師事した歌人、といった印象のはうが強い。

数年前に喜多流の舞台で観た「実朝」も、そんな人物像を踏まへた猿楽だった。

大佛次郎の小説「源実朝」は、本人よりも二代執権北条泰時の人物像のはうが、よく書けてゐた。

この特別展では甲斐善光寺蔵の「源実朝坐像」のほか、彼が生きた時代に因んだもろもろが展示されてゐるが、件の源実朝坐像のほかは、特に目を惹くものはない。

折から、床続きになってゐる隣の平常展示室で、學藝員の展示解説がはじまった。

観覧客のほとんどが、その一角にある仏像の前へ吸ひ寄せられて行き、あたりは見事に人影が消へた。

おかげで私は、平常展示室の「北条時頼坐像」──教科書や専門書の図版などでお馴染みの、あの重文の木像だ──の実物に、誰にも邪魔されることなく、それこそ貸切状態で、ひとり間近に時間をかけて、對面することが出来た。

柔和な輪郭のなかに、時代を制した者ならではの鋭い瞳(め)──

「権力者は誰にでもなれるものではなゐ」──“最明寺殿”は、厳しく私に語りかける。

「分相応」を知るべし。

鎌倉幕府の六代目執権と面会したあのひと時こそが、今回わたしが鎌倉に出かけた、真実(ほんとう)の御縁だった気がする。