いい本でした。単にみすゞの詩を紹介、解説するのではなく、

みすゞの生涯に寄り添っての論考。その時代に身を置いての寄り添い。

著者の島田陽子さんのお母さんがみすゞと同い年だったということもあり、その時代性が重要視されています。

家父長制度時代の女性の立場に焦点を当てての論考を読むと島田さんの立ち位置が明瞭になっていて、興味を惹きます。

その辺りの事、島田さんと交流(それほど深くはなかったですが)していた時には思い至っておりませんでした。

この本を読んで、島田さんという人がある程度わかったような気になっています。

あ、それから、金子みすゞについても、だいぶ前にその一生は何かで読んだ記憶はあるのですが、この本のお陰でよくわかりました。

図書館からお借りしてきた本『金子みすゞへの旅』(島田陽子著・編集工房ノア刊)を読んでいて、オッと思うページが。

みすゞの詩「鯨法會」です。

うちの隣のお地蔵さんに昔、鯨の墓があったということを拙著『縁起・小墓圓満地蔵尊』に書いた。

全国各地に鯨の碑があるということは知ってはいたが、この本に出てくるのは思いがけないことで。

鯨に戒名までつけていたというのだ。

これは本を読む余禄というものでしょう。

『縁起・小墓圓満地蔵尊』(今村Ⅼ欣史著)

『国語の授業』(甲野恵美著)という本を読んでいる。

著者の甲野恵美さんにお贈りいただいたもの。

甲野さんは、ドリアン助川さんとの縁でFB友達になった人。

東京新宿在住、元小学校教諭校長を務めた人である。

本は昭和53年発行。47年も昔で、甲野さんがまだ35歳の頃の国語授業の実践を書かれたもの。

わたしのなりたい職業の一つが小学校の教師だったので、大いに興味が湧いた。

読んでみるとしかし、授業と言うものは難しいものですね。

こんなにも細かいことを配慮しながら考えながら進めて行くものかと。

その場その場の状況に臨機応変に対処して行かねばならない。

相手は生き物ですからねえ。

でもそれが面白いのだから、やっぱりやってみたかったなあと思う。

自分の授業によって目の前で子どもが変わって行くのだから。子どもは生き物の最たるものだから。

こんなに面白く緊迫感のある仕事は少ないだろう。これもその個人次第だろうが。

サボるつもりならいくらでもサボれそうな職業。やればいくらでも課題が出て来て仕事が増える職業と言える。

だからこそやりがいがありそうな。

やっぱり、やってみたかったなあ。

特に国語授業は自分の個性も生かせそうで。

ところでこの本、第二刷です。

こんな地味な本、しかも需要は教師だけだろう。初版が昭和53年でこの第二刷は55年。

2年を隔てて増刷されている。当時の若い教師に支持されたということですね。

☆ 甲野さんからのメールによれば、あの頃の授業は今では通用しないそうです。時代とともに授業も変るんですね。

imamuraさんの本。 『完本・コーヒーカップの耳』面白うてやがて哀しき喫茶店。

吉田義男さんに関する本を二冊読んでいる。

読むと本当に吉田さんはいい人だったんだなと感じる。

その中で驚くことがあった。

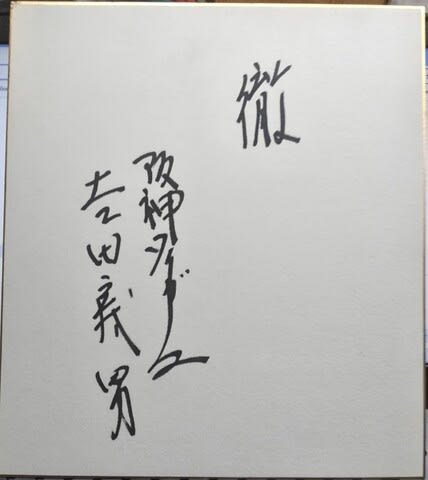

ここにある《しかし、私は「監督就任したころに言った”徹„(ひたむきに進む)を、今こそ実行すべきなんだ」と、アドバイスした。》

これは吉田が尊敬する竜安寺大珠院の盛永宗興老師が『海を渡った牛若丸』に書いた序文の中の言葉。

うちにある色紙の「徹」という言葉には重い意味があったということがこれでわかった。

そうだったのかと思った次第。

しかしこの色紙、どなたに戴いたのか覚えていない。

少なくともわたしが吉田さんから直接戴いたものではない。

『完本・コーヒーカップの耳』面白うてやがて哀しき喫茶店。

福音館書店から出ていた雑誌『母の友』がこの3月号で休刊とのこと。実質廃刊なのでしょうね。

残念です。といってもわたしは最近は購入していませんが。

購入したのはもう四十数年昔。長男が幼稚園の時です。

1980年一月号。

1980年一月号。

これにわたしが応募した口頭詩が掲載されているのです。

東君平さんが絵をつけて下さってます。わたしにとって記念碑的な本です。

もくじを見ると、執筆陣に有名詩人川崎洋など錚々たる名前が載ってます。

安野光雅、亀村五郎、長新太、川崎洋、永瀬清子、三木卓、丸木俊など。

今村欣史の本。 『完本・コーヒーカップの耳』面白うてやがて哀しき喫茶店。

今なら本屋さんで買えます。宮脇書店ダイエー西宮店(浜松原町)のノンフィクションのコーナーに有ります。

,