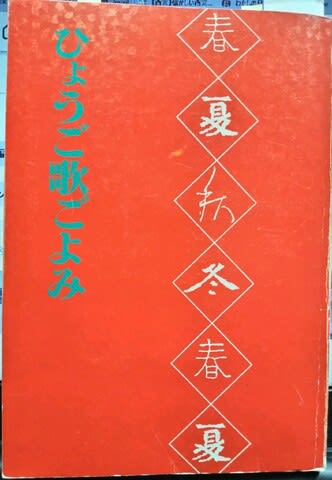

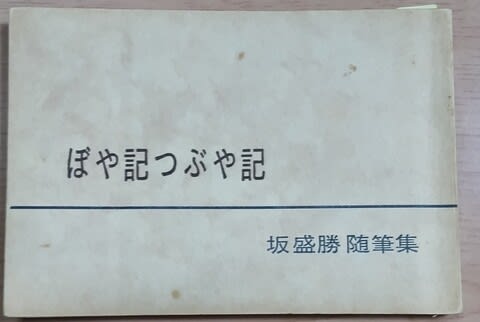

「先山鐘銘」のページです。

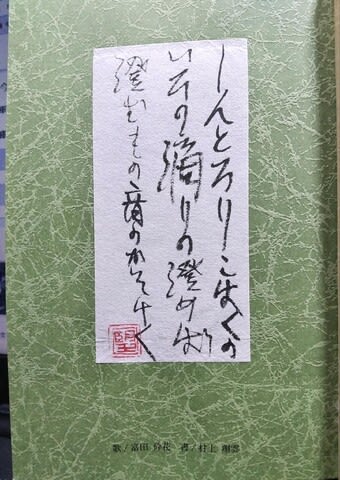

この村上翔雲さんの文章を読むと、拓本取りの苦労が解るというものです。

そしてこの本の値打ちも。

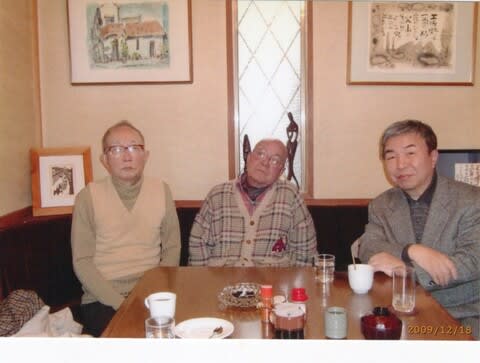

村上翔雲師と宮崎修二朗翁のお二人は、二年間かけて兵庫県を駆けずり回ってこの本を成されたのでした。

今なら作ることは誰も不可能でしょう。

村上翔雲師による「あとがき」の中に、宮崎翁の言葉が引用されています。

「君たち書家が、今やらなくて、一体だれがやるのか。開発という名の暴力と、人間モドキどもの心ない仕わざによって、道しるべも地蔵さんも、みんな姿を消していってるではないか。今こそ……」

ということでこの貴重な本は成ったのでした。

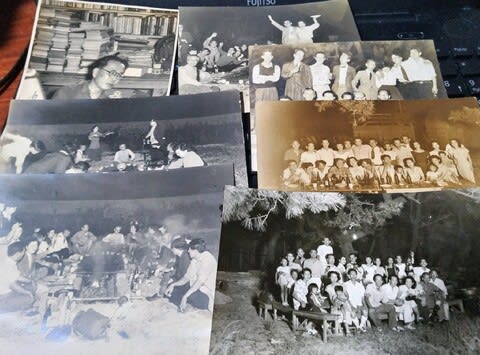

どの拓本も宮崎修二朗翁が翔雲師と共に採拓しておられますが、苦労が忍ばれます。

わたしも一度、翁の採拓するところを見せてもらったことがありますが、根気のいる仕事でした。

因みにその拓本は、足立巻一先生を語る講演で使われた後にわたしに授けられ、今も書斎に飾っています。

播磨中央公園に建つ足立巻一先生の文学碑からのもの。